42

bieten hiesür Beispiele.) So lernen wir

in diesen Wandgemälden zu St. Georg

ein Werk kennen, welches nicht bloß seinen

äußern Ursprung dem 10. Jahrhundert

verdankt, sondern auch in seinen Formen,

seiner Auffassung aus demselben heraus-

gewachsen ist. Der Künstler empfand

und zeichnete wie seine Zeitgenossen auf

dem Gebiete der Plastik und Miniatur-

malerei. Sein Streben, und dies gilt

von denl ganzen Jahrhundert, ging aber

keineswegs dahin, mit der Tradition §u

brechen, an ihre Stelle neue Anschauungen

zu setzen. Er begnügt sich, ans Grund

der erhaltenen Ueberlieferung weiter zu

bauen. Er ändert dieselbe in Einzel-

heiten, gibt ihr da und dort eine ver-

schiedene Färbung, stellt sich aber nie- j

diesen mit Vorliebe die Totenerweckangen.

Die Miniaturen des Egbert Codex, 969

bis 980 in Reichenau geschrieben von den

Mönchen Kerald und Heribert, stimmen

sodann in den wesentlichsten Dingen mit

den Oberzeller Bildern überein, wenn

auch in formeller Beziehung großer Unter-

schied herrscht zwischen seinen Bildern

uub den Oberzellern. Er weist in gleicher

retrospektiver Richtung hin auf die alt-

christlich-römische Tradition wie der Zy-

klus in der St. Georgskirche. Kraus

hat U)u publiziert, Oechselhäuser das

Petershauser Sakramenlar untersucht,

Vöge etwa 20 illustrierte Codices unter-

sucht und Haseloff das Egbert-Psalterium

des Gertrud-Kodex in Cividale (1075

j nach Rußland verschenkt, bann im Kloster

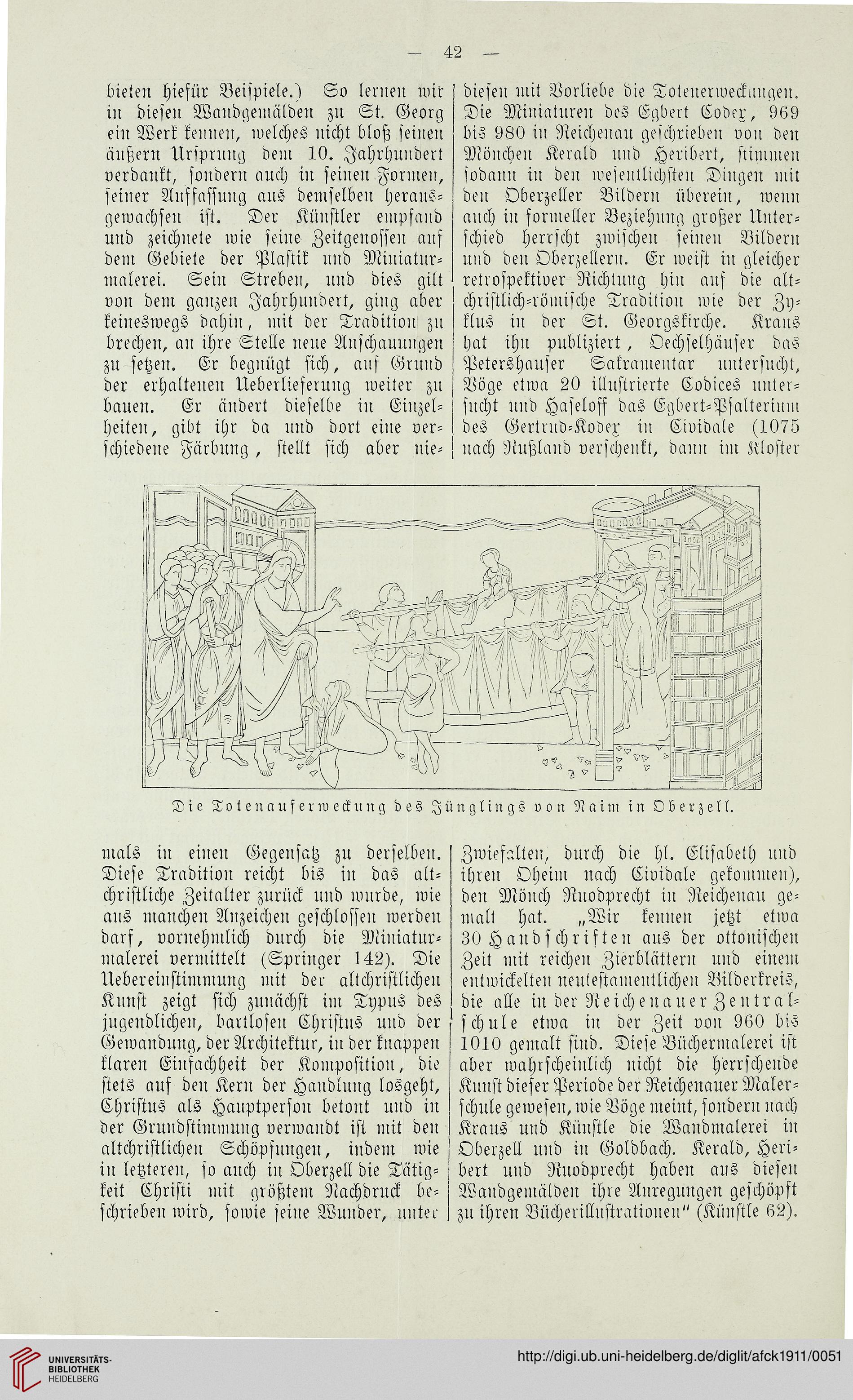

Die T o 1 e n a u f e r Iv e ck u n g des Jünglings von Naim in Oberzell.

nials in einen Gegensatz zu derselben.

Diese Tradition reicht bis in das alt-

christliche Zeitalter zurück und nuirbe, wie

ans manchen Anzeichen geschlossen werden

darf, vornehmlich durch die Miniatur-

malerei vermittelt (Springer l42). Die

Uebereinstimmung mit der altchristlichen

Kunst zeigt sich zunächst im Typus des

jugendlichen, bartlosen Christus uub der

Gewandung, der Architektur, in der knappen

klaren Einfachheit der Komposition, die

stets auf den Kern der Handlung losgeht,

Christus als Hauptperfoll betont und in

der Grundstinlmuug verwandt ist mit den

altchristlichen Schöpfungen, indem wie

in letzteren, fo auch in Oberzell die Tätig-

keit Christi mit größtem Nachdruck be-

schrieben wird, sowie seine Wunder, unter

Zwiefalten, durch die hl. Elisabeth und

ihren Oheim nach Cividale gekommen),

den Mönch Ruodprecht in Reichenau ge-

malt hat. „Wir kennen jetzt etwa

30 Handschriften aus der ottonischen

Zeit mit reichen Zierblättern und einem

entwickelten neutestamentlichen Bilderkreis,

die alle in der Reichenauer Zentra l-

1 schule etwa in der Zeit von 960 bis

1010 gemalt sind. Diese Büchermalerei ist

aber wahrscheinlich nicht die herrschende

Kunst dieser Periode der Reichenauer Maler-

schule gewesen, wie Vöge meint, sondern nach

Kraus und Künstle die Wandmalerei in

Oberzell und in Goldbach. Kerald, Heri-

bert und Ruodprecht haben aus biefeu

Wandgemälden ihre Anregungen geschöpft

zu ihren Bücherillustrationen" (Künstle 62).

bieten hiesür Beispiele.) So lernen wir

in diesen Wandgemälden zu St. Georg

ein Werk kennen, welches nicht bloß seinen

äußern Ursprung dem 10. Jahrhundert

verdankt, sondern auch in seinen Formen,

seiner Auffassung aus demselben heraus-

gewachsen ist. Der Künstler empfand

und zeichnete wie seine Zeitgenossen auf

dem Gebiete der Plastik und Miniatur-

malerei. Sein Streben, und dies gilt

von denl ganzen Jahrhundert, ging aber

keineswegs dahin, mit der Tradition §u

brechen, an ihre Stelle neue Anschauungen

zu setzen. Er begnügt sich, ans Grund

der erhaltenen Ueberlieferung weiter zu

bauen. Er ändert dieselbe in Einzel-

heiten, gibt ihr da und dort eine ver-

schiedene Färbung, stellt sich aber nie- j

diesen mit Vorliebe die Totenerweckangen.

Die Miniaturen des Egbert Codex, 969

bis 980 in Reichenau geschrieben von den

Mönchen Kerald und Heribert, stimmen

sodann in den wesentlichsten Dingen mit

den Oberzeller Bildern überein, wenn

auch in formeller Beziehung großer Unter-

schied herrscht zwischen seinen Bildern

uub den Oberzellern. Er weist in gleicher

retrospektiver Richtung hin auf die alt-

christlich-römische Tradition wie der Zy-

klus in der St. Georgskirche. Kraus

hat U)u publiziert, Oechselhäuser das

Petershauser Sakramenlar untersucht,

Vöge etwa 20 illustrierte Codices unter-

sucht und Haseloff das Egbert-Psalterium

des Gertrud-Kodex in Cividale (1075

j nach Rußland verschenkt, bann im Kloster

Die T o 1 e n a u f e r Iv e ck u n g des Jünglings von Naim in Oberzell.

nials in einen Gegensatz zu derselben.

Diese Tradition reicht bis in das alt-

christliche Zeitalter zurück und nuirbe, wie

ans manchen Anzeichen geschlossen werden

darf, vornehmlich durch die Miniatur-

malerei vermittelt (Springer l42). Die

Uebereinstimmung mit der altchristlichen

Kunst zeigt sich zunächst im Typus des

jugendlichen, bartlosen Christus uub der

Gewandung, der Architektur, in der knappen

klaren Einfachheit der Komposition, die

stets auf den Kern der Handlung losgeht,

Christus als Hauptperfoll betont und in

der Grundstinlmuug verwandt ist mit den

altchristlichen Schöpfungen, indem wie

in letzteren, fo auch in Oberzell die Tätig-

keit Christi mit größtem Nachdruck be-

schrieben wird, sowie seine Wunder, unter

Zwiefalten, durch die hl. Elisabeth und

ihren Oheim nach Cividale gekommen),

den Mönch Ruodprecht in Reichenau ge-

malt hat. „Wir kennen jetzt etwa

30 Handschriften aus der ottonischen

Zeit mit reichen Zierblättern und einem

entwickelten neutestamentlichen Bilderkreis,

die alle in der Reichenauer Zentra l-

1 schule etwa in der Zeit von 960 bis

1010 gemalt sind. Diese Büchermalerei ist

aber wahrscheinlich nicht die herrschende

Kunst dieser Periode der Reichenauer Maler-

schule gewesen, wie Vöge meint, sondern nach

Kraus und Künstle die Wandmalerei in

Oberzell und in Goldbach. Kerald, Heri-

bert und Ruodprecht haben aus biefeu

Wandgemälden ihre Anregungen geschöpft

zu ihren Bücherillustrationen" (Künstle 62).