Baumgarten, Die Wasserspeier am Freiburger Münster

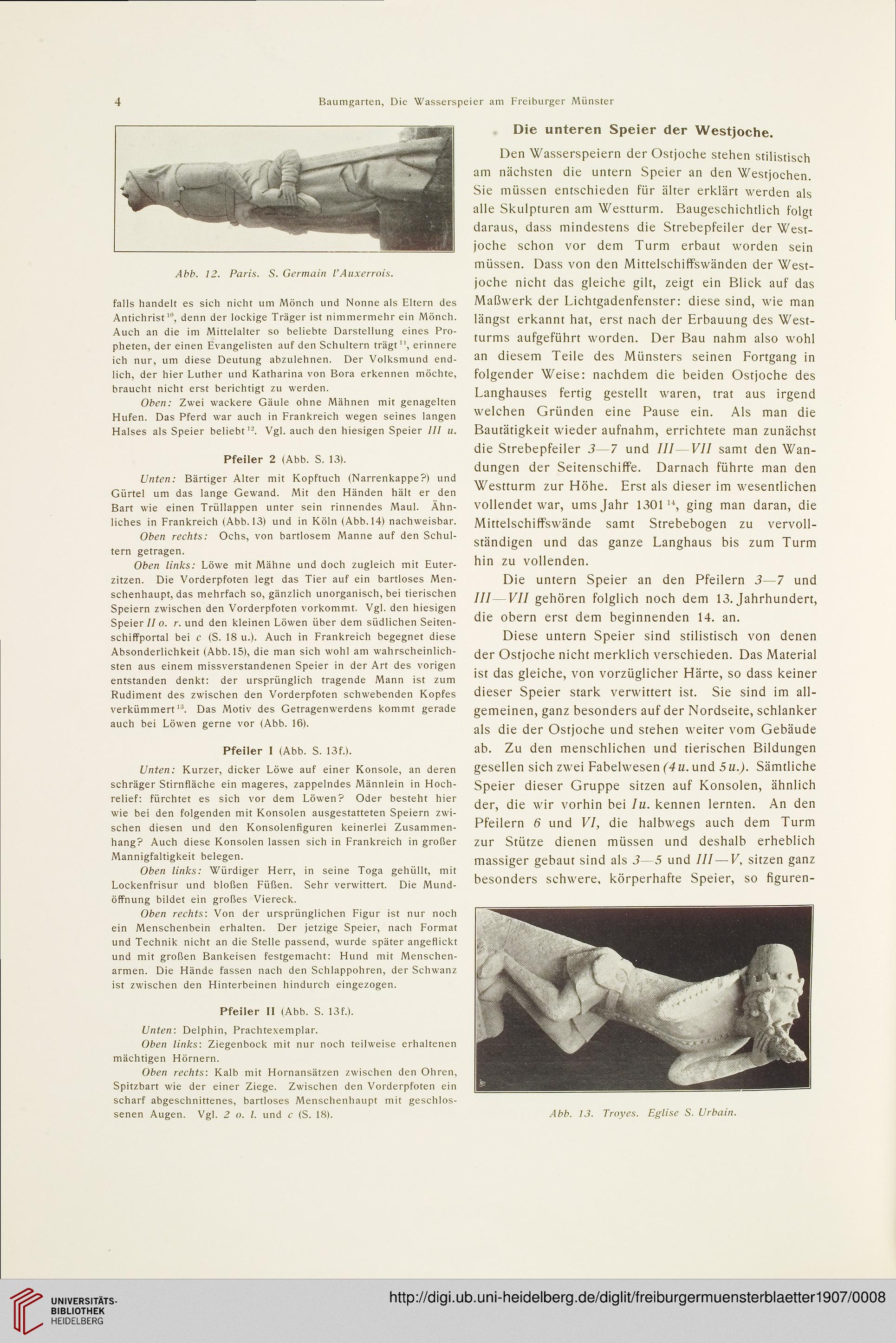

Abb. 12. Paris. S. Germain l'Auxerrois.

falls handelt es sich nicht um Mönch und Nonne als Eltern des

Antichrist10, denn der lockige Träger ist nimmermehr ein Mönch.

Auch an die im Mittelalter so beliebte Darstellung eines Pro-

pheten, der einen Evangelisten auf den Schultern trägt", erinnere

ich nur, um diese Deutung abzulehnen. Der Volksmund end-

lich, der hier Luther und Katharina von Bora erkennen möchte,

braucht nicht erst berichtigt zu werden.

Oben: Zwei wackere Gäule ohne Mähnen mit genagelten

Hufen. Das Pferd war auch in Frankreich wegen seines langen

Halses als Speier beliebt12. Vgl. auch den hiesigen Speier /// u.

Pfeiler 2 (Abb. S. 13).

Unten: Bärtiger Alter mit Kopftuch (Narrenkappe?) und

Gürtel um das lange Gewand. Mit den Händen hält er den

Bart wie einen Trüllappen unter sein rinnendes Maul. Ähn-

liches in Frankreich (Abb. 13) und in Köln (Abb. 14) nachweisbar.

Oben rechts: Ochs, von bartlosem Manne auf den Schul-

tern getragen.

Oben links: Löwe mit Mähne und doch zugleich mit Euter-

zitzen. Die Vorderpfoten legt das Tier auf ein bartloses Men-

schenhaupt, das mehrfach so, gänzlich unorganisch, bei tierischen

Speiern zwischen den Vorderpfoten vorkommt. Vgl. den hiesigen

Speier II o. r. und den kleinen Löwen über dem südlichen Seiten-

schiffportal bei c (S. 18 u.). Auch in Frankreich begegnet diese

Absonderlichkeit (Abb. 15), die man sich wohl am wahrscheinlich-

sten aus einem missverstandenen Speier in der Art des vorigen

entstanden denkt: der ursprünglich tragende Mann ist zum

Rudiment des zwischen den Vorderpfoten schwebenden Kopfes

verkümmert13. Das Motiv des Getragenwerdens kommt gerade

auch bei Löwen gerne vor (Abb. 16).

Pfeiler I (Abb. S. 13f.).

Unten: Kurzer, dicker Löwe auf einer Konsole, an deren

schräger Stirnfläche ein mageres, zappelndes Männlein in Hoch-

relief: fürchtet es sich vor dem Löwen? Oder besteht hier

wie bei den folgenden mit Konsolen ausgestatteten Speiern zwi-

schen diesen und den Konsolenfiguren keinerlei Zusammen-

hang? Auch diese Konsolen lassen sich in Frankreich in großer

Mannigfaltigkeit belegen.

Oben links: Würdiger Herr, in seine Toga gehüllt, mit

Lockenfrisur und bloßen Füßen. Sehr verwittert. Die Mund-

öffnung bildet ein großes Viereck.

Oben rechts: Von der ursprünglichen Figur ist nur noch

ein Menschenbein erhalten. Der jetzige Speier, nach Format

und Technik nicht an die Stelle passend, wurde später angeflickt

und mit großen Bankeisen festgemacht: Hund mit Menschen-

armen. Die Hände fassen nach den Schlappohren, der Schwanz

ist zwischen den Hinterbeinen hindurch eingezogen.

Pfeiler II (Abb. S. 13f.).

Unten: Delphin, Prachtexemplar.

Oben links: Ziegenbock mit nur noch teilweise erhaltenen

mächtigen Hörnern.

Oben rechts: Kalb mit Hornansätzen zwischen den Ohren,

Spitzbart wie der einer Ziege. Zwischen den Vorderpfoten ein

scharf abgeschnittenes, bartloses Menschenhaupt mit geschlos-

senen Augen. Vgl. 2 o. I. und c (S. 18).

Die unteren Speier der Westjoche.

Den Wasserspeiern der Ostjoche stehen stilistisch

am nächsten die untern Speier an den Westjochen

Sie müssen entschieden für älter erklärt werden als

alle Skulpturen am Westturm. Baugeschichtlich folgt

daraus, dass mindestens die Strebepfeiler der West-

joche schon vor dem Turm erbaut worden sein

müssen. Dass von den Mittelschiffswänden der West-

joche nicht das gleiche gilt, zeigt ein Blick auf das

Maßwerk der Lichtgadenfenster: diese sind, wie man

längst erkannt hat, erst nach der Erbauung des West-

turms aufgeführt worden. Der Bau nahm also wohl

an diesem Teile des Münsters seinen Fortgang in

folgender Weise: nachdem die beiden Ostjoche des

Langhauses fertig gestellt waren, trat aus irgend

welchen Gründen eine Pause ein. Als man die

Bautätigkeit wieder aufnahm, errichtete man zunächst

die Strebepfeiler 3—7 und III—VII samt den Wan-

dungen der Seitenschiffe. Darnach führte man den

Westturm zur Höhe. Erst als dieser im wesentlichen

vollendet war, ums Jahr 130114, ging man daran, die

Mittelschiffswände samt Strebebogen zu vervoll-

ständigen und das ganze Langhaus bis zum Turm

hin zu vollenden.

Die untern Speier an den Pfeilern 3—7 und

///—VII gehören folglich noch dem 13. Jahrhundert,

die obern erst dem beginnenden 14. an.

Diese untern Speier sind stilistisch von denen

der Ostjoche nicht merklich verschieden. Das Material

ist das gleiche, von vorzüglicher Härte, so dass keiner

dieser Speier stark verwittert ist. Sie sind im all-

gemeinen, ganz besonders auf der Nordseite, schlanker

als die der Ostjoche und stehen weiter vom Gebäude

ab. Zu den menschlichen und tierischen Bildungen

gesellen sich zwei Fabelwesen (4 u. und 5 u.). Sämtliche

Speier dieser Gruppe sitzen auf Konsolen, ähnlich

der, die wir vorhin bei Iu. kennen lernten. An den

Pfeilern 6 und VI, die halbwegs auch dem Turm

zur Stütze dienen müssen und deshalb erheblich

massiger gebaut sind als 3—5 und ///—V, sitzen ganz

besonders schwere, körperhafte Speier, so figuren-

Abb. 13. Troves. Eglise S. Urbain.

Abb. 12. Paris. S. Germain l'Auxerrois.

falls handelt es sich nicht um Mönch und Nonne als Eltern des

Antichrist10, denn der lockige Träger ist nimmermehr ein Mönch.

Auch an die im Mittelalter so beliebte Darstellung eines Pro-

pheten, der einen Evangelisten auf den Schultern trägt", erinnere

ich nur, um diese Deutung abzulehnen. Der Volksmund end-

lich, der hier Luther und Katharina von Bora erkennen möchte,

braucht nicht erst berichtigt zu werden.

Oben: Zwei wackere Gäule ohne Mähnen mit genagelten

Hufen. Das Pferd war auch in Frankreich wegen seines langen

Halses als Speier beliebt12. Vgl. auch den hiesigen Speier /// u.

Pfeiler 2 (Abb. S. 13).

Unten: Bärtiger Alter mit Kopftuch (Narrenkappe?) und

Gürtel um das lange Gewand. Mit den Händen hält er den

Bart wie einen Trüllappen unter sein rinnendes Maul. Ähn-

liches in Frankreich (Abb. 13) und in Köln (Abb. 14) nachweisbar.

Oben rechts: Ochs, von bartlosem Manne auf den Schul-

tern getragen.

Oben links: Löwe mit Mähne und doch zugleich mit Euter-

zitzen. Die Vorderpfoten legt das Tier auf ein bartloses Men-

schenhaupt, das mehrfach so, gänzlich unorganisch, bei tierischen

Speiern zwischen den Vorderpfoten vorkommt. Vgl. den hiesigen

Speier II o. r. und den kleinen Löwen über dem südlichen Seiten-

schiffportal bei c (S. 18 u.). Auch in Frankreich begegnet diese

Absonderlichkeit (Abb. 15), die man sich wohl am wahrscheinlich-

sten aus einem missverstandenen Speier in der Art des vorigen

entstanden denkt: der ursprünglich tragende Mann ist zum

Rudiment des zwischen den Vorderpfoten schwebenden Kopfes

verkümmert13. Das Motiv des Getragenwerdens kommt gerade

auch bei Löwen gerne vor (Abb. 16).

Pfeiler I (Abb. S. 13f.).

Unten: Kurzer, dicker Löwe auf einer Konsole, an deren

schräger Stirnfläche ein mageres, zappelndes Männlein in Hoch-

relief: fürchtet es sich vor dem Löwen? Oder besteht hier

wie bei den folgenden mit Konsolen ausgestatteten Speiern zwi-

schen diesen und den Konsolenfiguren keinerlei Zusammen-

hang? Auch diese Konsolen lassen sich in Frankreich in großer

Mannigfaltigkeit belegen.

Oben links: Würdiger Herr, in seine Toga gehüllt, mit

Lockenfrisur und bloßen Füßen. Sehr verwittert. Die Mund-

öffnung bildet ein großes Viereck.

Oben rechts: Von der ursprünglichen Figur ist nur noch

ein Menschenbein erhalten. Der jetzige Speier, nach Format

und Technik nicht an die Stelle passend, wurde später angeflickt

und mit großen Bankeisen festgemacht: Hund mit Menschen-

armen. Die Hände fassen nach den Schlappohren, der Schwanz

ist zwischen den Hinterbeinen hindurch eingezogen.

Pfeiler II (Abb. S. 13f.).

Unten: Delphin, Prachtexemplar.

Oben links: Ziegenbock mit nur noch teilweise erhaltenen

mächtigen Hörnern.

Oben rechts: Kalb mit Hornansätzen zwischen den Ohren,

Spitzbart wie der einer Ziege. Zwischen den Vorderpfoten ein

scharf abgeschnittenes, bartloses Menschenhaupt mit geschlos-

senen Augen. Vgl. 2 o. I. und c (S. 18).

Die unteren Speier der Westjoche.

Den Wasserspeiern der Ostjoche stehen stilistisch

am nächsten die untern Speier an den Westjochen

Sie müssen entschieden für älter erklärt werden als

alle Skulpturen am Westturm. Baugeschichtlich folgt

daraus, dass mindestens die Strebepfeiler der West-

joche schon vor dem Turm erbaut worden sein

müssen. Dass von den Mittelschiffswänden der West-

joche nicht das gleiche gilt, zeigt ein Blick auf das

Maßwerk der Lichtgadenfenster: diese sind, wie man

längst erkannt hat, erst nach der Erbauung des West-

turms aufgeführt worden. Der Bau nahm also wohl

an diesem Teile des Münsters seinen Fortgang in

folgender Weise: nachdem die beiden Ostjoche des

Langhauses fertig gestellt waren, trat aus irgend

welchen Gründen eine Pause ein. Als man die

Bautätigkeit wieder aufnahm, errichtete man zunächst

die Strebepfeiler 3—7 und III—VII samt den Wan-

dungen der Seitenschiffe. Darnach führte man den

Westturm zur Höhe. Erst als dieser im wesentlichen

vollendet war, ums Jahr 130114, ging man daran, die

Mittelschiffswände samt Strebebogen zu vervoll-

ständigen und das ganze Langhaus bis zum Turm

hin zu vollenden.

Die untern Speier an den Pfeilern 3—7 und

///—VII gehören folglich noch dem 13. Jahrhundert,

die obern erst dem beginnenden 14. an.

Diese untern Speier sind stilistisch von denen

der Ostjoche nicht merklich verschieden. Das Material

ist das gleiche, von vorzüglicher Härte, so dass keiner

dieser Speier stark verwittert ist. Sie sind im all-

gemeinen, ganz besonders auf der Nordseite, schlanker

als die der Ostjoche und stehen weiter vom Gebäude

ab. Zu den menschlichen und tierischen Bildungen

gesellen sich zwei Fabelwesen (4 u. und 5 u.). Sämtliche

Speier dieser Gruppe sitzen auf Konsolen, ähnlich

der, die wir vorhin bei Iu. kennen lernten. An den

Pfeilern 6 und VI, die halbwegs auch dem Turm

zur Stütze dienen müssen und deshalb erheblich

massiger gebaut sind als 3—5 und ///—V, sitzen ganz

besonders schwere, körperhafte Speier, so figuren-

Abb. 13. Troves. Eglise S. Urbain.