Münsterbau-Verein <Freiburg, Breisgau> [Hrsg.]

Freiburger Münsterblätter: Halbjahrsschrift für die Geschichte und Kunst des Freiburger Münsters

— 4.1908

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.2634#0048

DOI Artikel:

Geiges, Fritz: Das St.-Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

DOI Seite / Zitierlink: https://doi.org/10.11588/diglit.2634#0048

Die Umbauten der Vierung des Freiburger Münsters

1

Innern zu suchen sein. Eine Verbreiterung des

…

auf jeder Seite ein Treppentürmchen A (Bild 5) zu

…

sprünglich ins Freie ging, ist daraus zu entnehmen,

Über die alten Baurisse des Freiburger Münsterturms

8

geführt sei oder nicht, zu dieser Frage

…

zum Erbauer des Freiburger Turmes zu proklamieren.

…

im genannten Jahre mindestens bis zu dieser Höhe

…

zu lassen, der Turmbau könne erst kurz vor 1270

9

die gemauerten Wände warten1; der zu Freiburg

…

wollen sie in Kürze zu entwickeln versuchen.

…

den Westturm der Stiftskirche zu Stuttgart bei K. Heideloff und

…

Marmon, U. L. Frauen Münster zu Freiburg im Breisgau 1878

…

Achteck vortreten, durch Eckbauten zu bekrönen;

…

eine Tugend zu machen. Die

…

und allmählich aus dem Viereck herauswachsen zu

…

türmchen nach dem gleichseitigen Dreieck zu ge-

10

man sich zu dem Projekte mit dem zwölfeckigen

…

zontales, sei es giebelförmiges Bauglied eingeleitet zu

…

ordentlicherweise zu Ende geführt sein, bevor der

…

Tabernakel der Strebepfeiler bis zu einem gewissen

…

wir am bestehenden Bauwerk erkennen zu müssen

…

dritte Blatt ist ein im Staatsarchiv zu Freiburg in der

11

Zeichnung bis zu einem gewissen Punkte die Auf-

…

Wir haben zu untersuchen, ob diese Abweichungen

…

mes zu ebener Erde nicht bequem zu messen sind,

…

unbeholfene Aufnahme zu erklären. Nun scheint es

…

Wir müssen, um diesen Gegenstand zu erörtern,

…

Die vorderen, vom Boden aufgeführten und zu

…

die Erwägung zu Grunde, dass die Turmkante ein

…

Sockellinien der Strebepfeiler gar nicht zu einem bestimmten

…

Grundriss zu konstruieren; die Mauern treten über jedem der

12

Westen zu verschieben. Dagegen ergibt sich aus

…

H bis .4), von Außenkante zu Außenkante gemessen,

…

den Schiffmauern heraustreten, Gegenstücke zu jenen,

…

lich zu. Anders verhalten sich dagegen die in den

13

Maße nahe kommt, welches dem Turmkörper zu

…

Dies weist uns darauf hin, zu untersuchen, ob

…

zu lassen. Weshalb diese Maßnahme getroffen wurde,

…

Stück Turmkörper auf die Gewölbe der Schiffe zu

…

von Anbeginn an Beabsichtigtes zu sein; sie ist vielmehr

14

noch eine Erklärung dafür zu suchen haben. Dies

…

trifft dies natürlich nicht mehr zu, dagegen stimmen

…

trägliche Korrektur, deren Veranlassung unschwer zu

…

to Aufnahme zu

15

zu verbreitern, dass neben dem Treppenturm wenig-

…

bereits zu den Punkten gehört, in welchen die Zeich-

…

des Projekt darstellt, sind folgende. Zu

…

wie dort als Kreuzblumen zu verstehen. Um die

…

die Kante bis zu einer gewissen Höhe begleiten und

17

sammengehörigkeit zu beweisen. Im Übergang zum

…

eckig zu sein, bloß dass die Ecken des kommenden

…

einem Umwege zu dem Ergebnis gelangen, dass ein

…

Wir reproduzieren die Zeichnung des zu Frei-

…

es mit Studienmaterial zu tun haben, welches ent-

…

kommenheiten der übertragenen Darstellung zu kon-

…

nung zu, dass er einerseits manche Partien sklavisch

18

dass Fiale und Fensterspitze miteinander zu viel nach

…

schen Grundrisse zu herrschen scheint. Das muss

…

auf diesen Gesichtspunkt hin zu prüfen. Es ist klar,

19

2. Im Mollerschen Grundriss stimmt das Acht- riss und der Rahnsche Aufriss sind die zu-

…

2. Zu oberst auf den Strebepfeilern zeigt der weichungen aber sind lediglich ergänzende Zutaten

…

Fialen glauben deuten zu sollen. Konstruieren wir Zweifelhaftes bezeichnet, solange er nicht durch ein

…

des Nebentürmchens durchdrungen zu denken haben, doch schon ein engerer Grad der Verwandtschaft.

…

Einklang zu bringen: Die Begleitfiale an der hinteren durch einen urteilslosen Zeichner, welcher überdies

…

scheint wohl nicht zu gewagt, wenn man in Betracht nicht anders erklärt werden kann, als durch die An-

20

Aufrisse zu tun. Der Mollersche Aufriss ist eine

…

wie zu Eingang dargelegt, in der halben Höhe des

…

zwölfeckigen Stern mit den schon zu Anbeginn vom

…

bekannten Ungenauigkeiten zu schmal geraten ist

…

Legt man das Breitenmaß des Achtecks zu Grunde

…

gegriffenes Verhältnis zu glauben. Dagegen scheint

…

riss nur ungenügend und viel zu spät in die Erschei-

…

gar nicht erfüllt, zu der er sich in so unvergleich-

…

sehende zu schöner

…

Muh] mit zu den '.

21

Gleichfalls schon unterhalb der Galerie zu Ende ge-

…

notwendigste zu beschränken. Deshalb beginnt die

…

das Bestehende zu schonen, erkennt man im weiteren

…

Glockenstuhl mit zu den Bauten gehört, welche zur

…

nicht zu verkennen, welche durch die reichere Aus-

…

den Kontrast bis zu einem gewissen Grade zu mil-

…

Rechnung des Kopisten zu setzen sind. Die Motive,

Ikonographie des Freiburger Münsters

22

Abbildungen zu verzeichnen: Friedr. Kempf, Die

…

1 Vergi, auch H. Schreiber, Das Münster zu Freiburg.

…

gütigst zu unterstützen. Auch künstlerisch Unbe-

…

turm zu Freiburg nachgebildet erscheine. F. Adler-,

23

Europaeum (Frankf. a. M. 1651), zu S. 432. Nach

…

handen zu sein. Dagegen fehlen die Strebepfeiler

…

riss, im Gegensatz zu den älteren Festungswerken.

…

zu erkennen. Original im Städtischen Archiv. Nach-

…

graphie. Das Blatt bildet Tafel 1 des Atlas zu

24

Deutschen Baukunst. Das Münster zu Freiburg im

…

pelblatt) zu Moller.

…

Susemihl gest." Blatt 9 zu Moller.

…

Moller del., Emilie Susemihl sc." Blatt 10 zu Moller.

…

K. Günther, Unser-Lieben-Frauen-Münster zu Frei-

…

rhein. : 19,1 cm. Blatt 2 zu Schreiber und Bayer.

…

pelblatt) zu Moller.

…

pelblatt) zu Moller.

…

Blatt 4 zu Schreiber und Bayer.

…

zu Moller.

…

genau. Blatt 5 (Doppelblatt) zu Moller.

…

worden ist. Blatt 10 zu Schreiber und Bayer.

Urkunden und Regesten zur Geschichte des Freiburger Münsters, [3]

28

auf der Burg zu Freiburg erneuert und vermehrt die

…

lesen zu lassen: «Du vorgenante messe sol sin du erste

…

von Freiburg kauft den Zufahrtsweg zu der Stein-

…

Stadtarchiv. Vgl. Schreiber, Das Münster zu Freiburg.

…

Gut im Meyenbach zu Günterstal dahin, dass die

29

Nikolaus von Fürstenberg zu Freiburg verleiht mit

…

hörigen Hof am Mühlenrunz zu Freiburg «in der Ouwe

…

Zentener den Gerber, einen Bürger zu Freiburg,

…

Armenspitals zu Freiburg in die Bruderschaft seines

…

nachrichtigen den Kapitelskammerer zu Neuenburg

…

Truchsess zu Freiburg um die Eschbacher Pfarrei zu

…

Gutleuthauses zu Freiburg verkaufen das Haus der

30

die bürg und alles, das darzuo höret", irgendwie zu

…

scher Majuskel die Inschrift zu lesen: „f Anno domini

…

Vgl. Schreiber, Das Münster zu Freiburg. Beil. S. 6; Mar-

33

Vgl. Schreiber, Das Münster zu Freiburg. Beil. S. 7.

…

Schulmeister zu Freiburg, verkauft sein Haus mit

…

St. Agnes und Maria Magdalena zu den Reuerinnen,

…

Frauen Gut am Schlierberg zu Erblehen.

34

Ritter Schnewlin Bernlape, Schultheiß zu Freiburg,

…

bach zu fischen zustehen sollte.

…

St. Nikolaus-Chörlein) ist in gotischer Majuskel zu

Die Ewiglicht-Stiftungen im Münster 1301-1767

38

Nacht zu unterhalten gebot, — über die Be-

…

um es der späteren Bearbeitung zugänglich zu

…

folgten Stiftungen sind auch zu eben dieser Zeit, bei

…

Übersicht zu den in den „Urkunden und Regesten"

…

wieder in Abgang geratenen zu gedenken. Für den,

…

zu Freiburg i. Br. (1820) S. 49f.; F. Kempf und K. Schuster, Das

Das St.-Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

41

zu Gent 1447), welcher im Jahre 1406 die hl. Anna

…

Verehrung der jungfräulichen Mutter selbst zu er-

42

rühmte Abt Johannes Trithemius zu

…

„einem Christenmenschen alles zu geben, was zu

…

zu Ehren werden allerorts Glocken

…

zu befriedigende Verlangen nach ent-

43

jetzigen Martorana zu

…

zu Chartres. In der

…

welchem sich zu Maria noch das Jesuskind gesellt,

…

Münster zu seiner Aus-

…

werden könnten zu dem

…

Beziehung zu bringen

…

Schutzverhältnisses zu

…

in der Galerie zu Siena.

44

Zu den frühesten Kompositionen dieser Art ge-

…

3. Sippenbild aus der Schule des Meisters Wilhelm im Wallraf-Richartz - Museum zu Köln.

45

Von ersterer kommen nämlich zu den genannten

…

4. Sippenbild vom Schrein der Erlöserkirche zu Brügge.

46

die Kinder, auf dem Schoß oder zu Füßen der Mütter

…

Perugino im Museum zu Marseille, bei welchem die

…

völlig zu trennen ver-

47

Als eine naheliegende Reflexwirkung dieser Be- lungen geltend. Man war schließlich zu der strengen

…

der ungünstigen Hintereinanderschachtelungdervielen darum wenig erbaulichen Vorgang zu erblicken. Was

…

Betrachtung zu, dem Freiburger St. Annenfenster,

…

Figuren zu einer

…

löserkirche zu

…

ten des Volkes zu fesseln und zu erwärmen ver-

50

Bergarbeiter, sondern Freiburger Bergindustrielle zu

…

erhielt die Gewerkschaft zu St. Annengrub zu Todt-

…

strebt war, die Lichtquelle des Raumes so offen zu

…

Äußeren zu statten, in welchem die harmonische Ver-

…

sitzende Großmutter, das Kind mit der Linken zu

…

Die übrigen Knaben treiben sich jeweils zu Füßen

52

unserer Kontrolle nicht zu entziehen vermögen, so

…

Einzelheiten zu Genuss

…

Bedeutung zu, ob der Meister bei anderem Wollen

…

streben und auch zu er-

53

sichtlich des Bleinetzes bis zu einem gewissen Grade

…

und Stelle gewonnen wird, möglichst getreu zu ver-

…

zu dienen, so gibt es uns doch eine klare Vorstel-

…

ornamentalen Bogenfüllungen zu gesteigerter Wirkung

55

eingeschränkt genießen zu können, mit welchen eine

…

von nahezu Lebensgröße zu stellen. Ergibt sich doch

…

allein dessen Erhaltung. Als man nämlich zu Aus-

56

dem Umstand zu dan-

…

scheinen, gehören zu

…

halb von Jahr zu Jahr mehr Beschädigung erleiden." 17

57

etwas zu sehen, was gar nicht vorhanden ist. Die leren Partien der Steinbank; ein sattes Gelb für ein-

…

ein Entfärben zu be-

…

schung dann zu Ta-

59

unzureichenden Einbrennen derselben zu suchen ist. wert die Übergänge mit dem kurz geschliffenen Borst-

…

ist die mit kleinen Variationen zu Anfang des 16. Jahr- auf den Fleischteilen, dem Nusskern in der Hand

60

Teile zu erleichtern. Ich wüsste keine andere zwang-

…

Glasmaler eine bequemere Übersicht zu geben über

…

die Glut entweder zu hoch getrieben oder zu rasch

…

auch bei einzelnen der Hochchorfenster zu finden

…

zerworfen und es ist nicht recht zu verstehen, warum

…

vermeidlich zu einer Zertrümmerung führt. Dass

61

artige und andere schwierig auszuführende und unter zu entschuldigenden Kunststückchen, die, mit dem

…

zu zeigen, verleitete, wie noch heute, zu solchen, Steinfalz eingesetzten Glastafeln ist auf den Stürm-

62

zu machen habe, „nach inhalt einer visierung, die wir

…

schilten zu malen an der zumpfkerzen und von

…

e zu'

…

auch den Entwurf zu der ihm übertragenen Arbeit

…

zu behelfen wusste34, aber nicht immer war damit den

…

nung zu denken oder auch einen sogenannten Kar-

…

nichts Sicheres zu entnehmen. „Die Visierung" kann

63

ebensowohl in der Einzahl zu verstehen sein, wie

…

geführten Zahlungen auf die „Visierung zu sant Anna-

…

besonderer Vorliebe tätig gewesen zu sein. Von

…

zweifelsfrei zu sein scheint, vor allem die besten

…

Doch zu all diesen Werken sind seltsamerweise Ent-

…

größe selbst zu bewerkstelligen, das lässt sich mangels

…

übrig, um sein persönliches Können zu betätigen.

…

bar wird, ist auch die Grenze erkennbar, bis zu

…

immer streng auseinander zu haltenden Einflüssen

…

zu gestatten, ob und inwieweit im einzelnen Falle bei

64

lich besser zu formen wusste, die aber nicht ohne

…

Gesichter gehören zu seiner Manier, besonders

…

mitunter zu etwas gewagten Verrenkungen: in all

65

ten Visierung zu

…

zu Grunde liegt,

…

zu denken, zu welcher der Glasmaler bei der Über-

…

Zusammenhang zu

…

einen Zweifel zu, dass die genannten Künstler selbst

…

Werkes zu erledigen bleibt. Die Antwort darauf lässt Darnach müsste man also annehmen, dass Hans

66

der Gläser Anlass zu persönlicher Mitwirkung vor,

…

als eine Disposition zu geben beabsichtigte. Vor-

…

Durchführung seiner Intentionen zu unterstützen,

…

und es liegen bis jetzt keine Anhaltspunkte zu einer

…

chores und des ihm zu verleihenden Fensterschmuckes

…

mit „dem erbern meister Hansen glaser, zu Fryburg

…

Von den 36 Chorfenstern, zu deren Ausstattung

…

vor 1511 nicht begonnen worden zu sein33. Die jüngste

…

St. Annenfensters zu betrachten wäre, und bejahenden

…

Zu dessen Beurteilung möchte ich folgendes voraus-

…

Berufsbezeichnung kommt das jedoch selbst zu Be-

…

sprucht auch nicht mehr zu sein.

…

zu

67

wöhnlichen Glasern im Gegensatz zu den Glasmalern

…

zwei berechtigen zu der

…

zum Wyger und die sinen von Sexau zu fürdern",

68

im Gegensatz zu ersterem, das auch als „Malwerk"

…

Vogt, Richter und Gemeinde zu „Wiszwiler" unter-

…

seines Berufs durch besondere Leistungen zu er-

…

des St.-Antonien-Ordens zu „Ysyny" betrifft, von

…

worden zu sein.

…

jeweils besonders zu bezeichnen keine Veranlassung

…

ster zu malen

…

Eisenoxyd (caput mortuum) zu denken, das der

69

an „unser frowen buw zu Fryburg drißig guldin an

…

rungen zu den genannten Fenstern im Hochchor und

…

Visierer des Werkes zu erkennen gibt. Damit er-

…

Simon Oberriets witwe burgerin zu Fryburg",

…

zu scharfen, kann hier nicht die Aufgabe sein; es

70

die Herkunft zu beziehen ist, bedarf eigentlich kaum

…

gleichen Familie zu beziehen, womit wir dann in

…

rechnungen zu folgern ist, tatsächlich eine Werkstätte

…

sein zu wollen, dass der hier an-

…

„sampt allen visierungen zu

…

ein nicht genau zu bestimmendes Jahr, innerhalb

72

vorgenannten gemahnt? Es ist gewiss keine zu ge- machen ließe, so erklärt sich auch zwanglos, warum

…

Schwäher des Raperstein, von dem er mit dem Ge- ein „Ropstein" noch ein „Raperstein" zu finden,

…

es in das ihm zu eigen gehörige

…

ist weiterhin die Hypothese zu gewagt, welche in

…

auch bei dem St. Annenfenster zu

…

leicht zu überblickenden Schatz von Motiven be-

73

arteten Aufgaben zu steten Änderungen auch kein schiedenwertigkeit der Entwürfe bedingt hier allein

…

kräfte auch einen solchen in der Behandlung be- zu arbeiten hatten. Das Gleiche lehrt uns ein Blick

…

Architektur, kommt sie, kaum wahrnehmbar, doch die Kartause zu Freiburg bestimmt war, wofür sie

…

gebers dürfte den Künstler bei dem genannten Ka- stattung der Freiburger Chorfenster zählt zu den

74

erwuchsen. Als sie gelöst waren, ging's mit der Glas- teren suchen zu dürfen? Dass übrigens zweifellos

…

wendet, damit er ihm gegen die Konkurrenz des buch von St. Leodegar zu Meyweiler gleich anfangs

…

men zu merklichem schaden

…

Meister mehr zu finden war42.

…

menwerk zu verglasen in

…

man ohne weiteres zu der

…

ständen viel zu gering be-

…

Für die mit guten „venedischen schiben" zu

75

jetzt im Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin.

…

auch für die Kartons zu größe-

…

stellte. Dies zu ermitteln, hat

76

wen chor noch zu machen

…

malereien der Douglasschen Sammlung bis zu 14000 TW

…

welche nur zu oft die Er-

77

Sich zu | darauf erzeigt sich stracks

…

meisters Luca di Tommé (Gemälde in der Galerie zu Siena) in

…

Gemälde des letzteren in der Sammlung Frizzoni zu Mailand,

…

der Marienkirche zu Zwickau erwähnt. Ebenso auf einem spät-

…

zu der fehlenden Schriftstelle fügt er bei: „Ohne Zweifel in

…

turner zu Breslau der Saum des Kopftuches des einen der drei

…

dem glaser von formenwerk zu verglasen gegen der orglen

…

Richtigstellung ist Herrn Archivrat Prof. Dr. Albert zu danken.

…

zu der Publikation des Münsterbauvereins übertragen wurde,

78

Glas zu sehen ist." Von dem Fenster der St. Annenkapelle,

…

kirche zu Mühlhausen durch die noch nicht abgeschlossene

…

nicht zu erkennen. Der unterdessen richtig gestellten irrigen

…

schilde erkennen zu sollen. Aber was von solcher Art hier und

…

kerzen", welche man zu Antwerpen am Sonntag nach Maria-

…

zu diesen Werken an Hans Baidung einstweilen noch in Frage

…

spruch nehmen zu können glaubt, möchte ich mit von Térey

…

auch diese Frage zu beantworten.

79

tons zu Glasfenstern verschiedentlich erhalten. So soll bei-

…

sierung zu einer Malerei in deren Originalgröße findet sich be-

…

mit der hl. Helena, jetzt im Kaiser Friedrich-Museum zu Berlin.

…

ausgiebig zu Rat gezogen. Ich erinnere nur an die

…

zu Straßburg gedruckten Hortulus Anime gefertigt

80

ersten Blick zu einem Vergleich in diesem Sinne herausfordern.

…

Wahrnehmungen nach einem bestimmten Vorbild zu suchen.

…

Themas sich allmählich zu mehr oder weniger stereotypen

…

spirationsmöglichkeit nicht ausschließt. Zu einer selbständigeren

…

die Auktionsobjekte möglichst begehrenswert erscheinen zu

…

Trinkgeld dessen Gesellen angewiesen „von den 9 formen zu ver-

…

unter Benützung des Baugerüstes eingesetzt zu haben scheint,

…

dem korb zu machen dem glaser uf Sonntag judica. — Item 1 lb

…

mühung nicht zu ermitteln vermochte. Auch Marmon gibt keine

…

in der Kirche zu Lautenbach (Amt Oberkirch) mit den früheren,

…

gravierten Grabplatte zu Posen (abgebildet bei W. F. Greeny,

…

Abschluss des Druckes unter den Glasmalereien der Kirche zu

…

" H. Schreiber, Das Münster zu Freiburg i. Br. Karlsruhe

…

zu Ausgang des 17. Jahrhunderts nachweisen lässt.

Urkunden und Regesten zur Geschichte des Freiburger Münsters, [4]

Zur Deutung der alten Maße an der Vorhalle des Münsterturms

Umschlag hinten

42

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

1378 den Kultus der hl. Anna, den allerdings die

griechische Kirche längst kannte, auch im Abendlande

öffentlich einführte, lässt das vermuten. Aber wenn

auch in dem genannten visionären Vorgang nicht

der eigentliche Ausgangspunkt dieser

religiösen Bewegung gesucht werden

darf, so gab er derselben doch jeden-

falls einen wesentlich fördernden An-

stoß in ganz bestimmter Richtung,

dessen Wirkung in der regen litera-

rischen Behandlung sowie der künst-

lerischen Gestaltung der ausgelösten

Ideen offenkundig wird.

Unter den Leuchten der Wissen-

schaft war es namentlich der be-

rühmte Abt Johannes Trithemius zu

Spanheim bei Kreuznach, der mit

einem wahren Feuereifer das Lob der

heiligen Mutter Anna verkündigte,

die er in seinen Hymnen mit einer

Glorie umgab, in der sich der Ab-

glanz all der wonniglichen, strahlen-

den Herrlichkeit spiegelte, mitweicher

die Dichter des Mittelalters die jung-

fräuliche Gottesmutter umkleideten

und für die er selbst die Conceptio

immaculata ihrer Tochter in Anspruch

nahm. Von den Schreibstuben der

gelehrten Theologen übertrug sich

die allseitig eifrig geschürte Begeiste-

rung auf das gläubige Volk, das mit

begieriger Andacht die den makel-

losen, vorbildlichen Wandel Mutter

Annas verkündigenden Lieder und

bildwerkgeschmückten Historien in

sich aufnahm, welchen die wunder-

bare neue Kunst Gutenbergs die

weiteste Verbreitung sicherte, unter

deren Erstlingswerken gerade die

Annenlegenden eine hervorragende

Stellung einnehmen. Es gibt im

ausgehenden 15. und beginnenden

16. Jahrhundert kaum eine Gestalt

der Legende, welche so sehr in den

Mittelpunkt des religiösen Empfin-

dens gerückt ist und solche innige

Zuneigung genoss, wie die heilige

Mutter Anna. In den verschiedensten

menschlichen Nöten und Anliegen

wird vertrauensvoll ihre Fürbitte an-

gerufen und zahlreich sind darum auch ihre Patro-

nate. Die hl. Anna vermag, so meint Trithemius,

„einem Christenmenschen alles zu geben, was zu

bitten erlaubt ist".

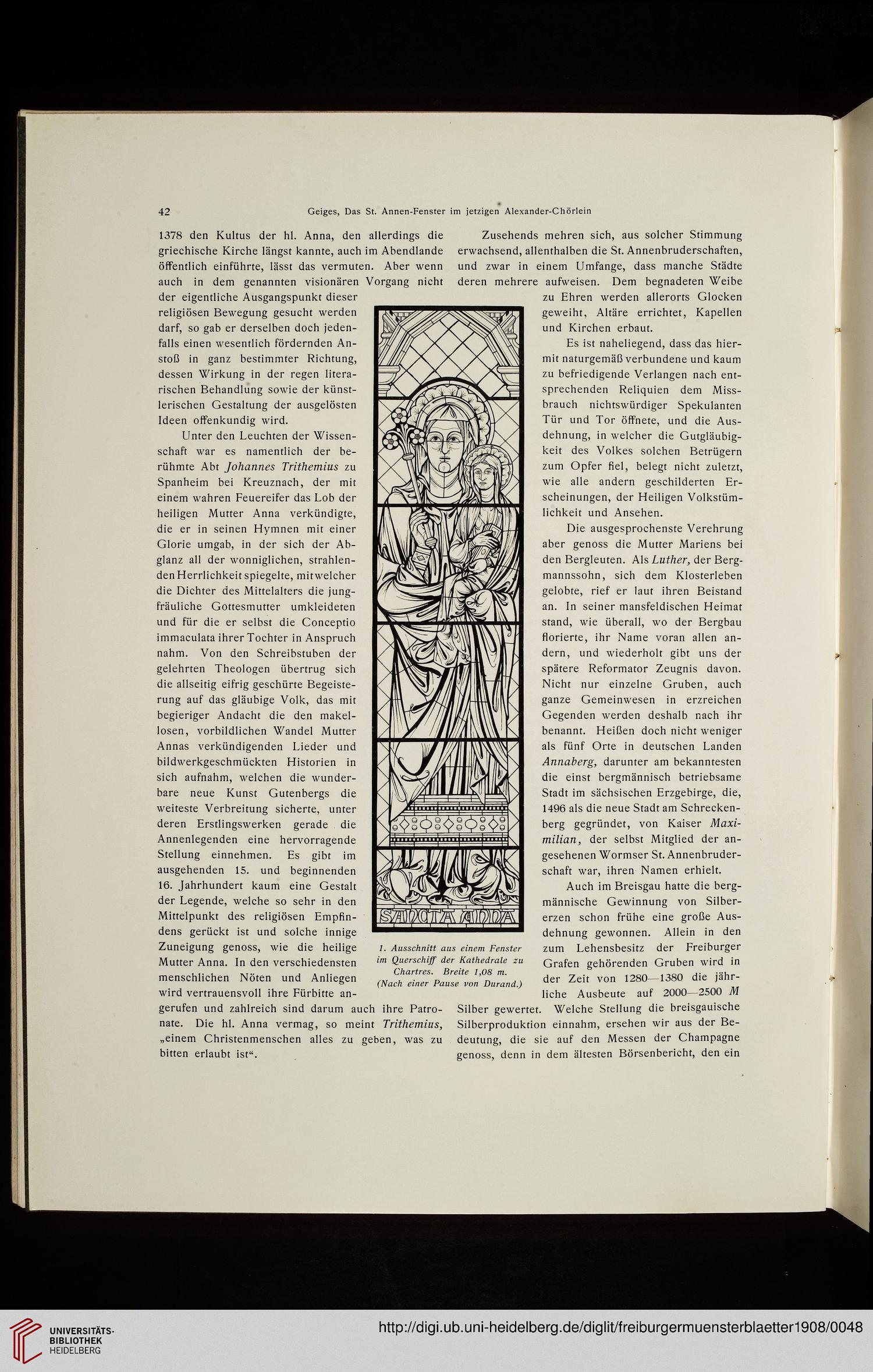

1. Ausschnitt aus einem Fenster

im Querschiff der Kathedrale zu

Chartres. Breite 1,08 m.

(Nach einer Pause von Durand.)

Zusehends mehren sich, aus solcher Stimmung

erwachsend, allenthalben die St. Annenbruderschaften,

und zwar in einem Umfange, dass manche Städte

deren mehrere aufweisen. Dem begnadeten Weibe

zu Ehren werden allerorts Glocken

geweiht, Altäre errichtet, Kapellen

und Kirchen erbaut.

Es ist naheliegend, dass das hier-

mit naturgemäß verbundene und kaum

zu befriedigende Verlangen nach ent-

sprechenden Reliquien dem Miss-

brauch nichtswürdiger Spekulanten

Tür und Tor öffnete, und die Aus-

dehnung, in welcher die Gutgläubig-

keit des Volkes solchen Betrügern

zum Opfer fiel, belegt nicht zuletzt,

wie alle andern geschilderten Er-

scheinungen, der Heiligen Volkstüm-

lichkeit und Ansehen.

Die ausgesprochenste Verehrung

aber genoss die Mutter Mariens bei

den Bergleuten. Als Luther, der Berg-

mannssohn, sich dem Klosterleben

gelobte, rief er laut ihren Beistand

an. In seiner mansfeldischen Heimat

stand, wie überall, wo der Bergbau

florierte, ihr Name voran allen an-

dern, und wiederholt gibt uns der

spätere Reformator Zeugnis davon.

Nicht nur einzelne Gruben, auch

ganze Gemeinwesen in erzreichen

Gegenden werden deshalb nach ihr

benannt. Heißen doch nicht weniger

als fünf Orte in deutschen Landen

Annaberg, darunter am bekanntesten

die einst bergmännisch betriebsame

Stadt im sächsischen Erzgebirge, die,

1496 als die neue Stadt am Schrecken-

berg gegründet, von Kaiser Maxi-

milian, der selbst Mitglied der an-

gesehenen Wormser St. Annenbruder-

schaft war, ihren Namen erhielt.

Auch im Breisgau hatte die berg-

männische Gewinnung von Silber-

erzen schon frühe eine große Aus-

dehnung gewonnen. Allein in den

zum Lehensbesitz der Freiburger

Grafen gehörenden Gruben wird in

der Zeit von 1280—1380 die jähr-

liche Ausbeute auf 2000—2500 M

Silber gewertet. Welche Stellung die breisgauische

Silberproduktion einnahm, ersehen wir aus der Be-

deutung, die sie auf den Messen der Champagne

genoss, denn in dem ältesten Börsenbericht, den ein

Mg m

Geiges, Das St. Annen-Fenster im jetzigen Alexander-Chörlein

1378 den Kultus der hl. Anna, den allerdings die

griechische Kirche längst kannte, auch im Abendlande

öffentlich einführte, lässt das vermuten. Aber wenn

auch in dem genannten visionären Vorgang nicht

der eigentliche Ausgangspunkt dieser

religiösen Bewegung gesucht werden

darf, so gab er derselben doch jeden-

falls einen wesentlich fördernden An-

stoß in ganz bestimmter Richtung,

dessen Wirkung in der regen litera-

rischen Behandlung sowie der künst-

lerischen Gestaltung der ausgelösten

Ideen offenkundig wird.

Unter den Leuchten der Wissen-

schaft war es namentlich der be-

rühmte Abt Johannes Trithemius zu

Spanheim bei Kreuznach, der mit

einem wahren Feuereifer das Lob der

heiligen Mutter Anna verkündigte,

die er in seinen Hymnen mit einer

Glorie umgab, in der sich der Ab-

glanz all der wonniglichen, strahlen-

den Herrlichkeit spiegelte, mitweicher

die Dichter des Mittelalters die jung-

fräuliche Gottesmutter umkleideten

und für die er selbst die Conceptio

immaculata ihrer Tochter in Anspruch

nahm. Von den Schreibstuben der

gelehrten Theologen übertrug sich

die allseitig eifrig geschürte Begeiste-

rung auf das gläubige Volk, das mit

begieriger Andacht die den makel-

losen, vorbildlichen Wandel Mutter

Annas verkündigenden Lieder und

bildwerkgeschmückten Historien in

sich aufnahm, welchen die wunder-

bare neue Kunst Gutenbergs die

weiteste Verbreitung sicherte, unter

deren Erstlingswerken gerade die

Annenlegenden eine hervorragende

Stellung einnehmen. Es gibt im

ausgehenden 15. und beginnenden

16. Jahrhundert kaum eine Gestalt

der Legende, welche so sehr in den

Mittelpunkt des religiösen Empfin-

dens gerückt ist und solche innige

Zuneigung genoss, wie die heilige

Mutter Anna. In den verschiedensten

menschlichen Nöten und Anliegen

wird vertrauensvoll ihre Fürbitte an-

gerufen und zahlreich sind darum auch ihre Patro-

nate. Die hl. Anna vermag, so meint Trithemius,

„einem Christenmenschen alles zu geben, was zu

bitten erlaubt ist".

1. Ausschnitt aus einem Fenster

im Querschiff der Kathedrale zu

Chartres. Breite 1,08 m.

(Nach einer Pause von Durand.)

Zusehends mehren sich, aus solcher Stimmung

erwachsend, allenthalben die St. Annenbruderschaften,

und zwar in einem Umfange, dass manche Städte

deren mehrere aufweisen. Dem begnadeten Weibe

zu Ehren werden allerorts Glocken

geweiht, Altäre errichtet, Kapellen

und Kirchen erbaut.

Es ist naheliegend, dass das hier-

mit naturgemäß verbundene und kaum

zu befriedigende Verlangen nach ent-

sprechenden Reliquien dem Miss-

brauch nichtswürdiger Spekulanten

Tür und Tor öffnete, und die Aus-

dehnung, in welcher die Gutgläubig-

keit des Volkes solchen Betrügern

zum Opfer fiel, belegt nicht zuletzt,

wie alle andern geschilderten Er-

scheinungen, der Heiligen Volkstüm-

lichkeit und Ansehen.

Die ausgesprochenste Verehrung

aber genoss die Mutter Mariens bei

den Bergleuten. Als Luther, der Berg-

mannssohn, sich dem Klosterleben

gelobte, rief er laut ihren Beistand

an. In seiner mansfeldischen Heimat

stand, wie überall, wo der Bergbau

florierte, ihr Name voran allen an-

dern, und wiederholt gibt uns der

spätere Reformator Zeugnis davon.

Nicht nur einzelne Gruben, auch

ganze Gemeinwesen in erzreichen

Gegenden werden deshalb nach ihr

benannt. Heißen doch nicht weniger

als fünf Orte in deutschen Landen

Annaberg, darunter am bekanntesten

die einst bergmännisch betriebsame

Stadt im sächsischen Erzgebirge, die,

1496 als die neue Stadt am Schrecken-

berg gegründet, von Kaiser Maxi-

milian, der selbst Mitglied der an-

gesehenen Wormser St. Annenbruder-

schaft war, ihren Namen erhielt.

Auch im Breisgau hatte die berg-

männische Gewinnung von Silber-

erzen schon frühe eine große Aus-

dehnung gewonnen. Allein in den

zum Lehensbesitz der Freiburger

Grafen gehörenden Gruben wird in

der Zeit von 1280—1380 die jähr-

liche Ausbeute auf 2000—2500 M

Silber gewertet. Welche Stellung die breisgauische

Silberproduktion einnahm, ersehen wir aus der Be-

deutung, die sie auf den Messen der Champagne

genoss, denn in dem ältesten Börsenbericht, den ein

Mg m