Kempf, Ein romanisches holzgeschnitztes Madonnenflgürchen im Freiburger Münsterschatz

55

dem Werke „Trachten, Kunstwerke und Gerät-

schaften" von Hefner-Alteneck, Frankfurt 1879, 1. Bd.

Taf. 62 D, zu sehen ist, zeigt die gleiche Behand-

lung des Besatzes. Die Fleischteile der Figuren sind

von bräunlichem Tone, werden aber wohl ursprüng-

lich auch heller gewesen sein. Die Lippen der Ma-

donna sind rot, die Pupille und die Brauen der

Augen schwarz hervorgehoben. Die Haare sind

gelb und darauf, zur Bezeichnung von Strähnen,

leicht gewellte rötliche Striche gezogen. An der

Krone lassen

sich noch

deutlich Spu-

ren von Ver-

goldung er-

kennen. Die

Tunika des

Kindes ist rot,

in berechne-

tem Kontrast

zum grünen

Kleid der

Mutter, das

fürdieGestalt

des Kindes

den Hinter-

grund bildet.

An der Tuni-

ka sieht man

einen golde-

nen Halssaum

mit schwarzer

Einfassung;

auch am rech-

ten Ärmel ist

noch ein Rest

von Vergol-

dung. Ebenso

ist die Schrift-

rolle des

Kindes ver-

goldet. Nicht

weniger ge-

fällige und lebhafte Bemalung zeigt der Thron. Der

Untersatz ist gelblich, während die Pföstchen ziegel-

rot und die Lehnen, von den letzteren durch einen

weißen und schwarzen Strich getrennt, dunkelgrün,

ursprünglich jedenfalls hellgrün, gefasst erscheinen.

An den Kapitalen und den Füßen der Pföstchen sind

die Einzelglieder sorgfältig mit Farbe zum Ausdruck

gebracht.

Das Material der Skulptur, das durch die Zeit

gar nicht gelitten hat, wohl infolge des Schutzes durch

■die Kreideschicht und Farbe, ist Lindenholz. Die

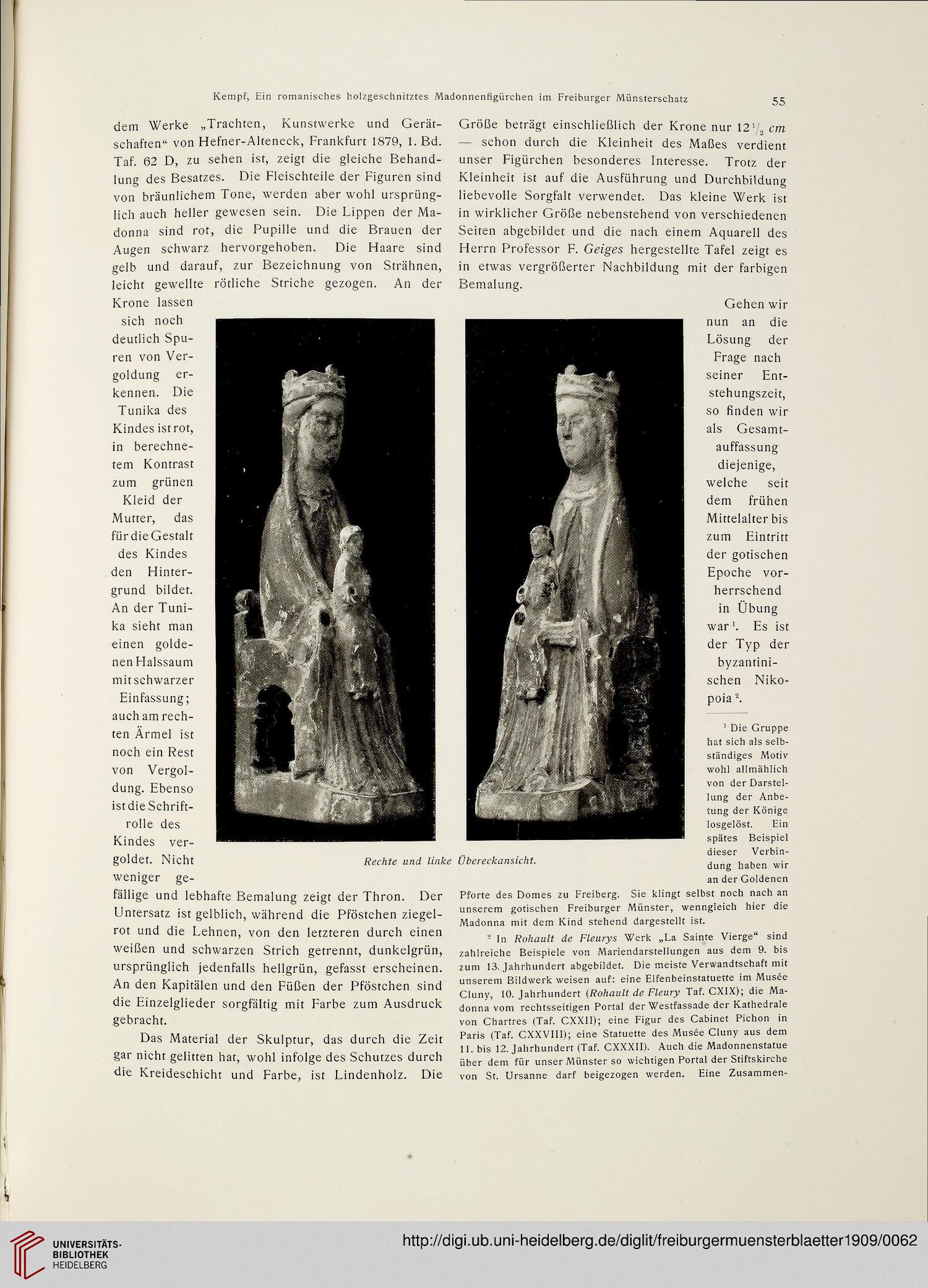

Rechte und linke Übereckansicht,

Größe beträgt einschließlich der Krone nur 12]/2 cm

— schon durch die Kleinheit des Maßes verdient

unser Figürchen besonderes Interesse. Trotz der

Kleinheit ist auf die Ausführung und Durchbildung

liebevolle Sorgfalt verwendet. Das kleine Werk ist

in wirklicher Größe nebenstehend von verschiedenen

Seiten abgebildet und die nach einem Aquarell des

Herrn Professor F. Geiges hergestellte Tafel zeigt es

in etwas vergrößerter Nachbildung mit der farbigen

Bemalung.

Gehen wir

nun an die

Lösung der

Frage nach

seiner Ent-

stehungszeit,

so finden wir

als Gesamt-

auffassung

diejenige,

welche seit

dem frühen

Mittelalter bis

zum Eintritt

der gotischen

Epoche vor-

herrschend

in Übung

war1. Es ist

der Typ der

byzantini-

schen Niko-

poia2.

1 Die Gruppe

hat sich als selb-

ständiges Motiv

wohl allmählich

von der Darstel-

lung der Anbe-

tung der Könige

losgelöst. Ein

spätes Beispiel

dieser Verbin-

dung haben wir

an der Goldenen

Pforte des Domes zu Freiberg. Sie klingt selbst noch nach an

unserem gotischen Freiburger Münster, wenngleich hier die

Madonna mit dem Kind stehend dargestellt ist.

3 In Rohault de Fleurys Werk „La Sainte Vierge" sind

zahlreiche Beispiele von Mariendarstellungen aus dem 9. bis

zum 13. Jahrhundert abgebildet. Die meiste Verwandtschaft mit

unserem Bildwerk weisen auf: eine Elfenbeinstatuette im Musée

Cluny, 10. Jahrhundert (Rohault de Fleury Taf. CXIX); die Ma-

donna vom rechtsseitigen Portal der Westfassade der Kathedrale

von Chartres (Taf. CXXII); eine Figur des Cabinet Pichon in

Paris (Taf. CXXVI1I); eine Statuette des Musée Cluny aus dem

11. bis 12. Jahrhundert (Taf. CXXXII). Auch die Madonnenstatue

über dem für unser Münster so wichtigen Portal der Stiftskirche

von St. Ursanne darf beigezogen werden. Eine Zusammen-

55

dem Werke „Trachten, Kunstwerke und Gerät-

schaften" von Hefner-Alteneck, Frankfurt 1879, 1. Bd.

Taf. 62 D, zu sehen ist, zeigt die gleiche Behand-

lung des Besatzes. Die Fleischteile der Figuren sind

von bräunlichem Tone, werden aber wohl ursprüng-

lich auch heller gewesen sein. Die Lippen der Ma-

donna sind rot, die Pupille und die Brauen der

Augen schwarz hervorgehoben. Die Haare sind

gelb und darauf, zur Bezeichnung von Strähnen,

leicht gewellte rötliche Striche gezogen. An der

Krone lassen

sich noch

deutlich Spu-

ren von Ver-

goldung er-

kennen. Die

Tunika des

Kindes ist rot,

in berechne-

tem Kontrast

zum grünen

Kleid der

Mutter, das

fürdieGestalt

des Kindes

den Hinter-

grund bildet.

An der Tuni-

ka sieht man

einen golde-

nen Halssaum

mit schwarzer

Einfassung;

auch am rech-

ten Ärmel ist

noch ein Rest

von Vergol-

dung. Ebenso

ist die Schrift-

rolle des

Kindes ver-

goldet. Nicht

weniger ge-

fällige und lebhafte Bemalung zeigt der Thron. Der

Untersatz ist gelblich, während die Pföstchen ziegel-

rot und die Lehnen, von den letzteren durch einen

weißen und schwarzen Strich getrennt, dunkelgrün,

ursprünglich jedenfalls hellgrün, gefasst erscheinen.

An den Kapitalen und den Füßen der Pföstchen sind

die Einzelglieder sorgfältig mit Farbe zum Ausdruck

gebracht.

Das Material der Skulptur, das durch die Zeit

gar nicht gelitten hat, wohl infolge des Schutzes durch

■die Kreideschicht und Farbe, ist Lindenholz. Die

Rechte und linke Übereckansicht,

Größe beträgt einschließlich der Krone nur 12]/2 cm

— schon durch die Kleinheit des Maßes verdient

unser Figürchen besonderes Interesse. Trotz der

Kleinheit ist auf die Ausführung und Durchbildung

liebevolle Sorgfalt verwendet. Das kleine Werk ist

in wirklicher Größe nebenstehend von verschiedenen

Seiten abgebildet und die nach einem Aquarell des

Herrn Professor F. Geiges hergestellte Tafel zeigt es

in etwas vergrößerter Nachbildung mit der farbigen

Bemalung.

Gehen wir

nun an die

Lösung der

Frage nach

seiner Ent-

stehungszeit,

so finden wir

als Gesamt-

auffassung

diejenige,

welche seit

dem frühen

Mittelalter bis

zum Eintritt

der gotischen

Epoche vor-

herrschend

in Übung

war1. Es ist

der Typ der

byzantini-

schen Niko-

poia2.

1 Die Gruppe

hat sich als selb-

ständiges Motiv

wohl allmählich

von der Darstel-

lung der Anbe-

tung der Könige

losgelöst. Ein

spätes Beispiel

dieser Verbin-

dung haben wir

an der Goldenen

Pforte des Domes zu Freiberg. Sie klingt selbst noch nach an

unserem gotischen Freiburger Münster, wenngleich hier die

Madonna mit dem Kind stehend dargestellt ist.

3 In Rohault de Fleurys Werk „La Sainte Vierge" sind

zahlreiche Beispiele von Mariendarstellungen aus dem 9. bis

zum 13. Jahrhundert abgebildet. Die meiste Verwandtschaft mit

unserem Bildwerk weisen auf: eine Elfenbeinstatuette im Musée

Cluny, 10. Jahrhundert (Rohault de Fleury Taf. CXIX); die Ma-

donna vom rechtsseitigen Portal der Westfassade der Kathedrale

von Chartres (Taf. CXXII); eine Figur des Cabinet Pichon in

Paris (Taf. CXXVI1I); eine Statuette des Musée Cluny aus dem

11. bis 12. Jahrhundert (Taf. CXXXII). Auch die Madonnenstatue

über dem für unser Münster so wichtigen Portal der Stiftskirche

von St. Ursanne darf beigezogen werden. Eine Zusammen-