&%,

ün$t

Hi

■eso

%.

ei"PlaStik

ist

nie-

'°ssen

15 d^h'E>

ievon>r-

VS

:aIlei«int:

AusdrUcks.

n Sti^ über,

ehrend des

16 ^richtigste

;iner bedeu,.

der ßehand-

gs™otiys an.

at überall da

tere Ausbil-

das Bediirf-

Behandlung

war Zweifel-

d am Ober- I

ion unserm I

istik ab um |

Beine auc |

nd Winkel« |

reuzbalkens |

die Beine, I

n liegende |

mehr der

ìmesi

Sauer, Reste alter Wandmalereien im Freiburger Münster

17

-gner, Hand-

taltertümer in

;. 518.

Glasgemälde

st.de l'a«"

atur von Be-

Jahrhunderts

on ange*6

ale von S»'5'

, « 429), w

ice ZU i»

Pr S.*«""?

seunislr

„er Hi»tef

der« K f5f

.itSchr<ft

Nun können wir aber aus der Geschichte der

Kapelle mit einer gewissen Reserve auch einige Rück-

schlüsse auf die Entstehung des Bildes ziehen. Die

Wandmalerei ist, wie wir sahen, ein Altarbild, in Frei-

burg ebenso wie in Konstanz; es lässt sich somit an-

nehmen, dass sie alsbald nach Errichtung des Altars

entstanden ist, sowie es in Konstanz inschriftlich be-

zeugt ist; denn die das Gemälde dort umziehende

Inschrift bezieht sich auf die Altarkonsekration. Analog

wie hier die mit dem Bilde angebrachte Inschrift auf

die Aufrichtung des Altars hinweist, ist wohl auch

der Donator des Freiburger Bildes nicht etwa nur

der Stifter der Malerei, sondern der des zugehörigen

Altars und der darauf ruhenden Pfründe. Denn

Altarbild, Altar und

Hauptpfründe ge-

hören hier zusam-

men. Als solcher

Stifter kommt aber

nur der Pfarrektor

von Amoltern in

Betracht, dessen

Stiftung wohl noch

vor das Jahr 1350

fällt, jedenfalls 1364

schon in vollem

Gebrauch war. Wir

haben leider über

die Benefizienstif-

tung des Pfarrers

von Amoltern kei-

nen Stiftungsbrief

mehr; wohl aber

ist er uns von der

ersten Pfründen-

stiftung für die St.

Peter- und Pauls-

stens zehn Jahre früher. Ähnlich liegt das Verhält- kapelle im neuen Chor vom Jahre 1382 erhalten und

nis auch zwischen den beiden Künstlern in Konstanz daraus ersehen wir, dass der Donator neben dem

und Freiburg. So ganz im neuen Stil steht der Frei- Beneficium auch zugleich die ganze Ausstattung und

burger noch lange nicht; neben und bei allem, was Ausschmückung der Kapelle in seiner Stiftung vor-

vorwärts weist, ist doch noch sehr viel Rückstän- sah: <süsöllent ... besseren derselben pfruonde kelch,

diges und Archaisches, wie wir sahen, bei ihm messbuoch, altertuocher, messgewand . . . Wenn aber

hängen geblieben und zwar so viel, dass in der Zeit, dasselb chörli, der altar und andere dinge, die zuo

in die man gemeinhin die Malerei im Freiburger der gezierde gehörent, vollebraht werdent . . -*1 Was

Münster zu setzen pflegt, ein Künstler, der so her- wir hier urkundlich bestätigt finden, dürfen wir doch

vorragende Begabung fürs Formale besaß, nicht ohne allzu große Kühnheit auch für die St. Peter-und

mehr gut denkbar ist. Es darf denn auch gar nicht Paulskapelle des Langhauses annehmen. Der Schluss

übersehen werden, wenn man die Werke der beiden drängt sich um so mehr auf, als ein anderer späterer

Meister aneinander messen will, der Konstanzer doch Zeitpunkt für die Anbringung eines Altargemäldes

sehr stark die kleinlich zierliche Art der Miniatur- und für die Verewigung des Donators darauf nicht

kunst verrät, während der Freiburger offenbar von gut denkbar ist. Höchstens könnte man noch an

Anfang an in einem größern und freieren Zweig der

Malerei vorgebildet war. ' Münsterblätter 4, 39.

Freiburger Münsterblätter VII, 1/2. 3

Führen uns die bis jetzt ins Auge gefassten Eigen-

heiten des Gemäldes in der St. Peter- und Paulskapelle

ganz allgemein ins 14. Jahrhundert und an den Ober-

rhein, so kann auch die Stilkritik uns nicht weiter-

bringen. In einer Zeit, wo die Kunst ganz handwerks-

mäßig betrieben wurde, die Tradition sich infolge-

dessen viel länger erhielt, lässt sich eine zeitliche

Ansetzung auf einen bestimmten Zeitpunkt gar nicht

durchführen. Nun haben wir allerdings an dem Kon-

stanzer Bild einen sichern, chronologisch genau fest-

gelegten Stilmesser. Da das Freiburger Bild erheb-

liche Fortschritte in der Richtung nach Aufgabe des

kleinlichen gotischen Formenideals und der äußer-

lich mechanischen Ausdrucksmittel aufweist, so könnte

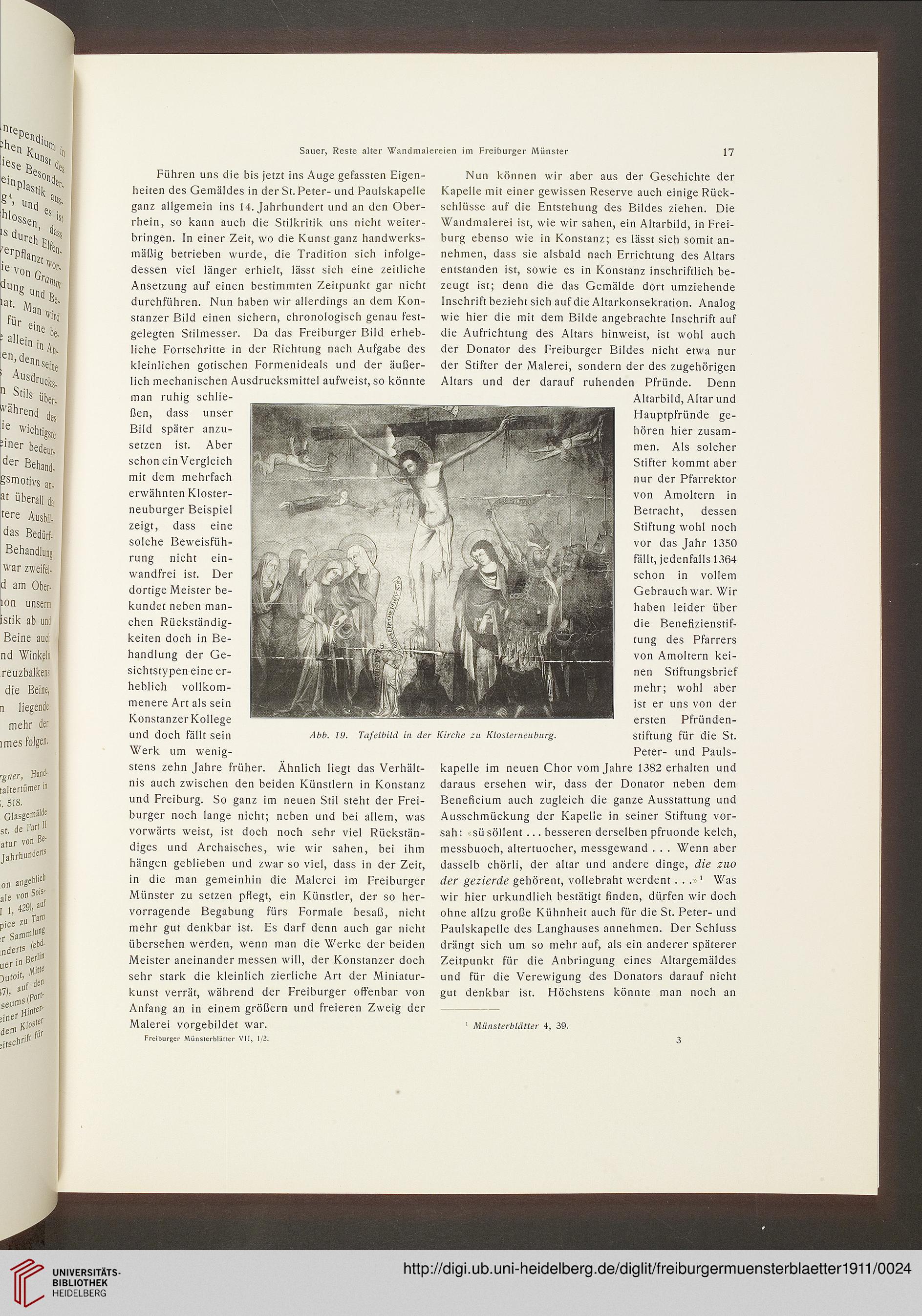

man ruhig schlie-

ßen, dass unser

Bild später anzu-

setzen ist. Aber

schon ein Vergleich

mit dem mehrfach

erwähnten Kloster-

neuburger Beispiel

zeigt, dass eine

solche Beweisfüh-

rung nicht ein-

wandfrei ist. Der

dortige Meister be-

kundet neben man-

chen Rückständig-

keiten doch in Be-

handlung der Ge-

sichtstypen eine er-

heblich vollkom-

menere Art als sein

Konstanzer Kollege

und doch fällt sein

Werk um wenig-

Abb. 19. Tafelbild in der Kirche zu Klosterneuburg.

ün$t

Hi

■eso

%.

ei"PlaStik

ist

nie-

'°ssen

15 d^h'E>

ievon>r-

VS

:aIlei«int:

AusdrUcks.

n Sti^ über,

ehrend des

16 ^richtigste

;iner bedeu,.

der ßehand-

gs™otiys an.

at überall da

tere Ausbil-

das Bediirf-

Behandlung

war Zweifel-

d am Ober- I

ion unserm I

istik ab um |

Beine auc |

nd Winkel« |

reuzbalkens |

die Beine, I

n liegende |

mehr der

ìmesi

Sauer, Reste alter Wandmalereien im Freiburger Münster

17

-gner, Hand-

taltertümer in

;. 518.

Glasgemälde

st.de l'a«"

atur von Be-

Jahrhunderts

on ange*6

ale von S»'5'

, « 429), w

ice ZU i»

Pr S.*«""?

seunislr

„er Hi»tef

der« K f5f

.itSchr<ft

Nun können wir aber aus der Geschichte der

Kapelle mit einer gewissen Reserve auch einige Rück-

schlüsse auf die Entstehung des Bildes ziehen. Die

Wandmalerei ist, wie wir sahen, ein Altarbild, in Frei-

burg ebenso wie in Konstanz; es lässt sich somit an-

nehmen, dass sie alsbald nach Errichtung des Altars

entstanden ist, sowie es in Konstanz inschriftlich be-

zeugt ist; denn die das Gemälde dort umziehende

Inschrift bezieht sich auf die Altarkonsekration. Analog

wie hier die mit dem Bilde angebrachte Inschrift auf

die Aufrichtung des Altars hinweist, ist wohl auch

der Donator des Freiburger Bildes nicht etwa nur

der Stifter der Malerei, sondern der des zugehörigen

Altars und der darauf ruhenden Pfründe. Denn

Altarbild, Altar und

Hauptpfründe ge-

hören hier zusam-

men. Als solcher

Stifter kommt aber

nur der Pfarrektor

von Amoltern in

Betracht, dessen

Stiftung wohl noch

vor das Jahr 1350

fällt, jedenfalls 1364

schon in vollem

Gebrauch war. Wir

haben leider über

die Benefizienstif-

tung des Pfarrers

von Amoltern kei-

nen Stiftungsbrief

mehr; wohl aber

ist er uns von der

ersten Pfründen-

stiftung für die St.

Peter- und Pauls-

stens zehn Jahre früher. Ähnlich liegt das Verhält- kapelle im neuen Chor vom Jahre 1382 erhalten und

nis auch zwischen den beiden Künstlern in Konstanz daraus ersehen wir, dass der Donator neben dem

und Freiburg. So ganz im neuen Stil steht der Frei- Beneficium auch zugleich die ganze Ausstattung und

burger noch lange nicht; neben und bei allem, was Ausschmückung der Kapelle in seiner Stiftung vor-

vorwärts weist, ist doch noch sehr viel Rückstän- sah: <süsöllent ... besseren derselben pfruonde kelch,

diges und Archaisches, wie wir sahen, bei ihm messbuoch, altertuocher, messgewand . . . Wenn aber

hängen geblieben und zwar so viel, dass in der Zeit, dasselb chörli, der altar und andere dinge, die zuo

in die man gemeinhin die Malerei im Freiburger der gezierde gehörent, vollebraht werdent . . -*1 Was

Münster zu setzen pflegt, ein Künstler, der so her- wir hier urkundlich bestätigt finden, dürfen wir doch

vorragende Begabung fürs Formale besaß, nicht ohne allzu große Kühnheit auch für die St. Peter-und

mehr gut denkbar ist. Es darf denn auch gar nicht Paulskapelle des Langhauses annehmen. Der Schluss

übersehen werden, wenn man die Werke der beiden drängt sich um so mehr auf, als ein anderer späterer

Meister aneinander messen will, der Konstanzer doch Zeitpunkt für die Anbringung eines Altargemäldes

sehr stark die kleinlich zierliche Art der Miniatur- und für die Verewigung des Donators darauf nicht

kunst verrät, während der Freiburger offenbar von gut denkbar ist. Höchstens könnte man noch an

Anfang an in einem größern und freieren Zweig der

Malerei vorgebildet war. ' Münsterblätter 4, 39.

Freiburger Münsterblätter VII, 1/2. 3

Führen uns die bis jetzt ins Auge gefassten Eigen-

heiten des Gemäldes in der St. Peter- und Paulskapelle

ganz allgemein ins 14. Jahrhundert und an den Ober-

rhein, so kann auch die Stilkritik uns nicht weiter-

bringen. In einer Zeit, wo die Kunst ganz handwerks-

mäßig betrieben wurde, die Tradition sich infolge-

dessen viel länger erhielt, lässt sich eine zeitliche

Ansetzung auf einen bestimmten Zeitpunkt gar nicht

durchführen. Nun haben wir allerdings an dem Kon-

stanzer Bild einen sichern, chronologisch genau fest-

gelegten Stilmesser. Da das Freiburger Bild erheb-

liche Fortschritte in der Richtung nach Aufgabe des

kleinlichen gotischen Formenideals und der äußer-

lich mechanischen Ausdrucksmittel aufweist, so könnte

man ruhig schlie-

ßen, dass unser

Bild später anzu-

setzen ist. Aber

schon ein Vergleich

mit dem mehrfach

erwähnten Kloster-

neuburger Beispiel

zeigt, dass eine

solche Beweisfüh-

rung nicht ein-

wandfrei ist. Der

dortige Meister be-

kundet neben man-

chen Rückständig-

keiten doch in Be-

handlung der Ge-

sichtstypen eine er-

heblich vollkom-

menere Art als sein

Konstanzer Kollege

und doch fällt sein

Werk um wenig-

Abb. 19. Tafelbild in der Kirche zu Klosterneuburg.