Riegel, Die Locherer-Kapelle im Freiburger Münster und der Meister ihres Altars

21

erkennen wollte', löste sich merkwürdigerweise sogar Ausführung an jenen heranreichte. Wohin er es ge-

noch vor der schwarzen Farbe des eigentlichen H. L. liefert, wie es ausgesehen, kann heute auch nicht an-

Wir hatten es hier wohl mit Arabesken zu tun, die deutungsweise erraten werden, da nur noch die beiden

Glänz seinen Buchstaben anhängte und die im Laufe seitlichen Schrein- oder Baldachinfiguren, Johannes

der Zeit zum Teil abgebröckelt waren. Das Ergebnis Baptista und Johannes der Evangelist erhalten

war bei beiden Täfelchen das gleiche. Nirgends sind. Im Jahre 1912 wurden sie bei der Versteige-

die Spur einer früheren Signierung, nirgends rung der Sammlung Hardenberg in Berlin für das

die Kennzeichen einer früheren Fassung. Germanische Museum in Nürnberg erworben5. Schon

Mit diesenFeststellungen dürfte

die von Grieshaber erfundene

Sage vom Meister H. L. end-

gültig erledigt sein. Nie (vor

dem Jahre 1838) hat am Brei-

sacher Hochaltar ein H. L. ge-

standen, so wenig wie eine

Jahreszahl. Vordem hatte nie-

mand das Monogramm gesehen.

Der sonst zuverlässige Kolb'2 weiß

nichts von ihm; auch die Brei-

sacher mündliche und schriftliche

Tradition setzt erst mit Grieshaber

ein. Bis auf Demmler hat keiner

der Forscher sich näher das H. L.

angesehen und noch weniger einer

sich die Mühe gemacht, der Sache

einmal auf den Grund zu gehen3.

Der genaue Augenschein lehrt,

und das hat Münzel aus stilkriti-

schen Gründen heraus erwiesen,

dass der Meister des Anna-Altars

auch den Breisacher Altar geschaf-

fen haben muss. Vorher war schon

allgemein die überaus große Ähn-

lichkeit, um nicht zu sagen, völlige

Gleichheit in der technischen Aus-

führung und künstlerischen Auf-

fassung aufgefallen. Da nun aber

Sixt von Staufen sowohl den Lo-

cherer wie den Anna-Altar ge-

liefert hat, ist er auch als Schöp-

fer des Breisacher Altar-

werKes anzusprechen.

Nachdem der Künstler den hie-

sigen Altar vollendet hatte, erhielt

er den Auftrag für ein Altarwerk,

das zwar nicht in seinen Maßen ', wohl aber in seiner

1 Warum Demmler nicht das rechtsseitige Täfelchen ab-

zeichnete, ist mir nicht recht verständlieh. Wenn er schon das

Monogramm abbildete, hätte er eigentlich doch das mit den

zahlreicheren Arabesken bringen müssen.

2Historisch-statistisch-topographisches Lexikon von Baden 1

(Karlsruhe 1813), S. 51.

:! An dieser Stelle sage ich auch den Herren Stadtpfarrer

Prof. Dr. Trenkle und Architekt Bernhard Müller für ihre freund-

liche Mühewaltung bei den Untersuchungen meinen Dank.

' Die Statuen sind 30 cm niedriger als die dortigen.

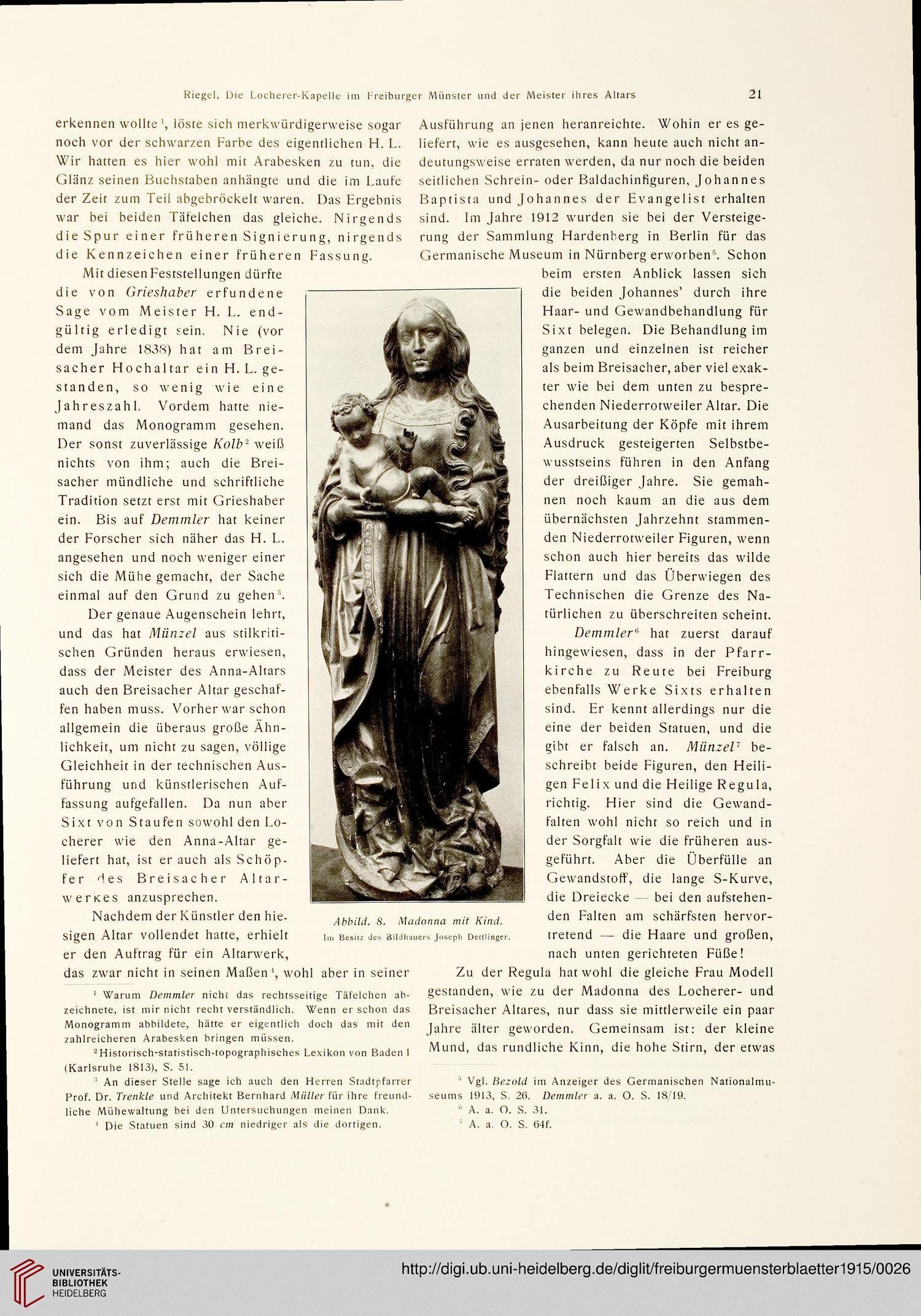

Abbild. 8. Madonna mit Kind.

Im Besitz des Bildhauers Joseph Deitlinger,

beim ersten Anblick lassen sich

die beiden Johannes' durch ihre

Haar- und Gewandbehandlung für

Sixt belegen. Die Behandlung im

ganzen und einzelnen ist reicher

als beim Breisacher, aber viel exak-

ter wie bei dem unten zu bespre-

chenden Niederrotweiler Altar. Die

Ausarbeitung der Köpfe mit ihrem

Ausdruck gesteigerten Selbstbe-

wusstseins führen in den Anfang

der dreißiger Jahre. Sie gemah-

nen noch kaum an die aus dem

übernächsten Jahrzehnt stammen-

den Niederrotweiler Figuren, wenn

schon auch hier bereits das wilde

Flattern und das Überwiegen des

Technischen die Grenze des Na-

türlichen zu überschreiten scheint.

Demmler'' hat zuerst darauf

hingewiesen, dass in der Pfarr-

kirche zu Reute bei Freiburg

ebenfalls Werke Sixts erhalten

sind. Er kennt allerdings nur die

eine der beiden Statuen, und die

gibt er falsch an. Münzel7 be-

schreibt beide Figuren, den Heili-

gen Felix und die Heilige Regula,

richtig. Hier sind die Gewand-

falten wohl nicht so reich und in

der Sorgfalt wie die früheren aus-

geführt. Aber die Überfülle an

Gewandstoff, die lange S-Kurve,

die Dreiecke — bei den aufstehen-

den Falten am schärfsten hervor-

tretend — die Haare und großen,

nach unten gerichteten Füße!

Zu der Regula hat wohl die gleiche Frau Modell

gestanden, wie zu der Madonna des Locherer- und

Breisacher Altares, nur dass sie mittlerweile ein paar

Jahre älter geworden. Gemeinsam ist: der kleine

Mund, das rundliche Kinn, die hohe Stirn, der etwas

' Vgl. Bezold im Anzeiger des Germanischen Nationalmu-

seums 1913, S, 26. Demmler a. a. O. S. 1819.

" A. a. O. S. 31.

; A. a. O. S. 64f.

21

erkennen wollte', löste sich merkwürdigerweise sogar Ausführung an jenen heranreichte. Wohin er es ge-

noch vor der schwarzen Farbe des eigentlichen H. L. liefert, wie es ausgesehen, kann heute auch nicht an-

Wir hatten es hier wohl mit Arabesken zu tun, die deutungsweise erraten werden, da nur noch die beiden

Glänz seinen Buchstaben anhängte und die im Laufe seitlichen Schrein- oder Baldachinfiguren, Johannes

der Zeit zum Teil abgebröckelt waren. Das Ergebnis Baptista und Johannes der Evangelist erhalten

war bei beiden Täfelchen das gleiche. Nirgends sind. Im Jahre 1912 wurden sie bei der Versteige-

die Spur einer früheren Signierung, nirgends rung der Sammlung Hardenberg in Berlin für das

die Kennzeichen einer früheren Fassung. Germanische Museum in Nürnberg erworben5. Schon

Mit diesenFeststellungen dürfte

die von Grieshaber erfundene

Sage vom Meister H. L. end-

gültig erledigt sein. Nie (vor

dem Jahre 1838) hat am Brei-

sacher Hochaltar ein H. L. ge-

standen, so wenig wie eine

Jahreszahl. Vordem hatte nie-

mand das Monogramm gesehen.

Der sonst zuverlässige Kolb'2 weiß

nichts von ihm; auch die Brei-

sacher mündliche und schriftliche

Tradition setzt erst mit Grieshaber

ein. Bis auf Demmler hat keiner

der Forscher sich näher das H. L.

angesehen und noch weniger einer

sich die Mühe gemacht, der Sache

einmal auf den Grund zu gehen3.

Der genaue Augenschein lehrt,

und das hat Münzel aus stilkriti-

schen Gründen heraus erwiesen,

dass der Meister des Anna-Altars

auch den Breisacher Altar geschaf-

fen haben muss. Vorher war schon

allgemein die überaus große Ähn-

lichkeit, um nicht zu sagen, völlige

Gleichheit in der technischen Aus-

führung und künstlerischen Auf-

fassung aufgefallen. Da nun aber

Sixt von Staufen sowohl den Lo-

cherer wie den Anna-Altar ge-

liefert hat, ist er auch als Schöp-

fer des Breisacher Altar-

werKes anzusprechen.

Nachdem der Künstler den hie-

sigen Altar vollendet hatte, erhielt

er den Auftrag für ein Altarwerk,

das zwar nicht in seinen Maßen ', wohl aber in seiner

1 Warum Demmler nicht das rechtsseitige Täfelchen ab-

zeichnete, ist mir nicht recht verständlieh. Wenn er schon das

Monogramm abbildete, hätte er eigentlich doch das mit den

zahlreicheren Arabesken bringen müssen.

2Historisch-statistisch-topographisches Lexikon von Baden 1

(Karlsruhe 1813), S. 51.

:! An dieser Stelle sage ich auch den Herren Stadtpfarrer

Prof. Dr. Trenkle und Architekt Bernhard Müller für ihre freund-

liche Mühewaltung bei den Untersuchungen meinen Dank.

' Die Statuen sind 30 cm niedriger als die dortigen.

Abbild. 8. Madonna mit Kind.

Im Besitz des Bildhauers Joseph Deitlinger,

beim ersten Anblick lassen sich

die beiden Johannes' durch ihre

Haar- und Gewandbehandlung für

Sixt belegen. Die Behandlung im

ganzen und einzelnen ist reicher

als beim Breisacher, aber viel exak-

ter wie bei dem unten zu bespre-

chenden Niederrotweiler Altar. Die

Ausarbeitung der Köpfe mit ihrem

Ausdruck gesteigerten Selbstbe-

wusstseins führen in den Anfang

der dreißiger Jahre. Sie gemah-

nen noch kaum an die aus dem

übernächsten Jahrzehnt stammen-

den Niederrotweiler Figuren, wenn

schon auch hier bereits das wilde

Flattern und das Überwiegen des

Technischen die Grenze des Na-

türlichen zu überschreiten scheint.

Demmler'' hat zuerst darauf

hingewiesen, dass in der Pfarr-

kirche zu Reute bei Freiburg

ebenfalls Werke Sixts erhalten

sind. Er kennt allerdings nur die

eine der beiden Statuen, und die

gibt er falsch an. Münzel7 be-

schreibt beide Figuren, den Heili-

gen Felix und die Heilige Regula,

richtig. Hier sind die Gewand-

falten wohl nicht so reich und in

der Sorgfalt wie die früheren aus-

geführt. Aber die Überfülle an

Gewandstoff, die lange S-Kurve,

die Dreiecke — bei den aufstehen-

den Falten am schärfsten hervor-

tretend — die Haare und großen,

nach unten gerichteten Füße!

Zu der Regula hat wohl die gleiche Frau Modell

gestanden, wie zu der Madonna des Locherer- und

Breisacher Altares, nur dass sie mittlerweile ein paar

Jahre älter geworden. Gemeinsam ist: der kleine

Mund, das rundliche Kinn, die hohe Stirn, der etwas

' Vgl. Bezold im Anzeiger des Germanischen Nationalmu-

seums 1913, S, 26. Demmler a. a. O. S. 1819.

" A. a. O. S. 31.

; A. a. O. S. 64f.