i77

ihrer Zugehörigkeit zu dem Prometheus und Herakles nicht abschwächen, mit denen sie außer

aller sonstigen Übereinstimmung den gleichartigen Erhaltungszustand teilt. Dagegen ist der an

sich unbeweisbare Einwand Furtwänglers, daß die Figur nicht einen Berggott, sondern einen

Flußgott darstelle, ganz hinfällig: der Künstler konnte den Kaukasos gar nicht deutlicher als

dadurch, daß er ihn auf Felsen gelagert bildete, kennzeichnen'. Auch diele Figur war frei auf-

gestellt, vermutlich noch etwas mehr als der Herakles in den Vordergrund geschoben. Daraus

erklärt sich, daß auch Sie, wie sich aus der verschiedenartigen Behandlung der felsigen Basis

ergibt, sich dem Beschauer in der Rückenansicht zeigte: als teilnehmend an dem Vorgange mußte

sie den handelnden Personen zugewendet sein. Aus der Bewegung des Halses mit dem hervor-

tretenden linken Kopfnicker geht hervor, daß der Kopf nach rechts hingekehrt war, also dem

Herakles entgegen. Die Teilnahme wird durch die Geste des rechten Armes noch lebhafter

gemacht worden sein. Bei dem Anblick des herannahenden Helden hat sich die Gestalt aus

der bequemen Lage etwas aufgerichtet, in der sie auf den linken Arm gelehnt und langhin-

asVäv 3 w* eCav o -rv£i<:?3y

i68b

gestreckt mit übereinandergelegten Beinen auf dem Felsensitz lagerte, und erhebt die Rechte

wie in plötzlichem Erstaunen. Ein in breitem Faltengeschiebe hingezogenes Gewand bedeckt

den linken Arm und die Schulter und ist schräg vom Rücken her um den Unterkörper bis tief

über die Füße gelegt.

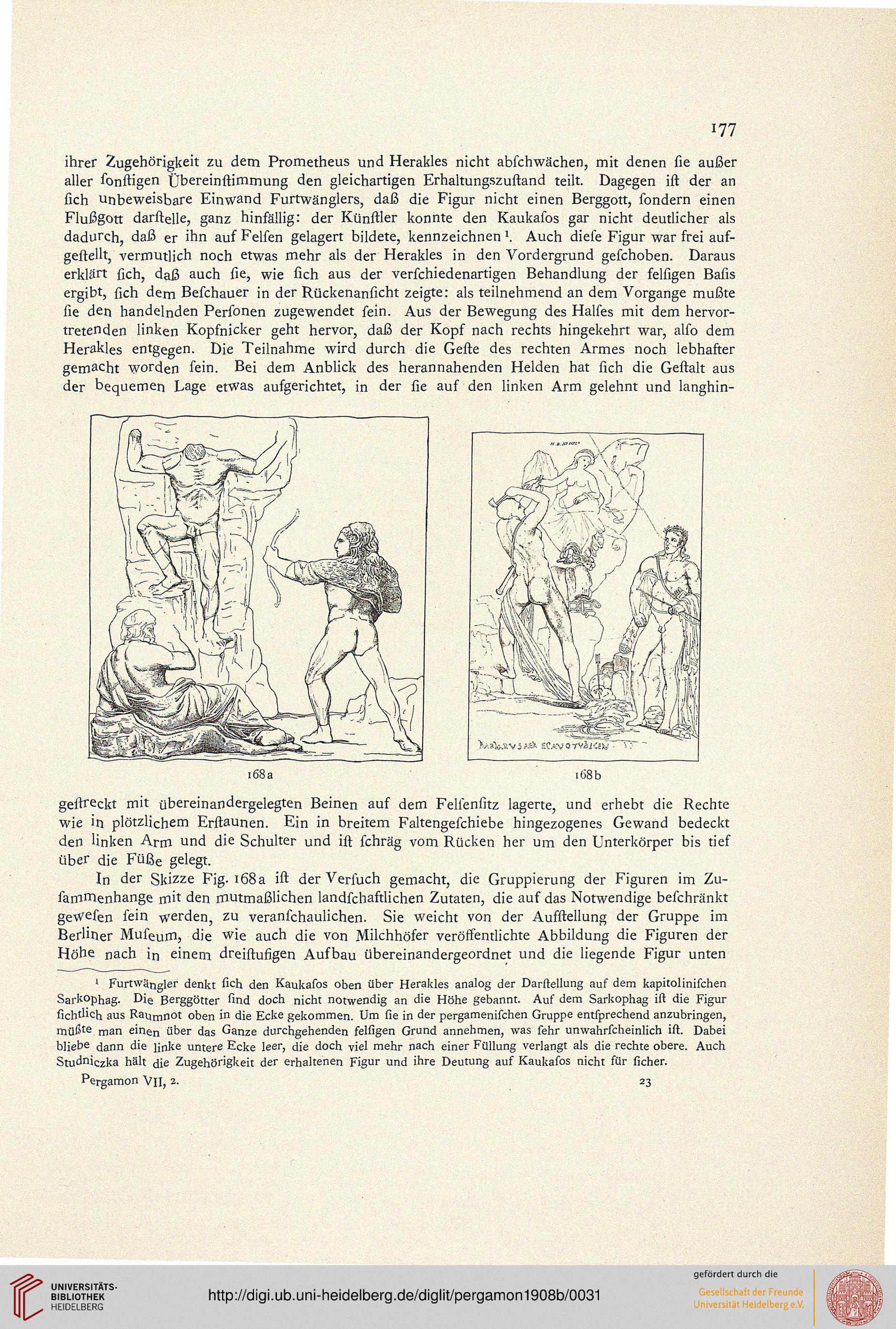

In der Skizze Fig. i68a ist der Versuch gemacht, die Gruppierung der Figuren im Zu-

sarrrmenhange mit den mutmaßlichen landschaftlichen Zutaten, die auf das Notwendige beschränkt

gewesen sein werden, zu veranschaulichen. Sie weicht von der Aufstellung der Gruppe im

Berliner Museum, die wie auch die von Milchhöfer veröffentlichte Abbildung die Figuren der

Höhe nach in einem dreistufigen Aufbau übereinandergeordnet und die liegende Figur unten

1 Furtwangler denkt sich den Kaukasos oben über Herakles analog der Darsteilung auf dem kapitolinischen

Sarkophag. Die Berggötter sind doch nicht notwendig an die Höhe gebannt. Auf dem Sarkophag ist die Figur

sichdich aus Raumnot oben in die Ecke gekommen. Um sie in der pergamenischen Gruppe entsprechend anzubringen,

müßte man einen aber das Ganze durchgehenden felsigen Grund annehmen, was sehr unwahrscheinlich ist. Dabei

bliebe dann die Unke untere Ecke leer, die doch viel mehr nach einer Füllung verlangt als die rechte obere. Auch

Studniczka hält die Zugehörigkeit der erhaltenen Figur und ihre Deutung auf Kaukasos nicht für Sicher.

Pergamon VlI, 2. 23

ihrer Zugehörigkeit zu dem Prometheus und Herakles nicht abschwächen, mit denen sie außer

aller sonstigen Übereinstimmung den gleichartigen Erhaltungszustand teilt. Dagegen ist der an

sich unbeweisbare Einwand Furtwänglers, daß die Figur nicht einen Berggott, sondern einen

Flußgott darstelle, ganz hinfällig: der Künstler konnte den Kaukasos gar nicht deutlicher als

dadurch, daß er ihn auf Felsen gelagert bildete, kennzeichnen'. Auch diele Figur war frei auf-

gestellt, vermutlich noch etwas mehr als der Herakles in den Vordergrund geschoben. Daraus

erklärt sich, daß auch Sie, wie sich aus der verschiedenartigen Behandlung der felsigen Basis

ergibt, sich dem Beschauer in der Rückenansicht zeigte: als teilnehmend an dem Vorgange mußte

sie den handelnden Personen zugewendet sein. Aus der Bewegung des Halses mit dem hervor-

tretenden linken Kopfnicker geht hervor, daß der Kopf nach rechts hingekehrt war, also dem

Herakles entgegen. Die Teilnahme wird durch die Geste des rechten Armes noch lebhafter

gemacht worden sein. Bei dem Anblick des herannahenden Helden hat sich die Gestalt aus

der bequemen Lage etwas aufgerichtet, in der sie auf den linken Arm gelehnt und langhin-

asVäv 3 w* eCav o -rv£i<:?3y

i68b

gestreckt mit übereinandergelegten Beinen auf dem Felsensitz lagerte, und erhebt die Rechte

wie in plötzlichem Erstaunen. Ein in breitem Faltengeschiebe hingezogenes Gewand bedeckt

den linken Arm und die Schulter und ist schräg vom Rücken her um den Unterkörper bis tief

über die Füße gelegt.

In der Skizze Fig. i68a ist der Versuch gemacht, die Gruppierung der Figuren im Zu-

sarrrmenhange mit den mutmaßlichen landschaftlichen Zutaten, die auf das Notwendige beschränkt

gewesen sein werden, zu veranschaulichen. Sie weicht von der Aufstellung der Gruppe im

Berliner Museum, die wie auch die von Milchhöfer veröffentlichte Abbildung die Figuren der

Höhe nach in einem dreistufigen Aufbau übereinandergeordnet und die liegende Figur unten

1 Furtwangler denkt sich den Kaukasos oben über Herakles analog der Darsteilung auf dem kapitolinischen

Sarkophag. Die Berggötter sind doch nicht notwendig an die Höhe gebannt. Auf dem Sarkophag ist die Figur

sichdich aus Raumnot oben in die Ecke gekommen. Um sie in der pergamenischen Gruppe entsprechend anzubringen,

müßte man einen aber das Ganze durchgehenden felsigen Grund annehmen, was sehr unwahrscheinlich ist. Dabei

bliebe dann die Unke untere Ecke leer, die doch viel mehr nach einer Füllung verlangt als die rechte obere. Auch

Studniczka hält die Zugehörigkeit der erhaltenen Figur und ihre Deutung auf Kaukasos nicht für Sicher.

Pergamon VlI, 2. 23