<>

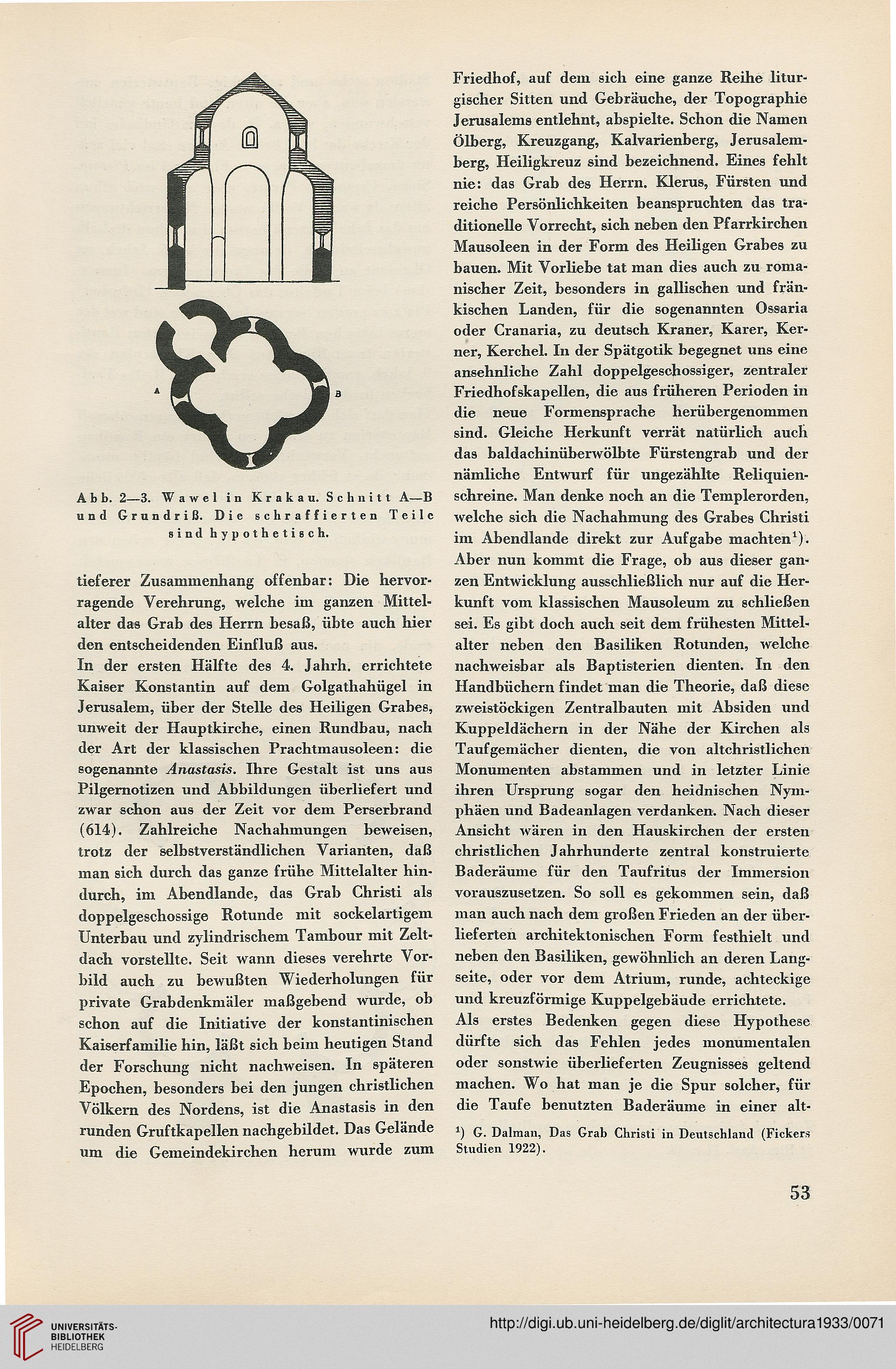

Abb. 2—3. Wawel in Krakau. Schnitt A—B

und Grundriß. Die schraffierten Teile

sind hypothetisch.

tieferer Zusammenhang offenbar: Die hervor-

ragende Verehrung, welche im ganzen Mittel-

alter das Grab des Herrn besaß, übte auch hier

den entscheidenden Einfluß aus.

In der ersten Hälfte des 4. Jahrh. errichtete

Kaiser Konstantin auf dem Golgathahügel in

Jerusalem, über der Stelle des Heiligen Grabes,

unweit der Hauptkirche, einen Rundbau, nach

der Art der klassischen Prachtmausoleen: die

sogenannte Anastasis. Ihre Gestalt ist uns aus

Pilgernotizen und Abbildungen überliefert und

zwar schon aus der Zeit vor dem Perserbrand

(614). Zahlreiche Nachahmungen beweisen,

trotz der selbstverständlichen Varianten, daß

man sich durch das ganze frühe Mittelalter hin-

durch, im Abendlande, das Grab Christi als

doppelgeschossige Rotunde mit sockelartigem

Unterbau und zylindrischem Tambour mit Zelt-

dach vorstellte. Seit wann dieses verehrte Vor-

bild auch zu bewußten Wiederholungen für

private Grabdenkmäler maßgebend wurde, ob

schon auf die Initiative der konstantinischen

Kaiserfamilie hin, läßt sich beim heutigen Stand

der Forschung nicht nachweisen. In späteren

Epochen, besonders bei den jungen christlichen

Völkern des Nordens, ist die Anastasis in den

runden Gruftkapellen nachgebildet. Das Gelände

um die Gemeindekirchen herum wurde zum

Friedhof, auf dem sich eine ganze Reihe litur-

gischer Sitten und Gebräuche, der Topographie

Jerusalems entlehnt, abspielte. Schon die Namen

Ölberg, Kreuzgang, Kalvarienberg, Jerusalem-

berg, Heiligkreuz sind bezeichnend. Eines fehlt

nie: das Grab des Herrn. Klerus, Fürsten und

reiche Persönlichkeiten beanspruchten das tra-

ditionelle Vorrecht, sich neben den Pfarrkirchen

Mausoleen in der Form des Heiligen Grabes zu

bauen. Mit Vorliebe tat man dies auch zu roma-

nischer Zeit, besonders in gallischen und frän-

kischen Landen, für die sogenannten Ossaria

oder Cranaria, zu deutsch Kraner, Karer, Ker-

ner, Kerchel. In der Spätgotik begegnet uns eine

ansehnliche Zahl doppelgeschossiger, zentraler

Friedhofskapellen, die aus früheren Perioden in

die neue Formensprache herübergenommen

sind. Gleiche Herkunft verrät natürlich auch

das baldachinüberwölbte Fürstengrab und der

nämliche Entwurf für ungezählte Reliquien-

schreine. Man denke noch an die Templerorden,

welche sich die Nachahmung des Grabes Christi

im Abendlande direkt zur Aufgabe machten1).

Aber nun kommt die Frage, ob aus dieser gan-

zen Entwicklung ausschließlich nur auf die Her-

kunft vom klassischen Mausoleum zu schließen

sei. Es gibt doch auch seit dem frühesten Mittel-

alter neben den Basiliken Rotunden, welche

nachweisbar als Baptisterien dienten. In den

Handbüchern findet man die Theorie, daß diese

zweistöckigen Zentralbauten mit Absiden und

Kuppeldächern in der Nähe der Kirchen als

Tauf gemacher dienten, die von altchristlichcn

Monumenten abstammen und in letzter Linie

ihren Ursprung sogar den heidnischen Nym-

phäen und Badeanlagen verdanken. Nach dieser

Ansicht wären in den Hauskirchen der ersten

christlichen Jahrhunderte zentral konstruierte

Baderäume für den Taufritus der Immersion

vorauszusetzen. So soll es gekommen sein, daß

man auch nach dem großen Frieden an der über-

lieferten architektonischen Form festhielt und

neben den Basiliken, gewöhnlich an deren Lang-

seite, oder vor dem Atrium, runde, achteckige

und kreuzförmige Kuppelgebäude errichtete.

Als erstes Bedenken gegen diese Hypothese

dürfte sich das Fehlen jedes monumentalen

oder sonstwie überlieferten Zeugnisses geltend

machen. Wo hat man je die Spur solcher, für

die Taufe benutzten Baderäume in einer alt-

*) G. Dalman, Das Grab Christi in Deutschland (Fickers

Studien 1922).

53

Abb. 2—3. Wawel in Krakau. Schnitt A—B

und Grundriß. Die schraffierten Teile

sind hypothetisch.

tieferer Zusammenhang offenbar: Die hervor-

ragende Verehrung, welche im ganzen Mittel-

alter das Grab des Herrn besaß, übte auch hier

den entscheidenden Einfluß aus.

In der ersten Hälfte des 4. Jahrh. errichtete

Kaiser Konstantin auf dem Golgathahügel in

Jerusalem, über der Stelle des Heiligen Grabes,

unweit der Hauptkirche, einen Rundbau, nach

der Art der klassischen Prachtmausoleen: die

sogenannte Anastasis. Ihre Gestalt ist uns aus

Pilgernotizen und Abbildungen überliefert und

zwar schon aus der Zeit vor dem Perserbrand

(614). Zahlreiche Nachahmungen beweisen,

trotz der selbstverständlichen Varianten, daß

man sich durch das ganze frühe Mittelalter hin-

durch, im Abendlande, das Grab Christi als

doppelgeschossige Rotunde mit sockelartigem

Unterbau und zylindrischem Tambour mit Zelt-

dach vorstellte. Seit wann dieses verehrte Vor-

bild auch zu bewußten Wiederholungen für

private Grabdenkmäler maßgebend wurde, ob

schon auf die Initiative der konstantinischen

Kaiserfamilie hin, läßt sich beim heutigen Stand

der Forschung nicht nachweisen. In späteren

Epochen, besonders bei den jungen christlichen

Völkern des Nordens, ist die Anastasis in den

runden Gruftkapellen nachgebildet. Das Gelände

um die Gemeindekirchen herum wurde zum

Friedhof, auf dem sich eine ganze Reihe litur-

gischer Sitten und Gebräuche, der Topographie

Jerusalems entlehnt, abspielte. Schon die Namen

Ölberg, Kreuzgang, Kalvarienberg, Jerusalem-

berg, Heiligkreuz sind bezeichnend. Eines fehlt

nie: das Grab des Herrn. Klerus, Fürsten und

reiche Persönlichkeiten beanspruchten das tra-

ditionelle Vorrecht, sich neben den Pfarrkirchen

Mausoleen in der Form des Heiligen Grabes zu

bauen. Mit Vorliebe tat man dies auch zu roma-

nischer Zeit, besonders in gallischen und frän-

kischen Landen, für die sogenannten Ossaria

oder Cranaria, zu deutsch Kraner, Karer, Ker-

ner, Kerchel. In der Spätgotik begegnet uns eine

ansehnliche Zahl doppelgeschossiger, zentraler

Friedhofskapellen, die aus früheren Perioden in

die neue Formensprache herübergenommen

sind. Gleiche Herkunft verrät natürlich auch

das baldachinüberwölbte Fürstengrab und der

nämliche Entwurf für ungezählte Reliquien-

schreine. Man denke noch an die Templerorden,

welche sich die Nachahmung des Grabes Christi

im Abendlande direkt zur Aufgabe machten1).

Aber nun kommt die Frage, ob aus dieser gan-

zen Entwicklung ausschließlich nur auf die Her-

kunft vom klassischen Mausoleum zu schließen

sei. Es gibt doch auch seit dem frühesten Mittel-

alter neben den Basiliken Rotunden, welche

nachweisbar als Baptisterien dienten. In den

Handbüchern findet man die Theorie, daß diese

zweistöckigen Zentralbauten mit Absiden und

Kuppeldächern in der Nähe der Kirchen als

Tauf gemacher dienten, die von altchristlichcn

Monumenten abstammen und in letzter Linie

ihren Ursprung sogar den heidnischen Nym-

phäen und Badeanlagen verdanken. Nach dieser

Ansicht wären in den Hauskirchen der ersten

christlichen Jahrhunderte zentral konstruierte

Baderäume für den Taufritus der Immersion

vorauszusetzen. So soll es gekommen sein, daß

man auch nach dem großen Frieden an der über-

lieferten architektonischen Form festhielt und

neben den Basiliken, gewöhnlich an deren Lang-

seite, oder vor dem Atrium, runde, achteckige

und kreuzförmige Kuppelgebäude errichtete.

Als erstes Bedenken gegen diese Hypothese

dürfte sich das Fehlen jedes monumentalen

oder sonstwie überlieferten Zeugnisses geltend

machen. Wo hat man je die Spur solcher, für

die Taufe benutzten Baderäume in einer alt-

*) G. Dalman, Das Grab Christi in Deutschland (Fickers

Studien 1922).

53