b

Abb. 8

c

An Stelle der Lehmmauern, auf welche die Be-

wohner des Irak ihr Tonnendach bisweilen stel-

len, tritt bei anderen Völkern ein Pfostengerüst.

Besonders Vorratshäuser, aber auch Wohnhäu-

ser, erhöht man gern, um ihnen eine geschütz-

tere Lage zu geben. In der Hauptsache ist es

wohl der Wunsch, gegen die ungünstigen Ein-

flüsse der Bodenfeuchtigkeit geschützt zu sein,

der zum Pfahlbau führte1). H. Frobenius ent-

wickelt überhaupt das auf Pfählen stehende

Haus aus dem formal gleichen zu ebener Erde,

und meint, daß dies ein Vorgang sei, der sich

regelmäßig wiederholt. Es gibt Beispiele genug,

bei denen die gleiche Art Dachbildung ebenerdig

und auf Pfosten gesetzt erscheint, um darin,

wenn auch nicht ein Gesetz, so doch eine oft

wiederkehrende Tatsache zu sehen. Erklärt man

sich mit dieser Theorie einverstanden, so bedeu-

tet das umgekehrt, daß die indischen Häuser der

Reliefs und mit ihnen die Höhlenkirchen auf

einen Typ zurückzuführen wären, dessen Dach

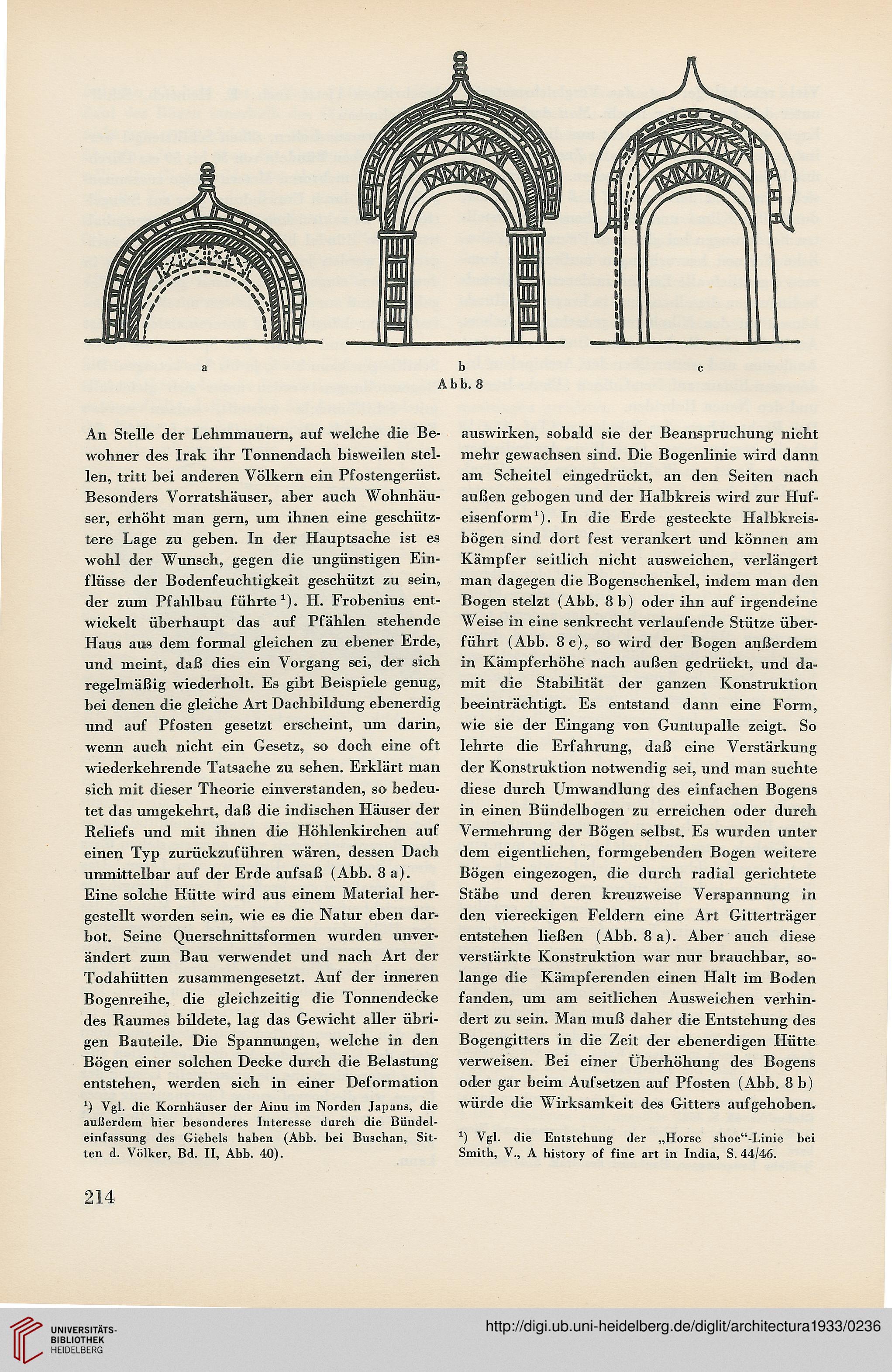

unmittelbar auf der Erde aufsaß (Abb. 8 a).

Eine solche Hütte wird aus einem Material her-

gestellt worden sein, wie es die Natur eben dar-

bot. Seine Querschnittsformen wurden unver-

ändert zum Bau verwendet und nach Art der

Todahütten zusammengesetzt. Auf der inneren

Bogenreihe, die gleichzeitig die Tonnendecke

des Raumes bildete, lag das Gewicht aller übri-

gen Bauteile. Die Spannungen, welche in den

Bögen einer solchen Decke durch die Belastung

entstehen, werden sich in einer Deformation

1) Vgl. die Kornhäuser der Ainu im Norden Japans, die

außerdem hier besonderes Interesse durch die Bündel-

einfassung des Giebels haben (Abb. bei Buschan, Sit-

ten d. Völker, Bd. II, Abb. 40).

auswirken, sobald sie der Beanspruchung nicht

mehr gewachsen sind. Die Bogenlinie wird dann

am Scheitel eingedrückt, an den Seiten nach

außen gebogen und der Halbkreis wird zur Huf-

eisenform1). In die Erde gesteckte Halbkreis-

bögen sind dort fest verankert und können am

Kämpfer seitlich nicht ausweichen, verlängert

man dagegen die Bogenschenkel, indem man den

Bogen stelzt (Abb. 8 b) oder ihn auf irgendeine

Weise in eine senkrecht verlaufende Stütze über-

führt (Abb. 8 c), so wird der Bogen außerdem

in Kämpferhöhe nach außen gedrückt, und da-

mit die Stabilität der ganzen Konstruktion

beeinträchtigt. Es entstand dann eine Form,

wie sie der Eingang von Guntupalle zeigt. So

lehrte die Erfahrung, daß eine Verstärkung

der Konstruktion notwendig sei, und man suchte

diese durch Umwandlung des einfachen Bogens

in einen Bündelbogen zu erreichen oder durch

Vermehrung der Bögen selbst. Es wurden unter

dem eigentlichen, formgebenden Bogen weitere

Bögen eingezogen, die durch radial gerichtete

Stäbe und deren kreuzweise Verspannung in

den viereckigen Feldern eine Art Gitterträger

entstehen ließen (Abb. 8 a). Aber auch diese

verstärkte Konstruktion war nur brauchbar, so-

lange die Kämpferenden einen Halt im Boden

fanden, um am seitlichen Ausweichen verhin-

dert zu sein. Man muß daher die Entstehung des

Bogengitters in die Zeit der ebenerdigen Hütte

verweisen. Bei einer Überhöhung des Bogens

oder gar beim Aufsetzen auf Pfosten (Abb. 8 b)

würde die Wirksamkeit des Gitters aufgehoben.

1) Vgl. die Entstehung der „Horse shoe"-Linie bei

Smith, V., A history of fine art in India, S. 44/46.

214

Abb. 8

c

An Stelle der Lehmmauern, auf welche die Be-

wohner des Irak ihr Tonnendach bisweilen stel-

len, tritt bei anderen Völkern ein Pfostengerüst.

Besonders Vorratshäuser, aber auch Wohnhäu-

ser, erhöht man gern, um ihnen eine geschütz-

tere Lage zu geben. In der Hauptsache ist es

wohl der Wunsch, gegen die ungünstigen Ein-

flüsse der Bodenfeuchtigkeit geschützt zu sein,

der zum Pfahlbau führte1). H. Frobenius ent-

wickelt überhaupt das auf Pfählen stehende

Haus aus dem formal gleichen zu ebener Erde,

und meint, daß dies ein Vorgang sei, der sich

regelmäßig wiederholt. Es gibt Beispiele genug,

bei denen die gleiche Art Dachbildung ebenerdig

und auf Pfosten gesetzt erscheint, um darin,

wenn auch nicht ein Gesetz, so doch eine oft

wiederkehrende Tatsache zu sehen. Erklärt man

sich mit dieser Theorie einverstanden, so bedeu-

tet das umgekehrt, daß die indischen Häuser der

Reliefs und mit ihnen die Höhlenkirchen auf

einen Typ zurückzuführen wären, dessen Dach

unmittelbar auf der Erde aufsaß (Abb. 8 a).

Eine solche Hütte wird aus einem Material her-

gestellt worden sein, wie es die Natur eben dar-

bot. Seine Querschnittsformen wurden unver-

ändert zum Bau verwendet und nach Art der

Todahütten zusammengesetzt. Auf der inneren

Bogenreihe, die gleichzeitig die Tonnendecke

des Raumes bildete, lag das Gewicht aller übri-

gen Bauteile. Die Spannungen, welche in den

Bögen einer solchen Decke durch die Belastung

entstehen, werden sich in einer Deformation

1) Vgl. die Kornhäuser der Ainu im Norden Japans, die

außerdem hier besonderes Interesse durch die Bündel-

einfassung des Giebels haben (Abb. bei Buschan, Sit-

ten d. Völker, Bd. II, Abb. 40).

auswirken, sobald sie der Beanspruchung nicht

mehr gewachsen sind. Die Bogenlinie wird dann

am Scheitel eingedrückt, an den Seiten nach

außen gebogen und der Halbkreis wird zur Huf-

eisenform1). In die Erde gesteckte Halbkreis-

bögen sind dort fest verankert und können am

Kämpfer seitlich nicht ausweichen, verlängert

man dagegen die Bogenschenkel, indem man den

Bogen stelzt (Abb. 8 b) oder ihn auf irgendeine

Weise in eine senkrecht verlaufende Stütze über-

führt (Abb. 8 c), so wird der Bogen außerdem

in Kämpferhöhe nach außen gedrückt, und da-

mit die Stabilität der ganzen Konstruktion

beeinträchtigt. Es entstand dann eine Form,

wie sie der Eingang von Guntupalle zeigt. So

lehrte die Erfahrung, daß eine Verstärkung

der Konstruktion notwendig sei, und man suchte

diese durch Umwandlung des einfachen Bogens

in einen Bündelbogen zu erreichen oder durch

Vermehrung der Bögen selbst. Es wurden unter

dem eigentlichen, formgebenden Bogen weitere

Bögen eingezogen, die durch radial gerichtete

Stäbe und deren kreuzweise Verspannung in

den viereckigen Feldern eine Art Gitterträger

entstehen ließen (Abb. 8 a). Aber auch diese

verstärkte Konstruktion war nur brauchbar, so-

lange die Kämpferenden einen Halt im Boden

fanden, um am seitlichen Ausweichen verhin-

dert zu sein. Man muß daher die Entstehung des

Bogengitters in die Zeit der ebenerdigen Hütte

verweisen. Bei einer Überhöhung des Bogens

oder gar beim Aufsetzen auf Pfosten (Abb. 8 b)

würde die Wirksamkeit des Gitters aufgehoben.

1) Vgl. die Entstehung der „Horse shoe"-Linie bei

Smith, V., A history of fine art in India, S. 44/46.

214