176

L’ART.

l’avènement de Guillaume III au trône d’Angleterre, seu-

lement leur indépendance et leur autorité au point de vue

politique étaient moindres que celles dont ils jouissaient

autrefois, et ils s’inquiétaient plus de leurs affaires person-

nelles que de celles de l’Etat ou de la Cité.

L’activité commerciale de la Hollande resta ce qu’elle

avait été précédemment, peut-être même devint plus

grande; mais sa vitalité intellectuelle diminua à cette

époque d’une façon assez sensible. Les créations poétiques

ou littéraires qui, si elles avaient été nombreuses, ne

s’étaient jamais distinguées par une notable supériorité, se

firent plus rares. Les critiques religieuses furent entravées

par la crainte de froisser l’orthodoxie de Guillaume III et

de ses adhérents, anciens ou nouveaux. Les recherches de

la science, les spéculations de la philosophie, quelle que

fût leur importance, ou plutôt en raison même de leur

importance, s’adressaient à un public fort restreint, et,

d’ailleurs, touchaient peu l’esprit de riches bourgeois assez

satisfaits de leur existence luxueuse et paisible, pour

dédaigner ou redouter ce qui ne contribuait pas directe-

ment à l’améliorer et pouvait la troubler.

L’espèce d’accalmie intellectuelle et morale, qui résulta

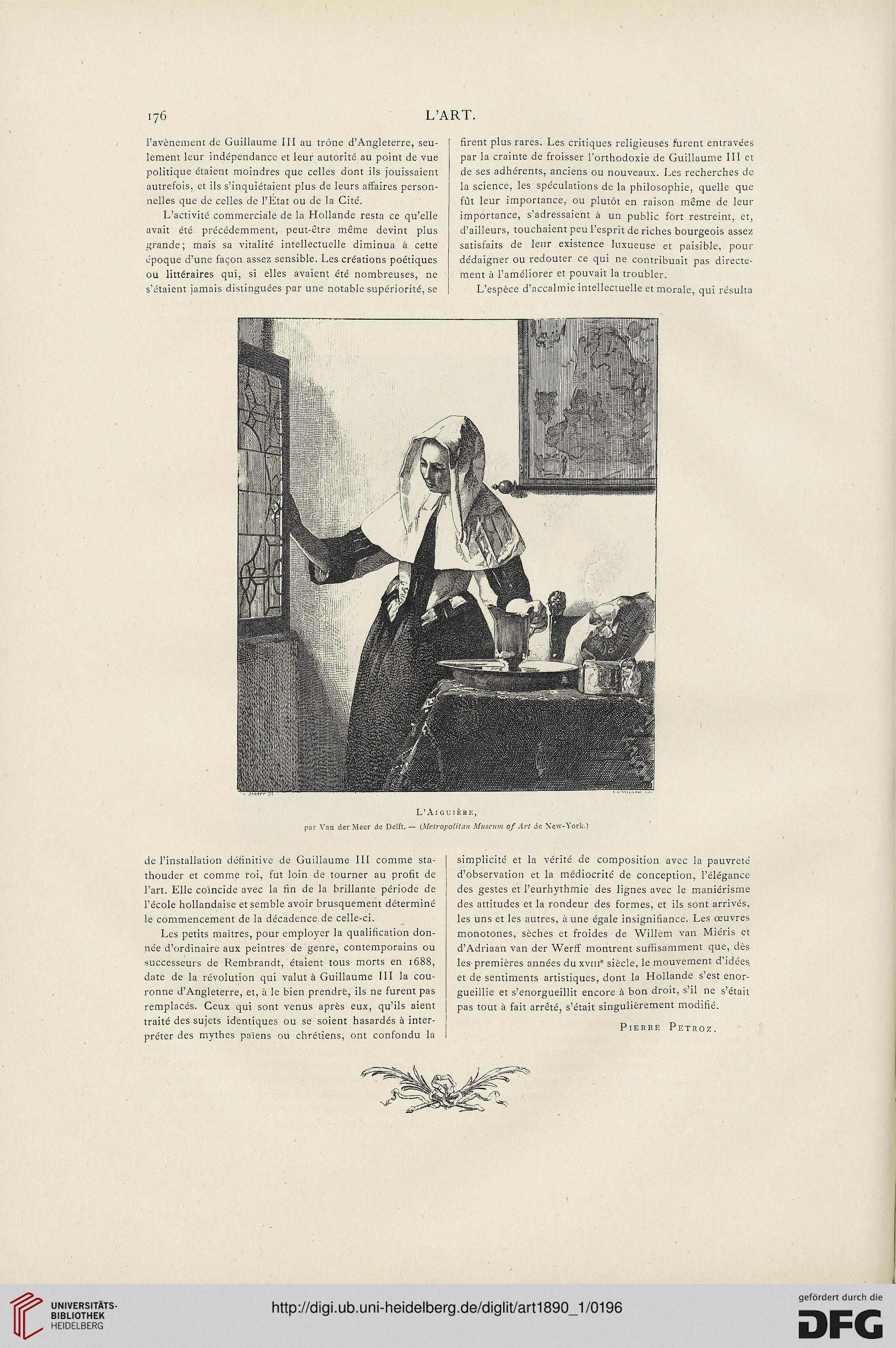

L’Aiguière,

par Van der Meer de Delft. — (Metropolitan Muséum of Art de New-York.)

de l’installation définitive de Guillaume III comme sta-

thouder et comme roi, fut loin de tourner au profit de

l’art. Elle coïncide avec la fin de la brillante période de

l’école hollandaise et semble avoir brusquement déterminé

le commencement de la décadence de celle-ci.

Les petits maîtres, pour employer la qualification don-

née d’ordinaire aux peintres de genre, contemporains ou

successeurs de Rembrandt, étaient tous morts en 1688,

date de la révolution qui valut à Guillaume III la cou-

ronne d’Angleterre, et, à le bien prendre, ils ne furent pas

remplacés. Ceux qui sont venus après eux, qu’ils aient

traité des sujets identiques ou se soient hasardés à inter-

préter des mythes païens ou chrétiens, ont confondu la

simplicité et la vérité de composition avec la pauvreté

d’observation et la médiocrité de conception, l’élégance

des gestes et l’eurhythmie des lignes avec le maniérisme

des attitudes et la rondeur des formes, et ils sont arrivés,

les uns et les autres, à une égale insignifiance. Les œuvres

monotones, sèches et froides de Willem van Miéris et

d’Adriaan van der Werif montrent suffisamment que, dès

les premières années du xvnie siècle, le mouvement d’idées

et de sentiments artistiques, dont la Hollande s’est enor-

gueillie et s’enorgueillit encore à bon droit, s'il ne s’était

pas tout à fait arrêté, s’était singulièrement modifié.

Pierre Petroz.

L’ART.

l’avènement de Guillaume III au trône d’Angleterre, seu-

lement leur indépendance et leur autorité au point de vue

politique étaient moindres que celles dont ils jouissaient

autrefois, et ils s’inquiétaient plus de leurs affaires person-

nelles que de celles de l’Etat ou de la Cité.

L’activité commerciale de la Hollande resta ce qu’elle

avait été précédemment, peut-être même devint plus

grande; mais sa vitalité intellectuelle diminua à cette

époque d’une façon assez sensible. Les créations poétiques

ou littéraires qui, si elles avaient été nombreuses, ne

s’étaient jamais distinguées par une notable supériorité, se

firent plus rares. Les critiques religieuses furent entravées

par la crainte de froisser l’orthodoxie de Guillaume III et

de ses adhérents, anciens ou nouveaux. Les recherches de

la science, les spéculations de la philosophie, quelle que

fût leur importance, ou plutôt en raison même de leur

importance, s’adressaient à un public fort restreint, et,

d’ailleurs, touchaient peu l’esprit de riches bourgeois assez

satisfaits de leur existence luxueuse et paisible, pour

dédaigner ou redouter ce qui ne contribuait pas directe-

ment à l’améliorer et pouvait la troubler.

L’espèce d’accalmie intellectuelle et morale, qui résulta

L’Aiguière,

par Van der Meer de Delft. — (Metropolitan Muséum of Art de New-York.)

de l’installation définitive de Guillaume III comme sta-

thouder et comme roi, fut loin de tourner au profit de

l’art. Elle coïncide avec la fin de la brillante période de

l’école hollandaise et semble avoir brusquement déterminé

le commencement de la décadence de celle-ci.

Les petits maîtres, pour employer la qualification don-

née d’ordinaire aux peintres de genre, contemporains ou

successeurs de Rembrandt, étaient tous morts en 1688,

date de la révolution qui valut à Guillaume III la cou-

ronne d’Angleterre, et, à le bien prendre, ils ne furent pas

remplacés. Ceux qui sont venus après eux, qu’ils aient

traité des sujets identiques ou se soient hasardés à inter-

préter des mythes païens ou chrétiens, ont confondu la

simplicité et la vérité de composition avec la pauvreté

d’observation et la médiocrité de conception, l’élégance

des gestes et l’eurhythmie des lignes avec le maniérisme

des attitudes et la rondeur des formes, et ils sont arrivés,

les uns et les autres, à une égale insignifiance. Les œuvres

monotones, sèches et froides de Willem van Miéris et

d’Adriaan van der Werif montrent suffisamment que, dès

les premières années du xvnie siècle, le mouvement d’idées

et de sentiments artistiques, dont la Hollande s’est enor-

gueillie et s’enorgueillit encore à bon droit, s'il ne s’était

pas tout à fait arrêté, s’était singulièrement modifié.

Pierre Petroz.