L'ART DÉCORATIF -(5ë^

qui paraît juste au premier abord, mais ne soutient

pas l'examen plus approfondi, conduisit aux

plus fâcheux errements. Ce soi-disant intérêt

nouveau de la charpente consistait à la compliquer

d'entretoises, de rinceaux, de membres inutiles

qui détruisaient le caractère synthétique sans

lequel il n'y a pas de bonne architecture ; ensuite,

à substituer d'une manière générale la courbe

à la ligne droite; bien plus, l'arc de cercle

simple à grand rayon étant une ligne trop connue

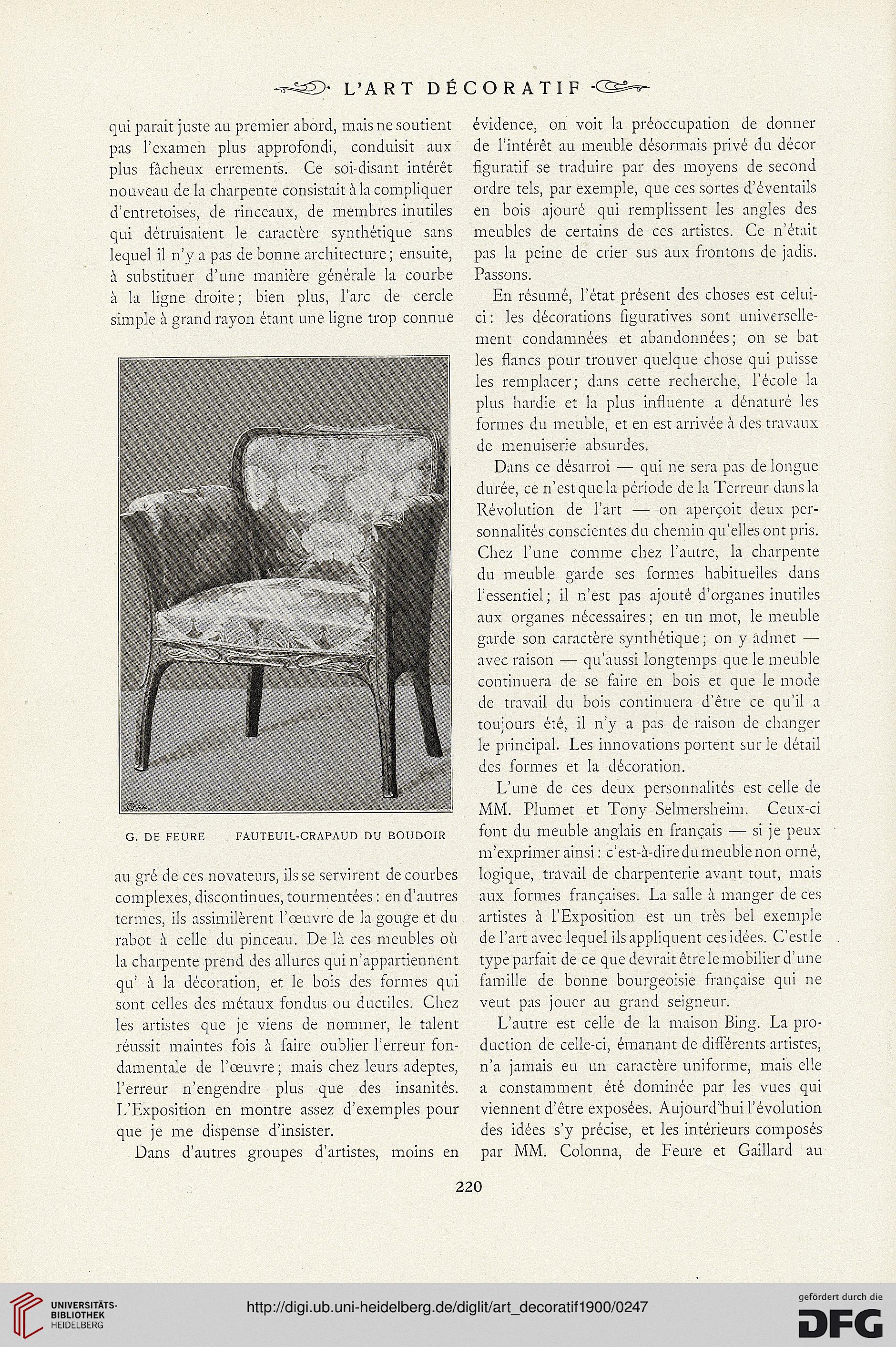

G. DE FEURE FAUTELUL-CRAPAUD DU BOUDOtR

au gré de ces novateurs, ils se servirent de courbes

complexes, discontinues, tourmentées : en d'autres

termes, ils assimilèrent l'œuvre de la gouge et du

rabot à celle du pinceau. De là ces meubles où

la charpente prend des allures qui n'appartiennent

qu' à la décoration, et le bois des formes qui

sont celles des métaux fondus ou ductiles. Chez

les artistes que je viens de nommer, le talent

réussit maintes fois à faire oublier l'erreur fon-

damentale de l'œuvre ; mais chez leurs adeptes,

l'erreur n'engendre plus que des insanités.

L'Exposition en montre assez d'exemples pour

que je me dispense d'insister.

Dans d'autres groupes d'artistes, moins en

évidence, on voit la préoccupation de donner

de l'intérêt au meuble désormais privé du décor

figuratif se traduire par des moyens de second

ordre tels, par exemple, que ces sortes d'éventails

en bois ajouré qui remplissent les angles des

meubles de certains de ces artistes. Ce n'était

pas la peine de crier sus aux frontons de jadis.

Passons.

En résumé, l'état présent des choses est celui-

ci: les décorations figuratives sont universelle-

ment condamnées et abandonnées; on se bat

les flancs pour trouver quelque chose qui puisse

les remplacer; dans cette recherche, l'école la

plus hardie et la plus influente a dénaturé les

formes du meuble, et en est arrivée à des travaux

de menuiserie absurdes.

Dans ce désarroi — qui ne sera pas de longue

durée, ce n'est que la période de la Terreur dans la

Révolution de l'art — on aperçoit deux per-

sonnalités conscientes du chemin qu'elles ont pris.

Chez l'une comme chez l'autre, la charpente

du meuble garde ses formes habituelles dans

l'essentiel ; il n'est pas ajouté d'organes inutiles

aux organes nécessaires; en un mot, le meuble

garde son caractère synthétique; on y admet —

avec raison — qu'aussi longtemps que le meuble

continuera de se faire en bois et que le mode

de travail du bois continuera d'être ce qu'il a

toujours été, il n'y a pas de raison de changer

le principal. Les innovations portent sur le détail

des formes et la décoration.

L'une de ces deux personnalités est celle de

MM. Plumet et Tony Selmersheim. Ceux-ci

font du meuble anglais en français — si je peux

m'exprimer ainsi : c'est-à-diredumeublenon orné,

logique, travail de charpenterie avant tout, mais

aux formes françaises. La salle à manger de ces

artistes à l'Exposition est un très bel exemple

de l'art avec lequel ils appliquent ces idées. C'est le

type parfait de ce que devrait être le mobilier d'une

famille de bonne bourgeoisie française qui ne

veut pas jouer au grand seigneur.

L'autre est celle de la maison Bing. La pro-

duction de celle-ci, émanant de différents artistes,

n'a jamais eu un caractère uniforme, mais elle

a constamment été dominée par les vues qui

viennent d'être exposées. Aujourd'hui l'évolution

des idées s'y précise, et les intérieurs composés

par MM. Colonna, de Feure et Gaillard au

220

qui paraît juste au premier abord, mais ne soutient

pas l'examen plus approfondi, conduisit aux

plus fâcheux errements. Ce soi-disant intérêt

nouveau de la charpente consistait à la compliquer

d'entretoises, de rinceaux, de membres inutiles

qui détruisaient le caractère synthétique sans

lequel il n'y a pas de bonne architecture ; ensuite,

à substituer d'une manière générale la courbe

à la ligne droite; bien plus, l'arc de cercle

simple à grand rayon étant une ligne trop connue

G. DE FEURE FAUTELUL-CRAPAUD DU BOUDOtR

au gré de ces novateurs, ils se servirent de courbes

complexes, discontinues, tourmentées : en d'autres

termes, ils assimilèrent l'œuvre de la gouge et du

rabot à celle du pinceau. De là ces meubles où

la charpente prend des allures qui n'appartiennent

qu' à la décoration, et le bois des formes qui

sont celles des métaux fondus ou ductiles. Chez

les artistes que je viens de nommer, le talent

réussit maintes fois à faire oublier l'erreur fon-

damentale de l'œuvre ; mais chez leurs adeptes,

l'erreur n'engendre plus que des insanités.

L'Exposition en montre assez d'exemples pour

que je me dispense d'insister.

Dans d'autres groupes d'artistes, moins en

évidence, on voit la préoccupation de donner

de l'intérêt au meuble désormais privé du décor

figuratif se traduire par des moyens de second

ordre tels, par exemple, que ces sortes d'éventails

en bois ajouré qui remplissent les angles des

meubles de certains de ces artistes. Ce n'était

pas la peine de crier sus aux frontons de jadis.

Passons.

En résumé, l'état présent des choses est celui-

ci: les décorations figuratives sont universelle-

ment condamnées et abandonnées; on se bat

les flancs pour trouver quelque chose qui puisse

les remplacer; dans cette recherche, l'école la

plus hardie et la plus influente a dénaturé les

formes du meuble, et en est arrivée à des travaux

de menuiserie absurdes.

Dans ce désarroi — qui ne sera pas de longue

durée, ce n'est que la période de la Terreur dans la

Révolution de l'art — on aperçoit deux per-

sonnalités conscientes du chemin qu'elles ont pris.

Chez l'une comme chez l'autre, la charpente

du meuble garde ses formes habituelles dans

l'essentiel ; il n'est pas ajouté d'organes inutiles

aux organes nécessaires; en un mot, le meuble

garde son caractère synthétique; on y admet —

avec raison — qu'aussi longtemps que le meuble

continuera de se faire en bois et que le mode

de travail du bois continuera d'être ce qu'il a

toujours été, il n'y a pas de raison de changer

le principal. Les innovations portent sur le détail

des formes et la décoration.

L'une de ces deux personnalités est celle de

MM. Plumet et Tony Selmersheim. Ceux-ci

font du meuble anglais en français — si je peux

m'exprimer ainsi : c'est-à-diredumeublenon orné,

logique, travail de charpenterie avant tout, mais

aux formes françaises. La salle à manger de ces

artistes à l'Exposition est un très bel exemple

de l'art avec lequel ils appliquent ces idées. C'est le

type parfait de ce que devrait être le mobilier d'une

famille de bonne bourgeoisie française qui ne

veut pas jouer au grand seigneur.

L'autre est celle de la maison Bing. La pro-

duction de celle-ci, émanant de différents artistes,

n'a jamais eu un caractère uniforme, mais elle

a constamment été dominée par les vues qui

viennent d'être exposées. Aujourd'hui l'évolution

des idées s'y précise, et les intérieurs composés

par MM. Colonna, de Feure et Gaillard au

220