L'ART POVR TOVS

ouvrages généraux sur les monogrammes ou par les mono-

graphies, ouvrages que tout le monde n'a pas sous la main,

et de constituer ainsi, à la longue, un répertoire commode

et tenu au courant, que nos abonnés pourront extraire et

classer selon leurs besoins.

Il nous a paru utile de commencer cette série par la

manufacture de Sèvres, en empruntant les matériaux de

cette liste aux savants travaux de MM. Baumgart, le très

distingué et très obligeant administrateur actuel de la ma-

nufacture, G. Vogt, directeur des travaux techniques, et

Edouard Garnier, ancien conservateur du musée céramique.

*

Pas n'est besoin d'accompagner ce catalogue d'un histo-

rique de la manufacture. Nous nous bornerons à donner, en

un bref mémento, quelques dates et quelques faits essentiels.

C'est par un édit d'août 1753 que Louis XV, à l'instigation

de Mme de Pompadour, fait de la manufacture une institu-

tion royale ; jusqu'alors, et depuis 1740, elle avait été entre

les mains de particuliers. Créée, en effet, au château de

Vincennes par les frères Dubois, ouvriers transfuges de la

manufacture de Chantilly, pour Orry de Fulvi, elle eut une

existence assez précaire jusqu'à la mort de celui-ci, en 1751.

On transféra alors les ateliers à Sèvres et la nouvelle société

d'exploitation, créée au capital de 800,000 livres, dont

200,000 souscrites par le roi, acquit de la favorite de vastes

terrains. Mais des constructions ruineuses et d'autres spécu-

lations mirent la société en péril ; dès 1759, elle fut obligée

de liquider. C'est alors que le roi racheta toutes les actions

et fit exploiter la manufacture pour son compte.

La Révolution laissa d'abord les manufactures à la charge

de la liste civile créée en 1791 pour Louis XVI. Lorsque la

royauté disparut, la Convention les protégea et les fit ren-

trer dans le domaine public. A la reconstitution de la liste

civile, en 1804, elles lui furent adjointes de nouveau et, sauf

pendant la durée de la République de 1848, il en fut ainsi

jusqu'en 1870. Depuis lors, les anciens ateliers, et Sèvres en

particulier, devinrent manufactures nationales et dépen-

dirent de l'administration des Beaux-Arts. Depuis 1876, la

manufacture de Sèvres est installée dans de nouveaux bâti-

ments, au parc de St-Cloud. On sait quels ont été, durant

longtemps, ses produits et quelle salutaire réformation a été

apportée depuis quelques années dans la conception et l'exé-

cution technique et artistique des pièces ; les diverses expo-

sitions auxquelles la manufacture a pris part en ces der-

nières années ont montré combien profonde avait été la

réorganisation, dont on est redevable à l'administration

actuelle et, en particulier, au directeur des travaux d'art,

M. Sandier. A l'exposition universelle de 1900, le triomphe

de Sèvres a été éclatant et mérité.... Mais restons fidèles à

notre programme et ne parlons pas du présent ; notre revue

sœur, la Décoration moderne, s'en chargera.

*

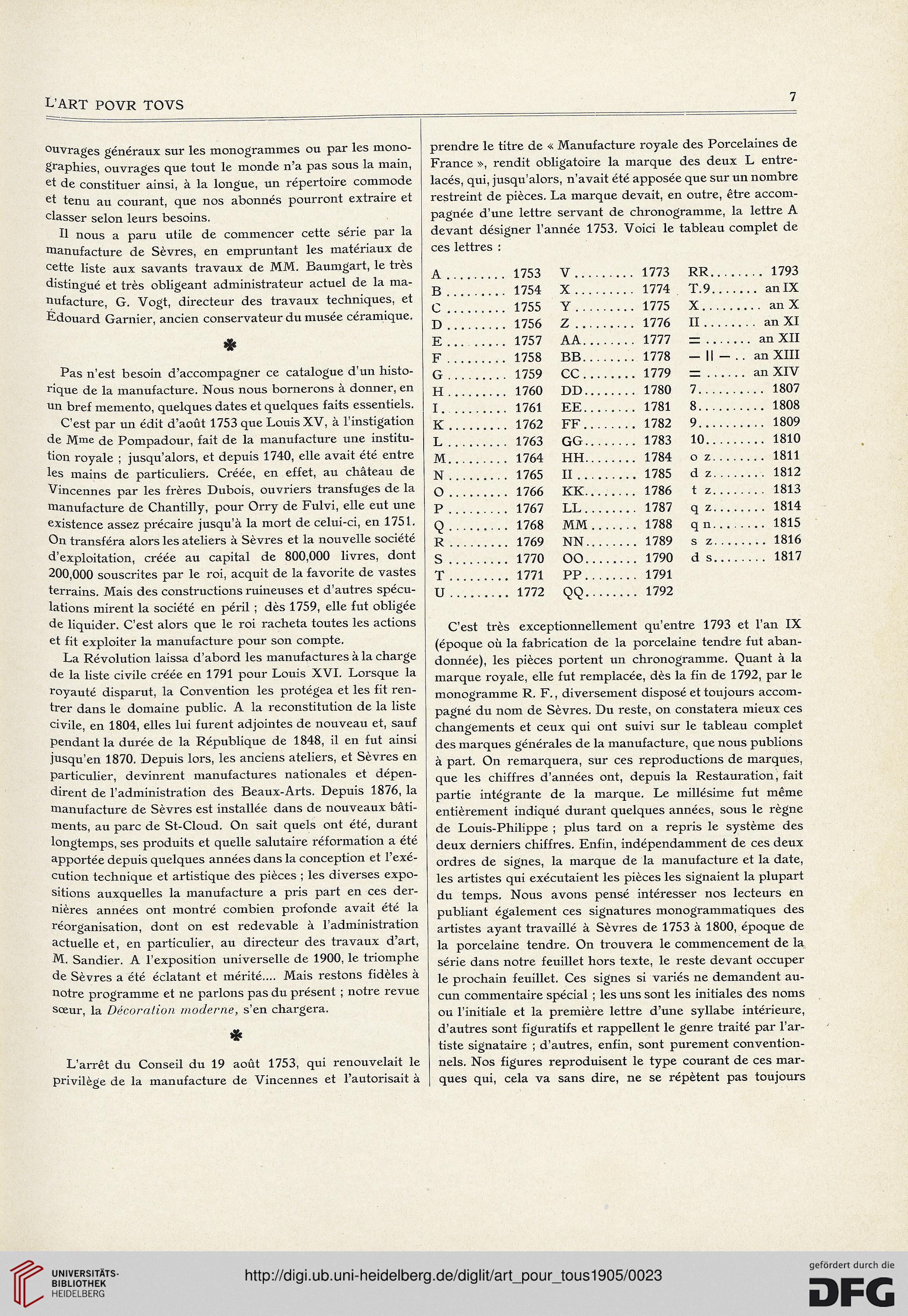

L'arrêt du Conseil du 19 août 1753, qui renouvelait le

privilège de la manufacture de Vincennes et l'autorisait à

7

prendre le titre de « Manufacture royale des Porcelaines de

France », rendit obligatoire la marque des deux L entre-

lacés, qui, jusqu'alors, n'avait été apposée que sur un nombre

restreint de pièces. La marque devait, en outre, être accom-

pagnée d'une lettre servant de chronogramme, la lettre A

devant désigner l'année 1753. Voici le tableau complet de

ces lettres :

A

1753

V......

1773

RR

1793

B

1754

X......

1774

T. 9

c

1755

Y......

1775

X......

D

1756

Z......

1776

II

E ..

1757

AA

1777

an XII

F

1758

BB

1778

- Il - .

. an XIII

G

1759

ce

1779

an XIV

H

1760

DD

1780

7......

1807

I

1761

EE

1781

8......

1808

K

1762

FF

1782

9......

1809

L

1763

GG

1783

10

1810

M

1764

HH

1784

1811

N

1765

II......

1785

d z

1812

o

1766

KK

1786

t z

1813

P

1767

LL

1787

1814

Q

1768

MM

1788

1815

R

1769

NN

1789

1816

S

1770

OO

1790

d s

1817

T

1771

PP

1791

U

1772

QQ.....

1792

C'est très exceptionnellement qu'entre 1793 et l'an IX

(époque où la fabrication de la porcelaine tendre fut aban-

donnée), les pièces portent un chronogramme. Quant à la

marque royale, elle fut remplacée, dès la fin de 1792, par le

monogramme R. F., diversement disposé et toujours accom-

pagné du nom de Sèvres. Du reste, on constatera mieux ces

changements et ceux qui ont suivi sur le tableau complet

des marques générales de la manufacture, que nous publions

à part. On remarquera, sur ces reproductions de marques,

que les chiffres d'années ont, depuis la Restauration, fait

partie intégrante de la marque. Le millésime fut même

entièrement indiqué durant quelques années, sous le règne

de Louis-Philippe ; plus tard on a repris le système des

deux derniers chiffres. Enfin, indépendamment de ces deux

ordres de signes, la marque de la manufacture et la date,

les artistes qui exécutaient les pièces les signaient la plupart

du temps. Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en

publiant également ces signatures monogrammatiques des

artistes ayant travaillé à Sèvres de 1753 à 1800, époque de

la porcelaine tendre. On trouvera le commencement de la

série dans notre feuillet hors texte, le reste devant occuper

le prochain feuillet. Ces signes si variés ne demandent au-

cun commentaire spécial ; les uns sont les initiales des noms

ou l'initiale et la première lettre d'une syllabe intérieure,

d'autres sont figuratifs et rappellent le genre traité par l'ar-

tiste signataire ; d'autres, enfin, sont purement convention-

nels. Nos figures reproduisent le type courant de ces mar-

ques qui, cela va sans dire, ne se répètent pas toujours

ouvrages généraux sur les monogrammes ou par les mono-

graphies, ouvrages que tout le monde n'a pas sous la main,

et de constituer ainsi, à la longue, un répertoire commode

et tenu au courant, que nos abonnés pourront extraire et

classer selon leurs besoins.

Il nous a paru utile de commencer cette série par la

manufacture de Sèvres, en empruntant les matériaux de

cette liste aux savants travaux de MM. Baumgart, le très

distingué et très obligeant administrateur actuel de la ma-

nufacture, G. Vogt, directeur des travaux techniques, et

Edouard Garnier, ancien conservateur du musée céramique.

*

Pas n'est besoin d'accompagner ce catalogue d'un histo-

rique de la manufacture. Nous nous bornerons à donner, en

un bref mémento, quelques dates et quelques faits essentiels.

C'est par un édit d'août 1753 que Louis XV, à l'instigation

de Mme de Pompadour, fait de la manufacture une institu-

tion royale ; jusqu'alors, et depuis 1740, elle avait été entre

les mains de particuliers. Créée, en effet, au château de

Vincennes par les frères Dubois, ouvriers transfuges de la

manufacture de Chantilly, pour Orry de Fulvi, elle eut une

existence assez précaire jusqu'à la mort de celui-ci, en 1751.

On transféra alors les ateliers à Sèvres et la nouvelle société

d'exploitation, créée au capital de 800,000 livres, dont

200,000 souscrites par le roi, acquit de la favorite de vastes

terrains. Mais des constructions ruineuses et d'autres spécu-

lations mirent la société en péril ; dès 1759, elle fut obligée

de liquider. C'est alors que le roi racheta toutes les actions

et fit exploiter la manufacture pour son compte.

La Révolution laissa d'abord les manufactures à la charge

de la liste civile créée en 1791 pour Louis XVI. Lorsque la

royauté disparut, la Convention les protégea et les fit ren-

trer dans le domaine public. A la reconstitution de la liste

civile, en 1804, elles lui furent adjointes de nouveau et, sauf

pendant la durée de la République de 1848, il en fut ainsi

jusqu'en 1870. Depuis lors, les anciens ateliers, et Sèvres en

particulier, devinrent manufactures nationales et dépen-

dirent de l'administration des Beaux-Arts. Depuis 1876, la

manufacture de Sèvres est installée dans de nouveaux bâti-

ments, au parc de St-Cloud. On sait quels ont été, durant

longtemps, ses produits et quelle salutaire réformation a été

apportée depuis quelques années dans la conception et l'exé-

cution technique et artistique des pièces ; les diverses expo-

sitions auxquelles la manufacture a pris part en ces der-

nières années ont montré combien profonde avait été la

réorganisation, dont on est redevable à l'administration

actuelle et, en particulier, au directeur des travaux d'art,

M. Sandier. A l'exposition universelle de 1900, le triomphe

de Sèvres a été éclatant et mérité.... Mais restons fidèles à

notre programme et ne parlons pas du présent ; notre revue

sœur, la Décoration moderne, s'en chargera.

*

L'arrêt du Conseil du 19 août 1753, qui renouvelait le

privilège de la manufacture de Vincennes et l'autorisait à

7

prendre le titre de « Manufacture royale des Porcelaines de

France », rendit obligatoire la marque des deux L entre-

lacés, qui, jusqu'alors, n'avait été apposée que sur un nombre

restreint de pièces. La marque devait, en outre, être accom-

pagnée d'une lettre servant de chronogramme, la lettre A

devant désigner l'année 1753. Voici le tableau complet de

ces lettres :

A

1753

V......

1773

RR

1793

B

1754

X......

1774

T. 9

c

1755

Y......

1775

X......

D

1756

Z......

1776

II

E ..

1757

AA

1777

an XII

F

1758

BB

1778

- Il - .

. an XIII

G

1759

ce

1779

an XIV

H

1760

DD

1780

7......

1807

I

1761

EE

1781

8......

1808

K

1762

FF

1782

9......

1809

L

1763

GG

1783

10

1810

M

1764

HH

1784

1811

N

1765

II......

1785

d z

1812

o

1766

KK

1786

t z

1813

P

1767

LL

1787

1814

Q

1768

MM

1788

1815

R

1769

NN

1789

1816

S

1770

OO

1790

d s

1817

T

1771

PP

1791

U

1772

QQ.....

1792

C'est très exceptionnellement qu'entre 1793 et l'an IX

(époque où la fabrication de la porcelaine tendre fut aban-

donnée), les pièces portent un chronogramme. Quant à la

marque royale, elle fut remplacée, dès la fin de 1792, par le

monogramme R. F., diversement disposé et toujours accom-

pagné du nom de Sèvres. Du reste, on constatera mieux ces

changements et ceux qui ont suivi sur le tableau complet

des marques générales de la manufacture, que nous publions

à part. On remarquera, sur ces reproductions de marques,

que les chiffres d'années ont, depuis la Restauration, fait

partie intégrante de la marque. Le millésime fut même

entièrement indiqué durant quelques années, sous le règne

de Louis-Philippe ; plus tard on a repris le système des

deux derniers chiffres. Enfin, indépendamment de ces deux

ordres de signes, la marque de la manufacture et la date,

les artistes qui exécutaient les pièces les signaient la plupart

du temps. Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en

publiant également ces signatures monogrammatiques des

artistes ayant travaillé à Sèvres de 1753 à 1800, époque de

la porcelaine tendre. On trouvera le commencement de la

série dans notre feuillet hors texte, le reste devant occuper

le prochain feuillet. Ces signes si variés ne demandent au-

cun commentaire spécial ; les uns sont les initiales des noms

ou l'initiale et la première lettre d'une syllabe intérieure,

d'autres sont figuratifs et rappellent le genre traité par l'ar-

tiste signataire ; d'autres, enfin, sont purement convention-

nels. Nos figures reproduisent le type courant de ces mar-

ques qui, cela va sans dire, ne se répètent pas toujours