MISCELLANEA

105

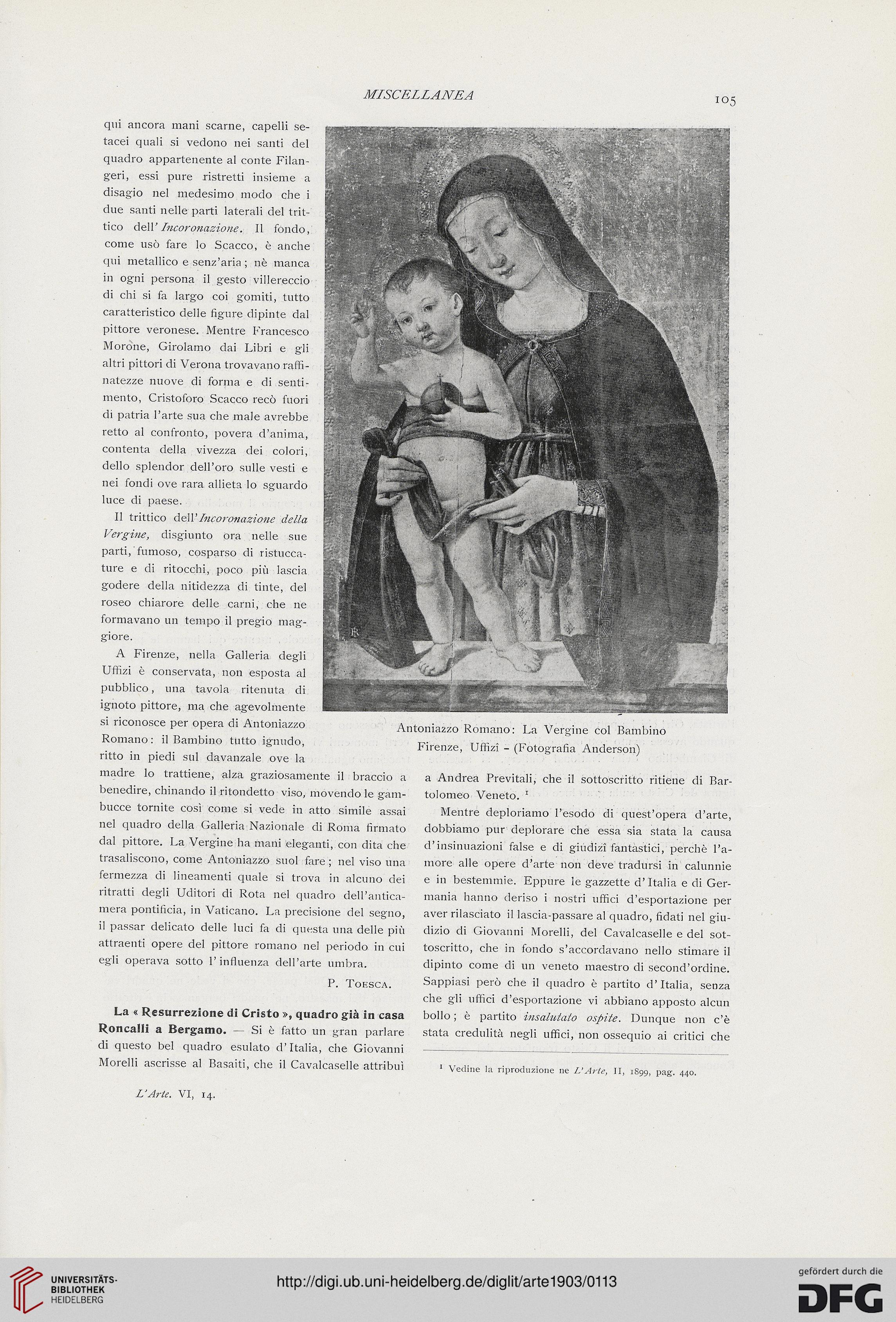

Antoniazzo Romano: La Vergine col Bambino

Firenze, Uffizi - (Fotografia Anderson)

qui ancora mani scarne, capelli se-

tacei quali si vedono nei santi del

quadro appartenente al conte Filan-

geri, essi pure ristretti insieme a

disagio nel medesimo modo che i

due santi nelle parti laterali del trit-

tico dell'Incoronazione. Il fondo,

come usò fare lo Scacco, è anche

qui metallico e senz’aria ; nè manca

in ogni persona il gesto villereccio

di chi si fa largo coi gomiti, tutto

caratteristico delle figure dipinte dal

pittore veronese. Mentre Francesco

Morène, Girolamo dai Libri e gli

altri pittori di Verona trovavano raffi-

natezze nuove di fornia e di senti-

mento, Cristoforo Scacco recò fuori

di patria l’arte sua che male avrebbe

retto al confronto, povera d’anima,

contenta della vivezza dei colori,

dello splendor dell’oro sulle vesti e

nei fondi ove rara allieta lo sguardo

luce di paese.

Il trittico dell’Incoronazione della

Vergine, disgiunto Ora nelle sue

parti, fumoso, cosparso di ristucca-

ture e di ritocchi, poco più lascia

godere della nitidezza di tinte, del

roseo chiarore delle carni, che ne

formavano un tempo il pregio mag-

giore.

A Firenze, nella Galleria degli

Uffizi è conservata, non esposta al

pubblico, una tavola ritenuta di

ignoto pittore, ma che agevolmente

si riconosce per opera di Antoniazzo

Romano : il Bambino tutto ignudo,

ritto in piedi sul davanzale ove la

madre lo trattiene, alza graziosamente il braccio a

benedire, chinando il ritondetto viso, movendo le gam-

bucce tornite così come si vede in atto simile assai

nel quadro della Galleria Nazionale di Roma firmato

dal pittore. La Vergine ha mani eleganti, con dita che

trasaliscono, come Antoniazzo suol fare ; nel viso una

fermezza di lineamenti quale si trova in alcuno dei

ritratti degli Uditori di Rota nel quadro dell’antica-

mera pontificia, in Vaticano. La precisione del segno,

il passar delicato delle luci fa di questa una delle più

attraenti opere del pittore romano nel periodo in cui

egli operava sotto l’influenza dell’arte umbra.

P. Toesca.

La « Resurrezione di Cristo », quadro già in casa

Roncalli a Bergamo. — Si è fatto un gran parlare

di questo bel quadro esulato d’Italia, che Giovanni

Morelli ascrisse al Basaiti, che il Cavalcasene attribuì

a Andrea Previtali, che il sottoscritto ritiene di Bar-

tolomeo Veneto. 1

Mentre deploriamo l’esodo di quest’opera d’arte,

dobbiamo pur deplorare che essa sia stata la causa

d’insinuazioni false e di giudizi fantastici, perchè l’a-

more alle opere d’arte non deve tradursi in calunnie

e in bestemmie. Eppure le gazzette d’Italia e di Ger-

mania hanno deriso i nostri uffici d’esportazione per

aver rilasciato il lascia-passare al quadro, fidati nel giu-

dizio di Giovanni Morelli, del Cavalcasene e del sot-

toscritto, che in fondo s’accordavano nello stimare il

dipinto come di un veneto maestro di second’ordine.

Sappiasi però che il quadro è partito d’Italia, senza

che gli uffici d’esportazione vi abbiano apposto alcun

bollo ; è partito insalutato ospite. Dunque non c’è

stata credulità negli uffici, non ossequio ai critici che

1 Vedine la riproduzione ne L’Arte, II, 1899, pag. 440.

L'Arte. VI, 14.

105

Antoniazzo Romano: La Vergine col Bambino

Firenze, Uffizi - (Fotografia Anderson)

qui ancora mani scarne, capelli se-

tacei quali si vedono nei santi del

quadro appartenente al conte Filan-

geri, essi pure ristretti insieme a

disagio nel medesimo modo che i

due santi nelle parti laterali del trit-

tico dell'Incoronazione. Il fondo,

come usò fare lo Scacco, è anche

qui metallico e senz’aria ; nè manca

in ogni persona il gesto villereccio

di chi si fa largo coi gomiti, tutto

caratteristico delle figure dipinte dal

pittore veronese. Mentre Francesco

Morène, Girolamo dai Libri e gli

altri pittori di Verona trovavano raffi-

natezze nuove di fornia e di senti-

mento, Cristoforo Scacco recò fuori

di patria l’arte sua che male avrebbe

retto al confronto, povera d’anima,

contenta della vivezza dei colori,

dello splendor dell’oro sulle vesti e

nei fondi ove rara allieta lo sguardo

luce di paese.

Il trittico dell’Incoronazione della

Vergine, disgiunto Ora nelle sue

parti, fumoso, cosparso di ristucca-

ture e di ritocchi, poco più lascia

godere della nitidezza di tinte, del

roseo chiarore delle carni, che ne

formavano un tempo il pregio mag-

giore.

A Firenze, nella Galleria degli

Uffizi è conservata, non esposta al

pubblico, una tavola ritenuta di

ignoto pittore, ma che agevolmente

si riconosce per opera di Antoniazzo

Romano : il Bambino tutto ignudo,

ritto in piedi sul davanzale ove la

madre lo trattiene, alza graziosamente il braccio a

benedire, chinando il ritondetto viso, movendo le gam-

bucce tornite così come si vede in atto simile assai

nel quadro della Galleria Nazionale di Roma firmato

dal pittore. La Vergine ha mani eleganti, con dita che

trasaliscono, come Antoniazzo suol fare ; nel viso una

fermezza di lineamenti quale si trova in alcuno dei

ritratti degli Uditori di Rota nel quadro dell’antica-

mera pontificia, in Vaticano. La precisione del segno,

il passar delicato delle luci fa di questa una delle più

attraenti opere del pittore romano nel periodo in cui

egli operava sotto l’influenza dell’arte umbra.

P. Toesca.

La « Resurrezione di Cristo », quadro già in casa

Roncalli a Bergamo. — Si è fatto un gran parlare

di questo bel quadro esulato d’Italia, che Giovanni

Morelli ascrisse al Basaiti, che il Cavalcasene attribuì

a Andrea Previtali, che il sottoscritto ritiene di Bar-

tolomeo Veneto. 1

Mentre deploriamo l’esodo di quest’opera d’arte,

dobbiamo pur deplorare che essa sia stata la causa

d’insinuazioni false e di giudizi fantastici, perchè l’a-

more alle opere d’arte non deve tradursi in calunnie

e in bestemmie. Eppure le gazzette d’Italia e di Ger-

mania hanno deriso i nostri uffici d’esportazione per

aver rilasciato il lascia-passare al quadro, fidati nel giu-

dizio di Giovanni Morelli, del Cavalcasene e del sot-

toscritto, che in fondo s’accordavano nello stimare il

dipinto come di un veneto maestro di second’ordine.

Sappiasi però che il quadro è partito d’Italia, senza

che gli uffici d’esportazione vi abbiano apposto alcun

bollo ; è partito insalutato ospite. Dunque non c’è

stata credulità negli uffici, non ossequio ai critici che

1 Vedine la riproduzione ne L’Arte, II, 1899, pag. 440.

L'Arte. VI, 14.