2 70

PAOLO GIORDANI

che copre ai suoi occhi la scena della decollazione. I « tubicines » hanno cambiato attributo

ma sono come un riflesso di quelli già notati nel Martirio di San Pietro. Le armature non

sono più a scaglie, le faccie sono più piene, meno espressive. È come un senso del vago

che traspira da tutta la composizione, un senso di accuratezza di scolaro ancora inesperto,

che si manifesta nelle delicate figurine e nei fogliami che formano ornamento agli scudi,

trattati con perizia grande, con passione, dall’artista che non afferra la generalità dell’opera,

ma che ama analizzare, sminuzzare, che non è tanto impressionista per tratteggiare con

pochi colpi la scena, ma che ricerca, che studia, che

s’indugia neH’ornamento.

Maniera diversa si ritrova ancora nel bassorilievo

originariamente in due scomparti, raffiguranti, l’uno

«la consegna delle chiavi», l’altro «la guarigione

dello zoppo ». In esso si scorge un’artista nuovo, che

ha una coscienza più risoluta dell’antico, ed è perciò

che s’ispira, pur rimanendo entro limiti ancora inde-

cisi, anche ad opere dell’età augustea. Gli apostoli

nelle rappresentazioni della consegna delle chiavi,

sono aggruppati come una processione di senatori

romani, si presentano in fila al maestro dignitosamente

vestiti di pallio, seri e severi nell’aspetto. La scena

acquista un carattere cristiano solo per la figura del

Cristo, male adattata, posante, come un imperatore,

su un trono fatto a zampe di leone. Il modello clas-

sico questa volta non copiato, ma solamente imitato,

sembra apportare come una viva innovazione, la tec-

nica nell’imitatore è molto debole ancora e mal sicura,

ma il carattere è reso, l’unità è ragg'iunta, tratta, se

non con la prima freschezza, almeno con scienza, dal

bassorilievo dell’Ara Pacis, riproducente una proces-

sione ed ora conservato agli Uffizi. Lo studio dell’ar-

tista quattrocentista si è limitato a trar profitto dal-

rag-gruppamento delle figure nel vecchio bassorilievo

e dalla disposizione delle vesti. E basta questo. Non

fa bisogmo notare come l’imitatore sia infinitamente

al disotto dell’originale, per quanto si possa con pia

cere constatare la sua laboriosa attitudine e la sua

felicità nella scelta del modello. I paludamenti là mor-

bidi, flessuosi che disegnano con grazia le forme del

corpo e che si adattano in pieghe nette e ben sicure,

qui si appiccicano troppo, appaiono schiacciati, le

insenature si raggruppano, si spezzano troppo, si allon-

tanano dalla linea direttiva e rimangono tese, il corpo non traspare più dalle vesti, ma son

le vesti stesse che lo disegnano; se si conserva il carattere, si perde la forma. Ad ogni modo

l’originalità dell’artefice si riconosce in quel suo distaccarsi dalla maniera fino allora seguita

dai suoi colleglli, in quel concetto di distinzione da opera ad opera, che egli ha avuto.

La copia del mausoleo di Marco Aurelio ritorna però nel secondo scomparto, ma sempre

temperata dallo studio delle opere augustee. La fusione dei motivi nel bassorilievo raffigu-

rante il miracolo si manifesta, il fondo per la tecnica si riattacca alla imitazione dell’Ara

Pacis, il primo piano trae ispirazione dal monumento antonino. Sembra che l’ideatore del

bassorilievo, certamente uscito da una stessa bottega, abbia delimitato il campo di studio,

abbia dato un modello unico da copiare, da cui gli esecutori sono usciti, per aggiun-

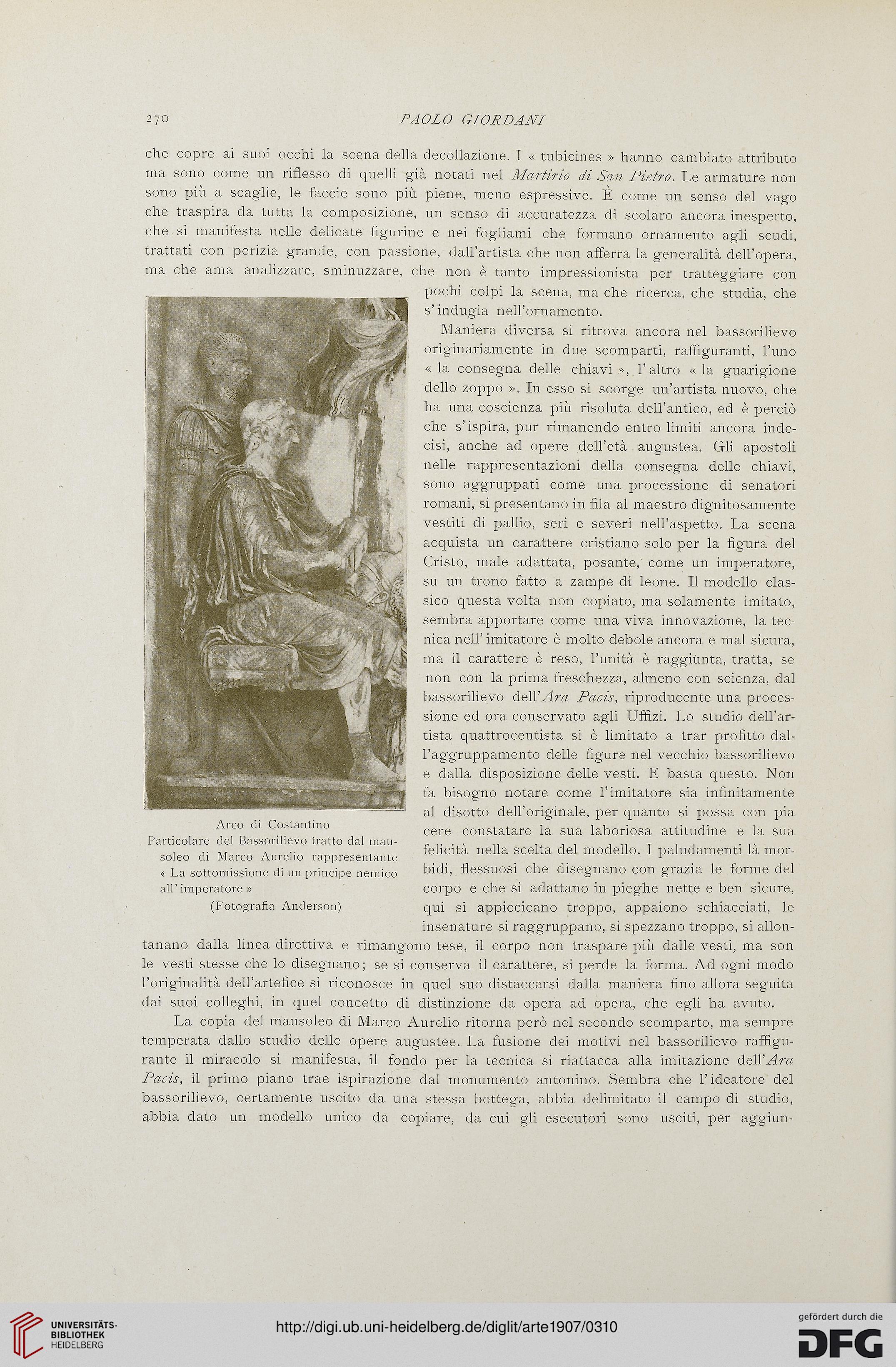

Arco di Costantino

Particolare del Bassorilievo tratto dal mau-

soleo di Marco Aurelio rappresentante

« La sottomissione di un principe nemico

all’ imperatore »

(Fotografia Anderson)

PAOLO GIORDANI

che copre ai suoi occhi la scena della decollazione. I « tubicines » hanno cambiato attributo

ma sono come un riflesso di quelli già notati nel Martirio di San Pietro. Le armature non

sono più a scaglie, le faccie sono più piene, meno espressive. È come un senso del vago

che traspira da tutta la composizione, un senso di accuratezza di scolaro ancora inesperto,

che si manifesta nelle delicate figurine e nei fogliami che formano ornamento agli scudi,

trattati con perizia grande, con passione, dall’artista che non afferra la generalità dell’opera,

ma che ama analizzare, sminuzzare, che non è tanto impressionista per tratteggiare con

pochi colpi la scena, ma che ricerca, che studia, che

s’indugia neH’ornamento.

Maniera diversa si ritrova ancora nel bassorilievo

originariamente in due scomparti, raffiguranti, l’uno

«la consegna delle chiavi», l’altro «la guarigione

dello zoppo ». In esso si scorge un’artista nuovo, che

ha una coscienza più risoluta dell’antico, ed è perciò

che s’ispira, pur rimanendo entro limiti ancora inde-

cisi, anche ad opere dell’età augustea. Gli apostoli

nelle rappresentazioni della consegna delle chiavi,

sono aggruppati come una processione di senatori

romani, si presentano in fila al maestro dignitosamente

vestiti di pallio, seri e severi nell’aspetto. La scena

acquista un carattere cristiano solo per la figura del

Cristo, male adattata, posante, come un imperatore,

su un trono fatto a zampe di leone. Il modello clas-

sico questa volta non copiato, ma solamente imitato,

sembra apportare come una viva innovazione, la tec-

nica nell’imitatore è molto debole ancora e mal sicura,

ma il carattere è reso, l’unità è ragg'iunta, tratta, se

non con la prima freschezza, almeno con scienza, dal

bassorilievo dell’Ara Pacis, riproducente una proces-

sione ed ora conservato agli Uffizi. Lo studio dell’ar-

tista quattrocentista si è limitato a trar profitto dal-

rag-gruppamento delle figure nel vecchio bassorilievo

e dalla disposizione delle vesti. E basta questo. Non

fa bisogmo notare come l’imitatore sia infinitamente

al disotto dell’originale, per quanto si possa con pia

cere constatare la sua laboriosa attitudine e la sua

felicità nella scelta del modello. I paludamenti là mor-

bidi, flessuosi che disegnano con grazia le forme del

corpo e che si adattano in pieghe nette e ben sicure,

qui si appiccicano troppo, appaiono schiacciati, le

insenature si raggruppano, si spezzano troppo, si allon-

tanano dalla linea direttiva e rimangono tese, il corpo non traspare più dalle vesti, ma son

le vesti stesse che lo disegnano; se si conserva il carattere, si perde la forma. Ad ogni modo

l’originalità dell’artefice si riconosce in quel suo distaccarsi dalla maniera fino allora seguita

dai suoi colleglli, in quel concetto di distinzione da opera ad opera, che egli ha avuto.

La copia del mausoleo di Marco Aurelio ritorna però nel secondo scomparto, ma sempre

temperata dallo studio delle opere augustee. La fusione dei motivi nel bassorilievo raffigu-

rante il miracolo si manifesta, il fondo per la tecnica si riattacca alla imitazione dell’Ara

Pacis, il primo piano trae ispirazione dal monumento antonino. Sembra che l’ideatore del

bassorilievo, certamente uscito da una stessa bottega, abbia delimitato il campo di studio,

abbia dato un modello unico da copiare, da cui gli esecutori sono usciti, per aggiun-

Arco di Costantino

Particolare del Bassorilievo tratto dal mau-

soleo di Marco Aurelio rappresentante

« La sottomissione di un principe nemico

all’ imperatore »

(Fotografia Anderson)