LORENZO E CRISTOFORO DA LEATDINAR A E LA LORO SCUOLA

327

che, oltre alla cornice traforata si alluda alla

pittura della Vergine detta della Colonna, che

il Dondi par confondere con la « Madonna della

collana, » passata alla Galleria Estense della chiesa

dei Santi Faustino e Giovita presso Modena.

In questa tavola, unica sopravissuta delle

molte eseguite dal maestro lignario, Cristoforo

appose la firma, e la data del 1482, sotto alla

quale fu aggiunta più tardi un’epigrafe dedi-

catoria, quando il vescovo Gaspare de’ Silingardi

la regalò a Giovanni Bollino rettore della chie-

setta del contado modenese nel 1605. (Fig. 13).

Chiaramente più di qualsiasi testimonianza

ci assicura questa Madonna del Rosario, altocinta,

sorreggente dal semplice seggio il Bambino l’ef-

ficacia dell’arte di Pier de’ Franceschi.

Da Ferrara recò il Canozio questo modo

d’intender la pittura, senza misture padovane,

senza l’amore per il trito paesaggio squarcio-

nesco e per le architetture a volticciuole e a

nicchie dove assider la Vergine, quasi nuova

regina, sovra troni adorni e preziosi.

Egli campò la sua Madonna in un nitido

sfondo di cielo, come aveva usato Piero per

i ritratti dei duchi d’Urbino a dar più schiet-

tezza ed evidenza ai profili, con la testa coperta da un velo e la capigliatura rattenuta nella

reticella che fra Carnevale aveva usata, imitando il maestro, per la Vergine della pala

Braidense.

Ma Cristoforo peggiora il tipo femminile, già alquanto spiacente e privo di carattere

nelle opere del Burgense ; e non ci seducono nè la sua Madonna dalla fisonomia arida e

rozza, nè il suo Bambino dal viso camusetto, senza grazia e vispezza.

Da lodarsi invece molto è lo smalto del colore, ancor oggi vivace nella tavola non

poco spellata dai restauri.

Prima di rammentare le attribuzioni citerò due epigrafi lucchesi che testimoniano anche

esse della sua attività pittorica; duna del 1485, l’altra del 1488. Tali iscrizioni esistevano

su due tavole d’altare in S. Martino, e ci sono ricordate da un manoscritto di Bartolomeo

Baroni, compilato all’inizio del Settecento.1

Corrado Ricci volle vedere la mano di Cristoforo in due tavolette mantegnesche del-

l’Accademia ravennate di Belle Arti, con le figurazioni di San Gregorio Magno e di San Giro-

lamo. 2 Si tratta certo di prove per qualche specchio da tradurre in tarsia, ma non basta,

a parer mio, a giustificare l’attribuzione il notarvi un’evidente connessione con la scuola

padovana, da cui abbiamo visto quanto si discostasse la maniera dei Canozi.

Sapremmo tanto meno vedere il fare di Cristoforo nella grande pala della Crocifissione

nella Galleria Estense, per una ragione al tutto contraria, che ci porterebbe a figurarci il

Lendinarese ben superiore a quanto sia in realtà.

La scena dolorosa è rappresentata con troppa abbondanza di particolari e padronanza

di linee, con troppa profondità psicologica, perchè non vi si debba riconoscere un artista

ben altrimenti provetto, anche se abituato a qualche rudezza stilistica e incisivo spesso come

1 E. Ridolfi, op. cit. pag. 268. Bergamo 1905, p. 26,

2 Corrado Ricci, Raccolte artistiche di Ravenna, 3 Crowe Cavalcaseli^-:, op. cit., II, p. 76.

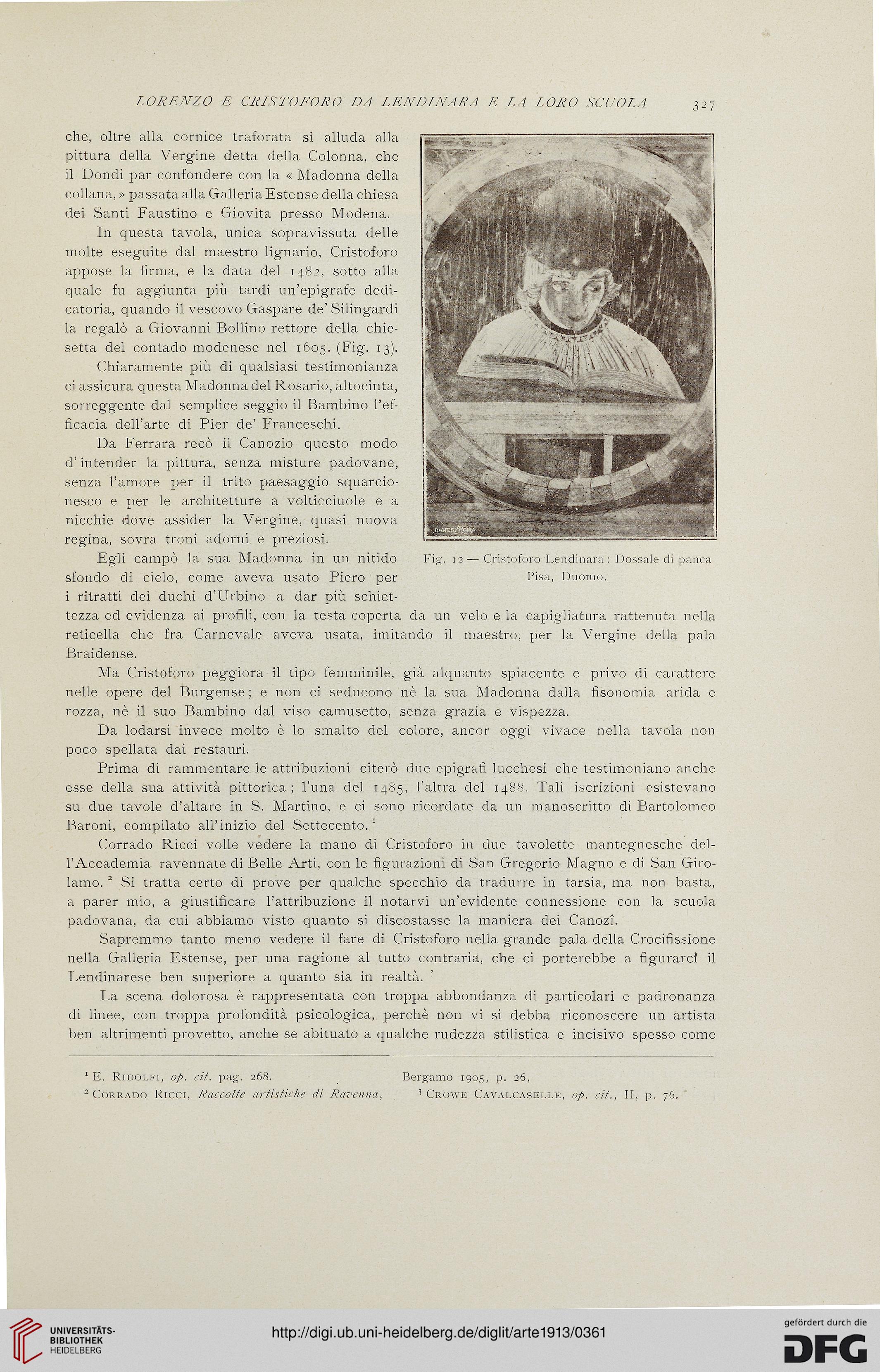

Fig. 12 — Cristoforo Lendinara : Dossale di panca

Pisa, Duomo.

327

che, oltre alla cornice traforata si alluda alla

pittura della Vergine detta della Colonna, che

il Dondi par confondere con la « Madonna della

collana, » passata alla Galleria Estense della chiesa

dei Santi Faustino e Giovita presso Modena.

In questa tavola, unica sopravissuta delle

molte eseguite dal maestro lignario, Cristoforo

appose la firma, e la data del 1482, sotto alla

quale fu aggiunta più tardi un’epigrafe dedi-

catoria, quando il vescovo Gaspare de’ Silingardi

la regalò a Giovanni Bollino rettore della chie-

setta del contado modenese nel 1605. (Fig. 13).

Chiaramente più di qualsiasi testimonianza

ci assicura questa Madonna del Rosario, altocinta,

sorreggente dal semplice seggio il Bambino l’ef-

ficacia dell’arte di Pier de’ Franceschi.

Da Ferrara recò il Canozio questo modo

d’intender la pittura, senza misture padovane,

senza l’amore per il trito paesaggio squarcio-

nesco e per le architetture a volticciuole e a

nicchie dove assider la Vergine, quasi nuova

regina, sovra troni adorni e preziosi.

Egli campò la sua Madonna in un nitido

sfondo di cielo, come aveva usato Piero per

i ritratti dei duchi d’Urbino a dar più schiet-

tezza ed evidenza ai profili, con la testa coperta da un velo e la capigliatura rattenuta nella

reticella che fra Carnevale aveva usata, imitando il maestro, per la Vergine della pala

Braidense.

Ma Cristoforo peggiora il tipo femminile, già alquanto spiacente e privo di carattere

nelle opere del Burgense ; e non ci seducono nè la sua Madonna dalla fisonomia arida e

rozza, nè il suo Bambino dal viso camusetto, senza grazia e vispezza.

Da lodarsi invece molto è lo smalto del colore, ancor oggi vivace nella tavola non

poco spellata dai restauri.

Prima di rammentare le attribuzioni citerò due epigrafi lucchesi che testimoniano anche

esse della sua attività pittorica; duna del 1485, l’altra del 1488. Tali iscrizioni esistevano

su due tavole d’altare in S. Martino, e ci sono ricordate da un manoscritto di Bartolomeo

Baroni, compilato all’inizio del Settecento.1

Corrado Ricci volle vedere la mano di Cristoforo in due tavolette mantegnesche del-

l’Accademia ravennate di Belle Arti, con le figurazioni di San Gregorio Magno e di San Giro-

lamo. 2 Si tratta certo di prove per qualche specchio da tradurre in tarsia, ma non basta,

a parer mio, a giustificare l’attribuzione il notarvi un’evidente connessione con la scuola

padovana, da cui abbiamo visto quanto si discostasse la maniera dei Canozi.

Sapremmo tanto meno vedere il fare di Cristoforo nella grande pala della Crocifissione

nella Galleria Estense, per una ragione al tutto contraria, che ci porterebbe a figurarci il

Lendinarese ben superiore a quanto sia in realtà.

La scena dolorosa è rappresentata con troppa abbondanza di particolari e padronanza

di linee, con troppa profondità psicologica, perchè non vi si debba riconoscere un artista

ben altrimenti provetto, anche se abituato a qualche rudezza stilistica e incisivo spesso come

1 E. Ridolfi, op. cit. pag. 268. Bergamo 1905, p. 26,

2 Corrado Ricci, Raccolte artistiche di Ravenna, 3 Crowe Cavalcaseli^-:, op. cit., II, p. 76.

Fig. 12 — Cristoforo Lendinara : Dossale di panca

Pisa, Duomo.