CARLO MA RATTI : LA SUA GIOVINEZZA A ROMA

147

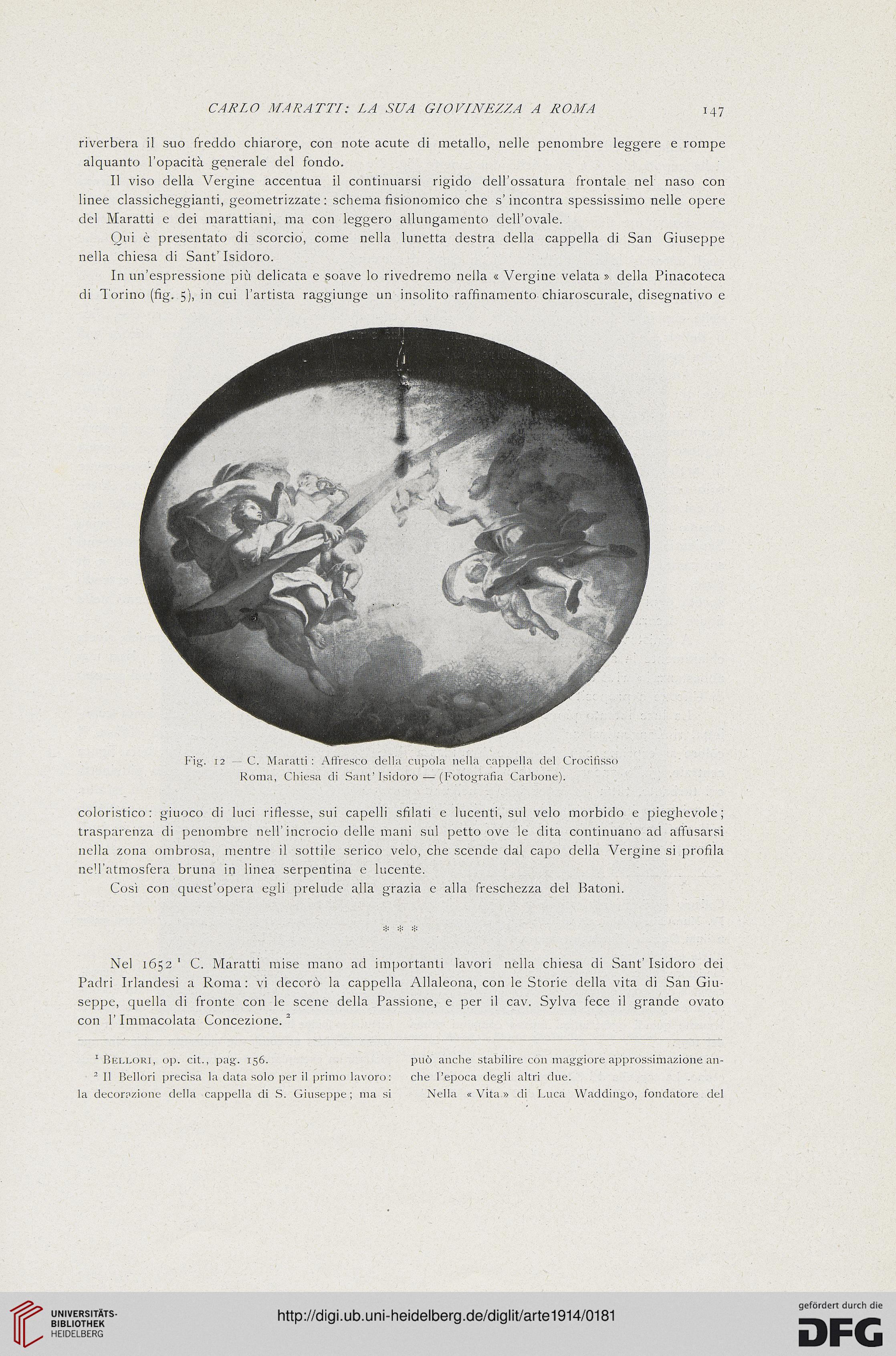

riverbera il suo freddo chiarore, con note acute di metallo, nelle penombre leggere e rompe

alquanto l’opacità generale del fondo.

Il viso della Vergine accentua il continuarsi rigido dell’ossatura frontale nel naso con

linee classicheggianti, geometrizzate: schema fisionomico che s’incontra spessissimo nelle opere

del Maratti e dei marattiani, ma con leggero allungamento dell’ovale.

Qui è presentato di scorcio, come nella lunetta destra della cappella di San Giuseppe

nella chiesa di Sant’Isidoro.

In un’espressione più delicata e soave lo rivedremo nella « Vergine velata » della Pinacoteca

di dorino (fig. 5), in cui l’artista raggiunge un insolito raffinamento chiaroscurale, disegnativo e

Fig. t2 — C. Maratti: Affresco della cupola nella cappella del Crocifìsso

Roma, Chiesa di Sant’Isidoro — (Fotografia Carbone).

coloristico: giuoco di luci riflesse, sui capelli sfilati e lucenti, sul velo morbido e pieghevole;

trasparenza di penombre nell’incrocio delle mani sul petto ove le dita continuano ad affusarsi

nella zona ombrosa, mentre il sottile serico velo, che scende dal capo della Vergine si profila

nell’atmosfera bruna in linea serpentina e lucente.

Così con quest’opera egli prelude alla grazia e alla freschezza del Baioni.

Nel 1652 1 C. Maratti mise mano ad importanti lavori nella chiesa di Sant’Isidoro dei

Padri Irlandesi a Roma: vi decorò la cappella Allaleona, con le Storie della vita di San Giu-

seppe, quella di fronte con le scene della Passione, e per il cav. Sylva fece il grande ovato

con l'Immacolata Concezione.2

1 Bellori, op. cit., pag. 156. può anche stabilire con maggiore approssimazione an-

2 II Bellori precisa la data solo per il primo lavoro: che l’epoca degli altri due.

la decorazione della cappella di S. Giuseppe; ma si Nella «Vita.» di Luca Waddirigo, fondatore del

147

riverbera il suo freddo chiarore, con note acute di metallo, nelle penombre leggere e rompe

alquanto l’opacità generale del fondo.

Il viso della Vergine accentua il continuarsi rigido dell’ossatura frontale nel naso con

linee classicheggianti, geometrizzate: schema fisionomico che s’incontra spessissimo nelle opere

del Maratti e dei marattiani, ma con leggero allungamento dell’ovale.

Qui è presentato di scorcio, come nella lunetta destra della cappella di San Giuseppe

nella chiesa di Sant’Isidoro.

In un’espressione più delicata e soave lo rivedremo nella « Vergine velata » della Pinacoteca

di dorino (fig. 5), in cui l’artista raggiunge un insolito raffinamento chiaroscurale, disegnativo e

Fig. t2 — C. Maratti: Affresco della cupola nella cappella del Crocifìsso

Roma, Chiesa di Sant’Isidoro — (Fotografia Carbone).

coloristico: giuoco di luci riflesse, sui capelli sfilati e lucenti, sul velo morbido e pieghevole;

trasparenza di penombre nell’incrocio delle mani sul petto ove le dita continuano ad affusarsi

nella zona ombrosa, mentre il sottile serico velo, che scende dal capo della Vergine si profila

nell’atmosfera bruna in linea serpentina e lucente.

Così con quest’opera egli prelude alla grazia e alla freschezza del Baioni.

Nel 1652 1 C. Maratti mise mano ad importanti lavori nella chiesa di Sant’Isidoro dei

Padri Irlandesi a Roma: vi decorò la cappella Allaleona, con le Storie della vita di San Giu-

seppe, quella di fronte con le scene della Passione, e per il cav. Sylva fece il grande ovato

con l'Immacolata Concezione.2

1 Bellori, op. cit., pag. 156. può anche stabilire con maggiore approssimazione an-

2 II Bellori precisa la data solo per il primo lavoro: che l’epoca degli altri due.

la decorazione della cappella di S. Giuseppe; ma si Nella «Vita.» di Luca Waddirigo, fondatore del