Heft z

D a s Buch f ü r Alle

49

Landungsplatz in Jaffa.

Ein Teil der deutschen Kolonie in Sarona bei Jaffa.

Kolonien mit ungefähr vier-

tausend Seelen. Fast alle

Siedlungen waren von Würt-

tembergern gegründet. Die

Mittelpunkte dieser auf zwölf

bis fünfzehn Millionen Mark

geschätzten Kolonien waren

Jaffa und Haifa. In der

Siedlung Wilhelma bestand

die erste landwirtschaftliche

Schule, die für die gesamte

Bodenbewirtschaftuug Pa-

lästinas Mustergültiges lei-

stete. Von der unermüdli-

chen Tätigkeit der deutschen

Siedler ging für das ganze

Land der größte Segen aus,

da unter den schwierigsten

Bedingungen die Wüste und

das Ödland, das sie hier vor-

fanden, zufruchtbarenAckern

umgestaltet werden mutzte.

Mit unendlichem Fleitz hatten

deutsche Siedler umfassende

Kulturen angelegt und Tau-

senden von Menschen Arbeit

und Verdienst verschafft.

In der ersten Zeit wurde

keit verfolgten die Schwaben ihr

Ziel, führten moderne landwirt-

schaftliche Maschinen ein, gründe-

ten eine Molkereigenossenschaft,

eine Weinbaugemeinschaft, eine

Maschinenfabrik und vieles andere

mehr. Brunnenanlagenwaren mit

Hilfe deutscher Motoren geschaffen,

und die Kolonien entwickelten sich

immer mehr. Da kam der Krieg.

Von ihrem Besitz vertrieben, wies

man die Deutschen aus uud inter-

nierte sie. Viele der Gärten, die

mit sauerem Schweitz angelegt

und gepflegt waren, gingen ein;

da es an Petroleum fehlte, konnte

kein Wasser mehr gepumpt wer-

den. Doch wozu all das Elend

schildern, das im Gefolge des

Kriegs auch über diesen Erden-

winkel kam? Jahre vergingen, bis

einem Teil der Palästinadeutschen

die Rückkehr wieder erlaubt wurde.

Sie haben die schwere Aufgabe, unverdrossen wieder instand zu setzen, was

in den Jahren seit ihrer Vertreibung verlottert und verwüstet ist, wieder

aufs ueue mit ihrem Wissen und Können, ihren Erfahrungen und ihrem

Arbeitswillen aufzu-

bauen, was von frü-

her mühsam dem Bo-

den Abgerungenem in-

zwischen eingegangen

ist. Professor War-

burg, der Herausgeber

des „Tropenpflanzer",

wird die Leitung der

Landwirtschaftlichen

Versuchsanstalt über-

nehmen, und mit ihm

werden andere das

Werk in den deutschen

Siedlungen wieder auf-

richten. Auch hat man

seit Anfang Juli 1921

englischerseits das Sy-

rische Waisenhaus in

Jerusalem dem deut-

schen Direktor D. Theo-

dor Schneller wieder

Techno-Pho:.

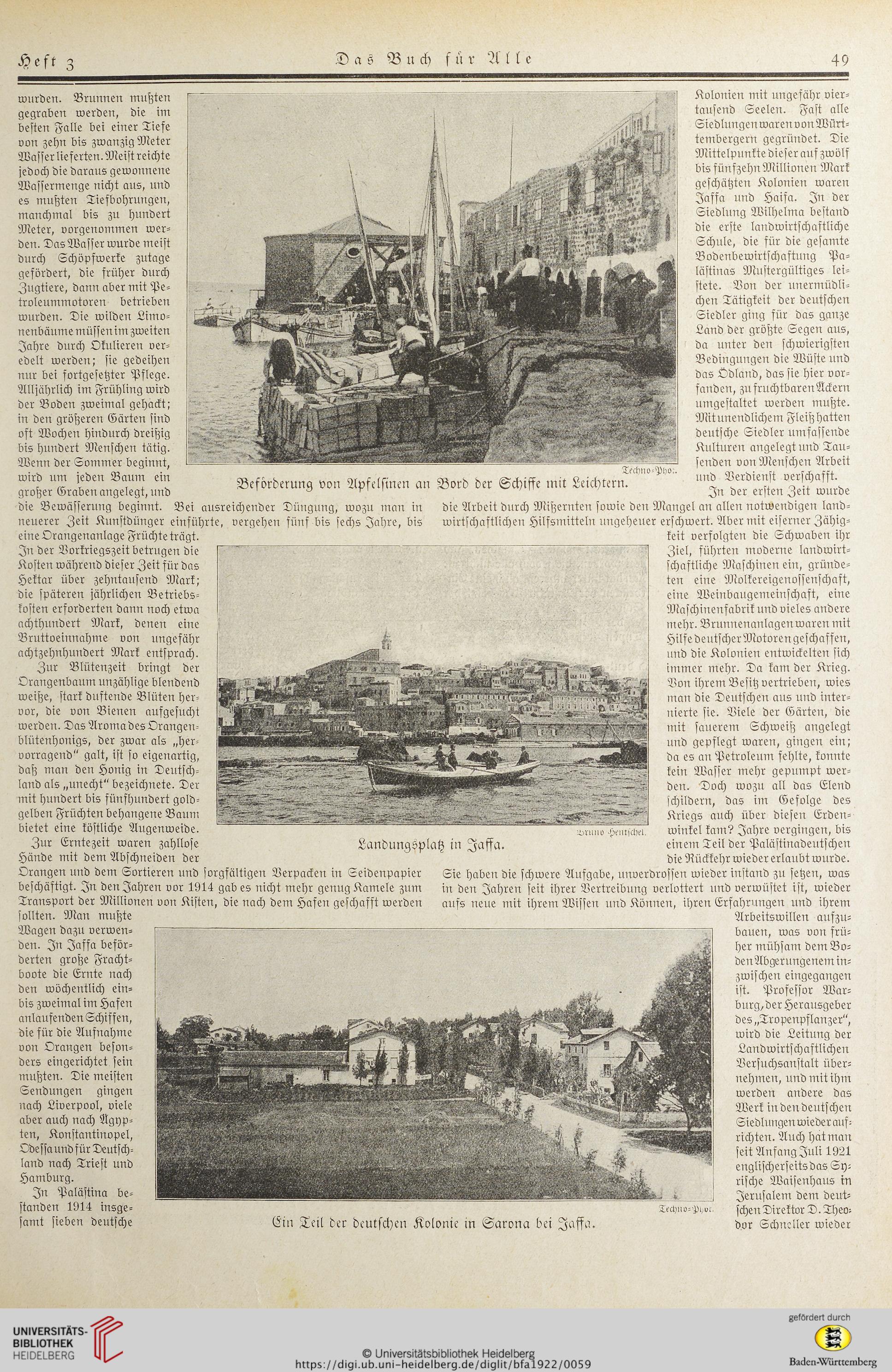

Beförderung von Apfelsinen an Bord der Schiffe mit Leichtern.

wurden. Brunnen mutzten

gegraben werden, die im

besten Falle bei einer Tiefe

von zehn bis zwanzig Meter

Wasser lieferten. Meist reichte

jedoch die daraus gewounene

Wassermenge nicht aus, und

es mutzten Tiefbohrungen,

manchmal bis zu hundert

Meter, vorgenommen wer¬

den. Das Wasser wurde meist

durch Schöpfwerke zutage

gefördert, die früher durch

Zugtiere, danu aber mit Pe¬

troleummotoren betrieben

wurden. Die wilden Limo¬

nenbäume müssen im zweiten

Jahre durch Okulieren ver¬

edelt werden; sie gedeihen

nur bei fortgesetzter Pflege.

Alljährlich im Frühling wird

der Boden zweimal gehackt;

in den größeren Gärten sind

oft Wochen hindurch dreißig

bis hundert Menschen tätig.

Wenn der Sommer beginnt,

wird um jeden Baum ein

großer Graben angelegt, und

die Bewässerung beginnt. Bei ausreichender Düngung, wozu inan in die Arbeit durch Mißernten sowie den Mangel an allen notwendigen land-

neuerer Zeit Kunstdünger einführte, vergehen fünf bis sechs Jahre, bis wirtschaftlichen Hilfsmitteln ungeheuer erschwert. Aber mit eiserner Zähig-

eine Orangenanlage Früchte trägt.

In der Vorkriegszeit betrugen die

Kosten während dieser Zeit für das

Hektar über zehntausend Mark;

die späteren jährlichen Betriebs¬

kosten erforderten dann noch etwa

achthundert Mark, denen eine

Bruttoeinnahme von ungefähr

achtzehnhundert Mark entsprach.

Zur Blütenzeit bringt der

Orangenbaum unzählige blendend

weiße, stark duftende Blüten her¬

vor, die von Bienen aufgesucht

werden. Das Aromades Orangen¬

blütenhonigs, der zwar als „her¬

vorragend" galt, ist so eigenartig,

daß man den Honig in Deutsch¬

land als „unecht" bezeichnete. Der

mit hundert bis fünfhundert gold¬

gelben Früchten behangene Baum

bietet eine köstliche Augenweide.

Zur Erntezeit waren zahllose

Hände mit dem Abschneiden der

Orangen und dem Sortieren und sorgfältigen Verpacken in Seidenpapier

beschäftigt. In den Jahren vor 1914 gab es nicht mehr genng Kamele zum

Transport der Millionen von Kisten, die nach dem Hafen geschafft werden

sollten. Man mutzte

Wagen dazu verwen¬

den. In Jaffa beför¬

derten große Fracht¬

boote die Ernte nach

den wöchentlich ein-

bis zweimal im Hafen

anlaufenden Schiffen,

die für die Aufnahme

von Orangen beson¬

ders eingerichtet sein

mutzten. Die meisten

Sendungen gingen

nach Liverpool, viele

aber auch nach Ägyp¬

ten, Konstantinopel,

Odessa undfür Deutsch¬

land nach Triest und

Hamburg.

In Palästina be¬

standen 1914 insge¬

samt sieben deutsche

D a s Buch f ü r Alle

49

Landungsplatz in Jaffa.

Ein Teil der deutschen Kolonie in Sarona bei Jaffa.

Kolonien mit ungefähr vier-

tausend Seelen. Fast alle

Siedlungen waren von Würt-

tembergern gegründet. Die

Mittelpunkte dieser auf zwölf

bis fünfzehn Millionen Mark

geschätzten Kolonien waren

Jaffa und Haifa. In der

Siedlung Wilhelma bestand

die erste landwirtschaftliche

Schule, die für die gesamte

Bodenbewirtschaftuug Pa-

lästinas Mustergültiges lei-

stete. Von der unermüdli-

chen Tätigkeit der deutschen

Siedler ging für das ganze

Land der größte Segen aus,

da unter den schwierigsten

Bedingungen die Wüste und

das Ödland, das sie hier vor-

fanden, zufruchtbarenAckern

umgestaltet werden mutzte.

Mit unendlichem Fleitz hatten

deutsche Siedler umfassende

Kulturen angelegt und Tau-

senden von Menschen Arbeit

und Verdienst verschafft.

In der ersten Zeit wurde

keit verfolgten die Schwaben ihr

Ziel, führten moderne landwirt-

schaftliche Maschinen ein, gründe-

ten eine Molkereigenossenschaft,

eine Weinbaugemeinschaft, eine

Maschinenfabrik und vieles andere

mehr. Brunnenanlagenwaren mit

Hilfe deutscher Motoren geschaffen,

und die Kolonien entwickelten sich

immer mehr. Da kam der Krieg.

Von ihrem Besitz vertrieben, wies

man die Deutschen aus uud inter-

nierte sie. Viele der Gärten, die

mit sauerem Schweitz angelegt

und gepflegt waren, gingen ein;

da es an Petroleum fehlte, konnte

kein Wasser mehr gepumpt wer-

den. Doch wozu all das Elend

schildern, das im Gefolge des

Kriegs auch über diesen Erden-

winkel kam? Jahre vergingen, bis

einem Teil der Palästinadeutschen

die Rückkehr wieder erlaubt wurde.

Sie haben die schwere Aufgabe, unverdrossen wieder instand zu setzen, was

in den Jahren seit ihrer Vertreibung verlottert und verwüstet ist, wieder

aufs ueue mit ihrem Wissen und Können, ihren Erfahrungen und ihrem

Arbeitswillen aufzu-

bauen, was von frü-

her mühsam dem Bo-

den Abgerungenem in-

zwischen eingegangen

ist. Professor War-

burg, der Herausgeber

des „Tropenpflanzer",

wird die Leitung der

Landwirtschaftlichen

Versuchsanstalt über-

nehmen, und mit ihm

werden andere das

Werk in den deutschen

Siedlungen wieder auf-

richten. Auch hat man

seit Anfang Juli 1921

englischerseits das Sy-

rische Waisenhaus in

Jerusalem dem deut-

schen Direktor D. Theo-

dor Schneller wieder

Techno-Pho:.

Beförderung von Apfelsinen an Bord der Schiffe mit Leichtern.

wurden. Brunnen mutzten

gegraben werden, die im

besten Falle bei einer Tiefe

von zehn bis zwanzig Meter

Wasser lieferten. Meist reichte

jedoch die daraus gewounene

Wassermenge nicht aus, und

es mutzten Tiefbohrungen,

manchmal bis zu hundert

Meter, vorgenommen wer¬

den. Das Wasser wurde meist

durch Schöpfwerke zutage

gefördert, die früher durch

Zugtiere, danu aber mit Pe¬

troleummotoren betrieben

wurden. Die wilden Limo¬

nenbäume müssen im zweiten

Jahre durch Okulieren ver¬

edelt werden; sie gedeihen

nur bei fortgesetzter Pflege.

Alljährlich im Frühling wird

der Boden zweimal gehackt;

in den größeren Gärten sind

oft Wochen hindurch dreißig

bis hundert Menschen tätig.

Wenn der Sommer beginnt,

wird um jeden Baum ein

großer Graben angelegt, und

die Bewässerung beginnt. Bei ausreichender Düngung, wozu inan in die Arbeit durch Mißernten sowie den Mangel an allen notwendigen land-

neuerer Zeit Kunstdünger einführte, vergehen fünf bis sechs Jahre, bis wirtschaftlichen Hilfsmitteln ungeheuer erschwert. Aber mit eiserner Zähig-

eine Orangenanlage Früchte trägt.

In der Vorkriegszeit betrugen die

Kosten während dieser Zeit für das

Hektar über zehntausend Mark;

die späteren jährlichen Betriebs¬

kosten erforderten dann noch etwa

achthundert Mark, denen eine

Bruttoeinnahme von ungefähr

achtzehnhundert Mark entsprach.

Zur Blütenzeit bringt der

Orangenbaum unzählige blendend

weiße, stark duftende Blüten her¬

vor, die von Bienen aufgesucht

werden. Das Aromades Orangen¬

blütenhonigs, der zwar als „her¬

vorragend" galt, ist so eigenartig,

daß man den Honig in Deutsch¬

land als „unecht" bezeichnete. Der

mit hundert bis fünfhundert gold¬

gelben Früchten behangene Baum

bietet eine köstliche Augenweide.

Zur Erntezeit waren zahllose

Hände mit dem Abschneiden der

Orangen und dem Sortieren und sorgfältigen Verpacken in Seidenpapier

beschäftigt. In den Jahren vor 1914 gab es nicht mehr genng Kamele zum

Transport der Millionen von Kisten, die nach dem Hafen geschafft werden

sollten. Man mutzte

Wagen dazu verwen¬

den. In Jaffa beför¬

derten große Fracht¬

boote die Ernte nach

den wöchentlich ein-

bis zweimal im Hafen

anlaufenden Schiffen,

die für die Aufnahme

von Orangen beson¬

ders eingerichtet sein

mutzten. Die meisten

Sendungen gingen

nach Liverpool, viele

aber auch nach Ägyp¬

ten, Konstantinopel,

Odessa undfür Deutsch¬

land nach Triest und

Hamburg.

In Palästina be¬

standen 1914 insge¬

samt sieben deutsche