yo

Das Buch für Alle

Heft 6

/rSs/vS/s//o/7

Z?//7S/770

- tg

--

Ausnützung der Erdwärme als Kraftquelle

Von Professor Adolf Keller

^VXor einiger Zeit berichteten wir in unserem „Brich für Alle" * über die

eigenartigen Anlagen von

Lardarello in Toskana, in denen

die dem Boden entströmenden

heißen Vulkandämpfe zur Er¬

zeugung elektrischer Energie

verwendet werden. Durch Me¬

tallrohre, die 150 bis 200 Me¬

ter tief in den Boden gesenkt

wurden, werden die Dämpfe,

die aus den Spalten des Ge¬

steins herausdringen und schon

seit langer Zeit zur Beheizung

der Destillationspfannen in den

dortigen Borsäuregewinnungs¬

anlagen Verwendung fanden,

in größerer Tiefe gesammelt

und zum Antrieb eines elektri¬

schen Kraftwerkes ausgenüht.

Man hofft, die dort gewonnene

Energie von 40 000 Pferdestär¬

ken leicht auf 100 000 Pferde¬

stärken steigern zu können und

durch Beiziehung weiterer Vul¬

kangebiete (Phlegräische Felder

bei Neapel) einen großen Teil

Italiens auf billige Weise mit

Energie versorgen zu können.

Dieser technische Erfolg, der

für Italien während der kohlen-

armen Kriegszeit große volks¬

wirtschaftliche Bedeutung ge¬

wann, scheint den um die Ent¬

wicklung der Dampfturbinen

hochverdienten englischen Tech¬

niker Charles Parsons zu über¬

aus kühnen Plänen ermuntert

zu haben, die übrigens schon

vor hundertsiebzig Jahren in

ihren Grundzügen von de Maupertuis, dem Präsidenten der Berliner

Akademie, ausgesprochen worden sind. Da die Temperatur der Erde nach

den beim Abteufen

von Schächten und

Bohrlöchern gemach¬

ten Beobachtungen

mit ziemlicher Regel¬

mäßigkeit um drei

Grad Celsius auf 100

Meter Tiefe zunimmt,

und da zweifellos das

Erdinnere, wie die

Lavaergüsse der Vul¬

kane beweisen, Tem¬

peraturen aufweist,

bei denen die Gesteine

in Heller Weißglut

geschmolzen werden,

muß es nach seiner

Ansicht möglich sein,

durch Abteufen sehr

tiefer Schächte in Re¬

gionen zu kommen,

in denen uns unbe¬

grenzte Wärmemen¬

gen zur Verfügung

stehen. Sollte es nicht

möglich sein, die von

ihm angestrebte Tiefe

von 10 Kilometer mit

* Jahrgang 1921,

Heft 15, Seite 236:

Technische Ausnützung

vulkanycher Dämpfe.

einer Temperatur von 500 Grad Celsius durch Schächte zu erreichen (was

selbstverständlich beim heutigen Stand der Technik und wohl für immer

ausgeschlossen ist), so würde er sich auch mit 200 bis 250 Grad begnügen,

die vielleicht bei sorgfältiger Auswahl einer vulkanischen Gegend schon in

6 bis 8 Kilometer Tiefe anzutreffen wären. Wie man allerdings bei

diesem Schachtbau, selbst wenn

er als riesiger Trichter mit spi-

ralig an den Wänden sich hin-

aufschlängelnden Förderbahnen

in Angriff genommen würde,

die Kühlung der Luft auf eine

erträgliche Arbeitstemperatur

möglich machen sollte, ist nicht

ohne weiteres klar. Haben doch

schon beim Bau des Simplon-

tunnels die Temperaturver-

hältnisse fast unüberwindliche

Schwierigkeiten bereitet, indem

es kaum möglich war, dauernd

eine Luftabkühlung auf etwa

40 Grad zu erzielen, obwohl nur

2,5 Kilometer Felsmassiv über

der Tunnelmitte lagen. Er-

schwerend käme dann noch der

ungeheure Gesteinsdruck von

2000 bis 3000 Atmosphären

hinzu.

Am Grunde des Schachtes

sollten nach Parsons' Vorschlä-

gen Dampfkessel in Form von

großen, im Gestein ausgebro-

chenen Hohlräumen angelegt

werden, denen durch eine Rohr-

leitung beständig von oben

Wasser zugeführt würde, wäh-

rend der Dampf durch eine

andere Leitung den Dampf-

maschinen an der Erdoberfläche

zugeleitet würde. Dies wäre

eine künstliche Nachahmung der

meisten Geiser und heißen

Quellen, die ja dadurch zustande

kommen, daß das von der Erd-

einsickernde „Tagwasser" an dem

und an anderen Stellen durch

Spalten als Thermal-

quelle oder als Fu-

marole wieder zutage

tritt. In vielen Fäl-

len aber entstammen

die den Quellen ent-

strömenden Dämpfe

oder Thermalwasser

als sogenanntes „ju-

veniles Wasser", das

noch nie an der Erd-

oberfläche war, den

Lavamassen des Erd-

innern, denn diese

werden bei Vulkan-

ausbrüchen ja gerade

durch ihren Dampf-

gehalt aus den Vul-

kankratern herausge-

schleudert, nicht etwa

durch den hydrostati-

schen Druck der Erd-

rinde auf den flüssi-

gen Kern des Innern.

Wenn derart erhitzte

Dämpfe von Tagwas-

ser oder von juveni-

lem Wasser in Spal-

ten bequem aufsteigen

können, findet hier

durch Wärmekonvek-

tion (Würmeführung)

ein viel lebhafterer

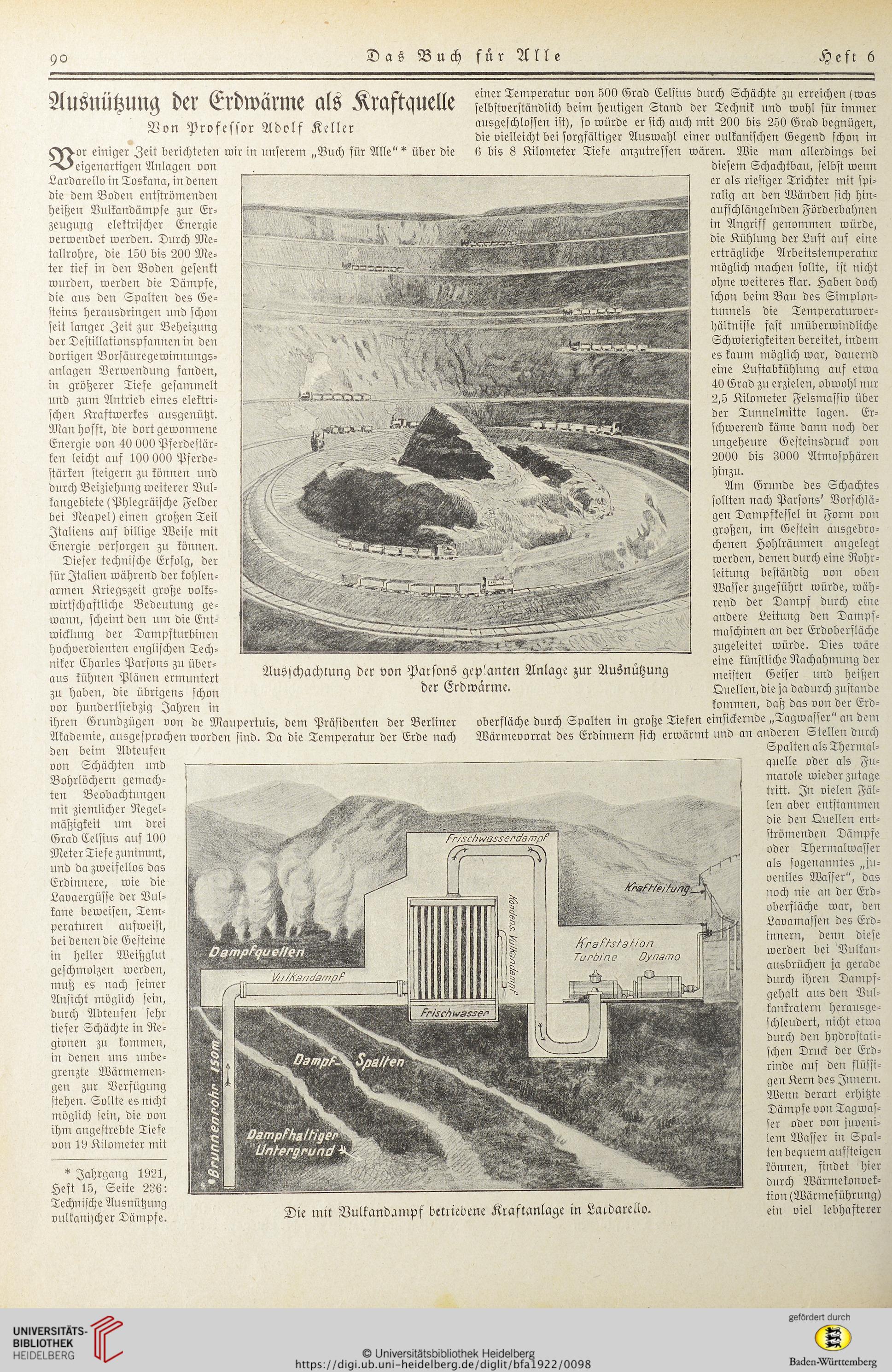

Ausschachtung der von Parsons gep'anten Anlage zur Ausnützung

der Erdwärme.

oberfläche durch Spalten in große Tiefen

Wärmevorrat des Erdinnern sich erwärmt

Die mit Vulkandampf betriebene Kraftanlage in Lardarello.

Das Buch für Alle

Heft 6

/rSs/vS/s//o/7

Z?//7S/770

- tg

--

Ausnützung der Erdwärme als Kraftquelle

Von Professor Adolf Keller

^VXor einiger Zeit berichteten wir in unserem „Brich für Alle" * über die

eigenartigen Anlagen von

Lardarello in Toskana, in denen

die dem Boden entströmenden

heißen Vulkandämpfe zur Er¬

zeugung elektrischer Energie

verwendet werden. Durch Me¬

tallrohre, die 150 bis 200 Me¬

ter tief in den Boden gesenkt

wurden, werden die Dämpfe,

die aus den Spalten des Ge¬

steins herausdringen und schon

seit langer Zeit zur Beheizung

der Destillationspfannen in den

dortigen Borsäuregewinnungs¬

anlagen Verwendung fanden,

in größerer Tiefe gesammelt

und zum Antrieb eines elektri¬

schen Kraftwerkes ausgenüht.

Man hofft, die dort gewonnene

Energie von 40 000 Pferdestär¬

ken leicht auf 100 000 Pferde¬

stärken steigern zu können und

durch Beiziehung weiterer Vul¬

kangebiete (Phlegräische Felder

bei Neapel) einen großen Teil

Italiens auf billige Weise mit

Energie versorgen zu können.

Dieser technische Erfolg, der

für Italien während der kohlen-

armen Kriegszeit große volks¬

wirtschaftliche Bedeutung ge¬

wann, scheint den um die Ent¬

wicklung der Dampfturbinen

hochverdienten englischen Tech¬

niker Charles Parsons zu über¬

aus kühnen Plänen ermuntert

zu haben, die übrigens schon

vor hundertsiebzig Jahren in

ihren Grundzügen von de Maupertuis, dem Präsidenten der Berliner

Akademie, ausgesprochen worden sind. Da die Temperatur der Erde nach

den beim Abteufen

von Schächten und

Bohrlöchern gemach¬

ten Beobachtungen

mit ziemlicher Regel¬

mäßigkeit um drei

Grad Celsius auf 100

Meter Tiefe zunimmt,

und da zweifellos das

Erdinnere, wie die

Lavaergüsse der Vul¬

kane beweisen, Tem¬

peraturen aufweist,

bei denen die Gesteine

in Heller Weißglut

geschmolzen werden,

muß es nach seiner

Ansicht möglich sein,

durch Abteufen sehr

tiefer Schächte in Re¬

gionen zu kommen,

in denen uns unbe¬

grenzte Wärmemen¬

gen zur Verfügung

stehen. Sollte es nicht

möglich sein, die von

ihm angestrebte Tiefe

von 10 Kilometer mit

* Jahrgang 1921,

Heft 15, Seite 236:

Technische Ausnützung

vulkanycher Dämpfe.

einer Temperatur von 500 Grad Celsius durch Schächte zu erreichen (was

selbstverständlich beim heutigen Stand der Technik und wohl für immer

ausgeschlossen ist), so würde er sich auch mit 200 bis 250 Grad begnügen,

die vielleicht bei sorgfältiger Auswahl einer vulkanischen Gegend schon in

6 bis 8 Kilometer Tiefe anzutreffen wären. Wie man allerdings bei

diesem Schachtbau, selbst wenn

er als riesiger Trichter mit spi-

ralig an den Wänden sich hin-

aufschlängelnden Förderbahnen

in Angriff genommen würde,

die Kühlung der Luft auf eine

erträgliche Arbeitstemperatur

möglich machen sollte, ist nicht

ohne weiteres klar. Haben doch

schon beim Bau des Simplon-

tunnels die Temperaturver-

hältnisse fast unüberwindliche

Schwierigkeiten bereitet, indem

es kaum möglich war, dauernd

eine Luftabkühlung auf etwa

40 Grad zu erzielen, obwohl nur

2,5 Kilometer Felsmassiv über

der Tunnelmitte lagen. Er-

schwerend käme dann noch der

ungeheure Gesteinsdruck von

2000 bis 3000 Atmosphären

hinzu.

Am Grunde des Schachtes

sollten nach Parsons' Vorschlä-

gen Dampfkessel in Form von

großen, im Gestein ausgebro-

chenen Hohlräumen angelegt

werden, denen durch eine Rohr-

leitung beständig von oben

Wasser zugeführt würde, wäh-

rend der Dampf durch eine

andere Leitung den Dampf-

maschinen an der Erdoberfläche

zugeleitet würde. Dies wäre

eine künstliche Nachahmung der

meisten Geiser und heißen

Quellen, die ja dadurch zustande

kommen, daß das von der Erd-

einsickernde „Tagwasser" an dem

und an anderen Stellen durch

Spalten als Thermal-

quelle oder als Fu-

marole wieder zutage

tritt. In vielen Fäl-

len aber entstammen

die den Quellen ent-

strömenden Dämpfe

oder Thermalwasser

als sogenanntes „ju-

veniles Wasser", das

noch nie an der Erd-

oberfläche war, den

Lavamassen des Erd-

innern, denn diese

werden bei Vulkan-

ausbrüchen ja gerade

durch ihren Dampf-

gehalt aus den Vul-

kankratern herausge-

schleudert, nicht etwa

durch den hydrostati-

schen Druck der Erd-

rinde auf den flüssi-

gen Kern des Innern.

Wenn derart erhitzte

Dämpfe von Tagwas-

ser oder von juveni-

lem Wasser in Spal-

ten bequem aufsteigen

können, findet hier

durch Wärmekonvek-

tion (Würmeführung)

ein viel lebhafterer

Ausschachtung der von Parsons gep'anten Anlage zur Ausnützung

der Erdwärme.

oberfläche durch Spalten in große Tiefen

Wärmevorrat des Erdinnern sich erwärmt

Die mit Vulkandampf betriebene Kraftanlage in Lardarello.