Deft -

Eine aufgebrochcne BaumwollbPce.

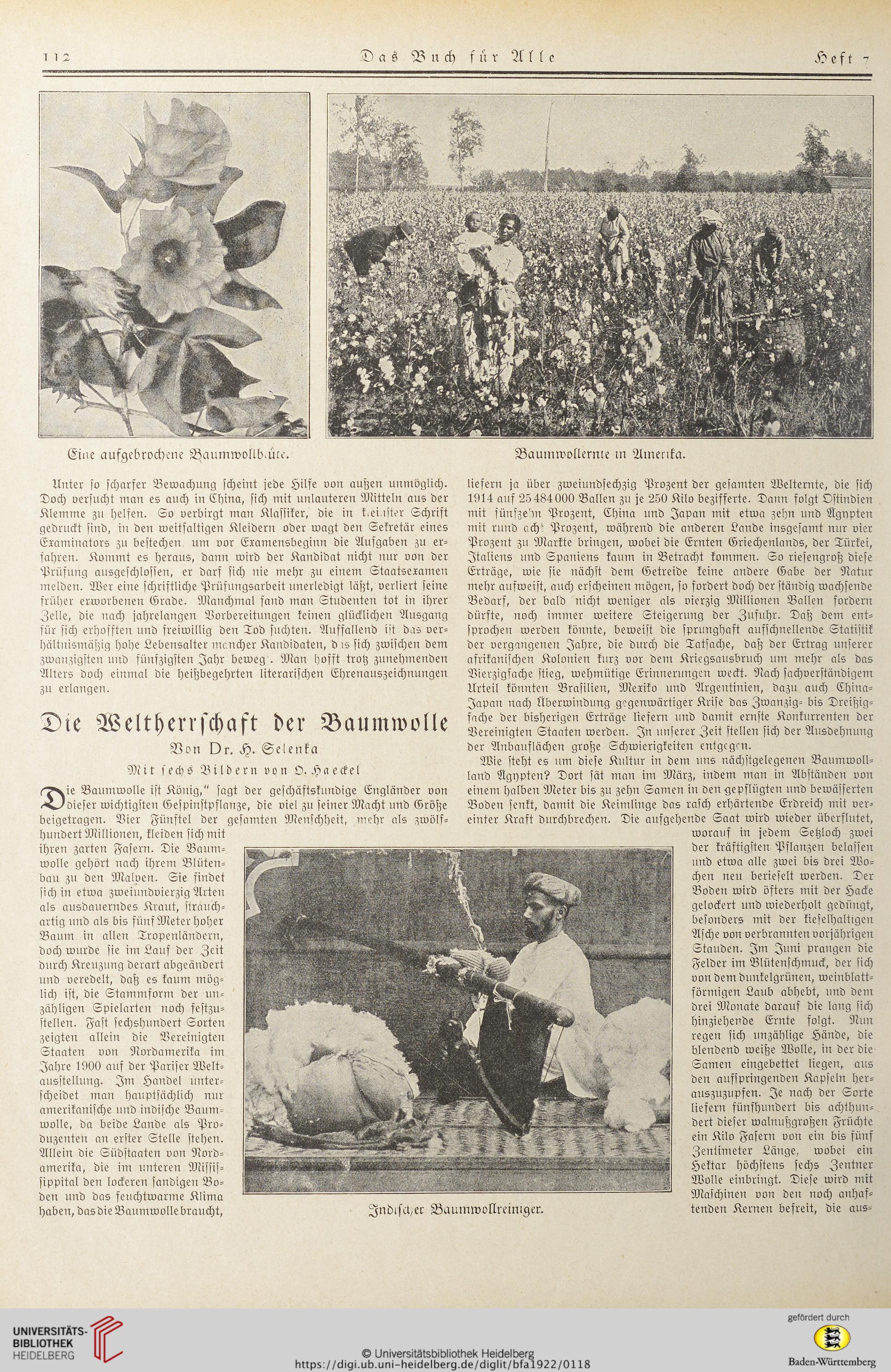

Baumwollernte m Ainerika.

Unter so scharfer Bewachung scheint jede Hilfe von außen unmöglich.

Doch versucht man es auch in China, sich mit unlauteren Mitteln aus der

Klemme zu helfen. So verbirgt man Klassiker, die in k.eiuster Schrift

gedruckt sind, in den weitfaltigen Kleidern oder wagt den Sekretär eines

Examinators zu bestechen, um vor Eramensbeginn die Aufgaben zu er-

fahren. Kommt es heraus, dann wird der Kandidat nicht nur von der

Prüfung ausgeschlossen, er darf sich nie mehr zu einem Staatsexamen

melden. Wer eine schriftliche Prüfungsarbeit unerledigt läßt, verliert seine

früher erworbenen Grade. Manchmal fand man Studenten tot in ihrer

Zelle, die nach jahrelangen Vorbereitungen keinen glücklichen Ausgang

für sich erhofften und freiwillig den Tod suchten. Auffallend ist das ver-

hältnismäßig hohe Lebensalter mancher Kandidaten, d is sich zwischen dem

zwanzigsten und fünfzigsten Jahr beweg . Man hofft trotz zunehmenden

Alters doch einmal die heißbegehrten literarischen Ehrenauszeichnungen

zu erlangen.

Die Weltherrschaft der Baumwolle

Von Or. H. Selenka

Mit sechs Bildern von O. Haeckel

ie Baumwolle ist König," sagt der geschäftskundige Engländer von

dieser wichtigsten Gespinstpflanze, die viel zu seiner Macht und Größe

beigetragen. Vier Fünftel der gesamten Menschheit, mehr als zwölf-

hundert Millionen, kleiden sich mit

ihren zarten Fasern. Die Baum¬

wolle gehört nach ihrem Blüten¬

bau zu den Malven. Sie findet

sich in etwa zweiundvierzig Arten

als ausdauerndes Kraut, strauch¬

artig und als bis fünf Meter hoher

Baum in allen Tropenländern,

doch wurde sie im Lauf der Zeit

durch Kreuzung derart abgeändert

und veredelt, daß es kaum mög¬

lich ist, die Stammform der un¬

zähligen Spielarten noch festzu¬

stellen. Fast sechshundert Sorten

zeigten allein die Vereinigten

Staaten von Nordamerika im

Jahre 1900 auf der Pariser Welt¬

ausstellung. Im Handel unter¬

scheidet man hauptsächlich nur¬

amerikanische und indische Baum¬

wolle, da beide Lande als Pro¬

duzenten an erster Stelle stehen.

Allein die Südstaaten von Nord¬

amerika, die im unteren Missis-

sippital den lockeren sandigen Bo¬

den und das feuchtwarme Klima

haben, das die Baumwolle braucht,

liefern ja über zweiundsechzig Prozent der gesamten Welternte, die sich

1914 auf 25 484000 Ballen zu je 250 Kilo bezifferte. Dann folgt Ostindien

mit fünfzehn Prozent, China und Japan mit etwa zehn und Ägypten

mit rnnd ackst Prozent, während die anderen Lande insgesamt nur vier

Prozent zu Markte bringen, wobei die Ernten Griechenlands, der Türkei,

Italiens und Spaniens kaum in Betracht kommen. So riesengroß diese

Erträge, wie sie nächst dem Getreide keine andere Gabe der Natur

mehr aufweist, auch erscheinen mögen, so fordert doch der ständig wachsende

Bedarf, der bald nicht weniger als vierzig Millionen Ballen fordern

dürfte, noch immer weitere Steigerung der Zufuhr. Daß dem ent-

sprochen werden könnte, beweist die sprunghaft aufschnellende Statistik

der vergangenen Jahre, die durch die Tatsache, daß der Ertrag unserer

afrikanischen Kolonien kurz vor dem Kriegsausbruch um mehr als das

Vier-zigfache stieg, wehmütige Erinnerungen weckt. Nach sachverständigem

Urteil könnten Brasilien, Mexiko und Argentinien, dazu auch China-

Japan nach Überwindung gegenwärtiger Krise das Zwanzig- bis Dreißig-

fache der bisherigen Erträge liefern und damit ernste Konkurrenten der

Vereinigten Staaten werden. In unserer Zeit stellen sich der Ausdehnung

der Anbauflächen große Schwierigkeiten entgegen.

Wie steht es um diese Kultur in dem uns nächstgelegenen Baumwoll-

land Ägypten? Dort sät man im März, indem man in Abständen von

einem halben Meter bis zn zehn Samen in den gepflügten und bewässerten

Boden senkt, damit die Keimlinge das rasch erhärtende Erdreich mit ver-

einter Kraft durchbrechen. Die aufgehende Saat wird wieder überflutet,

worauf in jedem Setzloch zwei

der kräftigsten Pflanzen belassen

und etwa alle zwei bis drei Wo-

chen neu berieselt werden. Der

Boden wird öfters mit der Hacke

gelockert und wiederholt gedüngt,

besonders mit der kieselhaltigen

Asche von verbrannten vorjährigen

Stauden. Im Juni prangen die

Felder im Vlütenschmuck, der sich

von dem dunkelgrünen, weinblatt-

förmigen Laub abhebt, und dem

drei Monate darauf die lang sich

hinziehende Ernte folgt. Nun

regen sich unzählige Hände, die

blendend weiße Wolle, in der die

Samen eingebettet liegen, aus

den aufspringenden Kapseln her-

auszuzupfen. Je nach der Sorte

liefern fünfhundert bis achthun-

dert dieser walnußgroßen Früchte

ein Kilo Fasern von ein bis fünf

Zentimeter Länge, wobei ein

Hektar höchstens sechs Zentner-

Wolle einbringt. Diese wird mit

Maschinen von den noch anhaf-

tenden Kernen befreit, die aus-

Jndlschec Baumwollreimger.