Heft 7

Das Buch f ü r l l e

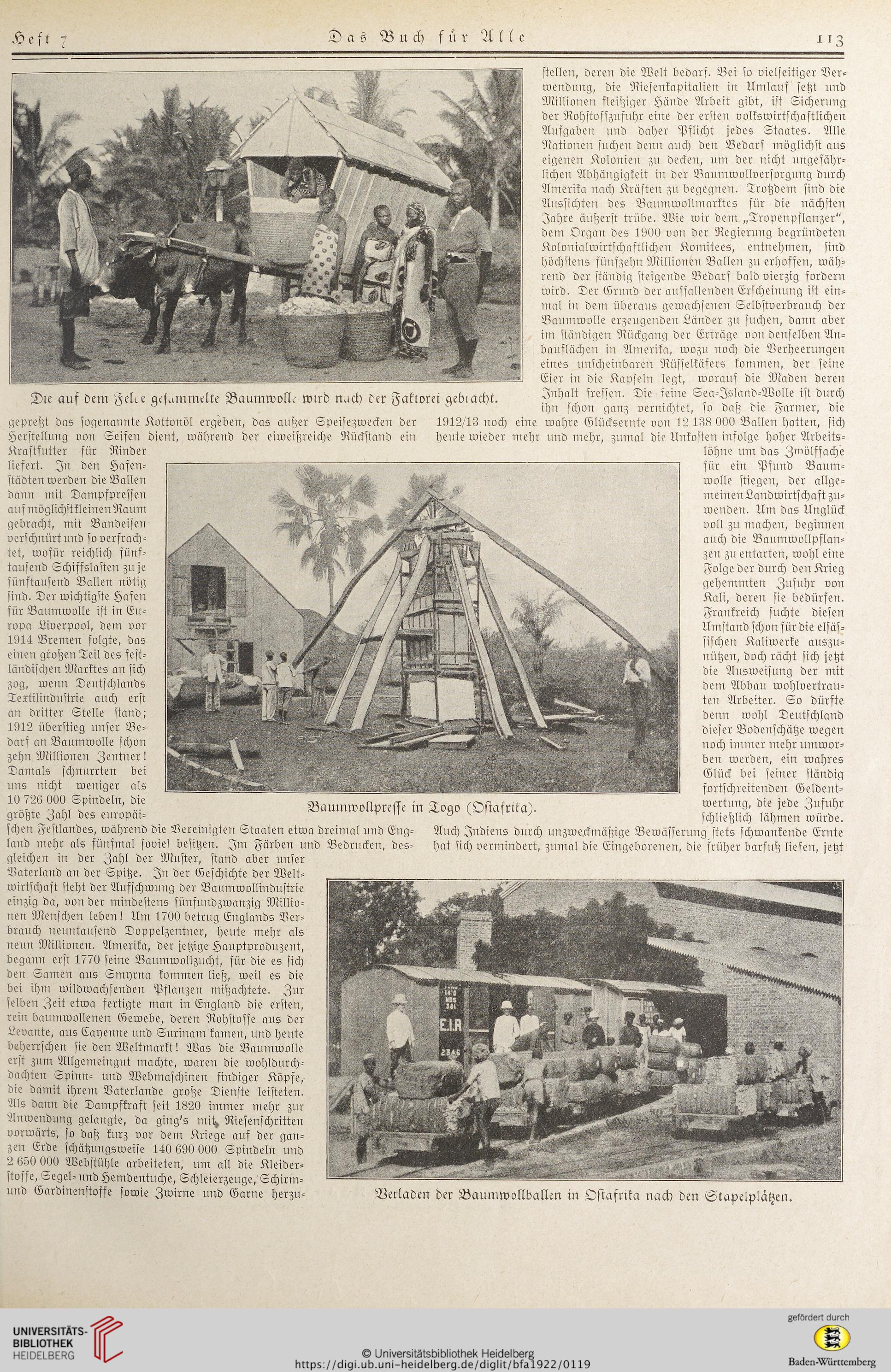

Dre auf dem Fefte gefummelte Baumwolle wird nach der Faktorei gebiacht.

gepreßt das sogenannte Kottonöl ergeben, das außer Speisezwecken der

Herstellung von Seifen dient, während der eiweißreiche Rückstand ein

Kraftfutter für Rinder

liefert. In den Hafen¬

städten werden die Ballen

dann mit Dampfpressen

auf möglichsttleinen Raum

gebracht, mit Bandeisen

verschnürt und so verfrach¬

tet, wofür reichlich fünf¬

tausend Schiffslasten znje

fünftausend Ballen nötig

sind. Der wichtigste Hafen

für Baumwolle ist in Eu¬

ropa Liverpool, dem vor

1914 Bremen folgte, das

einen großen Teil des fest¬

ländischen Marktes an sich

Zog, wenn Deutschlands

Textilindustrie auch erst

an dritter Stelle stand;

1912 überstieg unser Be¬

darf an Baumwolle schou

zehn Millionen Zentner!

Damals schnarrten bei

uns nicht weniger als

10 726 000 Spindeln, die

größte Zahl des europäi¬

schen Festlandes, während die Vereinigten Staaten etwa dreimal und Eng-

land mehr als fünfmal soviel besitzen. Im Färben und

gleichen in der Zahl der Muster, stand aber unser

Vaterland an der Spitze. In der Geschichte der Welt¬

wirtschaft steht der Aufschwung der Baumwollindustrie

einzig da, von der mindestens fünfundzwanzig Millio-

nen Menschen leben! Um 1700 betrug Englands Ver-

brauch neuntausend Doppelzentner, heute mehr als

neun Millionen. Amerika, der jetzige Hauptprodnzent,

begann erst 1770 seine Baumwollzucht, für die es sich

den Samen aus Smyrna kommen ließ, weil es die

bei ihm wildwachsenden Pflanzen mißachtete. Zur

selben Zeit etwa fertigte man in England die ersten,

rein baumwollenen Gewebe, deren Rohstoffe aus der

Levante, aus Cayenne und Surinam kamen, und heilte

beherrschen sie den Weltmarkt! Was die Baumwolle

erst zum Allgemeingut machte, waren die wohldurch-

dachten Spinn- und Webmaschinen findiger Köpfe,

die damit ihrem Vaterlande große Dienste leisteten.

Als dann die Dampfkrnft seit 1820 immer mehr zur

Anwendung gelangte, da ging's mit^ Riesenschritten

vorwärts, so daß kurz vor dem Kriege auf der gan¬

zen Erde schätzungsweise 140 690 000 Spindeln und

2 650 000 Webstühle arbeiteten, um all die Kleider-

stoffe, Segel-und Hemdentuche, Schleierzeuge, Schirm-

und Gardinenstoffe sowie Zwirne und Garne herzu-

stellen, deren die Welt bedarf. Bei so vielseitiger Ver-

wendung, die Riesenkapitalien in Umlauf setzt und

Millionen fleißiger Hände Arbeit gibt, ist Sicherung

der Rohstoffzufuhr eine der ersten volkswirtschaftlichen

Aufgaben und daher Pflicht jedes Staates. Alle

Nationen suchen denn auch den Bedarf möglichst aus

eigenen Kolonien zu decken, um der nicht ungefähr-

licher: Abhängigkeit in der Baumwollversorgnng durch

Amerika uach Kräften zu begegnen. Trotzdem sind die

Aussichten des Baumwollmarktes für die nächsten

Jahre äußerst trübe. Wie wir dem „Tropenpflanzer",

dem Organ des 1900 von der Regierung begründeten

Kolonialwirtschaftlichen Komitees, entnehmen, sind

höchstens fünfzehn Millionen Ballen zn erhoffen, wäh-

rend der ständig steigende Bedarf bald vierzig fordern

wird. Der Grund der auffallenden Erscheinung ist ein-

mal in dem überaus gewachsenen Selbstverbrauch der

Baumwolle erzeugeudeu Länder zn suchen, dann aber

im stündigen Rückgang der Erträge von denselben An-

bauflächen in Amerika, wozu noch die Verheerungen

eines unscheinbaren Rüsselkäfers kommen, der seine

Eier in die Kapseln legt, worauf die Maden deren

Inhalt fressen. Die seine Sea-Jsland-Wolle ist durch

ihn schon ganz vernichtet, so daß die Farmer, die

1912/18 noch eine wahre Glücksernte von 12 138 000 Ballen hatten, sich

heute wieder mehr und mehr, zumal die Unkosten infolge hoher Arbeits-

löhne um das Zmölffache

für ein Pfund Baum-

wolle stiegen, der allge-

meinenLandwirtschaft zu-

wenden. Um das Unglück

voll zu machen, beginnen

auch die Baumwollpflan-

zen zu entarten, wohl eine

Folge der durch den Krieg

gehemmten Zufuhr von

Kali, deren sie bedürfen.

Frankreich suchte diesen

Umstand schon für die elsäs-

sischen Kaliwerke auszu-

nützen, doch rächt sich jetzt

die Ausweisung der mit

dem Abbau wohlvertrau-

ten Arbeiter. So dürfte

denn wohl Deutschland

dieser Bodenschätze wegen

noch immer mehr umwor-

ben werden, ein wahres

Glück bei seiner ständig

fortschreitenden Geldent-

Baulnwollpresse in Togo (Ostafrita). Zufuhr

schließlich lähmen würde.

Auch Indiens durch unzweckmäßige Bewässerung stets schwankende Ernte

Bedrucken, des- hat sich vermindert, zumal die Eingeborenen, die früher barfuß liefen, jetzt

Das Buch f ü r l l e

Dre auf dem Fefte gefummelte Baumwolle wird nach der Faktorei gebiacht.

gepreßt das sogenannte Kottonöl ergeben, das außer Speisezwecken der

Herstellung von Seifen dient, während der eiweißreiche Rückstand ein

Kraftfutter für Rinder

liefert. In den Hafen¬

städten werden die Ballen

dann mit Dampfpressen

auf möglichsttleinen Raum

gebracht, mit Bandeisen

verschnürt und so verfrach¬

tet, wofür reichlich fünf¬

tausend Schiffslasten znje

fünftausend Ballen nötig

sind. Der wichtigste Hafen

für Baumwolle ist in Eu¬

ropa Liverpool, dem vor

1914 Bremen folgte, das

einen großen Teil des fest¬

ländischen Marktes an sich

Zog, wenn Deutschlands

Textilindustrie auch erst

an dritter Stelle stand;

1912 überstieg unser Be¬

darf an Baumwolle schou

zehn Millionen Zentner!

Damals schnarrten bei

uns nicht weniger als

10 726 000 Spindeln, die

größte Zahl des europäi¬

schen Festlandes, während die Vereinigten Staaten etwa dreimal und Eng-

land mehr als fünfmal soviel besitzen. Im Färben und

gleichen in der Zahl der Muster, stand aber unser

Vaterland an der Spitze. In der Geschichte der Welt¬

wirtschaft steht der Aufschwung der Baumwollindustrie

einzig da, von der mindestens fünfundzwanzig Millio-

nen Menschen leben! Um 1700 betrug Englands Ver-

brauch neuntausend Doppelzentner, heute mehr als

neun Millionen. Amerika, der jetzige Hauptprodnzent,

begann erst 1770 seine Baumwollzucht, für die es sich

den Samen aus Smyrna kommen ließ, weil es die

bei ihm wildwachsenden Pflanzen mißachtete. Zur

selben Zeit etwa fertigte man in England die ersten,

rein baumwollenen Gewebe, deren Rohstoffe aus der

Levante, aus Cayenne und Surinam kamen, und heilte

beherrschen sie den Weltmarkt! Was die Baumwolle

erst zum Allgemeingut machte, waren die wohldurch-

dachten Spinn- und Webmaschinen findiger Köpfe,

die damit ihrem Vaterlande große Dienste leisteten.

Als dann die Dampfkrnft seit 1820 immer mehr zur

Anwendung gelangte, da ging's mit^ Riesenschritten

vorwärts, so daß kurz vor dem Kriege auf der gan¬

zen Erde schätzungsweise 140 690 000 Spindeln und

2 650 000 Webstühle arbeiteten, um all die Kleider-

stoffe, Segel-und Hemdentuche, Schleierzeuge, Schirm-

und Gardinenstoffe sowie Zwirne und Garne herzu-

stellen, deren die Welt bedarf. Bei so vielseitiger Ver-

wendung, die Riesenkapitalien in Umlauf setzt und

Millionen fleißiger Hände Arbeit gibt, ist Sicherung

der Rohstoffzufuhr eine der ersten volkswirtschaftlichen

Aufgaben und daher Pflicht jedes Staates. Alle

Nationen suchen denn auch den Bedarf möglichst aus

eigenen Kolonien zu decken, um der nicht ungefähr-

licher: Abhängigkeit in der Baumwollversorgnng durch

Amerika uach Kräften zu begegnen. Trotzdem sind die

Aussichten des Baumwollmarktes für die nächsten

Jahre äußerst trübe. Wie wir dem „Tropenpflanzer",

dem Organ des 1900 von der Regierung begründeten

Kolonialwirtschaftlichen Komitees, entnehmen, sind

höchstens fünfzehn Millionen Ballen zn erhoffen, wäh-

rend der ständig steigende Bedarf bald vierzig fordern

wird. Der Grund der auffallenden Erscheinung ist ein-

mal in dem überaus gewachsenen Selbstverbrauch der

Baumwolle erzeugeudeu Länder zn suchen, dann aber

im stündigen Rückgang der Erträge von denselben An-

bauflächen in Amerika, wozu noch die Verheerungen

eines unscheinbaren Rüsselkäfers kommen, der seine

Eier in die Kapseln legt, worauf die Maden deren

Inhalt fressen. Die seine Sea-Jsland-Wolle ist durch

ihn schon ganz vernichtet, so daß die Farmer, die

1912/18 noch eine wahre Glücksernte von 12 138 000 Ballen hatten, sich

heute wieder mehr und mehr, zumal die Unkosten infolge hoher Arbeits-

löhne um das Zmölffache

für ein Pfund Baum-

wolle stiegen, der allge-

meinenLandwirtschaft zu-

wenden. Um das Unglück

voll zu machen, beginnen

auch die Baumwollpflan-

zen zu entarten, wohl eine

Folge der durch den Krieg

gehemmten Zufuhr von

Kali, deren sie bedürfen.

Frankreich suchte diesen

Umstand schon für die elsäs-

sischen Kaliwerke auszu-

nützen, doch rächt sich jetzt

die Ausweisung der mit

dem Abbau wohlvertrau-

ten Arbeiter. So dürfte

denn wohl Deutschland

dieser Bodenschätze wegen

noch immer mehr umwor-

ben werden, ein wahres

Glück bei seiner ständig

fortschreitenden Geldent-

Baulnwollpresse in Togo (Ostafrita). Zufuhr

schließlich lähmen würde.

Auch Indiens durch unzweckmäßige Bewässerung stets schwankende Ernte

Bedrucken, des- hat sich vermindert, zumal die Eingeborenen, die früher barfuß liefen, jetzt