144

Das Buch f ü r A l l e

Heft 2

Der eingeborene Großstadtmensch verliert bald den Zusammenhang mit

dem Volt, ja er fühlt sich erhaben darüber nnd spricht wegwerfend und ver-

ächtlich von den Leutchen in Nippenburg lind Krähwinkel. Was ihm jeweils

als Kirnst erscheint, setzt er als Norm: seiner Schätzung soll sich das Volk

anpassen, bewundern soll es, was auf dem Asphaltboden in weltfernen und

mel r oder weniger lebensfremden Klüngeln entstanden ist. Der Groß-

stadtliterat und Großstadtkünstler schämt sich des Nippenburger Provinz-

geschmackes und verachtet ihn. Er schwätzt und salbadert endlos und ver-

zweifelt zuletzt, wenn seinen Bemühungen der Beifall vermag- bleibt,

ohne den er nicht zu leben vermag.

Und wenn nun wieder einmal einer von denen in die Stadt kommt,

der ihr nicht mit Haut uud Haaren verfällt, der seine Seele nicht verkauft

und verliert und der Art, von der er stammt, und dein Boden die Heimat-

treue bewahrt, dann schilt ihn der Asphaltmensch einen belang o'en Phi-

lister. Wi helm Raabe behält recht: der germanische Genius zog und zieht

einen groszen Teil seiner Kraft aus dem Philistertum, uud nicht wenige

unserer Besten stammten und stammen zu ihrem und dem Glück anderer

aus Nippenburg. Uud das Beste an ihnen gab diesen Männern die Heimat

und nicht die Großstadt, die in Wahrheit n r eine spektakelnde Karawan-

serei ist, in der nichts Innerliches zu gedeihen und zu reifen vermäg, denn

die ständige Unrast und schwankende Ziellosigkeit des Scheinlebens in den

groszen Städten verdirbt, verhunzt, vernichtet und verbraucht mehr Men-

schen, alsindermänner-

morderwsten Schlacht

geopfert werden. Der

Dichter Balzac nannte

das Paris seiner Zeit

das „faulendeGe schwür,

die Eiterbeule am Leibe

Frankreichs". Damals

war Berlin noch eine

Art Provinzstadt, und

doch klagten und spot¬

teten Dichter, Kompo¬

nisten, Maler und Bild¬

hauer über den Ungeist

derSpreeathener.Hein¬

rich Heine schrieb die

Verse:

„Verlas; Berlin mit

seinem dürren Sande,

Und dünnem Tee und

überwitz'gen Leuten,

DieGottund Welt,und

was sie selbstbrdeuten,

Begriffen längst mit

HegelschemVerstande.

Komm mit nach In¬

dien, nach dem Son¬

nenlande ..."

Welche Weltfremd¬

heit, welcher Bildungs¬

dünkel gehören dazu,

wenn dieGroszstadtgeister

einem vielarügen Volk

von Millionen zumu¬

ten, ihrer Ge chmacksdik-

tatur hörig zu werden.

Wie grotesk wirkt die

Entrüstung der Men¬

schen aus diesen Krei¬

sen, wenn das Volk sich

von ihnen abkehrt und

sich an jene Künstler

hält, die den innerlichen

Zusammenhang mit ihm

nie verloren haben, die

auch mr Weltstadtwirr-

sal ihre Herkunft nicht

vergessen können und

noch weniger wollen, ja,

die lich ihres anderen

Wesens erst im Trubel

des überhitzteu Lebens

klar bewuszt geworden

sind. Man mag über

„Heimatkunst" spotten,

aber nur dann g' chicht es mit Fug rm> R cht, wenn sie gemacht und ge-

wollt ist. Erweist sie sich als echt, dann wird kein ästhetischer Urteilspruch

ihr etwas anhaben können. Ludwig Richter, den das Volk liebte und noch

liebt, ist auch einer von den guten Nippenburgern gewesen, der sich seiner

Herkunft nicht schämte, sich selber und dem Heimalboden, der Muttererde,

treu blieb.

Uud auch Matthäus Schiestl* verkaufte und verlor seine Seele nicht, er

hat die Erinnerungen seiner Heimal und seiner Jugend nie preisgegeben,

und das ist seine Stärke. Als reifer Mann erhielt er sich treuherzigen Kinder-

sinn, und als Künstler verleugnete er nie sein früh gewonnenes inneres Ver-

hältnis zu deu gr szen Meistern unserer völkischen Vergangenheit, die ihm

einst zu Wegführern geworden waren, bis er im Laufe der eigenen Ent-

wicklung, geduldig und angestrengt arbeitend seine besondere Weise fand.

In Schiestls Kunst findet sich nicht der kleinste Zug, der an den Prunk

der Renaissance oder die pompche Geste und Äußerlichkeit eurer gewisser:

Barockmalerei gemahut. Er ist aber auch kein Gotiker. Seine schlichten

Ausdrucksformen widerstreben jeder schlagwortähnlichen Einordnung. Hier

soll kein langes und breites darüber geschrieben werden, was man als

deutsch im Widerspiel zu romanischer Art bezeichnen könnte. Nur das soll

betout werden: in deutscher Kunst stand und steht der innere Gehalt, der

seelische Ausdruck hoch über dem Suchen und Ringen nach äußerlich for-

maler Schönheit, vor allem der „schönen" Linie. Irgendwie war und ist

alle deutsche Kunst herb

und schlicht.

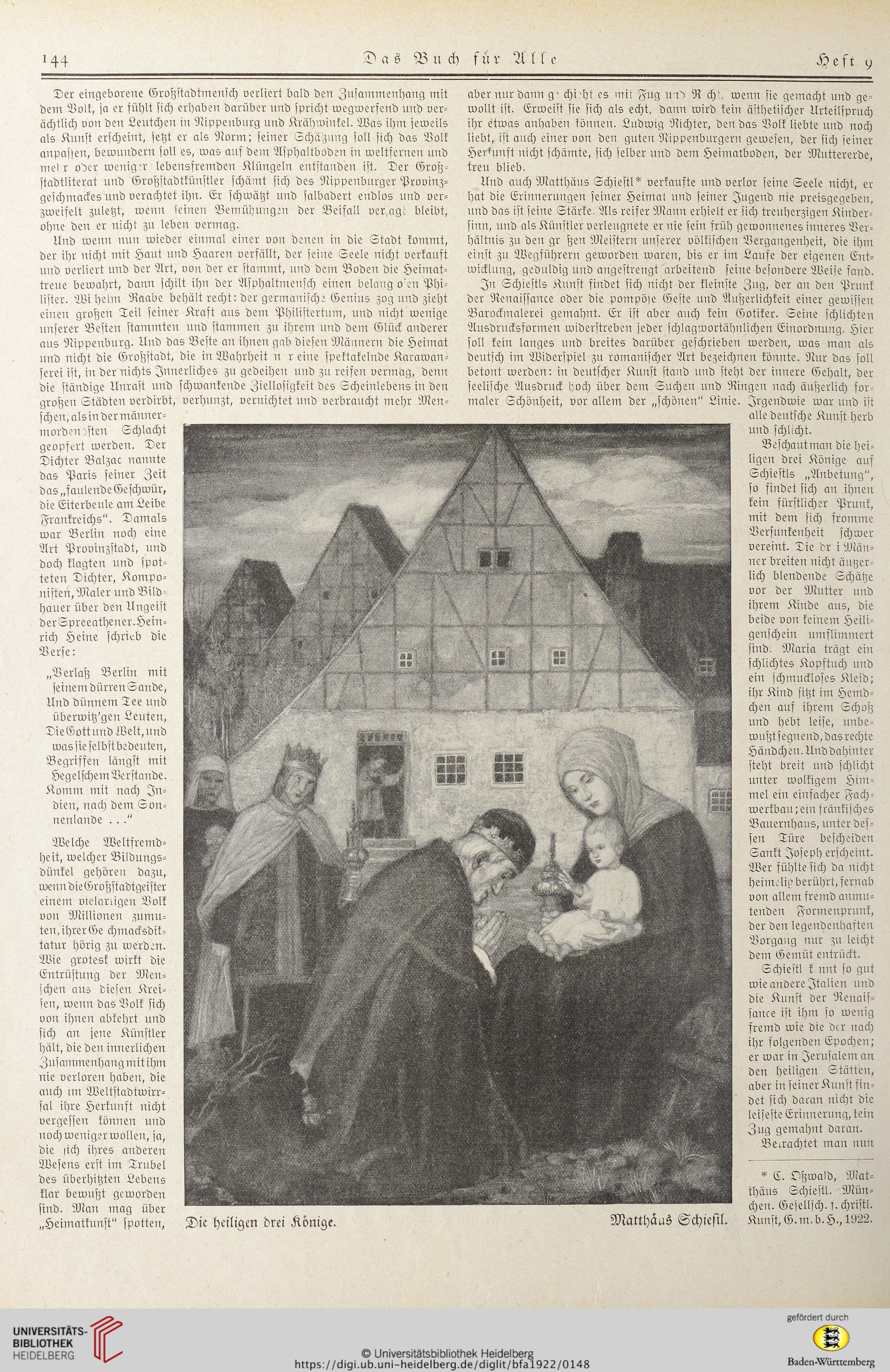

Beschautman die hei-

ligen drei Könige auf

Schiestls „Anbetung",

so findet sich an ihnen

kein fürstlicher Prunk,

mit dem sich fromme

Versunkenheit schwer

vereint. Tie dr i Män-

ner breiten nicht äußer-

lich blendende Schätze

vor der Mutter und

ihrem Kinde aus, die

beide von keinem Heili-

genschein umflimmert

sind. Maria trägt ein

schlichtes Kopftuch und

ein schmuckloses Kleid;

ihr Kind sitzt im Hemd-

chen auf ihrem Schoß

und hebt leise, unbe-

wußt segnend, dasrechte

Händchen, kinddahinter

steht breit und schlicht

unter wolkigem Him-

mel ein einfacher Fach-

werkbau; ein fränkisches

Bauernhaus, unter des-

sen Türe bescheiden

Sankt Joseph erscheint.

Wer fühlte sich da nicht

heimelig berührt, fernab

von allem fremd anmu-

tenden Formenprunk,

der den legendenhaften

Vorgang nur zu leicht

dem Gemüt entrückt.

Schiestl k nnt so gut

wie auoereItalien und

die Kunst der Renais-

sance ist ihm so wenig

fremd wie die dcr nach

ihr folgenden Epochen;

er war in Jerusalem an

den heiligen Stätten,

aber in seiner Kunst fin-

det sich daran nicht die

leiseste Erinnerung, kein

Zug gemahnt daran.

Befrachtet man nun

* E. Oßwald, Mat-

thäus Schiestl. Mün-

chen. Gcsellsch. z. christl.

Kunst, G. m. b. H., 1922.

Die heiligen drei Könige. Matthäus Schiehl.

Das Buch f ü r A l l e

Heft 2

Der eingeborene Großstadtmensch verliert bald den Zusammenhang mit

dem Volt, ja er fühlt sich erhaben darüber nnd spricht wegwerfend und ver-

ächtlich von den Leutchen in Nippenburg lind Krähwinkel. Was ihm jeweils

als Kirnst erscheint, setzt er als Norm: seiner Schätzung soll sich das Volk

anpassen, bewundern soll es, was auf dem Asphaltboden in weltfernen und

mel r oder weniger lebensfremden Klüngeln entstanden ist. Der Groß-

stadtliterat und Großstadtkünstler schämt sich des Nippenburger Provinz-

geschmackes und verachtet ihn. Er schwätzt und salbadert endlos und ver-

zweifelt zuletzt, wenn seinen Bemühungen der Beifall vermag- bleibt,

ohne den er nicht zu leben vermag.

Und wenn nun wieder einmal einer von denen in die Stadt kommt,

der ihr nicht mit Haut uud Haaren verfällt, der seine Seele nicht verkauft

und verliert und der Art, von der er stammt, und dein Boden die Heimat-

treue bewahrt, dann schilt ihn der Asphaltmensch einen belang o'en Phi-

lister. Wi helm Raabe behält recht: der germanische Genius zog und zieht

einen groszen Teil seiner Kraft aus dem Philistertum, uud nicht wenige

unserer Besten stammten und stammen zu ihrem und dem Glück anderer

aus Nippenburg. Uud das Beste an ihnen gab diesen Männern die Heimat

und nicht die Großstadt, die in Wahrheit n r eine spektakelnde Karawan-

serei ist, in der nichts Innerliches zu gedeihen und zu reifen vermäg, denn

die ständige Unrast und schwankende Ziellosigkeit des Scheinlebens in den

groszen Städten verdirbt, verhunzt, vernichtet und verbraucht mehr Men-

schen, alsindermänner-

morderwsten Schlacht

geopfert werden. Der

Dichter Balzac nannte

das Paris seiner Zeit

das „faulendeGe schwür,

die Eiterbeule am Leibe

Frankreichs". Damals

war Berlin noch eine

Art Provinzstadt, und

doch klagten und spot¬

teten Dichter, Kompo¬

nisten, Maler und Bild¬

hauer über den Ungeist

derSpreeathener.Hein¬

rich Heine schrieb die

Verse:

„Verlas; Berlin mit

seinem dürren Sande,

Und dünnem Tee und

überwitz'gen Leuten,

DieGottund Welt,und

was sie selbstbrdeuten,

Begriffen längst mit

HegelschemVerstande.

Komm mit nach In¬

dien, nach dem Son¬

nenlande ..."

Welche Weltfremd¬

heit, welcher Bildungs¬

dünkel gehören dazu,

wenn dieGroszstadtgeister

einem vielarügen Volk

von Millionen zumu¬

ten, ihrer Ge chmacksdik-

tatur hörig zu werden.

Wie grotesk wirkt die

Entrüstung der Men¬

schen aus diesen Krei¬

sen, wenn das Volk sich

von ihnen abkehrt und

sich an jene Künstler

hält, die den innerlichen

Zusammenhang mit ihm

nie verloren haben, die

auch mr Weltstadtwirr-

sal ihre Herkunft nicht

vergessen können und

noch weniger wollen, ja,

die lich ihres anderen

Wesens erst im Trubel

des überhitzteu Lebens

klar bewuszt geworden

sind. Man mag über

„Heimatkunst" spotten,

aber nur dann g' chicht es mit Fug rm> R cht, wenn sie gemacht und ge-

wollt ist. Erweist sie sich als echt, dann wird kein ästhetischer Urteilspruch

ihr etwas anhaben können. Ludwig Richter, den das Volk liebte und noch

liebt, ist auch einer von den guten Nippenburgern gewesen, der sich seiner

Herkunft nicht schämte, sich selber und dem Heimalboden, der Muttererde,

treu blieb.

Uud auch Matthäus Schiestl* verkaufte und verlor seine Seele nicht, er

hat die Erinnerungen seiner Heimal und seiner Jugend nie preisgegeben,

und das ist seine Stärke. Als reifer Mann erhielt er sich treuherzigen Kinder-

sinn, und als Künstler verleugnete er nie sein früh gewonnenes inneres Ver-

hältnis zu deu gr szen Meistern unserer völkischen Vergangenheit, die ihm

einst zu Wegführern geworden waren, bis er im Laufe der eigenen Ent-

wicklung, geduldig und angestrengt arbeitend seine besondere Weise fand.

In Schiestls Kunst findet sich nicht der kleinste Zug, der an den Prunk

der Renaissance oder die pompche Geste und Äußerlichkeit eurer gewisser:

Barockmalerei gemahut. Er ist aber auch kein Gotiker. Seine schlichten

Ausdrucksformen widerstreben jeder schlagwortähnlichen Einordnung. Hier

soll kein langes und breites darüber geschrieben werden, was man als

deutsch im Widerspiel zu romanischer Art bezeichnen könnte. Nur das soll

betout werden: in deutscher Kunst stand und steht der innere Gehalt, der

seelische Ausdruck hoch über dem Suchen und Ringen nach äußerlich for-

maler Schönheit, vor allem der „schönen" Linie. Irgendwie war und ist

alle deutsche Kunst herb

und schlicht.

Beschautman die hei-

ligen drei Könige auf

Schiestls „Anbetung",

so findet sich an ihnen

kein fürstlicher Prunk,

mit dem sich fromme

Versunkenheit schwer

vereint. Tie dr i Män-

ner breiten nicht äußer-

lich blendende Schätze

vor der Mutter und

ihrem Kinde aus, die

beide von keinem Heili-

genschein umflimmert

sind. Maria trägt ein

schlichtes Kopftuch und

ein schmuckloses Kleid;

ihr Kind sitzt im Hemd-

chen auf ihrem Schoß

und hebt leise, unbe-

wußt segnend, dasrechte

Händchen, kinddahinter

steht breit und schlicht

unter wolkigem Him-

mel ein einfacher Fach-

werkbau; ein fränkisches

Bauernhaus, unter des-

sen Türe bescheiden

Sankt Joseph erscheint.

Wer fühlte sich da nicht

heimelig berührt, fernab

von allem fremd anmu-

tenden Formenprunk,

der den legendenhaften

Vorgang nur zu leicht

dem Gemüt entrückt.

Schiestl k nnt so gut

wie auoereItalien und

die Kunst der Renais-

sance ist ihm so wenig

fremd wie die dcr nach

ihr folgenden Epochen;

er war in Jerusalem an

den heiligen Stätten,

aber in seiner Kunst fin-

det sich daran nicht die

leiseste Erinnerung, kein

Zug gemahnt daran.

Befrachtet man nun

* E. Oßwald, Mat-

thäus Schiestl. Mün-

chen. Gcsellsch. z. christl.

Kunst, G. m. b. H., 1922.

Die heiligen drei Könige. Matthäus Schiehl.