Heft 9

Das B u ch fü r 'A l l e

145

Weihnachten.

Matthaus Schiefil.

-ihm in Würzburg

und außerhalb der

Stadt beachtens-

wert schien. In

der Werkstatt des

Vaters lernte er

nicht nur schnitzen,

die Figuren und

die Relief, wurden

auch bemalt und

vergoldet. Wer die

handwerkliche Un-

behilflichkeit,Nach-

lässigkeit und Gleich-

gültigkeit mamb es

ledig'ich schulmü-

ßig unterrichteten

jungen Künstlers

kennengelernt hat,

der wird esbegrei-

fen, wie wichtig

und wertvoll die

väterliche Lehre

für den werden-

den Künstler ge-

worden ist. Aber

die stille Werkstätte

und das elterliche Haus boteu ihm noch mehr. Seinen

frühen Jugendeindrücken verdankt er das Volkstümliche

seiner Kunst. An ihm bewahrheiteten

sich Goethes Worte: „Das Kind ist

der werdende Mann." Und Schiestls

Biograph schrieb denn anch: „Wie die

Blume im Samen, so steckt sein spä-

teres Schaffen in den Erfahrungen

seiner Jugend. Die Frühwerke um-

schreiben fast vollständig die Stoff-

welt seiner Kunst, und nicht das Was,

nur das Wie hat sich im Laufe der

Jahre leise, wenn auch stetig gewan-

delt. Die Grundstimmung: stille Kind-

lichkeit, schlichte Frömmigkeit und eine

gesunde Herbigkeit, ist geblieben."

In ein Skizzenbuch von 1908 schrieb

Schiestl das Goethewort: „Der innere

Eehal. des bearbeiteten Gegenstandes

ist der Anfang und das Ende der

Kunst. Man wird zwar nicht leugnen,

daß das Genie, das ausgebüdete

Kunsttalent, durch Behandlung aus

allem etwas machen und den wider-

spenstigsten Stoff bezwingen kann. Ge-

nau besehen entsteht aber dann immer

mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk,

welches aus einem würdigen Gegen-

stände ruhen soll, damit uns zuletzt

die Behandlung durch Geschick, Mühe

und Fleiß die Würde des Stoffes desto

glücklicher entgegenbringe."

Daß Schiestl sich nicht dazu bekennt,

„Kunst um der Kunst willen" zu trei-

ben, hat ihm die Schätzung seiner Bil-

der in jenen Volkskreisen eingebracht,

in denen der innere stoffliche Gehalt

einer Schöpfung über Programmkunst

und maltechnische Probleme gestellt

wird. Er hat damit vielen etwas ge-

geben, das ihnen Herz und Seele be-

wegt, und die es ihm danken. Mag

der lediglich kunstästhetisch verstandes-

gemäß Urteilende Schiestls Werk des-

halb geringer einschätzen als andere

problematische Versuche, das Volk,

dem der Meister entstammt, dessen

Empfindungsleben und Vorstellungs-

weise er sich nicht entfremdete, wird

ihm dafür durch unmittelbare Freude

an seinen Schöpfungen lohnen.

Schiestls Malerei >

und seine Litho¬

graphien im Zu¬

sammenhang, und

sucht man zum j

Verständnis seiner

Art nach Verglei¬

chen mit den von

anderen Künstlern

geschaffenen Ar¬

beiten, so wird

man an Richter, s

bei manchem an

Schwind, aber auch

an Thoma und

besonders an Bühle

erinnert. Genauer §

besehen fühlt und

begreift man dann

aber doch bald, daß

Schiestls Weise eine l

andere ist. An der

Münchener Aka¬

demie ist Wilhelm -

Diez sein Lehrer !

gewesen, ter ihn zur j_

Treue gegenüber

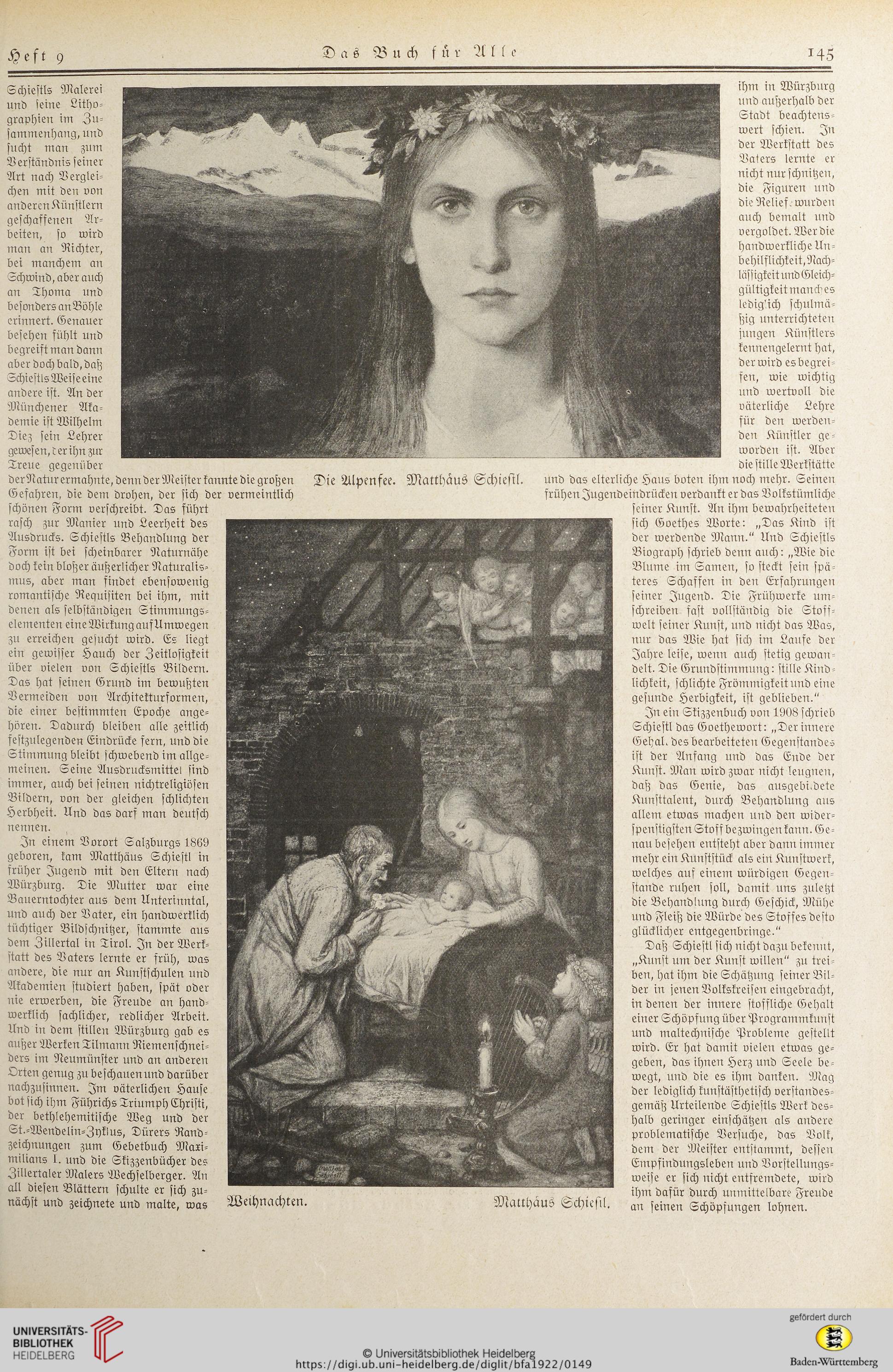

derNaturermahnte,dennderMeisterkanntediegroßen Die Alpenfee. Matthäus Schiesäl.

Gefahren, die dem drohen, der sich der vermeintlich

schönen Form verschreibt. Das führt

rasch zur Manier und Leerheit des

Ausdrucks. Schiestls Behandlung der

Form ist bei scheinbarer Naturnähe

doch kein bloßer äußerlicher Naturalis¬

mus, aber man findet ebensowenig

romantische Requisiten bei ihm, mit

denen als selbständigen Stimmungs¬

elementen eine Wirkung aufUmwegen

zu erreichen gesucht wird. Es liegt

ein gewisser Hauch der Zeitlosigkeit

über vielen von Schiestls Bildern.

Das hat seinen Grund im bewußten

Vermeiden von Archikekturformen,

die einer bestimmten Epoche ange¬

hören. Dadurch bleiben alle zeitlich

festzulegenden Eindrücke fern, und die

Stimmung bleibt schwebend im allge¬

meinen. Seine Ausdrucksmittel sind

immer, auch bei seinen nichtreligiösen

Bildern, von der gleichen schlichten

Herbheit. Und das darf man deutsch

nennen.

In einem Vorort Salzburgs 1869

geboren, kam Matthäus Schiestl in

früher Jugend mit den Eltern nach

Würzburg. Die Mutter war eine

Bauerntochter aus dem Unterinntal,

und auch der Vater, ein handwerklich

tüchtiger Bildschnitzer, stammte aus

dem Zillertal in Tirol. In der Werk¬

statt des Vaters lernte er früh, was

andere, die nur an Kunstschulen und

Akademien studiert haben, spät oder

nie erwerben, die Freude an hand¬

werklich sachlicher, redlicher Arbeit.

Und in dem stillen Würzburg gab es

außer Werken Tilmann Riemenschnei¬

ders im Neumünster und an anderen

Orten genug zu beschauen und darüber

nachzusinnen. Im väterlichen Hause

bot sich ihm Führichs Triumph Christi,

der bethlehemitische Weg und der

St.-Wendelin-Zyklus, Dürers Rand¬

zeichnungen zum Gebetbuch Mari-

milians 1. und die Skizzenbücher des

Zillertaler Malers Wechselberger. An

all diesen Blättern schulte er sich zu¬

nächst und zeichnete und malte, was

Das B u ch fü r 'A l l e

145

Weihnachten.

Matthaus Schiefil.

-ihm in Würzburg

und außerhalb der

Stadt beachtens-

wert schien. In

der Werkstatt des

Vaters lernte er

nicht nur schnitzen,

die Figuren und

die Relief, wurden

auch bemalt und

vergoldet. Wer die

handwerkliche Un-

behilflichkeit,Nach-

lässigkeit und Gleich-

gültigkeit mamb es

ledig'ich schulmü-

ßig unterrichteten

jungen Künstlers

kennengelernt hat,

der wird esbegrei-

fen, wie wichtig

und wertvoll die

väterliche Lehre

für den werden-

den Künstler ge-

worden ist. Aber

die stille Werkstätte

und das elterliche Haus boteu ihm noch mehr. Seinen

frühen Jugendeindrücken verdankt er das Volkstümliche

seiner Kunst. An ihm bewahrheiteten

sich Goethes Worte: „Das Kind ist

der werdende Mann." Und Schiestls

Biograph schrieb denn anch: „Wie die

Blume im Samen, so steckt sein spä-

teres Schaffen in den Erfahrungen

seiner Jugend. Die Frühwerke um-

schreiben fast vollständig die Stoff-

welt seiner Kunst, und nicht das Was,

nur das Wie hat sich im Laufe der

Jahre leise, wenn auch stetig gewan-

delt. Die Grundstimmung: stille Kind-

lichkeit, schlichte Frömmigkeit und eine

gesunde Herbigkeit, ist geblieben."

In ein Skizzenbuch von 1908 schrieb

Schiestl das Goethewort: „Der innere

Eehal. des bearbeiteten Gegenstandes

ist der Anfang und das Ende der

Kunst. Man wird zwar nicht leugnen,

daß das Genie, das ausgebüdete

Kunsttalent, durch Behandlung aus

allem etwas machen und den wider-

spenstigsten Stoff bezwingen kann. Ge-

nau besehen entsteht aber dann immer

mehr ein Kunststück als ein Kunstwerk,

welches aus einem würdigen Gegen-

stände ruhen soll, damit uns zuletzt

die Behandlung durch Geschick, Mühe

und Fleiß die Würde des Stoffes desto

glücklicher entgegenbringe."

Daß Schiestl sich nicht dazu bekennt,

„Kunst um der Kunst willen" zu trei-

ben, hat ihm die Schätzung seiner Bil-

der in jenen Volkskreisen eingebracht,

in denen der innere stoffliche Gehalt

einer Schöpfung über Programmkunst

und maltechnische Probleme gestellt

wird. Er hat damit vielen etwas ge-

geben, das ihnen Herz und Seele be-

wegt, und die es ihm danken. Mag

der lediglich kunstästhetisch verstandes-

gemäß Urteilende Schiestls Werk des-

halb geringer einschätzen als andere

problematische Versuche, das Volk,

dem der Meister entstammt, dessen

Empfindungsleben und Vorstellungs-

weise er sich nicht entfremdete, wird

ihm dafür durch unmittelbare Freude

an seinen Schöpfungen lohnen.

Schiestls Malerei >

und seine Litho¬

graphien im Zu¬

sammenhang, und

sucht man zum j

Verständnis seiner

Art nach Verglei¬

chen mit den von

anderen Künstlern

geschaffenen Ar¬

beiten, so wird

man an Richter, s

bei manchem an

Schwind, aber auch

an Thoma und

besonders an Bühle

erinnert. Genauer §

besehen fühlt und

begreift man dann

aber doch bald, daß

Schiestls Weise eine l

andere ist. An der

Münchener Aka¬

demie ist Wilhelm -

Diez sein Lehrer !

gewesen, ter ihn zur j_

Treue gegenüber

derNaturermahnte,dennderMeisterkanntediegroßen Die Alpenfee. Matthäus Schiesäl.

Gefahren, die dem drohen, der sich der vermeintlich

schönen Form verschreibt. Das führt

rasch zur Manier und Leerheit des

Ausdrucks. Schiestls Behandlung der

Form ist bei scheinbarer Naturnähe

doch kein bloßer äußerlicher Naturalis¬

mus, aber man findet ebensowenig

romantische Requisiten bei ihm, mit

denen als selbständigen Stimmungs¬

elementen eine Wirkung aufUmwegen

zu erreichen gesucht wird. Es liegt

ein gewisser Hauch der Zeitlosigkeit

über vielen von Schiestls Bildern.

Das hat seinen Grund im bewußten

Vermeiden von Archikekturformen,

die einer bestimmten Epoche ange¬

hören. Dadurch bleiben alle zeitlich

festzulegenden Eindrücke fern, und die

Stimmung bleibt schwebend im allge¬

meinen. Seine Ausdrucksmittel sind

immer, auch bei seinen nichtreligiösen

Bildern, von der gleichen schlichten

Herbheit. Und das darf man deutsch

nennen.

In einem Vorort Salzburgs 1869

geboren, kam Matthäus Schiestl in

früher Jugend mit den Eltern nach

Würzburg. Die Mutter war eine

Bauerntochter aus dem Unterinntal,

und auch der Vater, ein handwerklich

tüchtiger Bildschnitzer, stammte aus

dem Zillertal in Tirol. In der Werk¬

statt des Vaters lernte er früh, was

andere, die nur an Kunstschulen und

Akademien studiert haben, spät oder

nie erwerben, die Freude an hand¬

werklich sachlicher, redlicher Arbeit.

Und in dem stillen Würzburg gab es

außer Werken Tilmann Riemenschnei¬

ders im Neumünster und an anderen

Orten genug zu beschauen und darüber

nachzusinnen. Im väterlichen Hause

bot sich ihm Führichs Triumph Christi,

der bethlehemitische Weg und der

St.-Wendelin-Zyklus, Dürers Rand¬

zeichnungen zum Gebetbuch Mari-

milians 1. und die Skizzenbücher des

Zillertaler Malers Wechselberger. An

all diesen Blättern schulte er sich zu¬

nächst und zeichnete und malte, was