Japanische Handwerker und Kleinhändler / Von A. Ä.eidner / Mit Photographien von W. Gircke und O. Haeckel

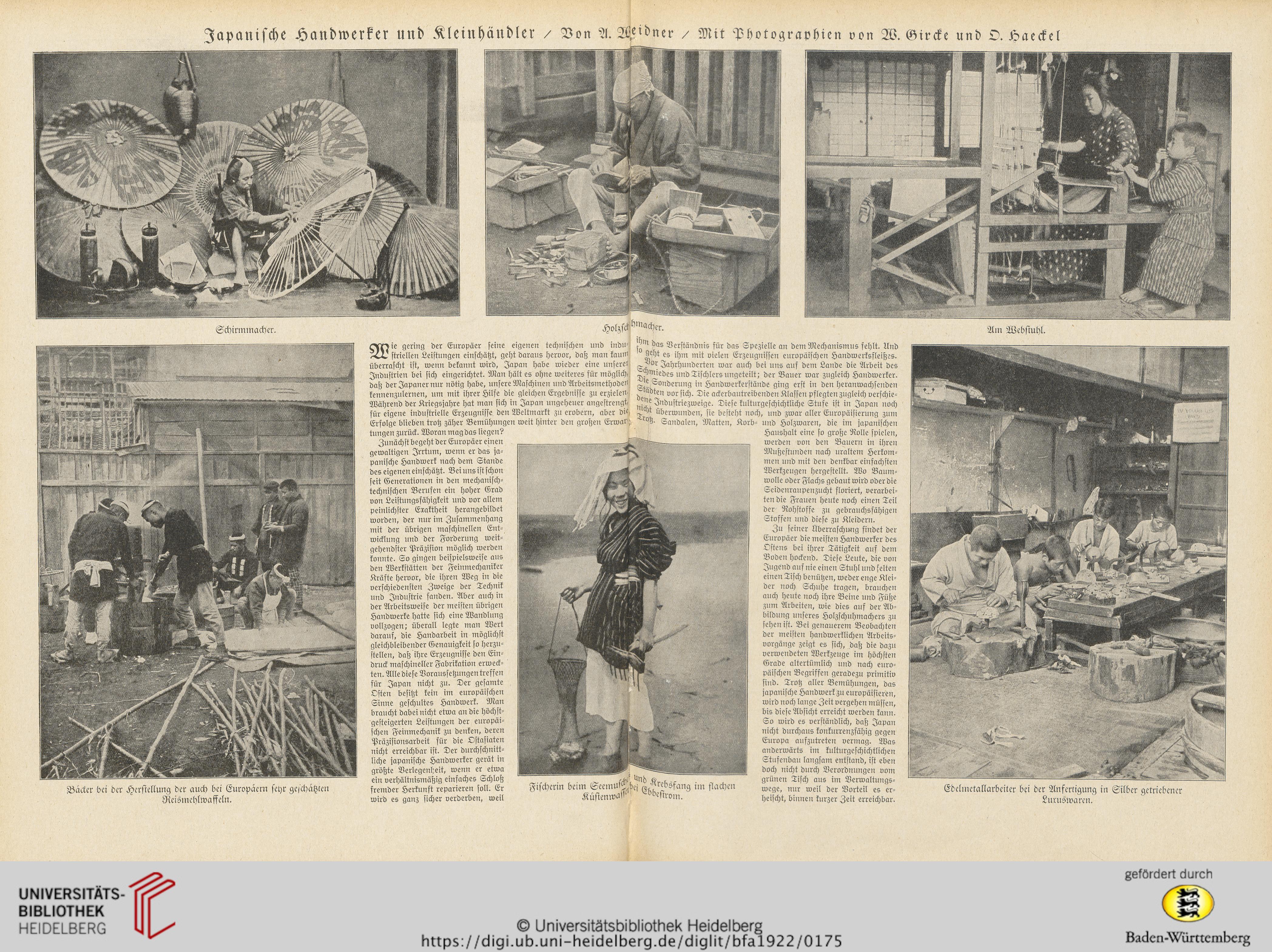

Schirmmacher.

Barter bei der Herstellung der auch bei Europäern seyr geschätzten

Reismehlwaffeln.

"«evvaunven, pe oegey: nv,

^otz. Sandalen, Matten, Korb

das Verständnis für das Spezielle an dem Mechanismus fehlt. Und

6cht es ihm mit vielen Erzeugnissen europäischen Handwerksfleißes.

Vox Jahrhunderten war auch bei uns auf dem Lande die Arbeit des

^.lwiedes und Tischlers ungeteilt; der Bauer war zugleich Handwerker.

Sonderung in Handwerkerstände ging erst in den Heranwachsenden

^ten vor sich. Die ackerbautreibenden Klassen pflegten zugleich verschie-

ni^ Industriezweige. Diese kulturgeschichtliche Stufe ist in Japan noch

u überwunden, sie besteht noch, und zwar aller Europäisierung zum

oh. Sandalen, Matten, Korb- und Holzwaren, die im japanischen

Haushalt eine so große Nolle spielen,

-—.__ werden von den Bauern in ihren

Mußestunden nach uraltem Herkom-

men und mit den denkbar einfachsten

Werkzeugen hergestellt. Wo Baum-

wolle oder Flachs gebaut wird oder die

Seidenraupenzucht floriert, verarbei-

ten die Frauen heute noch einen Teil

der Rohstoffe zu gebrauchsfähigen

Stoffen und diese zu Kleidern.

Zu seiner llberraschrmg findet der

Europäer die meisten Handwerker des

Ostens bei ihrer Tätigkeit auf dem

Holzsff^acher>.

^V^ie gering der Europäer seine eigenen technischen und indm

striellen Leistungen einschätzt, geht daraus hervor, daß man kaum

überrascht ist, wenn bekannt wird, Japan habe wieder eine unserer

Industrien bei sich eingerichtet. Man hält es ohne weiteres für möglich,

daß der Japaner nur nötig habe, unsere Maschinen und Arbeitsmethoden

kennenzulernen, um mit ihrer Hilfe die gleichen Ergebnisse zu erzielen.

Während der Kriegsjahre hat man sich in Japan ungeheuer angestrengt,

für eigene industrielle Erzeugnisse den Weltmarkt zu erobern, aber dih

Erfolge blieben trotz zäher Bemühungen weit hinter den großen ErwaH

tungen zurück. Woran mag das liegen?

Zunächst begeht der Europäer einen

gewaltigen Irrtum, wenn er das ja-

panische Handwerk nach dem Stande

des eigenen einschätzt. Bei uns ist schon

seit Generationen in den mechanisch-

technischen Berufen ein hoher Grad

von Leistungsfähigkeit und vor allem

peinlichster Exaktheit herangebildet

worden, der nur im Zusammenhang

mit der übrigen maschinellen Ent-

wicklung und der Forderung weit-

gehendster Präzision möglich werden

konnte. So gingen beispielsweise aus

den Werkstätten der Feinmechaniker

Kräfte hervor, die ihren Weg in die

verschiedensten Zweige der Technik

und Industrie fanden. Aber auch in

der Arbeitsweise der meisten übriger:

Handwerke hatte sich eine Wandlung

vollzogen; überall legte man Wert

darauf, die Handarbeit in möglichst

gleichbleibender Genauigkeit so herzu-

stellen, daß ihre Erzeugnisse den Ein-

druck maschineller Fabrikation erweck-

ten. Alle diese Voraussetzungen treffen

für Japan nicht zu. Der gesamte

Osten besitzt kein im europäischen

Sinne geschultes Handwerk. Man

braucht dabei nicht etwa an die höchst-

gesteigerten Leistungen der europäi-

schen Feinmechanik zu denken, deren

Präzisionsarbeit für die Ostasiaten

nicht erreichbar ist. Der durchschnitt-

liche japanische Handwerker gerät in

größte Verlegenheit, wenn er etwa

ein verhältnismäßig einfaches Schloß

fremder Herkunft reparieren soll. Er

wird es ganz sicher verderben, weil

Boden hockend. Diese Leute, die von

Jugend auf nie einen Stuhl und selten

einen Tisch benützen, weder enge Klei-

der noch Schnhe tragen, brauchen

anch heute noch ihre Beine und Füße

zum Arbeiten, wie dies auf der Ab-

bildung unseres Holzschuhmachers zu

sehen ist. Bei genauerem Beobachten

der meisten handwerklichen Arbeits-

vorgänge zeigt es sich, daß die dazu

verwendeten Werkzeuge im höchsten

Grade altertümlich und nach euro-

päischen Begriffen geradezu primitiv

sind. Trotz aller Bemühungen, das

japanische Handwerk zu europäisieren,

wird noch lange Zeit vergehen müssen,

bis diese Absicht erreicht werden kann.

So wird es verständlich, daß Japan

nicht durchaus konkurrenzfähig gegen

Europa auszutreten vermag. Was

anderwärts im kulturgeschichtlichen

Ctufenban langsam entstand, ist eben

doch nicht durch Verordnungen vom

grüner: Tisch aus im Verwaltungs-

wege, nur weil der Vorteil es er-

heischt, binnen kurzer Zeit erreichbar.

Fischerin beim Seeiuu^bej^ '^kebsfang im flachen

Küstenw^ ^bestrom.'

Ain Webstuhl.

Edelmetallarbeüer bei der Anfertigung in Silber getriebener

Luruswaren.

Schirmmacher.

Barter bei der Herstellung der auch bei Europäern seyr geschätzten

Reismehlwaffeln.

"«evvaunven, pe oegey: nv,

^otz. Sandalen, Matten, Korb

das Verständnis für das Spezielle an dem Mechanismus fehlt. Und

6cht es ihm mit vielen Erzeugnissen europäischen Handwerksfleißes.

Vox Jahrhunderten war auch bei uns auf dem Lande die Arbeit des

^.lwiedes und Tischlers ungeteilt; der Bauer war zugleich Handwerker.

Sonderung in Handwerkerstände ging erst in den Heranwachsenden

^ten vor sich. Die ackerbautreibenden Klassen pflegten zugleich verschie-

ni^ Industriezweige. Diese kulturgeschichtliche Stufe ist in Japan noch

u überwunden, sie besteht noch, und zwar aller Europäisierung zum

oh. Sandalen, Matten, Korb- und Holzwaren, die im japanischen

Haushalt eine so große Nolle spielen,

-—.__ werden von den Bauern in ihren

Mußestunden nach uraltem Herkom-

men und mit den denkbar einfachsten

Werkzeugen hergestellt. Wo Baum-

wolle oder Flachs gebaut wird oder die

Seidenraupenzucht floriert, verarbei-

ten die Frauen heute noch einen Teil

der Rohstoffe zu gebrauchsfähigen

Stoffen und diese zu Kleidern.

Zu seiner llberraschrmg findet der

Europäer die meisten Handwerker des

Ostens bei ihrer Tätigkeit auf dem

Holzsff^acher>.

^V^ie gering der Europäer seine eigenen technischen und indm

striellen Leistungen einschätzt, geht daraus hervor, daß man kaum

überrascht ist, wenn bekannt wird, Japan habe wieder eine unserer

Industrien bei sich eingerichtet. Man hält es ohne weiteres für möglich,

daß der Japaner nur nötig habe, unsere Maschinen und Arbeitsmethoden

kennenzulernen, um mit ihrer Hilfe die gleichen Ergebnisse zu erzielen.

Während der Kriegsjahre hat man sich in Japan ungeheuer angestrengt,

für eigene industrielle Erzeugnisse den Weltmarkt zu erobern, aber dih

Erfolge blieben trotz zäher Bemühungen weit hinter den großen ErwaH

tungen zurück. Woran mag das liegen?

Zunächst begeht der Europäer einen

gewaltigen Irrtum, wenn er das ja-

panische Handwerk nach dem Stande

des eigenen einschätzt. Bei uns ist schon

seit Generationen in den mechanisch-

technischen Berufen ein hoher Grad

von Leistungsfähigkeit und vor allem

peinlichster Exaktheit herangebildet

worden, der nur im Zusammenhang

mit der übrigen maschinellen Ent-

wicklung und der Forderung weit-

gehendster Präzision möglich werden

konnte. So gingen beispielsweise aus

den Werkstätten der Feinmechaniker

Kräfte hervor, die ihren Weg in die

verschiedensten Zweige der Technik

und Industrie fanden. Aber auch in

der Arbeitsweise der meisten übriger:

Handwerke hatte sich eine Wandlung

vollzogen; überall legte man Wert

darauf, die Handarbeit in möglichst

gleichbleibender Genauigkeit so herzu-

stellen, daß ihre Erzeugnisse den Ein-

druck maschineller Fabrikation erweck-

ten. Alle diese Voraussetzungen treffen

für Japan nicht zu. Der gesamte

Osten besitzt kein im europäischen

Sinne geschultes Handwerk. Man

braucht dabei nicht etwa an die höchst-

gesteigerten Leistungen der europäi-

schen Feinmechanik zu denken, deren

Präzisionsarbeit für die Ostasiaten

nicht erreichbar ist. Der durchschnitt-

liche japanische Handwerker gerät in

größte Verlegenheit, wenn er etwa

ein verhältnismäßig einfaches Schloß

fremder Herkunft reparieren soll. Er

wird es ganz sicher verderben, weil

Boden hockend. Diese Leute, die von

Jugend auf nie einen Stuhl und selten

einen Tisch benützen, weder enge Klei-

der noch Schnhe tragen, brauchen

anch heute noch ihre Beine und Füße

zum Arbeiten, wie dies auf der Ab-

bildung unseres Holzschuhmachers zu

sehen ist. Bei genauerem Beobachten

der meisten handwerklichen Arbeits-

vorgänge zeigt es sich, daß die dazu

verwendeten Werkzeuge im höchsten

Grade altertümlich und nach euro-

päischen Begriffen geradezu primitiv

sind. Trotz aller Bemühungen, das

japanische Handwerk zu europäisieren,

wird noch lange Zeit vergehen müssen,

bis diese Absicht erreicht werden kann.

So wird es verständlich, daß Japan

nicht durchaus konkurrenzfähig gegen

Europa auszutreten vermag. Was

anderwärts im kulturgeschichtlichen

Ctufenban langsam entstand, ist eben

doch nicht durch Verordnungen vom

grüner: Tisch aus im Verwaltungs-

wege, nur weil der Vorteil es er-

heischt, binnen kurzer Zeit erreichbar.

Fischerin beim Seeiuu^bej^ '^kebsfang im flachen

Küstenw^ ^bestrom.'

Ain Webstuhl.

Edelmetallarbeüer bei der Anfertigung in Silber getriebener

Luruswaren.