Heft 2Ü

Das Buch für Alle

4'5

Schichtenfaltung eine geologische Verwerfungsspalte erkennbar ist, verliert

sich das leicht wirbelnde Wasser in die Eesteinsrnassen am Ufer. Horcht man

an einer dieser Stellen, so vernimmt man das Brausen eines Wasserfalles,

der in unterirdische Höhlen hinabstürzt. Dieser Naturvorgang bringt Tausen-

den von Fischen den Tod, die im Trockenbett elend umkommen. Nach

unterirdischem Lauf durch das zerklüftete Gebiet tritt die Donau bei dem

Städtchen Aach in der Riesenquelle des Aachtopfs als mächtigste Quelle

Deutschlands wieder zutage, um

nun als Aach dem Bodensee und

damit dem Rhein zuzueilen. Die

Donau ist also, so eigenartig dies

klingt, ein Nebenfluß des Rheins.

Geologisch betrachtet ist diese

unterirdischeDonau-Rhein-Verbin-

dung eine bedeutsame Erscheinung,

in volkswirtschaftlicher und gesund¬

heitlicher Hinsicht ist aber die Trok-

kenlegung des Donaubetts bei Tutt¬

lingen ein bedenklicher und schwerer

Mißstand, der dringend Abhilfe er¬

heischt. Der um die geologische Er -

forschuug der Douauversinkung ver¬

diente Eeologieprofessor Or. 5k. E.

Endriß schrieb vor einem Jahre, es

sei eine Kulturpflicht, nicht nur

dem wilden Zustand an der oberen

Donau zu steuern, um schweren

Schäden, besonders Erdeinbrüchen

und Überschwemmungen, vorzu¬

beugen, sondern auch die heute viel¬

fach verheerend tätigen Wasser¬

kräfte in nu hbare Bahuen zu lenken.

Im Jahre 1904 ereignete sich an einer Stelle des Versinkuugsgebietes

inmitten der Straße ein acht Quadratmeter umfassender Erdfall. Es ist

nahezu unbegreiflich, daß derartige Zustände seit vielen Jahrzehnten be-

stehen konnten. So schrieb man 1898: Es ist begreiflich, daß von Tuttlingen

aus, das in seinem gewerblichen Leben und seinen sanitären Verhältnissen

durch diese Sachlage schwer geschädigt wird,

wiederholt versucht worden ist, diese „Donau¬

löcher", wie sie im Volksmund heißen, zu ver¬

stopfen; aber alle Versuche scheiterten bisher an

dem Übelstand, daß wir noch kein einheitliches

Wasserrecht besitzen, das die Handhabe zu einer¬

gesetzlichen Änderung dieses Zustandes böte. Da¬

mals wie auch in den meisten vergangenen Jah¬

ren und auch Heuer wieder trocknete das Donau¬

bett völlig aus. Da und dort fand mau wohl

noch einige wassergefüllteVertiefungenZndenen

zahlreiche Fische eine letzte Zuflucht fanden, bis

auch diese Tümpel austrockneten und die armen

Tiere verendeten. Hundertweise lagen sie um¬

her und verpesteten die Luft. Dreiundzwauzig

Jahre später, im November 1921, erhob Pro¬

fessor Endriß abermals seine Klagen: „Wenn

man westwärts von Tuttlingen, oberhalb der

württembergischen Landesgrenze, die fast sechs

Kilometer lange Strecke der Donauunter¬

brechung in Baden Zwischen Möhringen und

Immendingen und die dortige Verwahrlosung

des Flußbettes gesehen hat, so muß man sich

fragen, ob man hier noch im einigen deut¬

schen Vater lande ist. Man ist versucht zu

behaupten, diese Zustände sind geradezu sym¬

bolisch. Man wendete sich mit einer Kundgebung

an den Reichspräsidenten, die Staatspräsiden¬

ten und die Arbeitsminister von Baden und

Württemberg, und Heuer ist es noch so wie es

bisher gewesen ist."

Am 8. Juni 1922, nachmittags zwischen fünf

und sechs Uhr, ist Heuer zum erstenmal am sogenannten Brühl, einem

Bergabhang auf der Markung der badischen Stadtgemeinde Möhringen,

eine Vollversinkung des Donauwassers eingetreten. Nach starken Gewitter-

regen der folgenden Tage wurden diese Stellen wieder überflutet. Er-

fahrungsgemäß zeigt sich aber spätestens bis in vier Wochen mit Eintritt

der trockenen Jahreszeit die vollständige Versinkung des Donauwassers an

den entlang des „Brühls" sich hinziehenden Versinkungsstellen, wie auch

am rechtseitigen Ufer der Donau oberhalb des Wehrs der Maschinenfabrik

Immendingen. Im vergangenen Jahr ist an diesen Stellen die Schwarz-

walddonau schon im April nach der Hegauer Aach abgeflossen. Vom

10. April 1921 bis zum 24. Januar 1922, also mehr als neun Monate hin-

durch, ist das gewachsene Bett der Donau zwischen Immendingen und

Möhringen trocken gelegen, mit einer kurzen Unterbrechung während

zweier Regentage am 7. und 8. Juni 1921.

Seit fünfzig Jahren herrschen ähnliche Mißstände. Besonders für die

industriell hochentwickelte Stadt Tuttlingen wird die Befürchtung nicht bloß

wirtschaftlichen, sondern auch ge-

sundheitlichen Schadens durch das

Fortschreiten der Donauversicke-

rung in bedrohliche Nähe gerückt.

In früheren Zeiten haben sich

die Talbewohner selbst geholfen;

wenn die Donau zu versiegen

drohte, wurden die Löcher ver-

stopft und andere Vorkehrungen

getroffen. Diese Selbsthilfe der

Anwohner ist jedoch seit 1876

durch badisches Gesetz verboten.

Bis Mitte der siebziger Jahre

kannte man offenbar keine lang-

andauernde Trockenlegung des

Donaubetts, die seit 1876 zur

Regel geworden ist. Es war vor-

auszusehen, daß sich die Lage

dauernd verschlimmern würde. So

kam es durch die zerstörende Wir-

kung des Wassers soweit, daß sich

die Versinkungsstellen immer mehr

erweiterten, und daß im Sommer

alles Wasser zur Aach abströmt

und vier bis sechs Monate hin-

durch kein Tropfen Donauwasser nach Tuttlingen fließt.

Auf Grund behördlicher Anordnungen darf das Donaubett an den Ver-

sinkungsstellen von den Sandbänken nicht gereinigt werden. So hat das

badische Bezirksamt Engen am 24. November 1877 folgenden Erlaß erteilt:

„Zur Reinigung der Donau von Sand und Geschiebe geben wir nur inso-

weit die Erlaubnis, als hierdurch das Wasser von

den Felsenklüften nicht weggeleitet wird. Wir

erwarten, daß diese Bedingung sorgsam einge-

halten wird. Den Vollzug zu überwachen und

vorschriftswidrige Ausführung sofort einzustellen

wird die Gendarmerie beauftragt." Alle Vorstel-

lungen gegen die Zulassung der Verwahrlosung

des Bettes der oberen Donau auf badischem

Staatsgebiet sind bisher vergeblich gewesen, um

den Naturvorgang des Abflusses der Donau nach

der Aach nicht zu stören. Durch Untersuchungen

ist unwiderleglich erwiesen, daß ein Zusammen-

hang der Aachquelle mit der Donau besteht. Der

Lauf des Wassers ist annähernd genau zu verfol-

gen, und ebenso ist die Zeit zu bestimmen, in der

es fortströmt. Man hat mit Fluoreszin, einem

stark ausgiebigen grünen Farbstoff, sowie mit

eingeschütteten Salzmengen nachgewiesen, daß

die Wassermassen von der Donauversenkung bis

zum Aachtopf achtzehn Stunden unterwegs sind.

Im Sommer 1907 ist durch Färbeversuche der

Beweis erbracht worden, daß die bei Fridingen

— unterhalb Tuttlingen — versinkenden Donau-

wasser gleichfalls im Aachtopf wieder austreten.

An der Industriestadt Tuttlingen schleicht der

aus der Elta und dem Krähenbach entstehende

Wasserlauf matt vorüber; oberhalb ihrer Mün-

dungen aber finden sich nur noch kleine ver-

sumpfte Tümpel, die weiterhin völlig aufhören,

bis das ganze Donaubett als trockene Kiesstraße

daliegt. Betriebe, die auf Wasser angewiesen

sind, sind gezwungen, mit Dampf zu arbeiten.

Oberhalb des Jmmendinger Wehres wird die Lage für alle von der

Wasserkraft abhängigen Anwohner geradezu vernichtend.

Hier liegen Naturmächte, Kulturbestrebungen, menschliche Kurzsichtig-

keit und egoistische Kräfte in einem schweren, erbitterten Kampf, der aber

doch einmal in würdiger Form abgeschlossen werden muß. Ob man in

unserer Zeit der sozialen Nöte noch weniger Einsicht und guten Willen

für die gefaulte Volkswohlfahrt ausbringt als vordem, ist eine ernste sitt-

liche Frage. Fast scheint es so, als ob ihre Lösung bis zum Jüngsten Gericht

vertagt werden soll.

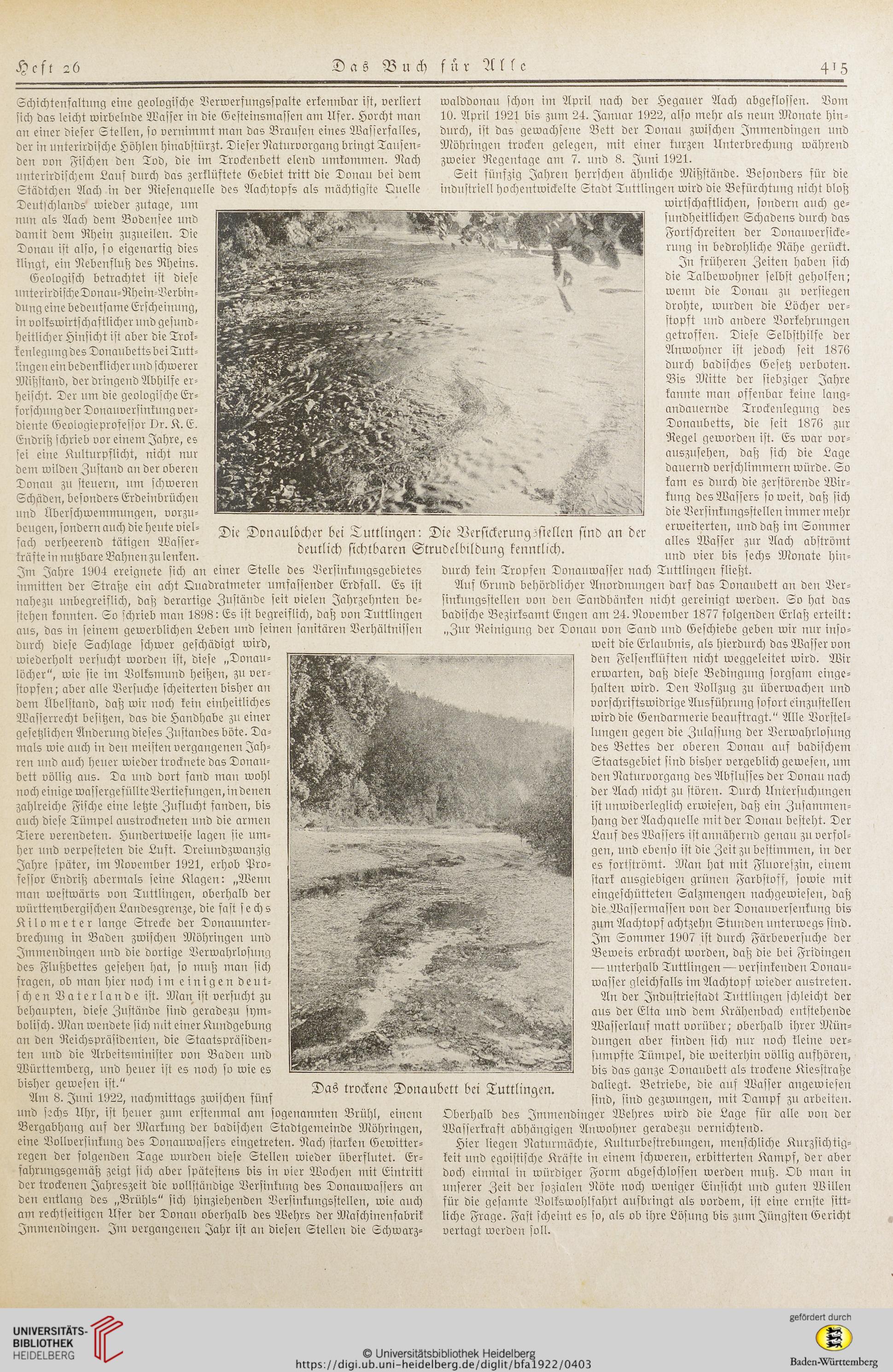

Die Donaulöcher bei Tuttlingen: Die Versickerung rstellen sind an der

deutlich sichtbaren Strudelbildung kenntlich.

Das trockene Donaubett bei Tuttlingen.

Das Buch für Alle

4'5

Schichtenfaltung eine geologische Verwerfungsspalte erkennbar ist, verliert

sich das leicht wirbelnde Wasser in die Eesteinsrnassen am Ufer. Horcht man

an einer dieser Stellen, so vernimmt man das Brausen eines Wasserfalles,

der in unterirdische Höhlen hinabstürzt. Dieser Naturvorgang bringt Tausen-

den von Fischen den Tod, die im Trockenbett elend umkommen. Nach

unterirdischem Lauf durch das zerklüftete Gebiet tritt die Donau bei dem

Städtchen Aach in der Riesenquelle des Aachtopfs als mächtigste Quelle

Deutschlands wieder zutage, um

nun als Aach dem Bodensee und

damit dem Rhein zuzueilen. Die

Donau ist also, so eigenartig dies

klingt, ein Nebenfluß des Rheins.

Geologisch betrachtet ist diese

unterirdischeDonau-Rhein-Verbin-

dung eine bedeutsame Erscheinung,

in volkswirtschaftlicher und gesund¬

heitlicher Hinsicht ist aber die Trok-

kenlegung des Donaubetts bei Tutt¬

lingen ein bedenklicher und schwerer

Mißstand, der dringend Abhilfe er¬

heischt. Der um die geologische Er -

forschuug der Douauversinkung ver¬

diente Eeologieprofessor Or. 5k. E.

Endriß schrieb vor einem Jahre, es

sei eine Kulturpflicht, nicht nur

dem wilden Zustand an der oberen

Donau zu steuern, um schweren

Schäden, besonders Erdeinbrüchen

und Überschwemmungen, vorzu¬

beugen, sondern auch die heute viel¬

fach verheerend tätigen Wasser¬

kräfte in nu hbare Bahuen zu lenken.

Im Jahre 1904 ereignete sich an einer Stelle des Versinkuugsgebietes

inmitten der Straße ein acht Quadratmeter umfassender Erdfall. Es ist

nahezu unbegreiflich, daß derartige Zustände seit vielen Jahrzehnten be-

stehen konnten. So schrieb man 1898: Es ist begreiflich, daß von Tuttlingen

aus, das in seinem gewerblichen Leben und seinen sanitären Verhältnissen

durch diese Sachlage schwer geschädigt wird,

wiederholt versucht worden ist, diese „Donau¬

löcher", wie sie im Volksmund heißen, zu ver¬

stopfen; aber alle Versuche scheiterten bisher an

dem Übelstand, daß wir noch kein einheitliches

Wasserrecht besitzen, das die Handhabe zu einer¬

gesetzlichen Änderung dieses Zustandes böte. Da¬

mals wie auch in den meisten vergangenen Jah¬

ren und auch Heuer wieder trocknete das Donau¬

bett völlig aus. Da und dort fand mau wohl

noch einige wassergefüllteVertiefungenZndenen

zahlreiche Fische eine letzte Zuflucht fanden, bis

auch diese Tümpel austrockneten und die armen

Tiere verendeten. Hundertweise lagen sie um¬

her und verpesteten die Luft. Dreiundzwauzig

Jahre später, im November 1921, erhob Pro¬

fessor Endriß abermals seine Klagen: „Wenn

man westwärts von Tuttlingen, oberhalb der

württembergischen Landesgrenze, die fast sechs

Kilometer lange Strecke der Donauunter¬

brechung in Baden Zwischen Möhringen und

Immendingen und die dortige Verwahrlosung

des Flußbettes gesehen hat, so muß man sich

fragen, ob man hier noch im einigen deut¬

schen Vater lande ist. Man ist versucht zu

behaupten, diese Zustände sind geradezu sym¬

bolisch. Man wendete sich mit einer Kundgebung

an den Reichspräsidenten, die Staatspräsiden¬

ten und die Arbeitsminister von Baden und

Württemberg, und Heuer ist es noch so wie es

bisher gewesen ist."

Am 8. Juni 1922, nachmittags zwischen fünf

und sechs Uhr, ist Heuer zum erstenmal am sogenannten Brühl, einem

Bergabhang auf der Markung der badischen Stadtgemeinde Möhringen,

eine Vollversinkung des Donauwassers eingetreten. Nach starken Gewitter-

regen der folgenden Tage wurden diese Stellen wieder überflutet. Er-

fahrungsgemäß zeigt sich aber spätestens bis in vier Wochen mit Eintritt

der trockenen Jahreszeit die vollständige Versinkung des Donauwassers an

den entlang des „Brühls" sich hinziehenden Versinkungsstellen, wie auch

am rechtseitigen Ufer der Donau oberhalb des Wehrs der Maschinenfabrik

Immendingen. Im vergangenen Jahr ist an diesen Stellen die Schwarz-

walddonau schon im April nach der Hegauer Aach abgeflossen. Vom

10. April 1921 bis zum 24. Januar 1922, also mehr als neun Monate hin-

durch, ist das gewachsene Bett der Donau zwischen Immendingen und

Möhringen trocken gelegen, mit einer kurzen Unterbrechung während

zweier Regentage am 7. und 8. Juni 1921.

Seit fünfzig Jahren herrschen ähnliche Mißstände. Besonders für die

industriell hochentwickelte Stadt Tuttlingen wird die Befürchtung nicht bloß

wirtschaftlichen, sondern auch ge-

sundheitlichen Schadens durch das

Fortschreiten der Donauversicke-

rung in bedrohliche Nähe gerückt.

In früheren Zeiten haben sich

die Talbewohner selbst geholfen;

wenn die Donau zu versiegen

drohte, wurden die Löcher ver-

stopft und andere Vorkehrungen

getroffen. Diese Selbsthilfe der

Anwohner ist jedoch seit 1876

durch badisches Gesetz verboten.

Bis Mitte der siebziger Jahre

kannte man offenbar keine lang-

andauernde Trockenlegung des

Donaubetts, die seit 1876 zur

Regel geworden ist. Es war vor-

auszusehen, daß sich die Lage

dauernd verschlimmern würde. So

kam es durch die zerstörende Wir-

kung des Wassers soweit, daß sich

die Versinkungsstellen immer mehr

erweiterten, und daß im Sommer

alles Wasser zur Aach abströmt

und vier bis sechs Monate hin-

durch kein Tropfen Donauwasser nach Tuttlingen fließt.

Auf Grund behördlicher Anordnungen darf das Donaubett an den Ver-

sinkungsstellen von den Sandbänken nicht gereinigt werden. So hat das

badische Bezirksamt Engen am 24. November 1877 folgenden Erlaß erteilt:

„Zur Reinigung der Donau von Sand und Geschiebe geben wir nur inso-

weit die Erlaubnis, als hierdurch das Wasser von

den Felsenklüften nicht weggeleitet wird. Wir

erwarten, daß diese Bedingung sorgsam einge-

halten wird. Den Vollzug zu überwachen und

vorschriftswidrige Ausführung sofort einzustellen

wird die Gendarmerie beauftragt." Alle Vorstel-

lungen gegen die Zulassung der Verwahrlosung

des Bettes der oberen Donau auf badischem

Staatsgebiet sind bisher vergeblich gewesen, um

den Naturvorgang des Abflusses der Donau nach

der Aach nicht zu stören. Durch Untersuchungen

ist unwiderleglich erwiesen, daß ein Zusammen-

hang der Aachquelle mit der Donau besteht. Der

Lauf des Wassers ist annähernd genau zu verfol-

gen, und ebenso ist die Zeit zu bestimmen, in der

es fortströmt. Man hat mit Fluoreszin, einem

stark ausgiebigen grünen Farbstoff, sowie mit

eingeschütteten Salzmengen nachgewiesen, daß

die Wassermassen von der Donauversenkung bis

zum Aachtopf achtzehn Stunden unterwegs sind.

Im Sommer 1907 ist durch Färbeversuche der

Beweis erbracht worden, daß die bei Fridingen

— unterhalb Tuttlingen — versinkenden Donau-

wasser gleichfalls im Aachtopf wieder austreten.

An der Industriestadt Tuttlingen schleicht der

aus der Elta und dem Krähenbach entstehende

Wasserlauf matt vorüber; oberhalb ihrer Mün-

dungen aber finden sich nur noch kleine ver-

sumpfte Tümpel, die weiterhin völlig aufhören,

bis das ganze Donaubett als trockene Kiesstraße

daliegt. Betriebe, die auf Wasser angewiesen

sind, sind gezwungen, mit Dampf zu arbeiten.

Oberhalb des Jmmendinger Wehres wird die Lage für alle von der

Wasserkraft abhängigen Anwohner geradezu vernichtend.

Hier liegen Naturmächte, Kulturbestrebungen, menschliche Kurzsichtig-

keit und egoistische Kräfte in einem schweren, erbitterten Kampf, der aber

doch einmal in würdiger Form abgeschlossen werden muß. Ob man in

unserer Zeit der sozialen Nöte noch weniger Einsicht und guten Willen

für die gefaulte Volkswohlfahrt ausbringt als vordem, ist eine ernste sitt-

liche Frage. Fast scheint es so, als ob ihre Lösung bis zum Jüngsten Gericht

vertagt werden soll.

Die Donaulöcher bei Tuttlingen: Die Versickerung rstellen sind an der

deutlich sichtbaren Strudelbildung kenntlich.

Das trockene Donaubett bei Tuttlingen.