Sonnenkraftmotoren und Heißwasseranlagen auf dem Dach

Von Bruno Karger / Mil fünf Bildern

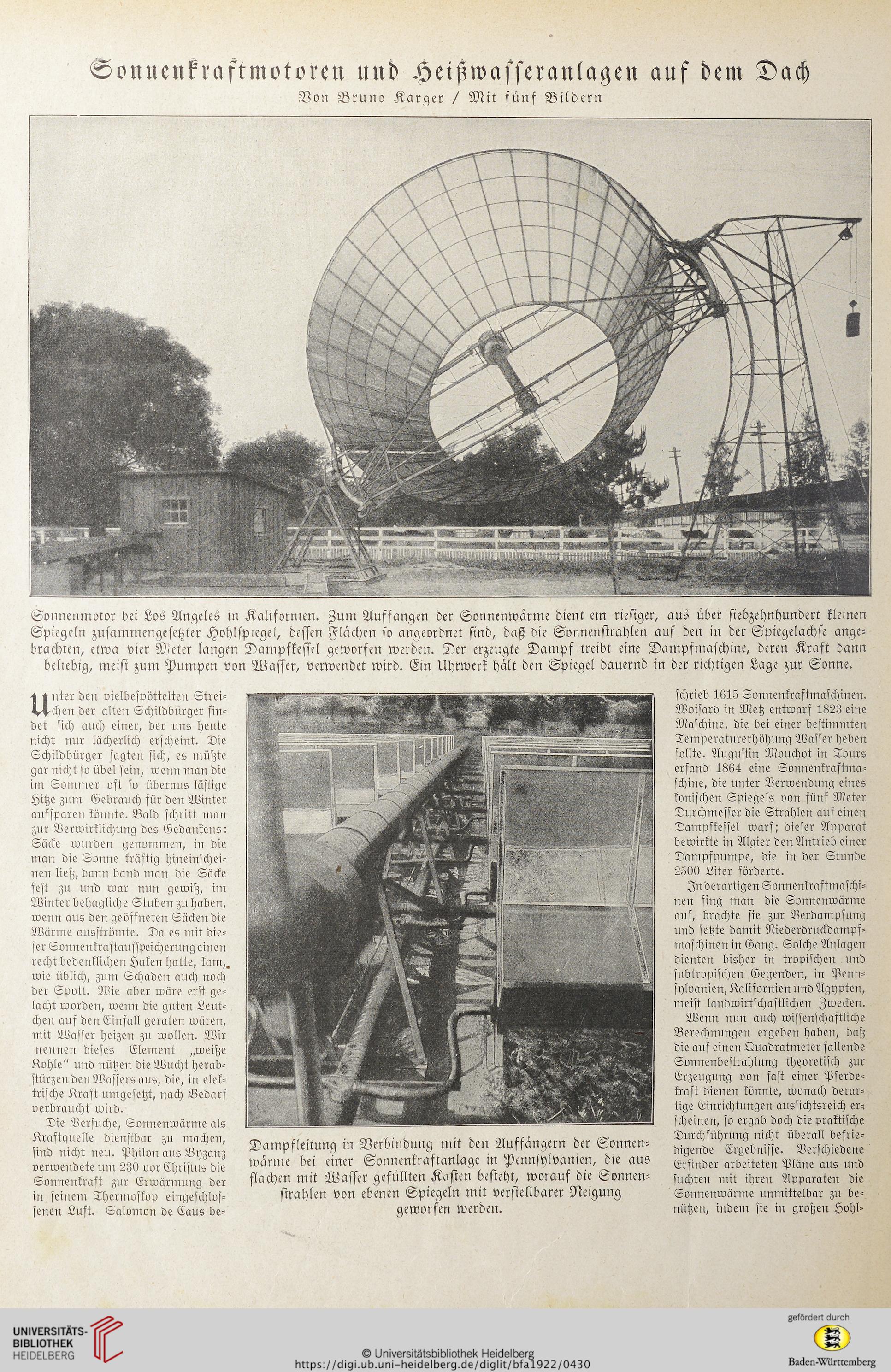

Sonnenrnotor bei Los Angeles in Kalifornien. Anin Auffangen der Sonnenwärme dient ein riesiger, aus über siebzehnhundert kleinen

Spiegeln zusammengesetzter Hohlspiegel, dessen Flächen so angeordnet sind, daß die Sonnenstrahlen auf den in der Spiegelachse ange-

brachten, etwa vier Nieter langen Dampfkessel geworfen werden. Der erzeugte Dampf treibt eine Dampfmaschine, deren Kraft dann

beliebig, meist zum Pumpen von Wasser, verwendet wird. Ein Uhrwerk hält den Spiegel dauernd in der richtigen Lage zur Sonne.

4 4 nter den vielbespöttelten Strei-

4^chen der alten Schildbürger fin-

det sich auch einer, der uns heute

nicht nur lächerlich erscheint. Die

Schildbürger sagten sich, es müßte

gar nicht so übel sein, wenn man die

im Sommer oft so überaus lästige

Hitze zum Gebrauch für den Winter

aufsparen könnte. Bald schritt man

zur Verwirklichung des Gedankens:

Säcke wurden genommen, in die

man die Sonne kräftig hineinschei-

nen ließ, dann band man die Säcke

fest zu und war nun gewiß, im

Winter behagliche Stuben zu haben,

wenn aus den geöffneten Säcken die

Wärme ausströmte. Da es mit die-

ser Sonnenkraftaufspeicherung einen

recht bedenklichen Haken hatte, kam,,

wie üblich, zum Schaden auch noch

der Spott. Wie aber wäre erst ge-

lacht worden, wenn die guten Leut-

chen auf den Einfall geraten wären,

mit Wasser Heizen zu wollen. Wir

nennen dieses Element „weiße

Kohle" und nützen die Wucht herab-

stürzen den Wassers aus, die, in elek-

trische Kraft umgesetzt, nach Bedarf

verbraucht wird.

Die Versuche, Sonnenwärme als

Kraftquelle dienstbar zu machen,

sind nicht neu. Philon aus Byzanz

verwendete um 230 vor Christus die

Sonnenkraft zur Erwärmung der

in seinem Thermoskop eingeschlos-

senen Luft. Salomon de Cans be-

Dampfleitung in Verbindung mit den Auffängern der Sonnen-

wärme bei einer Sonnenkraftanlage in Pennfylvanien, die aus

flachen mit Wasser gefüllten Kasten besieht, worauf die Sonnen-

strahlen von ebenen Spiegeln mit verstellbarer Neigung

geworfen werden.

schrieb 1615 Sonueukraftmaschinen.

Woisard iu Metz entwarf 1823 eine

Maschine, die bei einer bestimmten

Temperaturerhöhung Wasser heben

sollte. Augustin Mouchot in Tours

erfand 1864 eine Sonnenkraftma-

schine, die unter Verwendung eines

konischen Spiegels von fünf Meter

Durchmesser die Strahlen auf einen

Dampfkessel warf,- dieser Apparat

bewirkte in Algier den Antrieb einer

Dampfpumpe, die in der Stunde

2500 Liter förderte.

In derartigen Sonnenkraftmaschi-

nen fing man die Sonnenwärme

auf, brachte sie zur Verdampfung

und setzte damit Niederdruckdampf-

maschinen in Gang. Solche Anlagen

dienten bisher in tropischen und

subtropischen Gegenden, in Penn-

sylvanien, Kalifornien und Ägypten,

meist landwirtschaftlichen Zwecken.

Wenn nun auch wissenschaftliche

Berechnungen ergeben haben, daß

die auf einen Quadratmeter fallende

Sonnenbestrahlung theoretisch zur

Erzeugung von fast einer Pferde-

kraft dienen könnte, wonach derar-

tige Einrichtungen aussichtsreich er;

scheinen, so ergab doch die praktische

Durchführung nicht überall befrie-

digende Ergebnisse. Verschiedene

Erfinder arbeiteten Pläne aus und

suchten mit ihren Apparaten die

Sonnenwürme unmittelbar zu be-

nützen, indem sie in großen Hohl-

Von Bruno Karger / Mil fünf Bildern

Sonnenrnotor bei Los Angeles in Kalifornien. Anin Auffangen der Sonnenwärme dient ein riesiger, aus über siebzehnhundert kleinen

Spiegeln zusammengesetzter Hohlspiegel, dessen Flächen so angeordnet sind, daß die Sonnenstrahlen auf den in der Spiegelachse ange-

brachten, etwa vier Nieter langen Dampfkessel geworfen werden. Der erzeugte Dampf treibt eine Dampfmaschine, deren Kraft dann

beliebig, meist zum Pumpen von Wasser, verwendet wird. Ein Uhrwerk hält den Spiegel dauernd in der richtigen Lage zur Sonne.

4 4 nter den vielbespöttelten Strei-

4^chen der alten Schildbürger fin-

det sich auch einer, der uns heute

nicht nur lächerlich erscheint. Die

Schildbürger sagten sich, es müßte

gar nicht so übel sein, wenn man die

im Sommer oft so überaus lästige

Hitze zum Gebrauch für den Winter

aufsparen könnte. Bald schritt man

zur Verwirklichung des Gedankens:

Säcke wurden genommen, in die

man die Sonne kräftig hineinschei-

nen ließ, dann band man die Säcke

fest zu und war nun gewiß, im

Winter behagliche Stuben zu haben,

wenn aus den geöffneten Säcken die

Wärme ausströmte. Da es mit die-

ser Sonnenkraftaufspeicherung einen

recht bedenklichen Haken hatte, kam,,

wie üblich, zum Schaden auch noch

der Spott. Wie aber wäre erst ge-

lacht worden, wenn die guten Leut-

chen auf den Einfall geraten wären,

mit Wasser Heizen zu wollen. Wir

nennen dieses Element „weiße

Kohle" und nützen die Wucht herab-

stürzen den Wassers aus, die, in elek-

trische Kraft umgesetzt, nach Bedarf

verbraucht wird.

Die Versuche, Sonnenwärme als

Kraftquelle dienstbar zu machen,

sind nicht neu. Philon aus Byzanz

verwendete um 230 vor Christus die

Sonnenkraft zur Erwärmung der

in seinem Thermoskop eingeschlos-

senen Luft. Salomon de Cans be-

Dampfleitung in Verbindung mit den Auffängern der Sonnen-

wärme bei einer Sonnenkraftanlage in Pennfylvanien, die aus

flachen mit Wasser gefüllten Kasten besieht, worauf die Sonnen-

strahlen von ebenen Spiegeln mit verstellbarer Neigung

geworfen werden.

schrieb 1615 Sonueukraftmaschinen.

Woisard iu Metz entwarf 1823 eine

Maschine, die bei einer bestimmten

Temperaturerhöhung Wasser heben

sollte. Augustin Mouchot in Tours

erfand 1864 eine Sonnenkraftma-

schine, die unter Verwendung eines

konischen Spiegels von fünf Meter

Durchmesser die Strahlen auf einen

Dampfkessel warf,- dieser Apparat

bewirkte in Algier den Antrieb einer

Dampfpumpe, die in der Stunde

2500 Liter förderte.

In derartigen Sonnenkraftmaschi-

nen fing man die Sonnenwärme

auf, brachte sie zur Verdampfung

und setzte damit Niederdruckdampf-

maschinen in Gang. Solche Anlagen

dienten bisher in tropischen und

subtropischen Gegenden, in Penn-

sylvanien, Kalifornien und Ägypten,

meist landwirtschaftlichen Zwecken.

Wenn nun auch wissenschaftliche

Berechnungen ergeben haben, daß

die auf einen Quadratmeter fallende

Sonnenbestrahlung theoretisch zur

Erzeugung von fast einer Pferde-

kraft dienen könnte, wonach derar-

tige Einrichtungen aussichtsreich er;

scheinen, so ergab doch die praktische

Durchführung nicht überall befrie-

digende Ergebnisse. Verschiedene

Erfinder arbeiteten Pläne aus und

suchten mit ihren Apparaten die

Sonnenwürme unmittelbar zu be-

nützen, indem sie in großen Hohl-