Heft 28

Das Buch für Alle

44Z

spiegeln oder kom¬

binierten kleineren

Spiegelanordnun¬

gen die Strahlen

sammelten, konzen¬

trierten, und mit

dieser Wärme dann

Dampf erzeugten.

Weder John Ern-

sonsHeißluftmaschi-

ne, deren Heizraum

im Brennpunkt eines

großen Hohlspiegels

lag, noch Mouchots

Niederdruckdampf¬

maschine haben sich

dauernd bewährt.

Brauchbarer erwie¬

sen sich die Anlagen

des amerikanischen

Ingenieurs Frank

Shuman, die er in

Pennsylvanien ge¬

schaffen hat; ihm

gelang es, mit Son¬

nenkraft eine Pumpe anzutreiben, die in der Stunde 1200 Liter Wasser

elf Meterhoch zu heben vermochte. Die von Shuman gegründete „Sun

Power Co." verlegte ihre Unternehmungen nach Ägypten, einem Lande,

dessen klimatische Verhältnisse für derartige Anlagen günstig sind. Seit

1912 sind in Meadi, südlich von Kairo, Sonnenkraftmaschinen in Gang,

die ermöglichen, etwa zweihundert Hektar Land mit Wasser zu versorgen.

Es ist aber auch versucht worden, die Strahlungskraft der Sonne in

weniger günstig gelegenen Breiten auszunützen. Reginald Aubry Messenden

hat eine Anlage erdacht und ausgearbeitet, die in nördlichen Gegenden funk-

tionieren könnte. Statt Wasser zu verdampfen, um Kraft zu gewinnen,

nahm er Alkohol oder Benzin und trieb damit Turbinen an. Diese Probleme

sind durch die ungeheure Teuerung der Kohlen wieder aktuell geworden.

Svante Arrhenius, der als Nobelpreisträger bekannte schwedische Physiker,

setzte sich für die Förderung solcher Projekte ein. Die Zukunft wird ent-

scheiden, welcher Gewinn daraus

zu ziehen ist.

Eine andere Arider Ausnützung

der unmittelbaren Sonnenwärme,

die gleichfalls in Kalifornien, im

„goldenen Westen", heimisch ist,

dürfte weniger bekannt sein. Bei

den dortigen hohen Temperaturen

„heizt" man das Wasser für Bade ¬

anlagen und andere häusliche

Zwecke auf den — Dächern!

Während der heißen Jahreszeit

machen wir ja leider auch bei uns

nicht selten die Beobachtung, daß

aus den Wasserleitungsrohren ein

recht unerwünscht lauer Trunk

flieht. In höheren Stockwerken

und bei dünnen Mauern strömt

das Wasser oft so warm aus dem

Hahn hervor, daß man den Durst

damit nicht in erwünschter Weise

löschen kann. In Kalifornien fin¬

det man auf vielen Hausdächern

eine verhältnismäßig einfache An¬

lage, sogenannte Hitzkasten, in

denen das in Röhren nach dem

Dach geleitete Wasser durch die

Sonnenbestrahlung für Badezim¬

mer und Benützung in der Küche

erwärmt wird. Vier bis sechs

mehrere Meter lange Blechkasten, die mit Röhrenwerk verbunden sind,

liegen, durch Zwischenräume in bestimmten Entfernungen getrennt, neben-

einander. Die Kastenanlage ist mit starkem Glas bedeckt und wirkt von

weitem gesehen wie ein Oberlicht im Dach. Bei den im Lande herrschen-

den hohen Temperaturen wird das Wasser stark erhitzt, so daß es zu ver-

schiedenen Zwecken im Haushalt gebraucht werden kann. Während der

heißen Zeit spart man durch diese einfache Anlage so viel Heizmaterial, daß

sie sich in kurzer Zeit bezahlt macht. Selbstverständlich ist die Einrichtung

so getroffen, daß dis anderen häuslichen Zwecken dienende Röhrenleitung

von diesen billigen

Heizkasten getrennt

ist. Auf diese Weise

ist es möglich, jeder-

zeit einen frisch ge-

bliebenen Trunk aus

der Leitung zu ent-

nehmen. Da das

Wasser in den auf

dem Dache befind-

lichen Kasten schon

in den ersten Mor-

genstunden einen

hohen Temperatur-

grad erreicht, fehlt

es tagsüber nicht

an warmem Wasser.

Ja, es gibt Einrich-

tungen, die erlau-

ben, „kaltes" und

„heißes" Wasser zu

mischen.

Ob diese Art der

Wassererhitzung auch

in anderen Ländern

mit hohen Temperaturen eingeführt ist, entzieht sich unserer Kenntnis. In

Kalifornien gab es derartige Heizkasten schon vor zwanzig Jahren. Sie ge-

hörten dort bei Neubauten zu einem notwendigen Teil der Einrichtung.

Mannigfaltiges

Rosenwasser und Rosenöl. — Eines der beliebtesten Parfüme ist trotz

aller modischen Neuerungen immer noch das der Rose. Es ist an zwei

Destillate gebunden, an Rosenwasser und Rosenöl. Rosenwasser, das bei

der Bereitung des Rosenöls als Nebenprodukt gewonnen wird, stellt man

her, indem man von zwei Teilen frischen oder drei Teilen eingesalzenen

Rosenblättern zehn Teile Destillat zieht. Ohne Destillation kann man es sich

bereiten, indem man einem Liter warmen Wassers vier Tropfen Rosen-

öl zusetzt. Künstliches Rosenwasser wird durch Kochen des im Handel

zu habenden Gaultherinöls —

Wintergrünöl — mit Kalilauge

bereitet. Die von dem sofort sich

bildenden Kristallbrei abgegossene

Mutterlauge besitzt nämlich einen

durchdringenden Rosengeruch und

liefert bei der Destillation mit

Wasser künstliches Rosenwasser.

Das „natürliche" Rosenwasser,

das man nur selten rein im Handel

findet, da man ihm meist einen

Teil des Rosenöls, das ihm den

Geruch gibt, entzieht und Sandel-

öl zusetzt, war schon in den ältesten

Zeiten ein bedeutender Handels-

artikel. In den vorderasiatischen

Ländern und Indien, aber auch im

alten Griechenland und Rom war

es besonders beliebt. Es galt als

Schönheits- und Heilmittel; es

diente aber auch zum Würzen von

Speisen und Getränken; man be-

sprengte damit die Leichname und

setzte durch Besprengung mit Ro-

senwasser entweihte Stätten wie-

der in den früheren reinen Zu-

stand. Heute wird ^.gna rosarnm

in der Kosmetik zum Parfümieren

von Mund-und Augenwässern, zu

Rosenpomade gegen aufgesprun-

gene Lippen sowie zu wohlriechenden Schönheitsmitteln verwendet. Auch

dient es zur Bereitung des Rosenlikörs und der Nosenbonbons.

Weit kräftiger als Rosenwasser duftet Rosenöl. Zur Gewinnung dieses

begehrten Duftstoffes werden die sich öffnenden Blüten morgens geschnitten,

mit Wasser in Destillierblasen gebracht und destilliert. Das Destillat kommt

in Kühlanlagen, woselbst sich das Öl auf dem kondensierten Wasser sammelt

und mit Baumwolle oder einem Löffel abgenommen wird. Anch werden

die Blätter mit Wasser übergossen und einige Tage der Sonne ausgesetzt;

durch Gärung gelangt das Öl auf die Oberfläche. Die Ausbeute ist gering

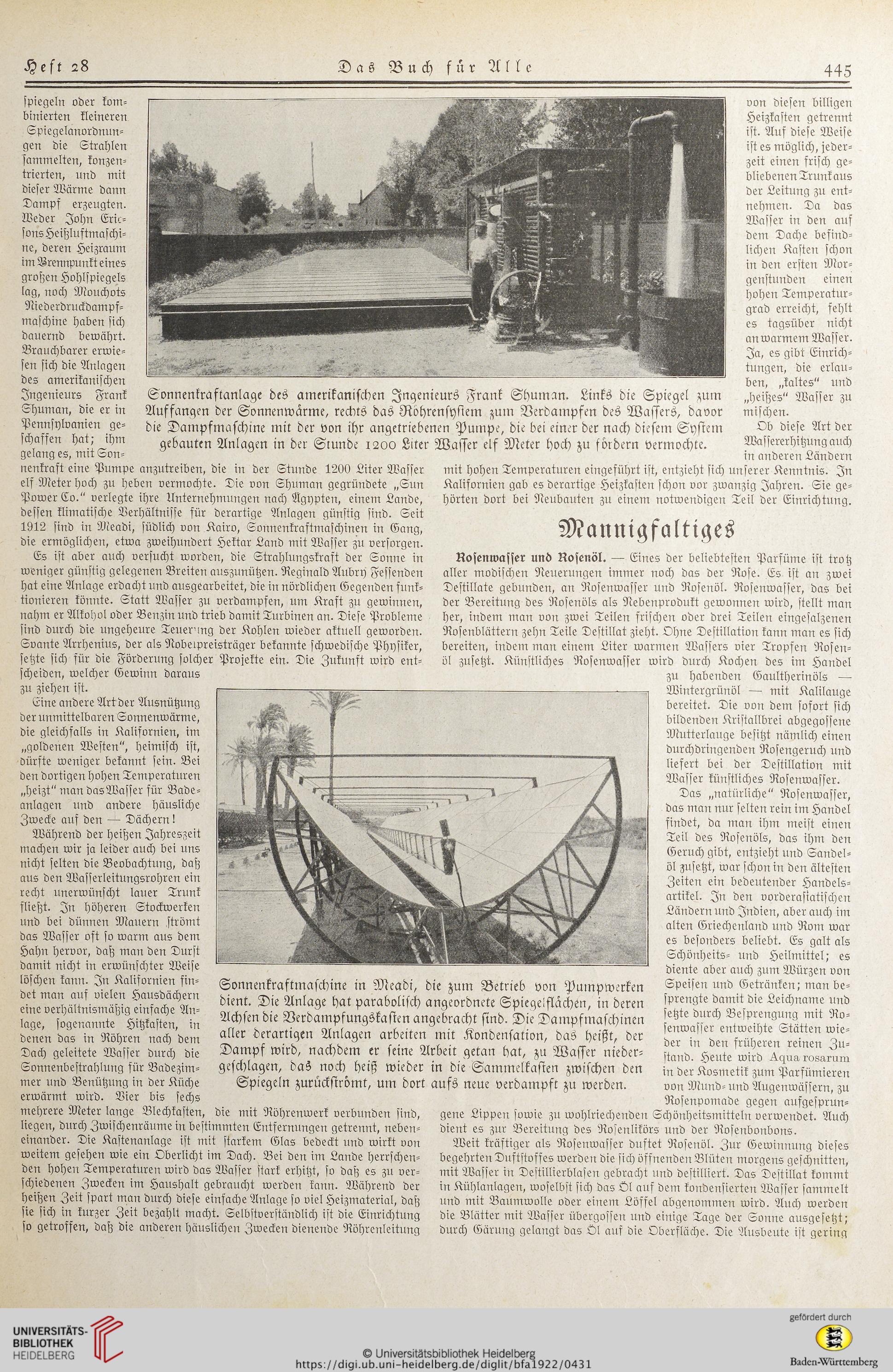

Sonnenkraftanlage des amerikanischen Ingenieurs Frank Shuman. Links die Spiegel zum

Auffangen der Sonnenwärme, rechts das Rohrensysiem zum Verdampfen des Wassers, davor

die Dampfmaschine mit der von ihr angetriebenen Pumpe, die bei einer der nach diesem System

gebauten Anlagen in der Stunde 1200 Ltter Wasser elf Meter hoch zu fördern vermochte.

Sonnenkraftmaschine in Meadi, die zum Betrieb von Pumpwerken

dient. Die Anlage hat parabolisch angeordnete Spiegeiflächen, in deren

Achsen die Verdampfungskasten angebracht sind. Die Dampfmaschinen

aller derartigen Anlagen arbeiten mit Kondensation, das heißt, der

Dampf wird, nachdem er seine Arbeit getan hat, zu Wasser nieder-

geschlagen, das noch heiß wieder in die Sammelkassen zwischen den

Spiegeln zurückströmt, um dort aufs neue verdampft zu werden.

Das Buch für Alle

44Z

spiegeln oder kom¬

binierten kleineren

Spiegelanordnun¬

gen die Strahlen

sammelten, konzen¬

trierten, und mit

dieser Wärme dann

Dampf erzeugten.

Weder John Ern-

sonsHeißluftmaschi-

ne, deren Heizraum

im Brennpunkt eines

großen Hohlspiegels

lag, noch Mouchots

Niederdruckdampf¬

maschine haben sich

dauernd bewährt.

Brauchbarer erwie¬

sen sich die Anlagen

des amerikanischen

Ingenieurs Frank

Shuman, die er in

Pennsylvanien ge¬

schaffen hat; ihm

gelang es, mit Son¬

nenkraft eine Pumpe anzutreiben, die in der Stunde 1200 Liter Wasser

elf Meterhoch zu heben vermochte. Die von Shuman gegründete „Sun

Power Co." verlegte ihre Unternehmungen nach Ägypten, einem Lande,

dessen klimatische Verhältnisse für derartige Anlagen günstig sind. Seit

1912 sind in Meadi, südlich von Kairo, Sonnenkraftmaschinen in Gang,

die ermöglichen, etwa zweihundert Hektar Land mit Wasser zu versorgen.

Es ist aber auch versucht worden, die Strahlungskraft der Sonne in

weniger günstig gelegenen Breiten auszunützen. Reginald Aubry Messenden

hat eine Anlage erdacht und ausgearbeitet, die in nördlichen Gegenden funk-

tionieren könnte. Statt Wasser zu verdampfen, um Kraft zu gewinnen,

nahm er Alkohol oder Benzin und trieb damit Turbinen an. Diese Probleme

sind durch die ungeheure Teuerung der Kohlen wieder aktuell geworden.

Svante Arrhenius, der als Nobelpreisträger bekannte schwedische Physiker,

setzte sich für die Förderung solcher Projekte ein. Die Zukunft wird ent-

scheiden, welcher Gewinn daraus

zu ziehen ist.

Eine andere Arider Ausnützung

der unmittelbaren Sonnenwärme,

die gleichfalls in Kalifornien, im

„goldenen Westen", heimisch ist,

dürfte weniger bekannt sein. Bei

den dortigen hohen Temperaturen

„heizt" man das Wasser für Bade ¬

anlagen und andere häusliche

Zwecke auf den — Dächern!

Während der heißen Jahreszeit

machen wir ja leider auch bei uns

nicht selten die Beobachtung, daß

aus den Wasserleitungsrohren ein

recht unerwünscht lauer Trunk

flieht. In höheren Stockwerken

und bei dünnen Mauern strömt

das Wasser oft so warm aus dem

Hahn hervor, daß man den Durst

damit nicht in erwünschter Weise

löschen kann. In Kalifornien fin¬

det man auf vielen Hausdächern

eine verhältnismäßig einfache An¬

lage, sogenannte Hitzkasten, in

denen das in Röhren nach dem

Dach geleitete Wasser durch die

Sonnenbestrahlung für Badezim¬

mer und Benützung in der Küche

erwärmt wird. Vier bis sechs

mehrere Meter lange Blechkasten, die mit Röhrenwerk verbunden sind,

liegen, durch Zwischenräume in bestimmten Entfernungen getrennt, neben-

einander. Die Kastenanlage ist mit starkem Glas bedeckt und wirkt von

weitem gesehen wie ein Oberlicht im Dach. Bei den im Lande herrschen-

den hohen Temperaturen wird das Wasser stark erhitzt, so daß es zu ver-

schiedenen Zwecken im Haushalt gebraucht werden kann. Während der

heißen Zeit spart man durch diese einfache Anlage so viel Heizmaterial, daß

sie sich in kurzer Zeit bezahlt macht. Selbstverständlich ist die Einrichtung

so getroffen, daß dis anderen häuslichen Zwecken dienende Röhrenleitung

von diesen billigen

Heizkasten getrennt

ist. Auf diese Weise

ist es möglich, jeder-

zeit einen frisch ge-

bliebenen Trunk aus

der Leitung zu ent-

nehmen. Da das

Wasser in den auf

dem Dache befind-

lichen Kasten schon

in den ersten Mor-

genstunden einen

hohen Temperatur-

grad erreicht, fehlt

es tagsüber nicht

an warmem Wasser.

Ja, es gibt Einrich-

tungen, die erlau-

ben, „kaltes" und

„heißes" Wasser zu

mischen.

Ob diese Art der

Wassererhitzung auch

in anderen Ländern

mit hohen Temperaturen eingeführt ist, entzieht sich unserer Kenntnis. In

Kalifornien gab es derartige Heizkasten schon vor zwanzig Jahren. Sie ge-

hörten dort bei Neubauten zu einem notwendigen Teil der Einrichtung.

Mannigfaltiges

Rosenwasser und Rosenöl. — Eines der beliebtesten Parfüme ist trotz

aller modischen Neuerungen immer noch das der Rose. Es ist an zwei

Destillate gebunden, an Rosenwasser und Rosenöl. Rosenwasser, das bei

der Bereitung des Rosenöls als Nebenprodukt gewonnen wird, stellt man

her, indem man von zwei Teilen frischen oder drei Teilen eingesalzenen

Rosenblättern zehn Teile Destillat zieht. Ohne Destillation kann man es sich

bereiten, indem man einem Liter warmen Wassers vier Tropfen Rosen-

öl zusetzt. Künstliches Rosenwasser wird durch Kochen des im Handel

zu habenden Gaultherinöls —

Wintergrünöl — mit Kalilauge

bereitet. Die von dem sofort sich

bildenden Kristallbrei abgegossene

Mutterlauge besitzt nämlich einen

durchdringenden Rosengeruch und

liefert bei der Destillation mit

Wasser künstliches Rosenwasser.

Das „natürliche" Rosenwasser,

das man nur selten rein im Handel

findet, da man ihm meist einen

Teil des Rosenöls, das ihm den

Geruch gibt, entzieht und Sandel-

öl zusetzt, war schon in den ältesten

Zeiten ein bedeutender Handels-

artikel. In den vorderasiatischen

Ländern und Indien, aber auch im

alten Griechenland und Rom war

es besonders beliebt. Es galt als

Schönheits- und Heilmittel; es

diente aber auch zum Würzen von

Speisen und Getränken; man be-

sprengte damit die Leichname und

setzte durch Besprengung mit Ro-

senwasser entweihte Stätten wie-

der in den früheren reinen Zu-

stand. Heute wird ^.gna rosarnm

in der Kosmetik zum Parfümieren

von Mund-und Augenwässern, zu

Rosenpomade gegen aufgesprun-

gene Lippen sowie zu wohlriechenden Schönheitsmitteln verwendet. Auch

dient es zur Bereitung des Rosenlikörs und der Nosenbonbons.

Weit kräftiger als Rosenwasser duftet Rosenöl. Zur Gewinnung dieses

begehrten Duftstoffes werden die sich öffnenden Blüten morgens geschnitten,

mit Wasser in Destillierblasen gebracht und destilliert. Das Destillat kommt

in Kühlanlagen, woselbst sich das Öl auf dem kondensierten Wasser sammelt

und mit Baumwolle oder einem Löffel abgenommen wird. Anch werden

die Blätter mit Wasser übergossen und einige Tage der Sonne ausgesetzt;

durch Gärung gelangt das Öl auf die Oberfläche. Die Ausbeute ist gering

Sonnenkraftanlage des amerikanischen Ingenieurs Frank Shuman. Links die Spiegel zum

Auffangen der Sonnenwärme, rechts das Rohrensysiem zum Verdampfen des Wassers, davor

die Dampfmaschine mit der von ihr angetriebenen Pumpe, die bei einer der nach diesem System

gebauten Anlagen in der Stunde 1200 Ltter Wasser elf Meter hoch zu fördern vermochte.

Sonnenkraftmaschine in Meadi, die zum Betrieb von Pumpwerken

dient. Die Anlage hat parabolisch angeordnete Spiegeiflächen, in deren

Achsen die Verdampfungskasten angebracht sind. Die Dampfmaschinen

aller derartigen Anlagen arbeiten mit Kondensation, das heißt, der

Dampf wird, nachdem er seine Arbeit getan hat, zu Wasser nieder-

geschlagen, das noch heiß wieder in die Sammelkassen zwischen den

Spiegeln zurückströmt, um dort aufs neue verdampft zu werden.