p. 179 nord wârts desMauerringes in der Unterstadt nahe der Stadtmühle

(Punkt + D des Planchens Fig. 1) schon im XVIII. Jahrli. entdeckt

worden. Es sei ganz in Marmor ausgebaut gewesen nnd wahrschein-

lich habe anch eine im bischôflichen SchloB bis in das XIX. Jahrh.

hinein vorhandene marmorene Badewanne dazu gehôrt. Neuerdings

hat Vikar J. Walter neben der Quelle jener Anlage eine ans weiBern

Sandstein gehauene Badewanne von 1,45 ni Lange (innen nur 1,20 m)

nnd ca. 50 cm Hôhe signalisiert, die der Quelle als Wasserfang dient

und von rômischer Arbeit zu sein scheint1. Nacli I). Fischer lieferte

dieser ,,Badbrunnen“ in der Stunde 11400, pro Tag 273 600 Liter f

Wasser von 12° Temperatur und galt dasselbe bis in das XVIII. Jahrh .

hinein als Heilwasser, besonders fiir Lahme und als reinigendes

Trinkwasser.

< >

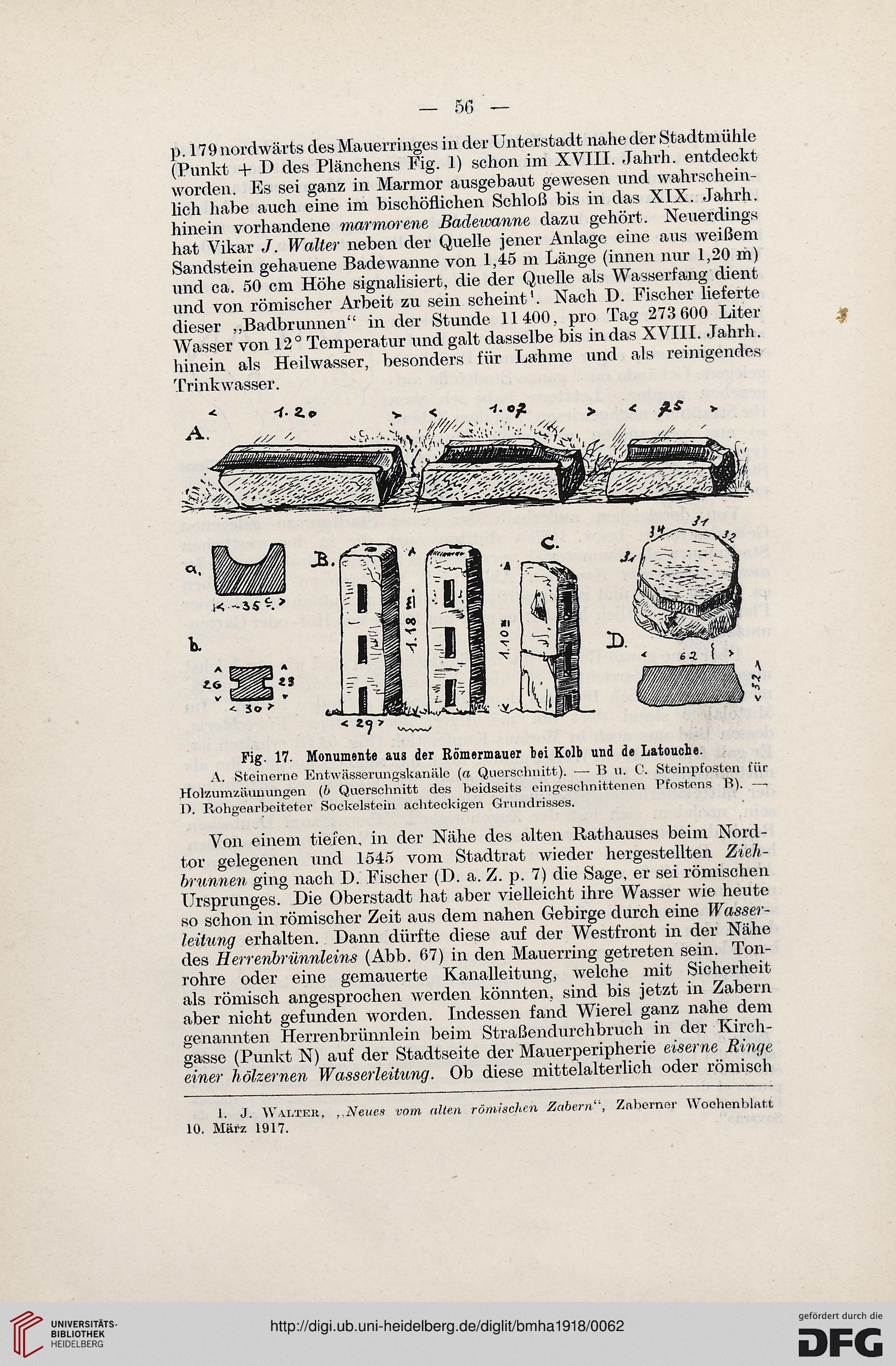

Fig. 17. Monumente aus der Rômermauer bei Kolb und de Latouehe.

A. Steinerne Entwasserungskanale (a Querschnitt). — B u. C. Steinpfoston fiir

Hol’/.umziiiumngen (6 Querschnitt des beidseits eingeschnittenen Pfostons B). —.

1>. Ivohgearbeiteter Sockelstein achteekigen Grundtisses.

Von einem tieîen, in der Nahe des alten Rathauses beim Nord-

tor gelegenen und 1545 vom Stadtrat wieder hergestellten Zieh-

brunnen ging naeh D. Fischer (D. a. Z. p. 7) die Sage, er sei rômischen

Ursprunges. Die Oberstadt hat aber vielleicht ihre Wasser wie heute

so schon in rômischer Zeit aus dem nahen Gebirge durch eine Wasser-

leitung erhalten. Dann dürfte diese auf der Westfront in der Nahe

des Herrenbrünnleins (Abb. 67) in den Mauerring getreten sein. Ton-

rohre oder eine gemauerte Kanalleitung, welche mit Sicherheit

als rômisch angesproclien werden kônnten, sind bis jetzt in Zabern

aber nicht gefunden worden. Indessen fand Wierel ganz nahe dem

genannten Herrenbriinnlein beim StraBendurchbruch in der Kirch-

gasse (Punkt N) auf der Stadtseite der Mauerperipherie eiserne Ringe

einer hôlzernen Wasserleitimg. Ob diese mittelalterlich oder rômisch

1. J. Walter, ,,Neues vom alten rômischen Zabern*', Zabern or Wochenblatt

10. Mârz 1917.

(Punkt + D des Planchens Fig. 1) schon im XVIII. Jahrli. entdeckt

worden. Es sei ganz in Marmor ausgebaut gewesen nnd wahrschein-

lich habe anch eine im bischôflichen SchloB bis in das XIX. Jahrh.

hinein vorhandene marmorene Badewanne dazu gehôrt. Neuerdings

hat Vikar J. Walter neben der Quelle jener Anlage eine ans weiBern

Sandstein gehauene Badewanne von 1,45 ni Lange (innen nur 1,20 m)

nnd ca. 50 cm Hôhe signalisiert, die der Quelle als Wasserfang dient

und von rômischer Arbeit zu sein scheint1. Nacli I). Fischer lieferte

dieser ,,Badbrunnen“ in der Stunde 11400, pro Tag 273 600 Liter f

Wasser von 12° Temperatur und galt dasselbe bis in das XVIII. Jahrh .

hinein als Heilwasser, besonders fiir Lahme und als reinigendes

Trinkwasser.

< >

Fig. 17. Monumente aus der Rômermauer bei Kolb und de Latouehe.

A. Steinerne Entwasserungskanale (a Querschnitt). — B u. C. Steinpfoston fiir

Hol’/.umziiiumngen (6 Querschnitt des beidseits eingeschnittenen Pfostons B). —.

1>. Ivohgearbeiteter Sockelstein achteekigen Grundtisses.

Von einem tieîen, in der Nahe des alten Rathauses beim Nord-

tor gelegenen und 1545 vom Stadtrat wieder hergestellten Zieh-

brunnen ging naeh D. Fischer (D. a. Z. p. 7) die Sage, er sei rômischen

Ursprunges. Die Oberstadt hat aber vielleicht ihre Wasser wie heute

so schon in rômischer Zeit aus dem nahen Gebirge durch eine Wasser-

leitung erhalten. Dann dürfte diese auf der Westfront in der Nahe

des Herrenbrünnleins (Abb. 67) in den Mauerring getreten sein. Ton-

rohre oder eine gemauerte Kanalleitung, welche mit Sicherheit

als rômisch angesproclien werden kônnten, sind bis jetzt in Zabern

aber nicht gefunden worden. Indessen fand Wierel ganz nahe dem

genannten Herrenbriinnlein beim StraBendurchbruch in der Kirch-

gasse (Punkt N) auf der Stadtseite der Mauerperipherie eiserne Ringe

einer hôlzernen Wasserleitimg. Ob diese mittelalterlich oder rômisch

1. J. Walter, ,,Neues vom alten rômischen Zabern*', Zabern or Wochenblatt

10. Mârz 1917.