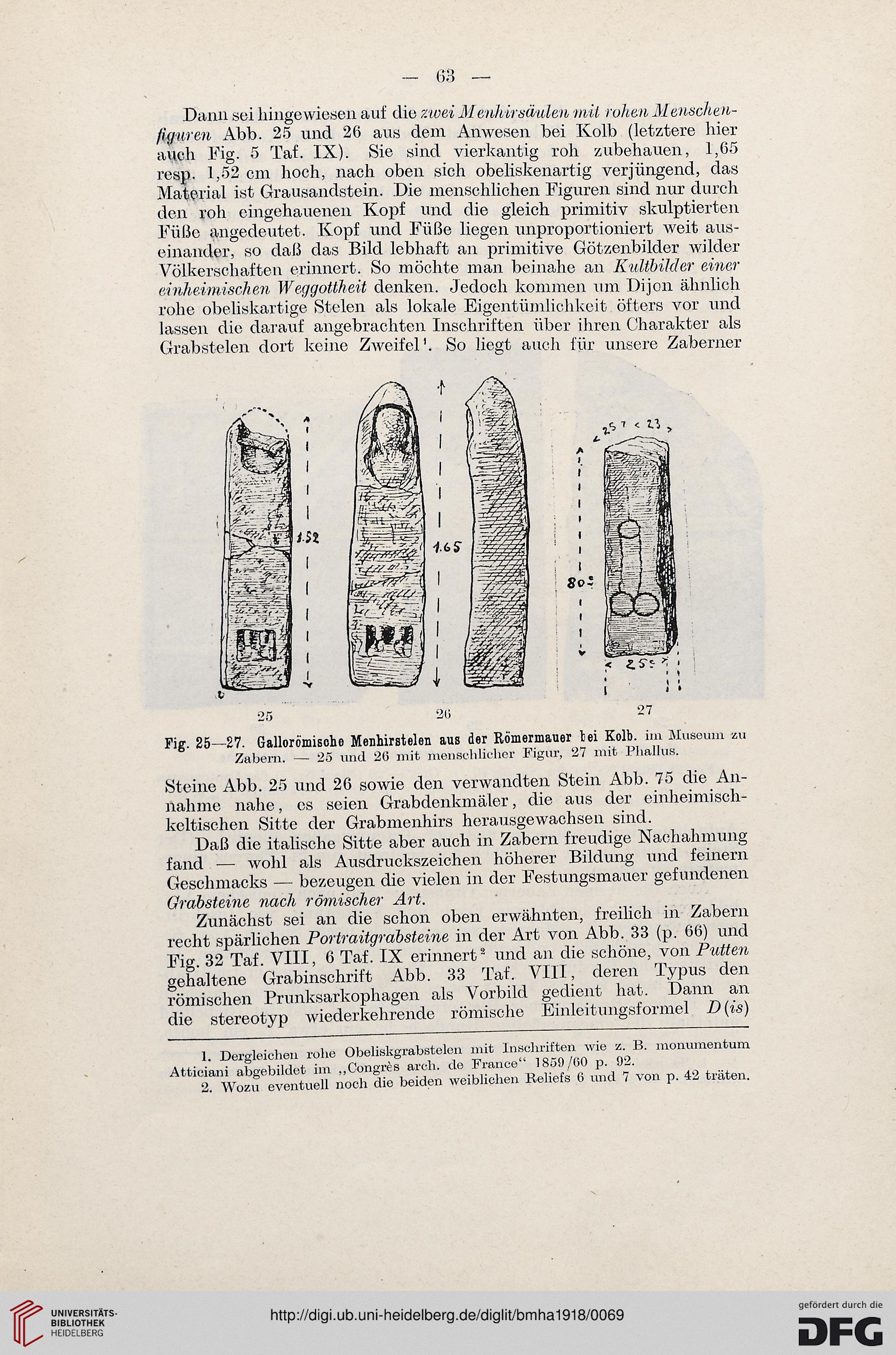

Dann sei hingewiesen auf die zweiMenhirsàulen mit lohenMeusc/ieu-

figuren Abb. 25 und 26 ans dem Anwesen bei Kolb (letztere hier

auch Fig. 5 Taf. IX). Sie sind vierkantig roh zubehauen, 1,65

resp. 1,52 cm hoch, nach oben sich obeliskenartig verjüngend, das

Matçnial ist Grausandstein. Die menschlichen Figuren sind nur durch

den roh eingehauenen Kopf und die gleicli primitiv skulptierten

FüBc angedeutet. Kopf und FüBe liegen unproportioniert weit aus-

einander, so daB das Bild lebhaft an primitive Gôtzenbilder wilder

Vôlkerschaften erinnert. So môchte man beinahe an Kultbilder eincr

einheimischen Weggottheit denken. Jedoch konnnen um Dijon âlinlich

rohe obeliskartige Stelen als lokale Eigentümlichkeit ôfters vor und

lassen die darauf angebrachten Inschriften iiber ihren Charakter als

Grabstelen dort keine Zweifel1. So liegt aucli fiir unsere Zaberner

Fig. 25—27. Galloromisohe Menhirstelen aus der Rômermauer tei Kolb. im Muséum au

Zabem. — 25 und 20 mit menschliclier Figur, 27 mit Phallus.

Steine Abb. 25 und 26 sowie den verwandten Stein Abb. 75 die An-

nahme nahe, es seien Grabdenkmàler, die aus der einheimisch-

keltischen Sitte der Grabmenhirs herausgewachsen sind.

DaB die italische Sitte aber auch in Zabern freudige Nacdiahmung

fand — wolil als Ausdruckszeichen hôherer Bildung und feinern

Geschmacks — bezeugen die vielen in der Festungsmauer gefundenen

Grabsteine nach rômischer Art.

Zunachst sei an die schon oben erwâhnten, freilich in Zabern

redit spârlichen Portraitgrabsteine. in der Art von Abb. 33 (p. 66) und

Fig. 32 Taf. VIII, 6 Taf. IX erinnert1 2 und an die scliône, von Putten

gehaltene Grabinschrift Abb. 33 Taf. VIII, deren Typus den

romischen Prunksarkophagen als Vorbild gedient hat. Dann an

die stereotyp wiederkehrencle rômische Einleitungsformel D (ts)

1. Dergleiehen rohe Obeliskgrabstelen mit Inschriften wie z. B. monumentum

Atticiani abgebildet im ,,Congrès arcli. de France 1859/00 p. 92.

2. Wozu eventuell noch dio beiden weiblichen Reliefs 0 und 7 von p. 42 traten.

figuren Abb. 25 und 26 ans dem Anwesen bei Kolb (letztere hier

auch Fig. 5 Taf. IX). Sie sind vierkantig roh zubehauen, 1,65

resp. 1,52 cm hoch, nach oben sich obeliskenartig verjüngend, das

Matçnial ist Grausandstein. Die menschlichen Figuren sind nur durch

den roh eingehauenen Kopf und die gleicli primitiv skulptierten

FüBc angedeutet. Kopf und FüBe liegen unproportioniert weit aus-

einander, so daB das Bild lebhaft an primitive Gôtzenbilder wilder

Vôlkerschaften erinnert. So môchte man beinahe an Kultbilder eincr

einheimischen Weggottheit denken. Jedoch konnnen um Dijon âlinlich

rohe obeliskartige Stelen als lokale Eigentümlichkeit ôfters vor und

lassen die darauf angebrachten Inschriften iiber ihren Charakter als

Grabstelen dort keine Zweifel1. So liegt aucli fiir unsere Zaberner

Fig. 25—27. Galloromisohe Menhirstelen aus der Rômermauer tei Kolb. im Muséum au

Zabem. — 25 und 20 mit menschliclier Figur, 27 mit Phallus.

Steine Abb. 25 und 26 sowie den verwandten Stein Abb. 75 die An-

nahme nahe, es seien Grabdenkmàler, die aus der einheimisch-

keltischen Sitte der Grabmenhirs herausgewachsen sind.

DaB die italische Sitte aber auch in Zabern freudige Nacdiahmung

fand — wolil als Ausdruckszeichen hôherer Bildung und feinern

Geschmacks — bezeugen die vielen in der Festungsmauer gefundenen

Grabsteine nach rômischer Art.

Zunachst sei an die schon oben erwâhnten, freilich in Zabern

redit spârlichen Portraitgrabsteine. in der Art von Abb. 33 (p. 66) und

Fig. 32 Taf. VIII, 6 Taf. IX erinnert1 2 und an die scliône, von Putten

gehaltene Grabinschrift Abb. 33 Taf. VIII, deren Typus den

romischen Prunksarkophagen als Vorbild gedient hat. Dann an

die stereotyp wiederkehrencle rômische Einleitungsformel D (ts)

1. Dergleiehen rohe Obeliskgrabstelen mit Inschriften wie z. B. monumentum

Atticiani abgebildet im ,,Congrès arcli. de France 1859/00 p. 92.

2. Wozu eventuell noch dio beiden weiblichen Reliefs 0 und 7 von p. 42 traten.