80

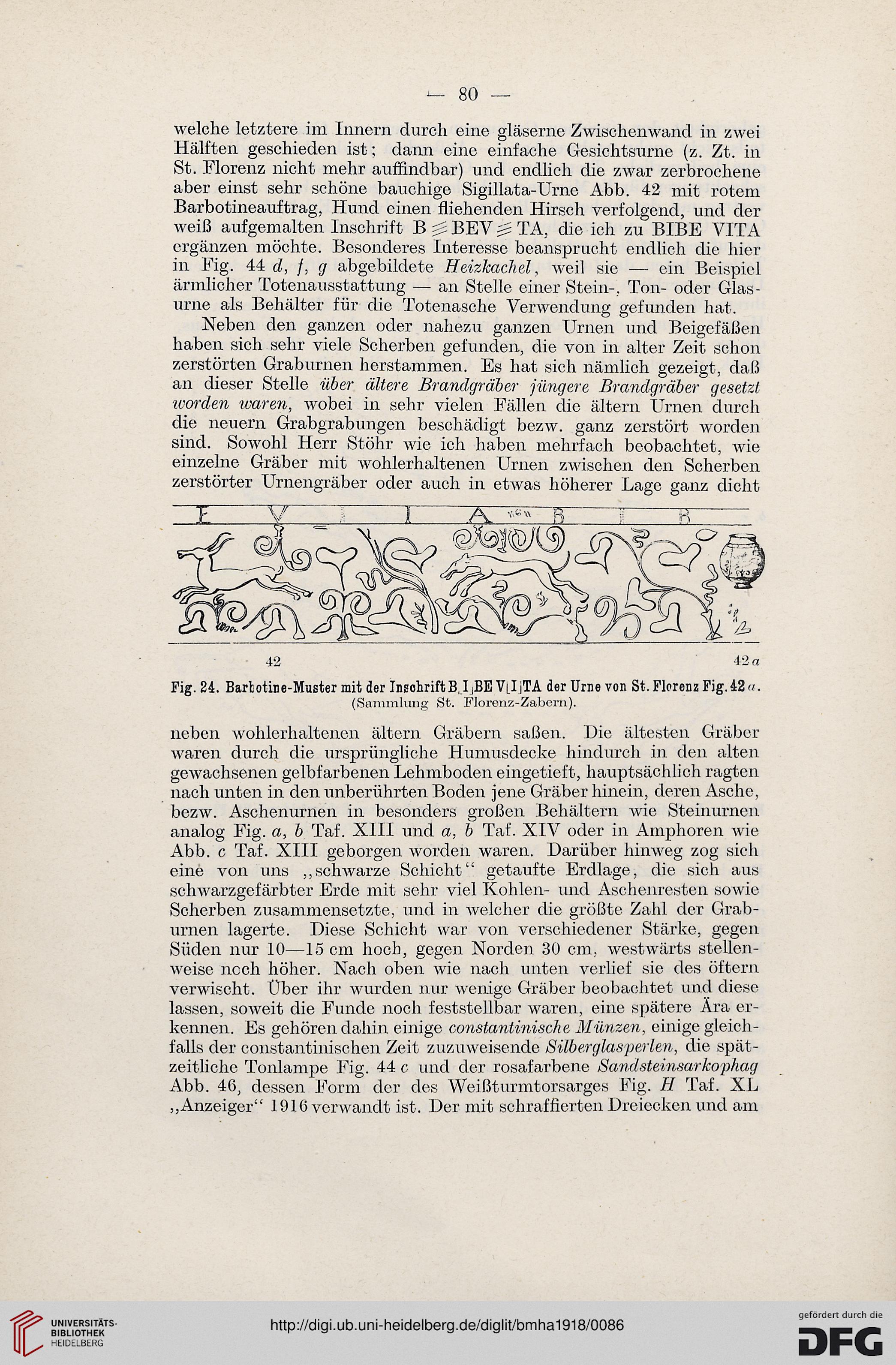

welche letztere im Innern durch eine glâserne Zwischenwand in zwei

Hàlften geschieden ist ; dann eine einfache Gesichtsurne (z. Zt. in

St. Florenz nicht mehr auffindbar) und endlich die zwar zerbrochene

aber einst sehr schône bauchige Sigillata-Urne Abb. 42 mit rotem

Barbotineauftrag, Hund einen fliehenden Hirsch verfolgend, und der

weiB aufgemalten Inschrift B ^ BEV TA, die ich zu BIBE VIÏA

erganzen môchte. Besonderes Intéressé beansprucht endlich die hier

in Fig. 44 d, /, g abgebildete Heizkachel, weil sie — ein Beispiel

armlicher Totenausstattung - an Stelle einer Stein-, Ton- oder Glas-

urne als Behâlter für die Totenasche Verwendung gefunden hat.

Neben den ganzen oder nahezu ganzen Urnen und BeigefâBen

haben sich sehr viele Scherben gefunden, die von in alter Zeit schon

zerstorten Graburnen herstammen. Es hat sich nàmlich gezeigt, daB

an dieser Stelle über altéré Brandgrâber jüngere Brandgrâber gesetzt

tvorden waren, wobei in sehr vielen Fâllen die âltern Urnen durch

die neuern Grabgrabungen beschàdigt bezw. ganz zerstôrt worden

sind. Sowohl Herr Stôhr wie ich haben mehrfach beobachtet, wie

einzelne Grâber mit wohlerhaltenen Urnen zwischen den Scherben

zerstôrter Urnengraber oder auch in etwas hôherer Lage ganz clicht

Fig. 24. Barlotine-Muster mit der Insolirift B._I jBE V[IjTA der Urne von St. Florenz Fig.42«.

(Sammlung St. Fiorenz-Zabern).

neben wohlerhaltenen âltern Grâbern saBen. Die âltesten Grâber

waren durch die ursprüngliche Humusdecke hindurch in den alten

gewachsenen gelbfarbenen Lehmboden eingetieft, hauptsâchlich ragten

nach unten in den unberührten Boden jene Grâber hinein, deren Asche,

bezw. Aschenurnen in besonders groBen Behâltern wie Steinurnen

analog Fig. a, b Taf. XIII und a, b Taf. XIV oder in Amphoren wie

Abb. c Taf. XIII geborgen worden waren. Darüber liinweg zog sich

eine von uns ,,schwarze Schicht“ getaufte Erdlage, die sich aus

schwarzgefârbter Erde mit sehr viel Kohlen- und Asehenresten sowie

Scherben zusammensetzte, und in welcher die grôBte Zabi der Grab-

urnen lagerte. I)iese Schicht war von verschiedener Stârke, gegen

Siiden nur 10—15 cm hoch, gegen Norden 30 cm, westwârts stellen-

weise nccli hôher. Nach oben wie nach unten verlief sie des ôftern

verwischt. Über ihr wurden nur wenige Grâber beobachtet und diese

lassen, soweit die Funde noch feststellbar waren, eine spâtere Ara er-

kennen. Es gehôren dahin einige constantinische Münzen, einige gleich-

falls der constantinischen Zeit zuzuweisende Silberglasperlen, die spât-

zeitliche Tonlampe Fig. 44 c und der rosafarbene Sandsteinsarkophag

Abb. 46, dessen Form der des WeiBturmtorsarges Fig. H Taf. XL

,,Anzeiger“ 1916 verwandt ist. Der mit schraffierten Dreiecken und am

welche letztere im Innern durch eine glâserne Zwischenwand in zwei

Hàlften geschieden ist ; dann eine einfache Gesichtsurne (z. Zt. in

St. Florenz nicht mehr auffindbar) und endlich die zwar zerbrochene

aber einst sehr schône bauchige Sigillata-Urne Abb. 42 mit rotem

Barbotineauftrag, Hund einen fliehenden Hirsch verfolgend, und der

weiB aufgemalten Inschrift B ^ BEV TA, die ich zu BIBE VIÏA

erganzen môchte. Besonderes Intéressé beansprucht endlich die hier

in Fig. 44 d, /, g abgebildete Heizkachel, weil sie — ein Beispiel

armlicher Totenausstattung - an Stelle einer Stein-, Ton- oder Glas-

urne als Behâlter für die Totenasche Verwendung gefunden hat.

Neben den ganzen oder nahezu ganzen Urnen und BeigefâBen

haben sich sehr viele Scherben gefunden, die von in alter Zeit schon

zerstorten Graburnen herstammen. Es hat sich nàmlich gezeigt, daB

an dieser Stelle über altéré Brandgrâber jüngere Brandgrâber gesetzt

tvorden waren, wobei in sehr vielen Fâllen die âltern Urnen durch

die neuern Grabgrabungen beschàdigt bezw. ganz zerstôrt worden

sind. Sowohl Herr Stôhr wie ich haben mehrfach beobachtet, wie

einzelne Grâber mit wohlerhaltenen Urnen zwischen den Scherben

zerstôrter Urnengraber oder auch in etwas hôherer Lage ganz clicht

Fig. 24. Barlotine-Muster mit der Insolirift B._I jBE V[IjTA der Urne von St. Florenz Fig.42«.

(Sammlung St. Fiorenz-Zabern).

neben wohlerhaltenen âltern Grâbern saBen. Die âltesten Grâber

waren durch die ursprüngliche Humusdecke hindurch in den alten

gewachsenen gelbfarbenen Lehmboden eingetieft, hauptsâchlich ragten

nach unten in den unberührten Boden jene Grâber hinein, deren Asche,

bezw. Aschenurnen in besonders groBen Behâltern wie Steinurnen

analog Fig. a, b Taf. XIII und a, b Taf. XIV oder in Amphoren wie

Abb. c Taf. XIII geborgen worden waren. Darüber liinweg zog sich

eine von uns ,,schwarze Schicht“ getaufte Erdlage, die sich aus

schwarzgefârbter Erde mit sehr viel Kohlen- und Asehenresten sowie

Scherben zusammensetzte, und in welcher die grôBte Zabi der Grab-

urnen lagerte. I)iese Schicht war von verschiedener Stârke, gegen

Siiden nur 10—15 cm hoch, gegen Norden 30 cm, westwârts stellen-

weise nccli hôher. Nach oben wie nach unten verlief sie des ôftern

verwischt. Über ihr wurden nur wenige Grâber beobachtet und diese

lassen, soweit die Funde noch feststellbar waren, eine spâtere Ara er-

kennen. Es gehôren dahin einige constantinische Münzen, einige gleich-

falls der constantinischen Zeit zuzuweisende Silberglasperlen, die spât-

zeitliche Tonlampe Fig. 44 c und der rosafarbene Sandsteinsarkophag

Abb. 46, dessen Form der des WeiBturmtorsarges Fig. H Taf. XL

,,Anzeiger“ 1916 verwandt ist. Der mit schraffierten Dreiecken und am