123

gegen Q zu ziehen, d. h. den stumpfen Knick der AuBenfront nicht

mitzumachen, und eine spatrômische (julianische ?) Lückenreparatur

darzustellen.

In unmittelbarem Verband mit dem rômischen Mauerlager stehend

fanden wir September 1916 im Garten des Pfarrhauses den grofien

Turm Q. Bis dahin war dieser eine unbekannte GrôBe. Zwar durfte

man an dieser Ecke auf Grund der Turmdistanz von 26,2 m und

auf Grund des Tassinplanes einen Rundturm vermuten, allein an

der Mauer selbst zeigte sich davon keine Spur und die geradlinig

an ihr fortlaufenden rômischen Sockel lieBen an der Existenz eines

Eckturmes zweifeln. Angesichts meiner Erfahrungen am StraB-

burger Kastell und anderer Erwàgungen schien mir trotz der er-

wâhnten negativen Indizien ein groBer Rundturm an diesem Punkte

wahrscheinlich. Herr Wierel schritt sofort zu Nachgrabungen undbald

entwickelte sich vor meinen Augen in 40-50 cm Tiefe das schône Turm-

fimdament, dessen Bild hier Fig. 72, 74 u. 3 Taf. XVII, sowie Taf. XVIII

74 a 6 c de

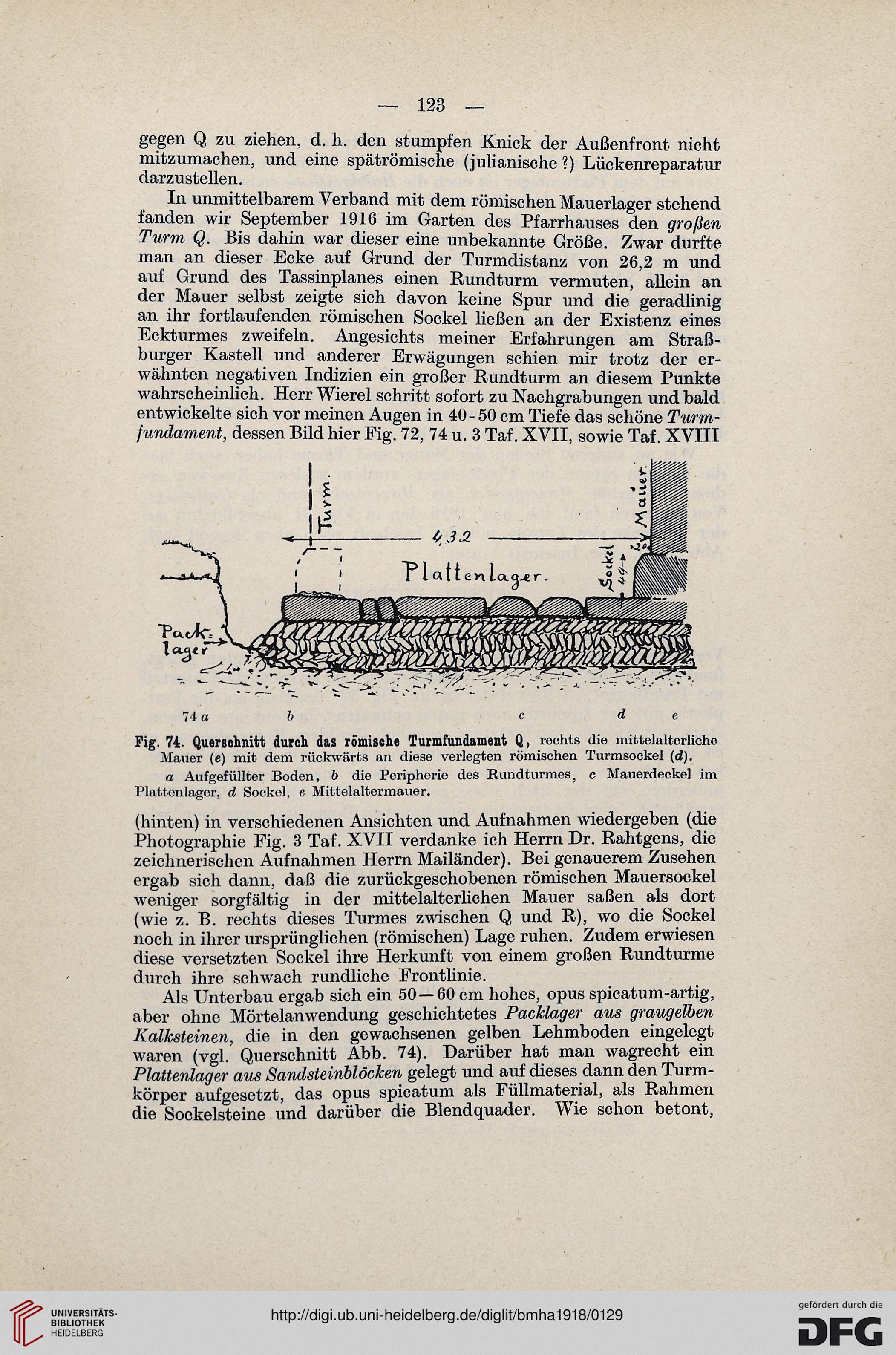

Fig. 74. Querschnitt durch das rômische Turmfundament Q, rechts die mittelalterliche

Mauer (e) mit dem riickwarts an diese verlegten rômischen Turmsoekel (d).

a Aufgefüllter Boden, b die Peripherie des Rundturmes, c Mauerdeekel im

Plattenlager, d Sockel, e Mittelaltermauer.

(hinten) in verschiedenen Ansichten und Aufnahmen wiedergeben (die

Photographie Fig. 3 Taf. XVII verdanke ich Herrn Dr. Rahtgens, die

zeichnerischen Aufnahmen Herrn Mailânder). Bei genauerem Zusehen

ergab sich dann, daB die zurückgeschobenen rômischen Mauersockel

weniger sorgfâltig in der mittelalterlichen Mauer saBen als dort

(wie z. B. rechts dieses Turmes zwischen Q und R), wo die Sockel

noch in ihrer ursprünglichen (rômischen) Lage ruhen. Zudem erwiesen

diese versetzten Sockel ihre Herkunft von einem groBen Rundturme

durch ihre schwach rundliche Frontlinie.

Als Unterbau ergab sich ein 50—60 cm hohes, opus spicatum-artig,

aber ohne Môrtelanwendung geschichtetes Packlager aus graugelben

Kalksteinen, die in den gewachsenen gelben Lehmboden eingelegt

waren (vgl. Querschnitt Abb. 74). Darüber hat man wagrecht ein

Plattenlager aus Sandsteinblôcken gelegt und auf dieses dann den Turm-

kôrper aufgesetzt, das opus spicatum als Fiillmaterial, als Rahmen

die Sockelsteine und darüber die Blendquader. Wie schon betont,

gegen Q zu ziehen, d. h. den stumpfen Knick der AuBenfront nicht

mitzumachen, und eine spatrômische (julianische ?) Lückenreparatur

darzustellen.

In unmittelbarem Verband mit dem rômischen Mauerlager stehend

fanden wir September 1916 im Garten des Pfarrhauses den grofien

Turm Q. Bis dahin war dieser eine unbekannte GrôBe. Zwar durfte

man an dieser Ecke auf Grund der Turmdistanz von 26,2 m und

auf Grund des Tassinplanes einen Rundturm vermuten, allein an

der Mauer selbst zeigte sich davon keine Spur und die geradlinig

an ihr fortlaufenden rômischen Sockel lieBen an der Existenz eines

Eckturmes zweifeln. Angesichts meiner Erfahrungen am StraB-

burger Kastell und anderer Erwàgungen schien mir trotz der er-

wâhnten negativen Indizien ein groBer Rundturm an diesem Punkte

wahrscheinlich. Herr Wierel schritt sofort zu Nachgrabungen undbald

entwickelte sich vor meinen Augen in 40-50 cm Tiefe das schône Turm-

fimdament, dessen Bild hier Fig. 72, 74 u. 3 Taf. XVII, sowie Taf. XVIII

74 a 6 c de

Fig. 74. Querschnitt durch das rômische Turmfundament Q, rechts die mittelalterliche

Mauer (e) mit dem riickwarts an diese verlegten rômischen Turmsoekel (d).

a Aufgefüllter Boden, b die Peripherie des Rundturmes, c Mauerdeekel im

Plattenlager, d Sockel, e Mittelaltermauer.

(hinten) in verschiedenen Ansichten und Aufnahmen wiedergeben (die

Photographie Fig. 3 Taf. XVII verdanke ich Herrn Dr. Rahtgens, die

zeichnerischen Aufnahmen Herrn Mailânder). Bei genauerem Zusehen

ergab sich dann, daB die zurückgeschobenen rômischen Mauersockel

weniger sorgfâltig in der mittelalterlichen Mauer saBen als dort

(wie z. B. rechts dieses Turmes zwischen Q und R), wo die Sockel

noch in ihrer ursprünglichen (rômischen) Lage ruhen. Zudem erwiesen

diese versetzten Sockel ihre Herkunft von einem groBen Rundturme

durch ihre schwach rundliche Frontlinie.

Als Unterbau ergab sich ein 50—60 cm hohes, opus spicatum-artig,

aber ohne Môrtelanwendung geschichtetes Packlager aus graugelben

Kalksteinen, die in den gewachsenen gelben Lehmboden eingelegt

waren (vgl. Querschnitt Abb. 74). Darüber hat man wagrecht ein

Plattenlager aus Sandsteinblôcken gelegt und auf dieses dann den Turm-

kôrper aufgesetzt, das opus spicatum als Fiillmaterial, als Rahmen

die Sockelsteine und darüber die Blendquader. Wie schon betont,