LARTPOUR-TOUS

Encyclopédie de eart/neusteiel et decoeatif

•paraissait tcrus les mots

Emile Reiber j G. Sauvageot j P. Gélis-Didot

Directeur - Fondateur Directeur Directeur

1861-64 o iS86-go\ i865-85 ) i8gi

Litratries-Imprimeries réunies

^ <AU annuel: 24Jr. ^Mfllffl||l||ilillll|||||||l|||l|lllL. Ancienn.*Maison Moral

»i jii 1 Jiui-.y*^ 1 ^.m ^i\x^uj^>AC^j)\^i>ittM PARIS

<d*?=*^_^/ 2, rue Mignon, 2

30e Année-----Août 1891

TJf^nc^Tïï^^)f^or.-'iîi<^ii(-.,>ii.(.--i-iîr3îît:

BULLETIN D'AOUT 1891

Coup d'œil sommaire

SUR LES

ARMES ORIENTALES

l'Afrique, l'Inde, l'Orient, la Chine, le Japon

2e article 0)

Les Indiens sont, sans doute les inventeurs de

ce procédé de forge de l'acier qui produit les

damas, c'est-à-dire des lames à la surface des-

quelles apparaît un dessin moiré. « Le travail

du damas consiste à souder entre elles, par une

forte chaleur, des lamelles de fer et d'acier et à

les forger de manière à obtenir à la surface

divers dessins. La pièce une fois forgée et limée,

on fait paraître ces dessins au moyen d'un acide

étendu dans de l'eau, qui laisse le fer brillant et

met à nu les molécules du charbon qui entrent

dans la composition de l'acier. » On distingue

d'après leurs Ions différents : le damas noir dont

le plus estimé présente ces petites ondes bril-

lantes caractéristiques des belles armes per-

sanes; le damas gris, le damas bilieux, ainsi

nommé de sa couleur jaunâtre, — c'est celui des

lames du Khoraçan, qui sont les plus estimées;

elles offrent ces ondes fines, pressées et bril-

lantes, qui caractérisent ces belles armes.

Fig. 1.

Couteau sénégalais (Collection Clément).

Les sabres turcs sont généralement montés

avec des lames en damas; leur garde est formée

d'une simple croisétte avec écusson à double

Pointe, une sur la lame, une s'incrustant dans

'a fusée. Celle-ci est ordinairement de corne,

''ecourbée à son sommet formant pommeau. Le

Ç'meterre est un sabre à lame courbe, très large

a ' extrémité ; la palache en diffère par son extré-

mité renflée en spatule jusqu'à la pointe. Le

*andjar est un poignard long, à lame presque

droite, à pointe aiguë ; son pommeau présente

ouvent deux oreillons comme les dagues dites

famines. La flissah est un long sabre droit

°nl la pointe s'effile à un pied de sa fin; il est

e,î1ployé surtout par les Marocains, les Arabes

el 'es Kabyles. Au reste, les armes orientales j

s°"t, aussi nombreuses que les nôtres et ont

(1) Voy. Art pour Tous, Bulletin 07.

autant varié à travers le temps : l'on n'a point

encore fait leur histoire.

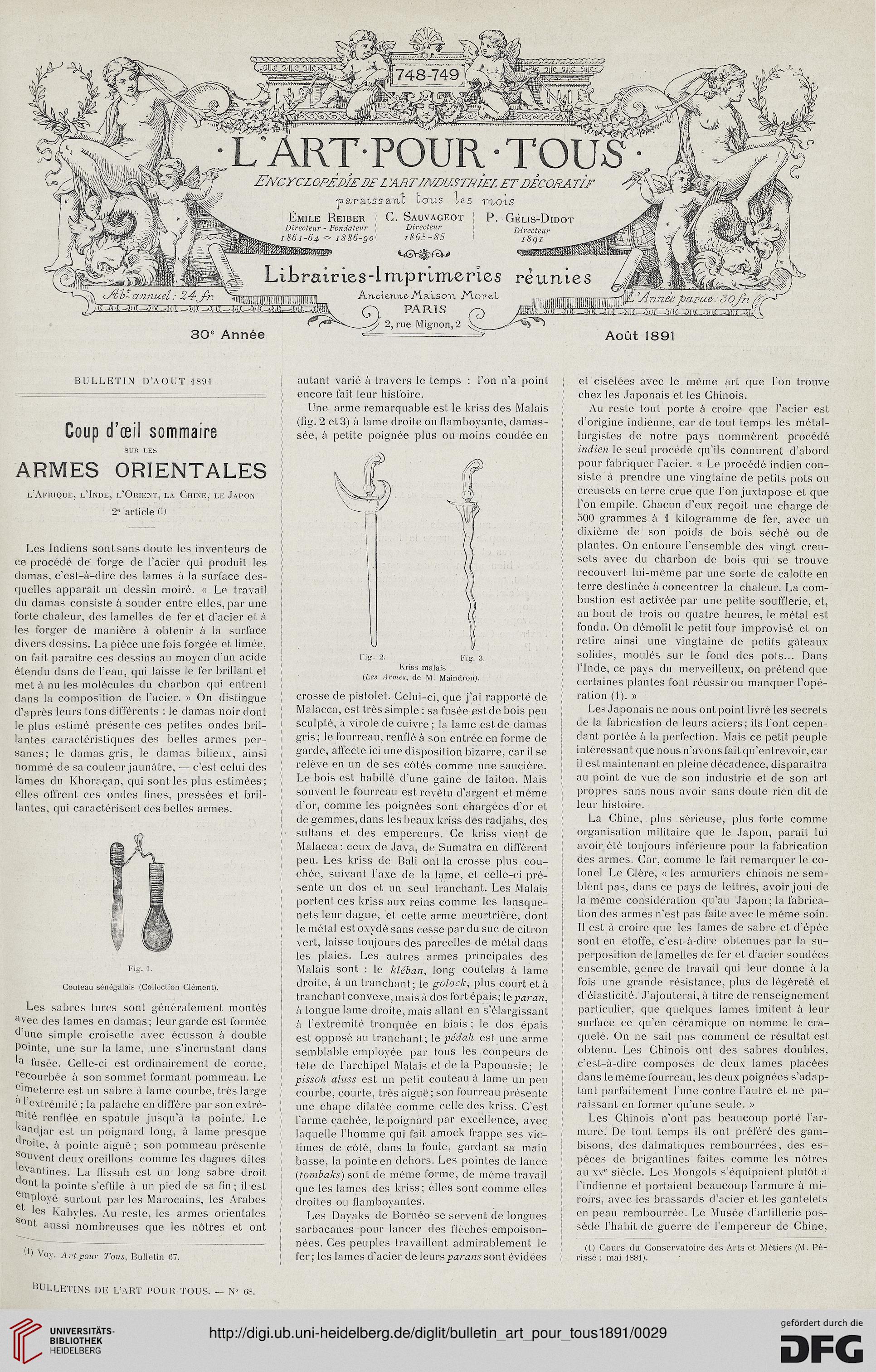

Une arme remarquable est le kriss des Malais

(fig. 2 et3) à lame droite ou flamboyante, damas-

sée, à petite poignée plus ou moins coudée en

Fig- 2. Fig. 3.

Kriss malais

(tes Amies, de M. Maindron).

crosse de pistolet. Celui-ci, que j'ai rapporté de

Malacca, est très simple : sa fusée est de bois peu

sculpté, à virole de cuivre ; la lame est de damas

gris; le fourreau, renflé à son entrée en forme de

garde, affecte ici une disposition bizarre, car il se

relève en un de ses côtés comme une saucière.

Le bois est habillé d'une gaine de laiton. Mais

souvent le fourreau est revêtu d'argent et même

d'or, comme les poignées sont chargées d'or et

de gemmes, dans les beaux kriss des radjahs, des

sultans et des empereurs. Ce kriss vient de

Malacca: ceux de Java, de Sumatra en diffèrent

peu. Les kriss de Bali ont la crosse plus cou-

chée, suivant l'axe de la lame, et celle-ci pré-

sente un dos et un seul tranchant. Les Malais

portent ces kriss aux reins comme les lansque-

nets leur dague, et cette arme meurtrière, dont

le métal est oxydé sans cesse par du suc de citron

vert, laisse toujours des parcelles de métal dans

les plaies. Les autres armes principales des

Malais sont : le kléban, long coutelas à lame

droite, à un tranchant; le golock, plus court et à

tranchant convexe, mais à dos fort épais; le paran,

à longue lame droite, mais allant en s'élargissant

à l'extrémité tronquée en biais ; le dos épais

est opposé au tranchant; le pédah est une arme

semblable employée par lotis les coupeurs de

tôle de l'archipel Malais et de la Papouasie; le

pissoh aluss est un petit couteau à lame un peu

courbe, courte, très aiguë; son fourreau présente

une chape dilatée comme celle des kriss. C'est

l'arme cachée, le poignard par excellence, avec

laquelle l'homme qui fait amock frappe ses vic-

times de côté, dans la foule, gardant sa main

basse, la pointe en dehors. Les pointes de lance

(tombâtes) sont de même forme, de même travail

que les lames des kriss; elles sont comme elles

droites ou flamboyantes.

Les Dayaks de Bornéo se servent de longues

sarbacanes pour lancer des flèches empoison-

nées. Ces peuples travaillent admirablement le

fer; les lames d'acier de leurs par ans sont évidées

j et ciselées avec le même art que l'on trouve

j chez les Japonais et les Chinois.

Au reste tout porte à croire que l'acier est

d'origine indienne, car de tout temps les métal-

lurgistes de notre pays nommèrent procédé

indien le seul procédé qu'ils connurent d'abord

pour fabriquer l'acier. « Le procédé indien con-

siste à prendre une vingtaine de petits pots ou

creusets en terre crue que l'on juxtapose et que

l'on empile. Chacun d'eux reçoit une charge de

500 grammes à 1 kilogramme de fer, avec un

dixième de son poids de bois séché ou de

plantes. On entoure l'ensemble des vingt creu-

sets avec du charbon de bois qui se trouve

recouvert lui-même par une sorte de calotte en

terre destinée à concentrer la chaleur. La com-

buslion est activée par une petite soufflerie, et,

au bout de trois ou quatre heures, le métal est

fondu. On démolit le petit four improvisé el on

retire ainsi une vingtaine de petits gâteaux

solides, moulés sur le fond des pois... Dans

l'Inde, ce pays du merveilleux, on prétend que

certaines plantes font réussir ou manquer l'opé-

i ration (1). »

Les Japonais ne nous ont point livré les secrels

de la fabrication de leurs aciers; ils l'ont cepen-

dant portée à la perfection. Mais ce petit peuple

intéressant que nous n'avons fait qu'entrevoir, car

il est maintenant en pleine décadence, disparaîtra

au point de vue de son industrie et de son art

propres sans nous avoir sans doute rien dit de

leur histoire.

La Chine, plus sérieuse, plus forte comme

organisation militaire que le Japon, paraît lui

avoir été toujours inférieure pour la fabrication

des armes. Car, comme le fait remarquer le co-

j lonel Le Clère, « les armuriers chinois ne sem-

i blent pas, dans ce pays de lettrés, avoir joui de

la même considération qu'au Japon ; la fabrica-

tion des armes n'est pas faite avec le même soin.

Il est à croire que les lames de sabre et d'épée

sont en étoffe, c'est-à-dire obtenues par la su-

perposition de lamelles de fer et d'acier soudées

j ensemble, genre de travail qui leur donne à la

( fois une grande résistance, plus de légèreté et

j d'élasticité. J'ajouterai, à litre de renseignement

particulier; que quelques lames imilent à leur

surface ce qu'en céramique on nomme le cra-

quelé. On ne sait pas comment ce résultat esl

obtenu. Les Chinois ont des sabres doubles,

c'est-à-dire composés de deux lames placées

dans le même fourreau, les deux poignées s'adap-

tant parfailement l'une contre l'autre et ne pa-

raissant en former qu'une seule. »

Les Chinois n'ont pas beaucoup porté l'ar-

mure. De tout temps ils ont préféré des gam-

I bisons, des dalmatiques rembourrées, des es-

pèces de brigantines faites comme les noires

j au xve siècle. Les Mongols s'équipaient plutôt à

l'indienne et portaient beaucoup l'armure à mi-

roirs, avec les brassards d'acier et les gantelets

en peau rembourrée. Le Musée d'arlillerie pos-

sède l'habit de guerre de l'empereur de Chine,

(1) Cours du Conservatoire des Arts et Métiers (M. Pè-i

; rissé : mai 1881 ).

BULLETINS DE L'ART POUR TOUS. — N° 68.

Encyclopédie de eart/neusteiel et decoeatif

•paraissait tcrus les mots

Emile Reiber j G. Sauvageot j P. Gélis-Didot

Directeur - Fondateur Directeur Directeur

1861-64 o iS86-go\ i865-85 ) i8gi

Litratries-Imprimeries réunies

^ <AU annuel: 24Jr. ^Mfllffl||l||ilillll|||||||l|||l|lllL. Ancienn.*Maison Moral

»i jii 1 Jiui-.y*^ 1 ^.m ^i\x^uj^>AC^j)\^i>ittM PARIS

<d*?=*^_^/ 2, rue Mignon, 2

30e Année-----Août 1891

TJf^nc^Tïï^^)f^or.-'iîi<^ii(-.,>ii.(.--i-iîr3îît:

BULLETIN D'AOUT 1891

Coup d'œil sommaire

SUR LES

ARMES ORIENTALES

l'Afrique, l'Inde, l'Orient, la Chine, le Japon

2e article 0)

Les Indiens sont, sans doute les inventeurs de

ce procédé de forge de l'acier qui produit les

damas, c'est-à-dire des lames à la surface des-

quelles apparaît un dessin moiré. « Le travail

du damas consiste à souder entre elles, par une

forte chaleur, des lamelles de fer et d'acier et à

les forger de manière à obtenir à la surface

divers dessins. La pièce une fois forgée et limée,

on fait paraître ces dessins au moyen d'un acide

étendu dans de l'eau, qui laisse le fer brillant et

met à nu les molécules du charbon qui entrent

dans la composition de l'acier. » On distingue

d'après leurs Ions différents : le damas noir dont

le plus estimé présente ces petites ondes bril-

lantes caractéristiques des belles armes per-

sanes; le damas gris, le damas bilieux, ainsi

nommé de sa couleur jaunâtre, — c'est celui des

lames du Khoraçan, qui sont les plus estimées;

elles offrent ces ondes fines, pressées et bril-

lantes, qui caractérisent ces belles armes.

Fig. 1.

Couteau sénégalais (Collection Clément).

Les sabres turcs sont généralement montés

avec des lames en damas; leur garde est formée

d'une simple croisétte avec écusson à double

Pointe, une sur la lame, une s'incrustant dans

'a fusée. Celle-ci est ordinairement de corne,

''ecourbée à son sommet formant pommeau. Le

Ç'meterre est un sabre à lame courbe, très large

a ' extrémité ; la palache en diffère par son extré-

mité renflée en spatule jusqu'à la pointe. Le

*andjar est un poignard long, à lame presque

droite, à pointe aiguë ; son pommeau présente

ouvent deux oreillons comme les dagues dites

famines. La flissah est un long sabre droit

°nl la pointe s'effile à un pied de sa fin; il est

e,î1ployé surtout par les Marocains, les Arabes

el 'es Kabyles. Au reste, les armes orientales j

s°"t, aussi nombreuses que les nôtres et ont

(1) Voy. Art pour Tous, Bulletin 07.

autant varié à travers le temps : l'on n'a point

encore fait leur histoire.

Une arme remarquable est le kriss des Malais

(fig. 2 et3) à lame droite ou flamboyante, damas-

sée, à petite poignée plus ou moins coudée en

Fig- 2. Fig. 3.

Kriss malais

(tes Amies, de M. Maindron).

crosse de pistolet. Celui-ci, que j'ai rapporté de

Malacca, est très simple : sa fusée est de bois peu

sculpté, à virole de cuivre ; la lame est de damas

gris; le fourreau, renflé à son entrée en forme de

garde, affecte ici une disposition bizarre, car il se

relève en un de ses côtés comme une saucière.

Le bois est habillé d'une gaine de laiton. Mais

souvent le fourreau est revêtu d'argent et même

d'or, comme les poignées sont chargées d'or et

de gemmes, dans les beaux kriss des radjahs, des

sultans et des empereurs. Ce kriss vient de

Malacca: ceux de Java, de Sumatra en diffèrent

peu. Les kriss de Bali ont la crosse plus cou-

chée, suivant l'axe de la lame, et celle-ci pré-

sente un dos et un seul tranchant. Les Malais

portent ces kriss aux reins comme les lansque-

nets leur dague, et cette arme meurtrière, dont

le métal est oxydé sans cesse par du suc de citron

vert, laisse toujours des parcelles de métal dans

les plaies. Les autres armes principales des

Malais sont : le kléban, long coutelas à lame

droite, à un tranchant; le golock, plus court et à

tranchant convexe, mais à dos fort épais; le paran,

à longue lame droite, mais allant en s'élargissant

à l'extrémité tronquée en biais ; le dos épais

est opposé au tranchant; le pédah est une arme

semblable employée par lotis les coupeurs de

tôle de l'archipel Malais et de la Papouasie; le

pissoh aluss est un petit couteau à lame un peu

courbe, courte, très aiguë; son fourreau présente

une chape dilatée comme celle des kriss. C'est

l'arme cachée, le poignard par excellence, avec

laquelle l'homme qui fait amock frappe ses vic-

times de côté, dans la foule, gardant sa main

basse, la pointe en dehors. Les pointes de lance

(tombâtes) sont de même forme, de même travail

que les lames des kriss; elles sont comme elles

droites ou flamboyantes.

Les Dayaks de Bornéo se servent de longues

sarbacanes pour lancer des flèches empoison-

nées. Ces peuples travaillent admirablement le

fer; les lames d'acier de leurs par ans sont évidées

j et ciselées avec le même art que l'on trouve

j chez les Japonais et les Chinois.

Au reste tout porte à croire que l'acier est

d'origine indienne, car de tout temps les métal-

lurgistes de notre pays nommèrent procédé

indien le seul procédé qu'ils connurent d'abord

pour fabriquer l'acier. « Le procédé indien con-

siste à prendre une vingtaine de petits pots ou

creusets en terre crue que l'on juxtapose et que

l'on empile. Chacun d'eux reçoit une charge de

500 grammes à 1 kilogramme de fer, avec un

dixième de son poids de bois séché ou de

plantes. On entoure l'ensemble des vingt creu-

sets avec du charbon de bois qui se trouve

recouvert lui-même par une sorte de calotte en

terre destinée à concentrer la chaleur. La com-

buslion est activée par une petite soufflerie, et,

au bout de trois ou quatre heures, le métal est

fondu. On démolit le petit four improvisé el on

retire ainsi une vingtaine de petits gâteaux

solides, moulés sur le fond des pois... Dans

l'Inde, ce pays du merveilleux, on prétend que

certaines plantes font réussir ou manquer l'opé-

i ration (1). »

Les Japonais ne nous ont point livré les secrels

de la fabrication de leurs aciers; ils l'ont cepen-

dant portée à la perfection. Mais ce petit peuple

intéressant que nous n'avons fait qu'entrevoir, car

il est maintenant en pleine décadence, disparaîtra

au point de vue de son industrie et de son art

propres sans nous avoir sans doute rien dit de

leur histoire.

La Chine, plus sérieuse, plus forte comme

organisation militaire que le Japon, paraît lui

avoir été toujours inférieure pour la fabrication

des armes. Car, comme le fait remarquer le co-

j lonel Le Clère, « les armuriers chinois ne sem-

i blent pas, dans ce pays de lettrés, avoir joui de

la même considération qu'au Japon ; la fabrica-

tion des armes n'est pas faite avec le même soin.

Il est à croire que les lames de sabre et d'épée

sont en étoffe, c'est-à-dire obtenues par la su-

perposition de lamelles de fer et d'acier soudées

j ensemble, genre de travail qui leur donne à la

( fois une grande résistance, plus de légèreté et

j d'élasticité. J'ajouterai, à litre de renseignement

particulier; que quelques lames imilent à leur

surface ce qu'en céramique on nomme le cra-

quelé. On ne sait pas comment ce résultat esl

obtenu. Les Chinois ont des sabres doubles,

c'est-à-dire composés de deux lames placées

dans le même fourreau, les deux poignées s'adap-

tant parfailement l'une contre l'autre et ne pa-

raissant en former qu'une seule. »

Les Chinois n'ont pas beaucoup porté l'ar-

mure. De tout temps ils ont préféré des gam-

I bisons, des dalmatiques rembourrées, des es-

pèces de brigantines faites comme les noires

j au xve siècle. Les Mongols s'équipaient plutôt à

l'indienne et portaient beaucoup l'armure à mi-

roirs, avec les brassards d'acier et les gantelets

en peau rembourrée. Le Musée d'arlillerie pos-

sède l'habit de guerre de l'empereur de Chine,

(1) Cours du Conservatoire des Arts et Métiers (M. Pè-i

; rissé : mai 1881 ).

BULLETINS DE L'ART POUR TOUS. — N° 68.