DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS

75

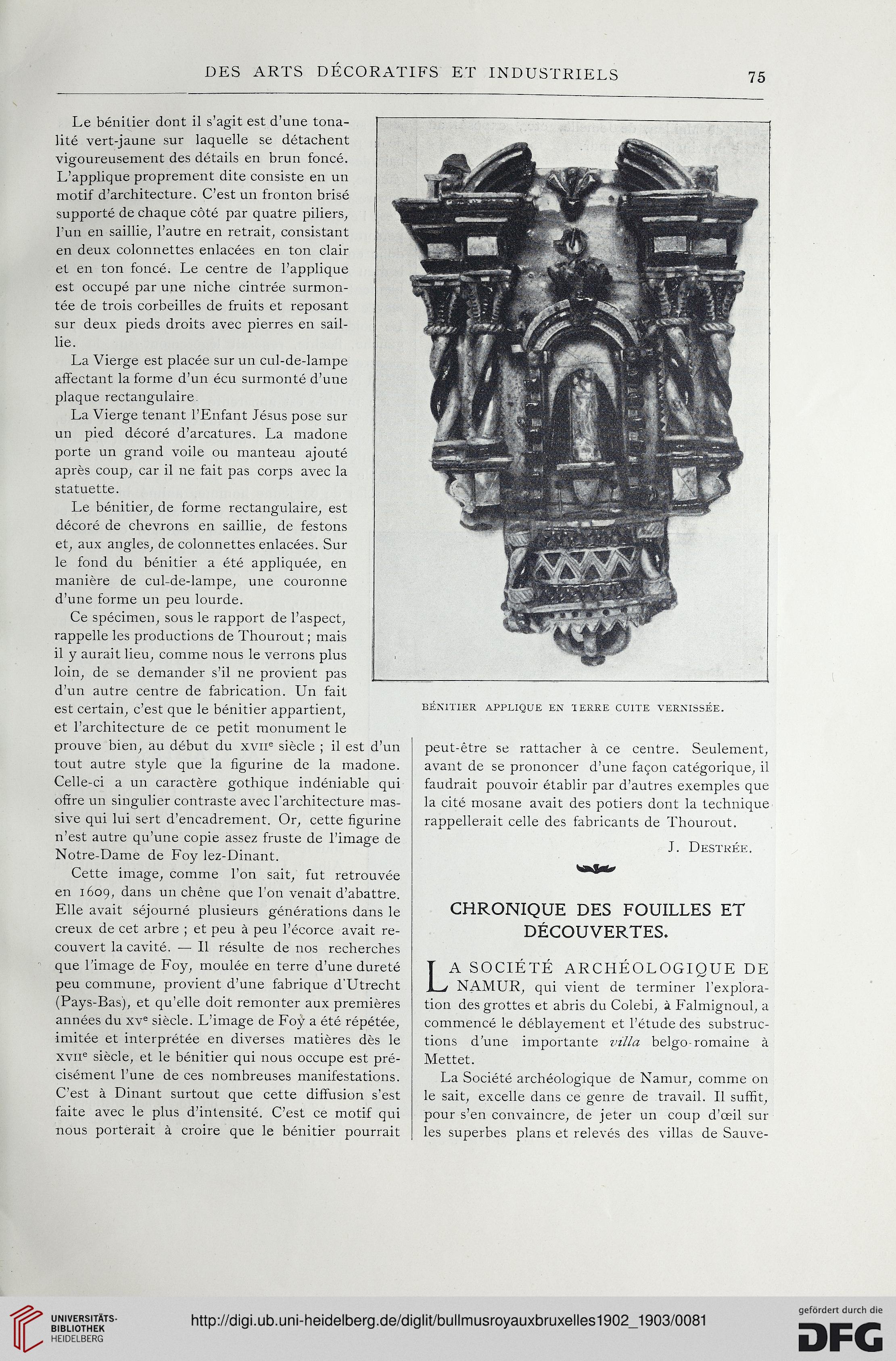

BÉNITIER APPLIQUE EN TERRE CUITE VERNISSÉE.

Le bénitier dont il s’agit est d’une tona-

lité vert-jaune sur laquelle se détachent

vigoureusement des détails en brun foncé.

L’applique proprement dite consiste en un

motif d’architecture. C’est un fronton brisé

supporté de chaque côté par quatre piliers,

l’un en saillie, l’autre en retrait, consistant

en deux colonnettes enlacées en ton clair

et en ton foncé. Le centre de l’applique

est occupé par une niche cintrée surmon-

tée de trois corbeilles de fruits et reposant

sur deux pieds droits avec pierres en sail-

lie.

La Vierge est placée sur un cul-de-lampe

affectant la forme d’un écu surmonté d’une

plaque rectangulaire

La Vierge tenant l’Enfant Jésus pose sur

un pied décoré d’arcatures. La madone

porte un grand voile ou manteau ajouté

après coup, car il ne fait pas corps avec la

statuette.

Le bénitier, de forme rectangulaire, est

décoré de chevrons en saillie, de festons

et, aux angles, de colonnettes enlacées. Sur

le fond du bénitier a été appliquée, en

manière de cul-de-lampe, une couronne

d’une forme un peu lourde.

Ce spécimen, sous le rapport de l’aspect,

rappelle les productions de Thourout ; mais

il y aurait lieu, comme nous le verrons plus

loin, de se demander s’il ne provient pas

d’un autre centre de fabrication. Un fait

est certain, c’est que le bénitier appartient,

et l’architecture de ce petit monument le

prouve bien, au début du xvne siècle ; il est d’un

tout autre style que la figurine de la madone.

Celle-ci a un caractère gothique indéniable qui

offre un singulier contraste avec l'architecture mas-

sive qui lui sert d’encadrement. Or, cette figurine

n’est autre qu’une copie assez fruste de l’image de

Notre-Dame de Foy lez-Dinant.

Cette image, comme l’on sait, fut retrouvée

en 1609, dans un chêne que l’on venait d’abattre.

Elle avait séjourné plusieurs générations dans le

creux de cet arbre ; et peu à peu l’écorce avait re-

couvert la cavité. — Il résulte de nos recherches

que l’image de Foy, moulée en terre d’une dureté

peu commune, provient d’une fabrique d'Utrecht

(Pays-Bas), et qu’elle doit remonter aux premières

années du xve siècle. L’image de Foy a été répétée,

imitée et interprétée en diverses matières dès le

xvne siècle, et le bénitier qui nous occupe est pré-

cisément l’une de ces nombreuses manifestations.

C’est à Dinant surtout que cette diffusion s’est

faite avec le plus d’intensité. C’est ce motif qui

nous porterait à croire que le bénitier pourrait

peut-être se rattacher à ce centre. Seulement,

avant de se prononcer d’une façon catégorique, il

faudrait pouvoir établir par d’autres exemples que

la cité mosane avait des potiers dont la technique

rappellerait celle des fabricants de Thourout.

J. Destrée.

CHRONIQUE DES FOUILLES ET

DÉCOUVERTES.

La société archéologique de

NAMUR, qui vient de terminer l’explora-

tion des grottes et abris du Colebi, à Falmignoul, a

commencé le déblayement et l’étude des substruc-

tions d’une importante villa belgo-romaine à

Mettet.

La Société archéologique de Namur, comme on

le sait, excelle dans ce genre de travail. Il suffit,

pour s’en convaincre, de jeter un coup d’œil sur

les superbes plans et relevés des villas de Sauve-

75

BÉNITIER APPLIQUE EN TERRE CUITE VERNISSÉE.

Le bénitier dont il s’agit est d’une tona-

lité vert-jaune sur laquelle se détachent

vigoureusement des détails en brun foncé.

L’applique proprement dite consiste en un

motif d’architecture. C’est un fronton brisé

supporté de chaque côté par quatre piliers,

l’un en saillie, l’autre en retrait, consistant

en deux colonnettes enlacées en ton clair

et en ton foncé. Le centre de l’applique

est occupé par une niche cintrée surmon-

tée de trois corbeilles de fruits et reposant

sur deux pieds droits avec pierres en sail-

lie.

La Vierge est placée sur un cul-de-lampe

affectant la forme d’un écu surmonté d’une

plaque rectangulaire

La Vierge tenant l’Enfant Jésus pose sur

un pied décoré d’arcatures. La madone

porte un grand voile ou manteau ajouté

après coup, car il ne fait pas corps avec la

statuette.

Le bénitier, de forme rectangulaire, est

décoré de chevrons en saillie, de festons

et, aux angles, de colonnettes enlacées. Sur

le fond du bénitier a été appliquée, en

manière de cul-de-lampe, une couronne

d’une forme un peu lourde.

Ce spécimen, sous le rapport de l’aspect,

rappelle les productions de Thourout ; mais

il y aurait lieu, comme nous le verrons plus

loin, de se demander s’il ne provient pas

d’un autre centre de fabrication. Un fait

est certain, c’est que le bénitier appartient,

et l’architecture de ce petit monument le

prouve bien, au début du xvne siècle ; il est d’un

tout autre style que la figurine de la madone.

Celle-ci a un caractère gothique indéniable qui

offre un singulier contraste avec l'architecture mas-

sive qui lui sert d’encadrement. Or, cette figurine

n’est autre qu’une copie assez fruste de l’image de

Notre-Dame de Foy lez-Dinant.

Cette image, comme l’on sait, fut retrouvée

en 1609, dans un chêne que l’on venait d’abattre.

Elle avait séjourné plusieurs générations dans le

creux de cet arbre ; et peu à peu l’écorce avait re-

couvert la cavité. — Il résulte de nos recherches

que l’image de Foy, moulée en terre d’une dureté

peu commune, provient d’une fabrique d'Utrecht

(Pays-Bas), et qu’elle doit remonter aux premières

années du xve siècle. L’image de Foy a été répétée,

imitée et interprétée en diverses matières dès le

xvne siècle, et le bénitier qui nous occupe est pré-

cisément l’une de ces nombreuses manifestations.

C’est à Dinant surtout que cette diffusion s’est

faite avec le plus d’intensité. C’est ce motif qui

nous porterait à croire que le bénitier pourrait

peut-être se rattacher à ce centre. Seulement,

avant de se prononcer d’une façon catégorique, il

faudrait pouvoir établir par d’autres exemples que

la cité mosane avait des potiers dont la technique

rappellerait celle des fabricants de Thourout.

J. Destrée.

CHRONIQUE DES FOUILLES ET

DÉCOUVERTES.

La société archéologique de

NAMUR, qui vient de terminer l’explora-

tion des grottes et abris du Colebi, à Falmignoul, a

commencé le déblayement et l’étude des substruc-

tions d’une importante villa belgo-romaine à

Mettet.

La Société archéologique de Namur, comme on

le sait, excelle dans ce genre de travail. Il suffit,

pour s’en convaincre, de jeter un coup d’œil sur

les superbes plans et relevés des villas de Sauve-