5

Österreichers an eineil Basalten, der

ihm durch drei Jahrzehnte mit hoher

Klugheit Mid großer Hingabe ge-

dient hatte!

Eine beachtenswerte Rolle in

der Geschichte seiner Zeit spielte der

Neffe Johanns I., Georg III. von

Liechtenstein, einer der wenigen

des liechtensteinischen Hauses, welche

sich dem geistlichen Stande zu-

wandten, eine energische Natur, die

ihn in der Folge in Welthandel

mannigfacher Art verwickelte. Be-

reits in jungen Jahren wurde er Dom-

propst zu St. Stefan in Wien und

damit Kanzler der neuerrichteten

Wiener Universität. Das Jahr 1391

sah ihn den Bischofsstnhl von Trient

besteigen. Die Unbotmäßigkeit des

lehntragenden Adels brachte den

Fürstbischof, der ein ausgedehntes

weltliches Territorium besaß und

reichsunmittelbarer Fürst mit herzog-

lichen Rechten war, in lange und

leidenschaftliche Kriege mit den Her-

ren von Arco, von Londron, von

Castronuovo zu Caldonatsch und in

der Folge mit den mächtigen Vis-

conti in Mailand, das Streben der

Stadt Trient nach möglichster Un-

abhängigkeit vom Bischöfe führte zu

verschiedenen Aufständen, schließlich

geriet er in Kämpfe mit den Landes-

herren selbst, den Grafen von Tirol,

den Herzögen von Österreich, denen

gegenüber er die Selbständigkeit

seines Hochstiftes entschieden betonte.

Im Verlaufe dieser wechselvollen

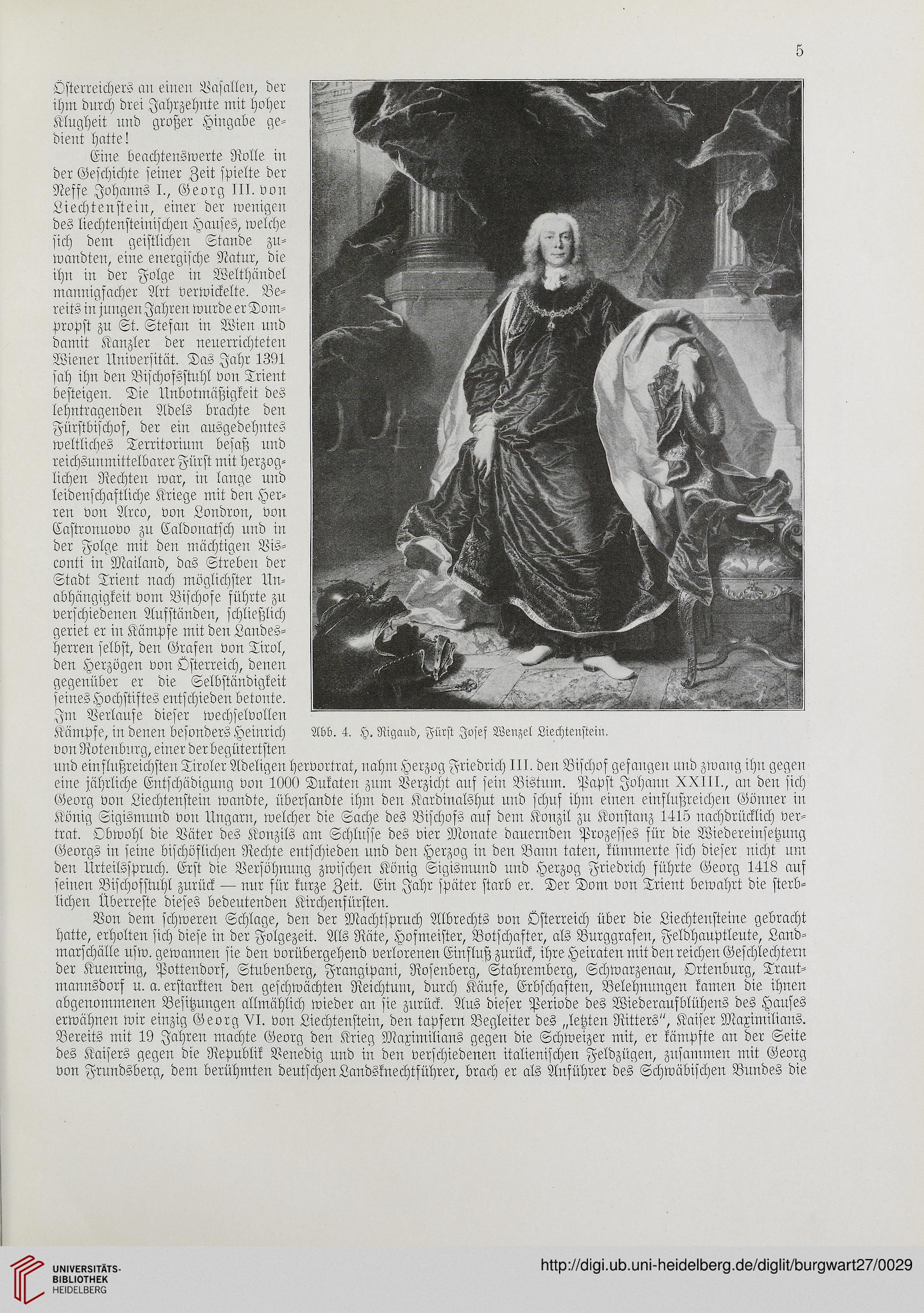

Kämpfe, in denen besonders Heinrich Abb. 4. H. Rigaud, Fürst Josef Wenzel Liechtenstein,

von Rotenburg, einer der begütertsten

und einflußreichsten Tiroler Adeligen hervortrat, nahm Herzog Friedrich III. den Bischof gefangen und zwang ihn gegen

eine jährliche Entschädigung von 1000 Dukaten zum Verzicht auf sein Bistum. Papst Johann XXIII., an den sich

Georg von Liechtenstein wandte, übersandte ihm den Kardinälshut und schuf ihm einen einflußreichen Gönner in

König Sigismund Volt Ungarn, welcher die Sache des Bischofs auf dem Konzil zu Konstanz 1415 nachdrücklich ver-

trat. Obwohl die Väter des Konzils am Schlüsse des vier Monate dauernden Prozesses für die Wiedereinsetzung

Georgs in seine bischöflichen Rechte entschieden und den Herzog in den Bann taten, kümmerte sich dieser nicht um

den Urteilsspruch. Erst die Versöhnung zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich führte Georg 1418 auf

seinen Bischofstuhl zurück — nur für kurze Zeit. Ein Jahr später starb er. Der Dom von Trient bewahrt die sterb-

lichen Überreste dieses bedeutenden Kirchenfürsten.

Von dem schweren Schlage, den der Machtspruch Albrechts von Österreich über die Liechtensteine gebracht

hatte, erholten sich diese in der Folgezeit. Als Räte, Hofmeister, Botschafter, als Burggrafen, Feldhanptleute, Land-

marschälle usw. gewannen sie den vorübergehend verlorenen Einfluß zurück, ihre Heiraten mit den reichen Geschlechtern

der Kuenring, Pottendorf, Stnbenberg, Frangipani, Rosenberg, Stahremberg, Schwarzenau, Ortenburg, Traut-

mannsdorf u. a. erstarkten den geschwächten Reichtum, durch Käufe, Erbschaften, Belehnungen kamen die ihnen

abgenommenen Besitzungen allmählich wieder an sie zurück. Ans dieser Periode des Wiederaufblühens des Hauses

erwähnen wir einzig Georg VI. von Liechtenstein, den tapfern Begleiter des „letzten Ritters", Kaiser Maximilians.

Bereits mit 19 Jahren machte Georg den Krieg Maximilians gegen die Schweizer mit, er kämpfte an der Seite

des Kaisers gegen die Republik Venedig und in den verschiedenen italienischen Feldzügen, zusammen mit Georg

von Frundsberg, dem berühmten deutschen Landsknechtführer, brach er als Anführer des Schwäbischen Bundes die

Österreichers an eineil Basalten, der

ihm durch drei Jahrzehnte mit hoher

Klugheit Mid großer Hingabe ge-

dient hatte!

Eine beachtenswerte Rolle in

der Geschichte seiner Zeit spielte der

Neffe Johanns I., Georg III. von

Liechtenstein, einer der wenigen

des liechtensteinischen Hauses, welche

sich dem geistlichen Stande zu-

wandten, eine energische Natur, die

ihn in der Folge in Welthandel

mannigfacher Art verwickelte. Be-

reits in jungen Jahren wurde er Dom-

propst zu St. Stefan in Wien und

damit Kanzler der neuerrichteten

Wiener Universität. Das Jahr 1391

sah ihn den Bischofsstnhl von Trient

besteigen. Die Unbotmäßigkeit des

lehntragenden Adels brachte den

Fürstbischof, der ein ausgedehntes

weltliches Territorium besaß und

reichsunmittelbarer Fürst mit herzog-

lichen Rechten war, in lange und

leidenschaftliche Kriege mit den Her-

ren von Arco, von Londron, von

Castronuovo zu Caldonatsch und in

der Folge mit den mächtigen Vis-

conti in Mailand, das Streben der

Stadt Trient nach möglichster Un-

abhängigkeit vom Bischöfe führte zu

verschiedenen Aufständen, schließlich

geriet er in Kämpfe mit den Landes-

herren selbst, den Grafen von Tirol,

den Herzögen von Österreich, denen

gegenüber er die Selbständigkeit

seines Hochstiftes entschieden betonte.

Im Verlaufe dieser wechselvollen

Kämpfe, in denen besonders Heinrich Abb. 4. H. Rigaud, Fürst Josef Wenzel Liechtenstein,

von Rotenburg, einer der begütertsten

und einflußreichsten Tiroler Adeligen hervortrat, nahm Herzog Friedrich III. den Bischof gefangen und zwang ihn gegen

eine jährliche Entschädigung von 1000 Dukaten zum Verzicht auf sein Bistum. Papst Johann XXIII., an den sich

Georg von Liechtenstein wandte, übersandte ihm den Kardinälshut und schuf ihm einen einflußreichen Gönner in

König Sigismund Volt Ungarn, welcher die Sache des Bischofs auf dem Konzil zu Konstanz 1415 nachdrücklich ver-

trat. Obwohl die Väter des Konzils am Schlüsse des vier Monate dauernden Prozesses für die Wiedereinsetzung

Georgs in seine bischöflichen Rechte entschieden und den Herzog in den Bann taten, kümmerte sich dieser nicht um

den Urteilsspruch. Erst die Versöhnung zwischen König Sigismund und Herzog Friedrich führte Georg 1418 auf

seinen Bischofstuhl zurück — nur für kurze Zeit. Ein Jahr später starb er. Der Dom von Trient bewahrt die sterb-

lichen Überreste dieses bedeutenden Kirchenfürsten.

Von dem schweren Schlage, den der Machtspruch Albrechts von Österreich über die Liechtensteine gebracht

hatte, erholten sich diese in der Folgezeit. Als Räte, Hofmeister, Botschafter, als Burggrafen, Feldhanptleute, Land-

marschälle usw. gewannen sie den vorübergehend verlorenen Einfluß zurück, ihre Heiraten mit den reichen Geschlechtern

der Kuenring, Pottendorf, Stnbenberg, Frangipani, Rosenberg, Stahremberg, Schwarzenau, Ortenburg, Traut-

mannsdorf u. a. erstarkten den geschwächten Reichtum, durch Käufe, Erbschaften, Belehnungen kamen die ihnen

abgenommenen Besitzungen allmählich wieder an sie zurück. Ans dieser Periode des Wiederaufblühens des Hauses

erwähnen wir einzig Georg VI. von Liechtenstein, den tapfern Begleiter des „letzten Ritters", Kaiser Maximilians.

Bereits mit 19 Jahren machte Georg den Krieg Maximilians gegen die Schweizer mit, er kämpfte an der Seite

des Kaisers gegen die Republik Venedig und in den verschiedenen italienischen Feldzügen, zusammen mit Georg

von Frundsberg, dem berühmten deutschen Landsknechtführer, brach er als Anführer des Schwäbischen Bundes die