29

Schweinichen berühmt, die Frauenburg als Heimat des Minnesanges, des Hohenstaufen als Ausgangspunkt der

deutschen Kaiserherrlichkeit: all diese bunten Bilder werden zur Einheit, zum großen farbenprächtigen Bilde deutscher

Vergangenheit. In dieses Bild gehört auch Graz hinein, als Mittelpunkt der Steiermark, die dem deutschen Volks-

tum so viel bedeutet hat. Eine Linie führt von Ulrich von Liechtenstein bis zu Peter Rosegger: sie gehörten nicht

der engeren Heimat allein, sondern dem ganzen Deutschtum, dem sie ihre Gaben schenkten. —-

Der Rektor der Universität, Prof. vr. Holl, zeichnete die Universität als feste Burg deutschen Geistes, deren

bedrohte Lage durch Hilfe ans dem Reiche gebessert wurde. So setzt sich der gemeinsame Kampf fort, der mit

Schulter an Schulter vergossenem Blut begann und nun im Kampf geistiger Waffen sich fortsetzt. Diese geistigen Bezie-

hungen werden auch durch die Fahrt der Burgenvereinigung enger geknüpft und die Einheit des Deutschtums gestärkt.

Der letzte Tag begann mit der Versammlung der Teilnehmer im Rittersaal im Landhaus, wo zunächst Professor

Mell über „Burgen und Landschaft" sprach. Er erinnerte an früheste Zeiten, wo Heinrich I. schon hier Wehranlagen

gegen Ungarn schuf. Im 11. Jahrhundert sind Burgen slavischer Herkunft gegründet worden; in der Folge

brachte dann die Stärkung der landesfürstlichen Macht einen großen Teil der Wehrbauten mittelbar oder unmittel-

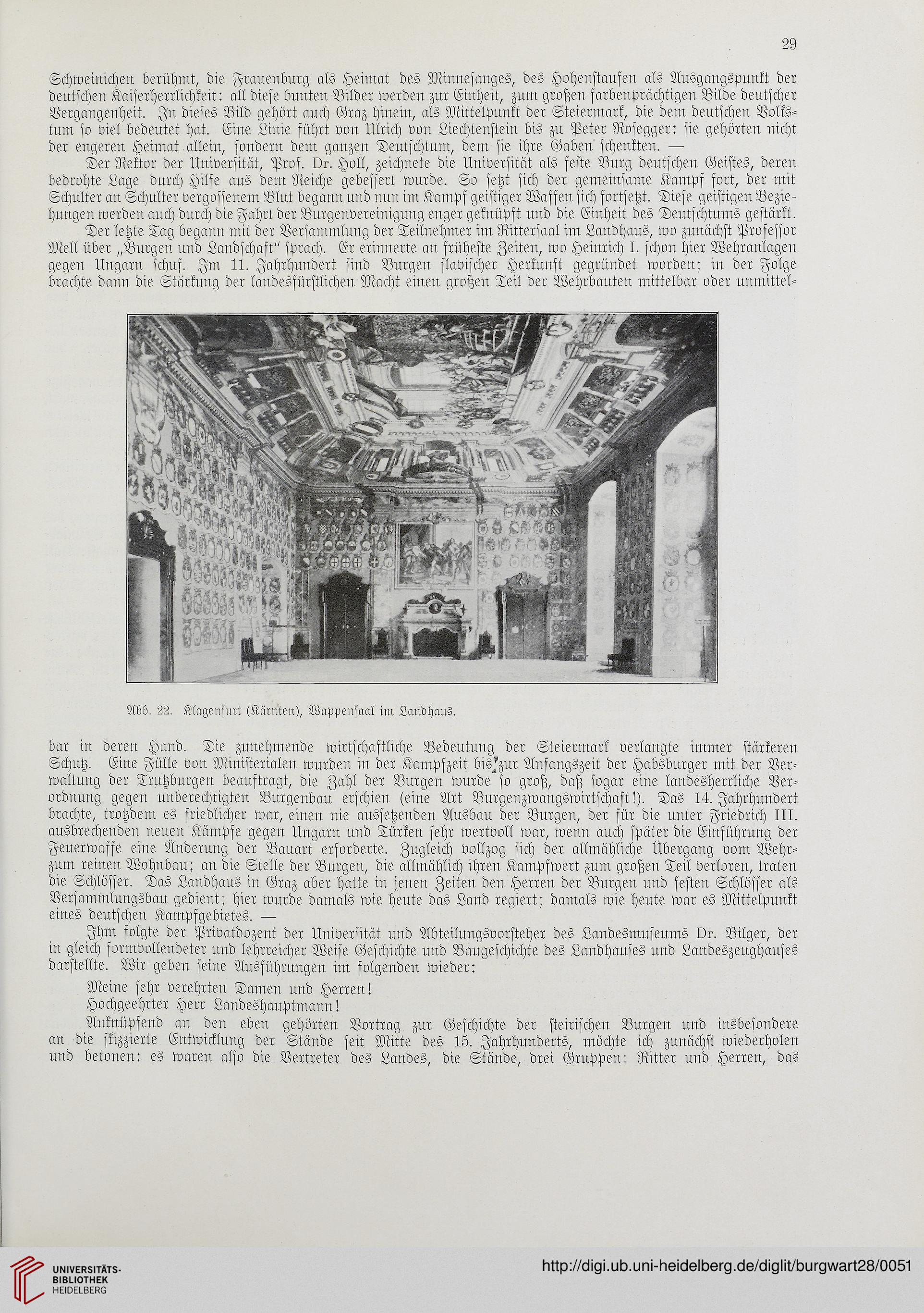

Abb. 22. Klagenfurt (Kärnten), Wappensaäl im Landhaus.

bar in deren Hand. Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung der Steiermark verlangte immer stärkeren

Schutz. Eine Fülle von Ministerialen wurden in der Kampfzeit bis^zur Anfangszeit der Habsburger mit der Ver-

waltung der Trutzburgen beauftragt, die Zahl der Burgen wurde so groß, daß sogar eine landesherrliche Ver-

ordnung gegen unberechtigten Burgenbau erschien (eine Art Bnrgenzwangswirtschaft!). Das 14. Jahrhundert

brachte, trotzdem es friedlicher war, einen nie aussetzenden Ausbau der Burgen, der für die unter Friedrich III.

ausbrechenden neuen Kämpfe gegen Ungarn und Türken sehr wertvoll war, wenn auch später die Einführung der

Feuerwaffe eine Änderung der Bauart erforderte. Zugleich vollzog sich der allmähliche Übergang vom Wehr-

zum reinen Wohnbau; an die Stelle der Burgen, die allmählich ihren Kampfwert zum großen Teil verloren, traten

die Schlösser. Das Landhaus in Graz aber hatte in jenen Zeiten den Herren der Burgen und festen Schlösser als

Versammlungsbau gedient; hier wurde damals wie heute das Land regiert; damals wie heute war es Mittelpunkt

eines deutschen Kampfgebietes. —

Ihm folgte der Privatdozent der Universität und Abteilungsvorsteher des Landesmuseums Or. Bilger, der

in gleich formvollendeter und lehrreicher Weise Geschichte und Baugeschichte des Landhauses und Landeszenghauses

darstellte. Wir geben seine Ausführungen im folgenden wieder:

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Hochgeehrter Herr Landeshauptmann!

Anknüpfend an den eben gehörten Vortrag zur Geschichte der steirischen Burgen und insbesondere

an die skizzierte Entwicklung der Stände seit Mitte des 15. Jahrhunderts, möchte ich zunächst wiederholen

und betonen: es waren also die Vertreter des Landes, die Stände, drei Gruppen: Ritter und Herren, das

Schweinichen berühmt, die Frauenburg als Heimat des Minnesanges, des Hohenstaufen als Ausgangspunkt der

deutschen Kaiserherrlichkeit: all diese bunten Bilder werden zur Einheit, zum großen farbenprächtigen Bilde deutscher

Vergangenheit. In dieses Bild gehört auch Graz hinein, als Mittelpunkt der Steiermark, die dem deutschen Volks-

tum so viel bedeutet hat. Eine Linie führt von Ulrich von Liechtenstein bis zu Peter Rosegger: sie gehörten nicht

der engeren Heimat allein, sondern dem ganzen Deutschtum, dem sie ihre Gaben schenkten. —-

Der Rektor der Universität, Prof. vr. Holl, zeichnete die Universität als feste Burg deutschen Geistes, deren

bedrohte Lage durch Hilfe ans dem Reiche gebessert wurde. So setzt sich der gemeinsame Kampf fort, der mit

Schulter an Schulter vergossenem Blut begann und nun im Kampf geistiger Waffen sich fortsetzt. Diese geistigen Bezie-

hungen werden auch durch die Fahrt der Burgenvereinigung enger geknüpft und die Einheit des Deutschtums gestärkt.

Der letzte Tag begann mit der Versammlung der Teilnehmer im Rittersaal im Landhaus, wo zunächst Professor

Mell über „Burgen und Landschaft" sprach. Er erinnerte an früheste Zeiten, wo Heinrich I. schon hier Wehranlagen

gegen Ungarn schuf. Im 11. Jahrhundert sind Burgen slavischer Herkunft gegründet worden; in der Folge

brachte dann die Stärkung der landesfürstlichen Macht einen großen Teil der Wehrbauten mittelbar oder unmittel-

Abb. 22. Klagenfurt (Kärnten), Wappensaäl im Landhaus.

bar in deren Hand. Die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung der Steiermark verlangte immer stärkeren

Schutz. Eine Fülle von Ministerialen wurden in der Kampfzeit bis^zur Anfangszeit der Habsburger mit der Ver-

waltung der Trutzburgen beauftragt, die Zahl der Burgen wurde so groß, daß sogar eine landesherrliche Ver-

ordnung gegen unberechtigten Burgenbau erschien (eine Art Bnrgenzwangswirtschaft!). Das 14. Jahrhundert

brachte, trotzdem es friedlicher war, einen nie aussetzenden Ausbau der Burgen, der für die unter Friedrich III.

ausbrechenden neuen Kämpfe gegen Ungarn und Türken sehr wertvoll war, wenn auch später die Einführung der

Feuerwaffe eine Änderung der Bauart erforderte. Zugleich vollzog sich der allmähliche Übergang vom Wehr-

zum reinen Wohnbau; an die Stelle der Burgen, die allmählich ihren Kampfwert zum großen Teil verloren, traten

die Schlösser. Das Landhaus in Graz aber hatte in jenen Zeiten den Herren der Burgen und festen Schlösser als

Versammlungsbau gedient; hier wurde damals wie heute das Land regiert; damals wie heute war es Mittelpunkt

eines deutschen Kampfgebietes. —

Ihm folgte der Privatdozent der Universität und Abteilungsvorsteher des Landesmuseums Or. Bilger, der

in gleich formvollendeter und lehrreicher Weise Geschichte und Baugeschichte des Landhauses und Landeszenghauses

darstellte. Wir geben seine Ausführungen im folgenden wieder:

Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Hochgeehrter Herr Landeshauptmann!

Anknüpfend an den eben gehörten Vortrag zur Geschichte der steirischen Burgen und insbesondere

an die skizzierte Entwicklung der Stände seit Mitte des 15. Jahrhunderts, möchte ich zunächst wiederholen

und betonen: es waren also die Vertreter des Landes, die Stände, drei Gruppen: Ritter und Herren, das