Der Cicerone: Halbmonatsschrift für die Interessen des Kunstforschers & Sammlers — 21.1929

Zitieren dieser Seite

Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:

https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0643

DOI Heft:

Heft 21

DOI Artikel:Meier-Graefe, Julius: Der Figurenmaler Corot

DOI Seite / Zitierlink:https://doi.org/10.11588/diglit.41323#0643

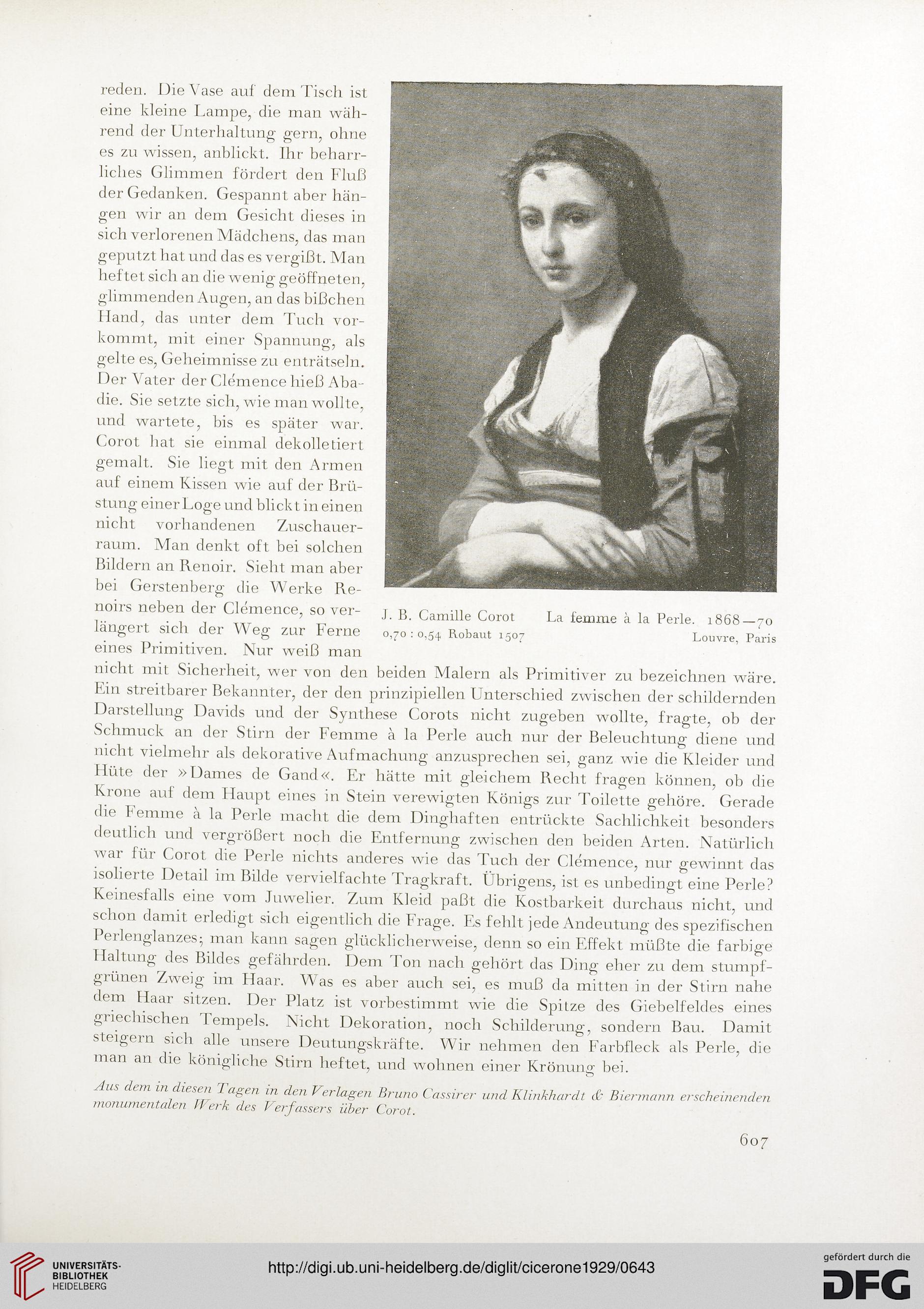

reden. Die Vase auf dem Tisch ist

eine kleine Lampe, die man wäh-

rend der Unterhaltung gern, ohne

es zu wissen, anblickt. Ihr beharr-

liches Glimmen fördert den Fluß

der Gedanken. Gespannt aber hän-

gen wir an dem Gesicht dieses in

sich verlorenen Mädchens, das man

geputzt hat und das es vergißt. Man

heftet sich an die wenig geöffneten,

glimmenden Augen, an das bißchen

Hand, das unter dem Tuch vor-

kommt, mit einer Spannung, als

gelte es, Geheimnisse zu enträtseln.

Der Vater der Clemence hieß Aba-

die. Sie setzte sich, wie man wollte,

und wartete, bis es später war.

Corot hat sie einmal dekolletiert

gemalt. Sie liegt mit den Armen

auf einem Kissen wie auf der Brü-

stung einer Loge und blickt in einen

nicht vorhandenen Zuschauer-

raum. Man denkt oft bei solchen

Bildern an Renoir. Sieht man aber

bei Gerstenberg die Werke Re-

non s neben der Clemence, so ver- j. p Camille Corot La femme ä la Perle. 1868—70

längert sich der Weg ZUr Ferne 0,70:0,54 Robaut 1507 Louvre, Paris

eines Primitiven. Nur weiß man

nicht mit Sicherheit, wer von den beiden Malern als Primitiver zu bezeichnen wäre.

Ein streitbarer Bekannter, der den prinzipiellen Unterschied zwischen der schildernden

Darstellung Davids und der Synthese Corots nicht zugeben wollte, fragte, ob der

Schmuck an der Stirn der Femme ä la Perle auch nur der Beleuchtung diene und

nicht vielmehr als dekorative Aufmachung anzusprechen sei, ganz wie die Kleider und

Hüte der »Harnes de Gand«. Er hätte mit gleichem Recht fragen können, ob die

Krone auf dem Haupt eines in Stein verewigten Königs zur Toilette gehöre. Gerade

die Femme ä la Perle macht die dem Dinghaften entrückte Sachlichkeit besonders

deutlich und vergrößert noch die Entfernung zwischen den beiden Arten. Natürlich

war für Corot die Perle nichts anderes wie das Tuch der Clemence, nur gewinnt das

isolierte Detail im Bilde vervielfachte Tragkraft. Übrigens, ist es unbedingt eine Perle?

Keinesfalls eine vom Juwelier. Zum Kleid paßt die Kostbarkeit durchaus nicht, und

schon damit erledigt sich eigentlich die Frage. Es fehlt jede Andeutung des spezifischen

Perlenglanzes■ man kann sagen glücklicherweise, denn so ein Effekt müßte die farbige

Haltung des Bildes gefährden. Dem Ton nach gehört das Ding eher zu dem stumpf-

grünen Zweig im Haar. Was es aber auch sei, es muß da mitten in der Stirn nahe

dem Haar sitzen. Der Platz ist vorbestimmt wie die Spitze des Giebelfeldes eines

griechischen Tempels. Nicht Dekoration, noch Schilderung, sondern Bau. Damit

steigern sich alle unsere Deutungskräfte. Wir nehmen den Farbfleck als Perle, die

man an die königliche Stirn heftet, und wohnen einer Krönung bei.

Aus dem in diesen Tagen in den Verlagen Bruno Cassirer und Klinkhardt & Biermann erscheinenden

monumentalen Werk des Verfassers über Corot.

607

eine kleine Lampe, die man wäh-

rend der Unterhaltung gern, ohne

es zu wissen, anblickt. Ihr beharr-

liches Glimmen fördert den Fluß

der Gedanken. Gespannt aber hän-

gen wir an dem Gesicht dieses in

sich verlorenen Mädchens, das man

geputzt hat und das es vergißt. Man

heftet sich an die wenig geöffneten,

glimmenden Augen, an das bißchen

Hand, das unter dem Tuch vor-

kommt, mit einer Spannung, als

gelte es, Geheimnisse zu enträtseln.

Der Vater der Clemence hieß Aba-

die. Sie setzte sich, wie man wollte,

und wartete, bis es später war.

Corot hat sie einmal dekolletiert

gemalt. Sie liegt mit den Armen

auf einem Kissen wie auf der Brü-

stung einer Loge und blickt in einen

nicht vorhandenen Zuschauer-

raum. Man denkt oft bei solchen

Bildern an Renoir. Sieht man aber

bei Gerstenberg die Werke Re-

non s neben der Clemence, so ver- j. p Camille Corot La femme ä la Perle. 1868—70

längert sich der Weg ZUr Ferne 0,70:0,54 Robaut 1507 Louvre, Paris

eines Primitiven. Nur weiß man

nicht mit Sicherheit, wer von den beiden Malern als Primitiver zu bezeichnen wäre.

Ein streitbarer Bekannter, der den prinzipiellen Unterschied zwischen der schildernden

Darstellung Davids und der Synthese Corots nicht zugeben wollte, fragte, ob der

Schmuck an der Stirn der Femme ä la Perle auch nur der Beleuchtung diene und

nicht vielmehr als dekorative Aufmachung anzusprechen sei, ganz wie die Kleider und

Hüte der »Harnes de Gand«. Er hätte mit gleichem Recht fragen können, ob die

Krone auf dem Haupt eines in Stein verewigten Königs zur Toilette gehöre. Gerade

die Femme ä la Perle macht die dem Dinghaften entrückte Sachlichkeit besonders

deutlich und vergrößert noch die Entfernung zwischen den beiden Arten. Natürlich

war für Corot die Perle nichts anderes wie das Tuch der Clemence, nur gewinnt das

isolierte Detail im Bilde vervielfachte Tragkraft. Übrigens, ist es unbedingt eine Perle?

Keinesfalls eine vom Juwelier. Zum Kleid paßt die Kostbarkeit durchaus nicht, und

schon damit erledigt sich eigentlich die Frage. Es fehlt jede Andeutung des spezifischen

Perlenglanzes■ man kann sagen glücklicherweise, denn so ein Effekt müßte die farbige

Haltung des Bildes gefährden. Dem Ton nach gehört das Ding eher zu dem stumpf-

grünen Zweig im Haar. Was es aber auch sei, es muß da mitten in der Stirn nahe

dem Haar sitzen. Der Platz ist vorbestimmt wie die Spitze des Giebelfeldes eines

griechischen Tempels. Nicht Dekoration, noch Schilderung, sondern Bau. Damit

steigern sich alle unsere Deutungskräfte. Wir nehmen den Farbfleck als Perle, die

man an die königliche Stirn heftet, und wohnen einer Krönung bei.

Aus dem in diesen Tagen in den Verlagen Bruno Cassirer und Klinkhardt & Biermann erscheinenden

monumentalen Werk des Verfassers über Corot.

607