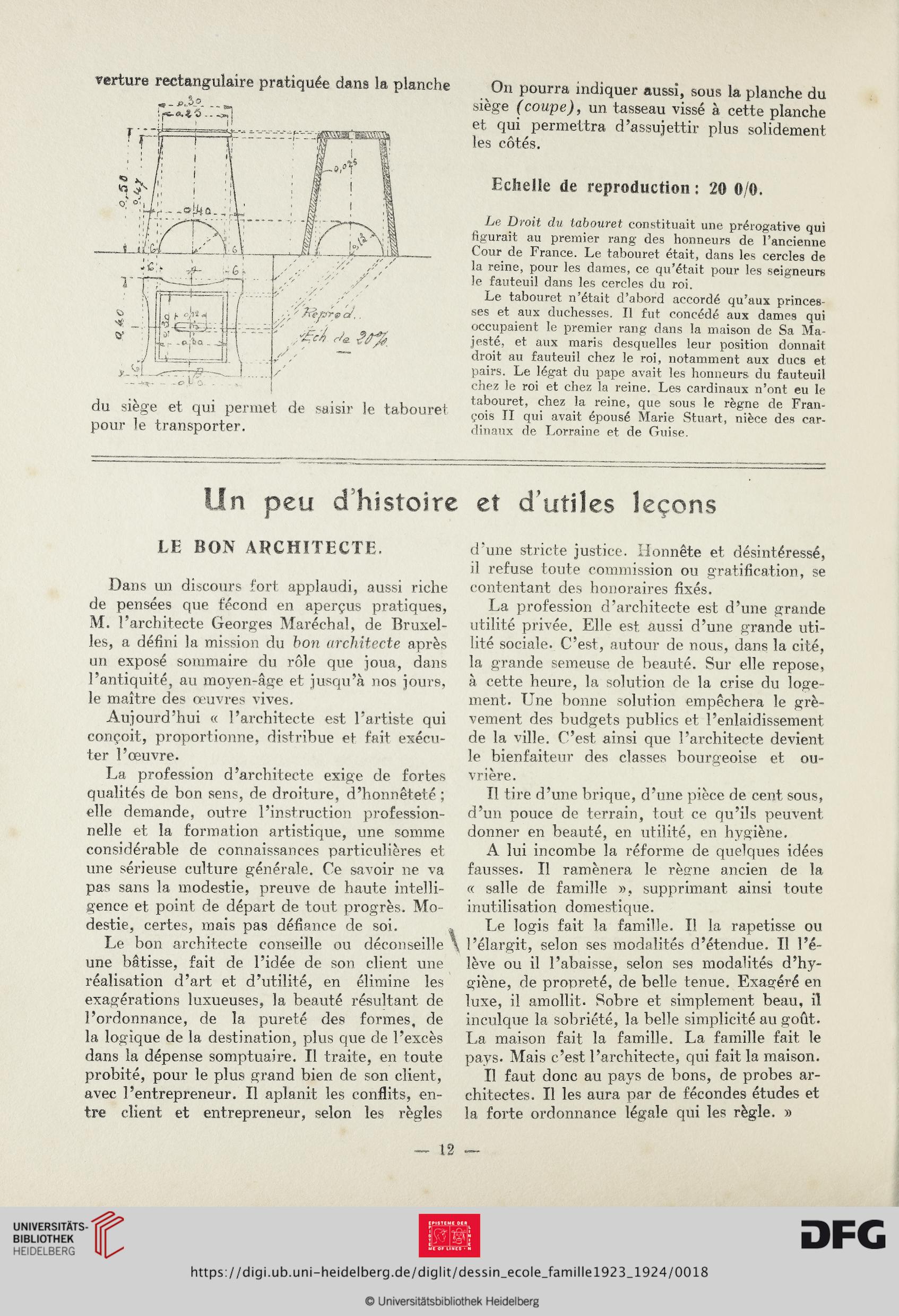

verture rectangulaire pratiquée dans la planche

du siège et qui permet de saisir le tabouret

pour le transporter.

On pourra indiquer aussi, sous la planche du

siège {coupe), un tasseau vissé à cette planche

et qui permettra d’assujettir plus solidement

les côtés.

Echelle de reproduction : 20 0/0.

Le Droit du tabouret constituait une prérogative qui

figurait au premier rang des honneurs de l’ancienne

Cour de France. Le tabouret était, dans les cercles de

la reine, pour les dames, ce qu’était pour les seigneurs

le fauteuil dans les cercles du roi.

Le tabouret n’était d’abord accordé qu’aux princes-

ses et aux duchesses. Il fut concédé aux dames qui

occupaient le premier rang dans la maison de Sa Ma-

jesté, et aux maris desquelles leur position donnait

droit au fauteuil chez le roi, notamment aux ducs et

pairs. Le légat du pape avait les honneurs du fauteuil

chez le roi et chez la reine. Les cardinaux n’ont eu le

tabouret, chez la reine, que sous le règne de Fran-

çois II qui avait épousé Marie Stuart, nièce des car-

dinaux de Lorraine et de Guise.

Un peu d histoire

LE BON ARCHITECTE.

Dans un discours fort applaudi, aussi riche

de pensées que fécond en aperçus pratiques,

M. l’architecte Georges Maréchal, de Bruxel-

les, a défini la mission du bon architecte après

un exposé sommaire du rôle que joua, dans

l’antiquité, au moyen-âge et jusqu’à nos jours,

le maître des œuvres vives.

Aujourd’hui « l’architecte est l’artiste qui

conçoit, proportionne, distribue et fait exécu-

ter l’œuvre.

La profession d’architecte exige de fortes

qualités de bon sens, de droiture, d’honnêteté ;

elle demande, outre l’instruction profession-

nelle et la formation artistique, une somme

considérable de connaissances particulières et

une sérieuse culture générale. Ce savoir ne va

pas sans la modestie, preuve de haute intelli-

gence et point de départ de tout progrès. Mo-

destie, certes, mais pas défiance de soi.

Le bon architecte conseille ou déconseille

une bâtisse, fait de l’idée de son client une

réalisation d’art et d’utilité, en élimine les

exagérations luxueuses, la beauté résultant de

l’ordonnance, de la pureté des formes, de

la logique de la destination, plus que de l’excès

dans la dépense somptuaire. Il traite, en toute

probité, pour le plus grand bien de son client,

avec l’entrepreneur. Il aplanit les conflits, en-

tre client et entrepreneur, selon les règles

et d’utiles leçons

d’une stricte justice. Honnête et désintéressé,

il refuse toute commission ou gratification, se

contentant des honoraires fixés.

La profession d’architecte est d’une grande

utilité privée. Elle est aussi d’une grande uti-

lité sociale. C’est, autour de nous, dans la cité,

la grande semeuse de beauté. Sur elle repose,

à cette heure, la solution de la crise du loge-

ment. Une bonne solution empêchera le grè-

vement des budgets publics et l’enlaidissement

de la ville. C’est ainsi que l’architecte devient

le bienfaiteur des classes bourgeoise et ou-

vrière.

Il tire d’une brique, d’une pièce de cent sous,

d’un pouce de terrain, tout ce qu’ils peuvent

donner en beauté, en utilité, en hygiène.

A lui incombe la réforme de quelques idées

fausses. Il ramènera le rèame ancien de la

« salle de famille », supprimant ainsi toute

inutilisation domestique.

Le logis fait la famille. Il la rapetisse ou

l’élargit, selon ses modalités d’étendue. Il l’é-

lève ou il l’abaisse, selon ses modalités d’hy-

giène, de propreté, de belle tenue. Exagéré en

luxe, il amollit. Sobre et simplement beau, il

inculque la sobriété, la belle simplicité au goût.

La maison fait la famille. La famille fait le

pays. Mais c’est l’architecte, qui fait la maison.

Il faut donc au pays de bons, de probes ar-

chitectes. Il les aura par de fécondes études et

la forte ordonnance légale qui les règle. »

du siège et qui permet de saisir le tabouret

pour le transporter.

On pourra indiquer aussi, sous la planche du

siège {coupe), un tasseau vissé à cette planche

et qui permettra d’assujettir plus solidement

les côtés.

Echelle de reproduction : 20 0/0.

Le Droit du tabouret constituait une prérogative qui

figurait au premier rang des honneurs de l’ancienne

Cour de France. Le tabouret était, dans les cercles de

la reine, pour les dames, ce qu’était pour les seigneurs

le fauteuil dans les cercles du roi.

Le tabouret n’était d’abord accordé qu’aux princes-

ses et aux duchesses. Il fut concédé aux dames qui

occupaient le premier rang dans la maison de Sa Ma-

jesté, et aux maris desquelles leur position donnait

droit au fauteuil chez le roi, notamment aux ducs et

pairs. Le légat du pape avait les honneurs du fauteuil

chez le roi et chez la reine. Les cardinaux n’ont eu le

tabouret, chez la reine, que sous le règne de Fran-

çois II qui avait épousé Marie Stuart, nièce des car-

dinaux de Lorraine et de Guise.

Un peu d histoire

LE BON ARCHITECTE.

Dans un discours fort applaudi, aussi riche

de pensées que fécond en aperçus pratiques,

M. l’architecte Georges Maréchal, de Bruxel-

les, a défini la mission du bon architecte après

un exposé sommaire du rôle que joua, dans

l’antiquité, au moyen-âge et jusqu’à nos jours,

le maître des œuvres vives.

Aujourd’hui « l’architecte est l’artiste qui

conçoit, proportionne, distribue et fait exécu-

ter l’œuvre.

La profession d’architecte exige de fortes

qualités de bon sens, de droiture, d’honnêteté ;

elle demande, outre l’instruction profession-

nelle et la formation artistique, une somme

considérable de connaissances particulières et

une sérieuse culture générale. Ce savoir ne va

pas sans la modestie, preuve de haute intelli-

gence et point de départ de tout progrès. Mo-

destie, certes, mais pas défiance de soi.

Le bon architecte conseille ou déconseille

une bâtisse, fait de l’idée de son client une

réalisation d’art et d’utilité, en élimine les

exagérations luxueuses, la beauté résultant de

l’ordonnance, de la pureté des formes, de

la logique de la destination, plus que de l’excès

dans la dépense somptuaire. Il traite, en toute

probité, pour le plus grand bien de son client,

avec l’entrepreneur. Il aplanit les conflits, en-

tre client et entrepreneur, selon les règles

et d’utiles leçons

d’une stricte justice. Honnête et désintéressé,

il refuse toute commission ou gratification, se

contentant des honoraires fixés.

La profession d’architecte est d’une grande

utilité privée. Elle est aussi d’une grande uti-

lité sociale. C’est, autour de nous, dans la cité,

la grande semeuse de beauté. Sur elle repose,

à cette heure, la solution de la crise du loge-

ment. Une bonne solution empêchera le grè-

vement des budgets publics et l’enlaidissement

de la ville. C’est ainsi que l’architecte devient

le bienfaiteur des classes bourgeoise et ou-

vrière.

Il tire d’une brique, d’une pièce de cent sous,

d’un pouce de terrain, tout ce qu’ils peuvent

donner en beauté, en utilité, en hygiène.

A lui incombe la réforme de quelques idées

fausses. Il ramènera le rèame ancien de la

« salle de famille », supprimant ainsi toute

inutilisation domestique.

Le logis fait la famille. Il la rapetisse ou

l’élargit, selon ses modalités d’étendue. Il l’é-

lève ou il l’abaisse, selon ses modalités d’hy-

giène, de propreté, de belle tenue. Exagéré en

luxe, il amollit. Sobre et simplement beau, il

inculque la sobriété, la belle simplicité au goût.

La maison fait la famille. La famille fait le

pays. Mais c’est l’architecte, qui fait la maison.

Il faut donc au pays de bons, de probes ar-

chitectes. Il les aura par de fécondes études et

la forte ordonnance légale qui les règle. »