cipe la ligne droite combinée diverse-

ment selon les lois d’une juste harmonie.

Cette agréable proportion naît du ca-

non, l’unité de mesure appliquée à tou-

tes les parties de l’édifice.

Le temple grec adopte toujours la

forme rectangulaire; il s’élève sur un

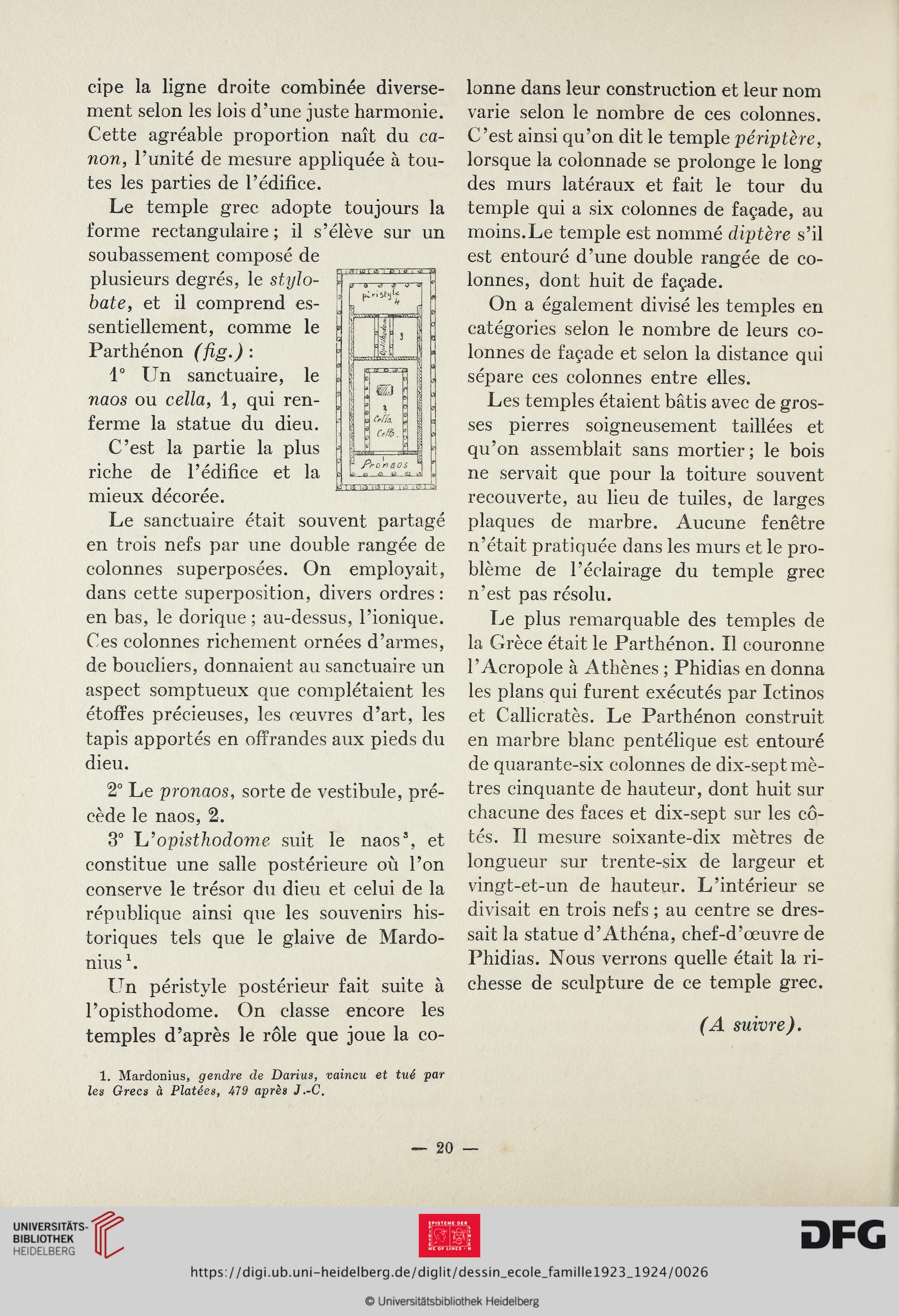

soubassement composé de

plusieurs degrés, le stylo-

bate, et il comprend es-

sentiellement, comme le

Parthénon (fig.) :

1° Un sanctuaire, le

naos ou cella, 1, qui ren-

ferme la statue du dieu.

C’est la partie la plus

riche de l’édifice et la

mieux décorée.

Le sanctuaire était souvent partagé

en trois nefs par une double rangée de

colonnes superposées. On employait,

dans cette superposition, divers ordres :

en bas, le dorique ; au-dessus, l’ionique.

Ces colonnes richement ornées d’armes,

de boucliers, donnaient au sanctuaire un

aspect somptueux que complétaient les

étoffes précieuses, les œuvres d’art, les

tapis apportés en offrandes aux pieds du

dieu.

2° Le pronaos, sorte de vestibule, pré-

cède le naos, 2.

3° L’opisthodom.e suit le naos3, et

constitue une salle postérieure où l’on

conserve le trésor du dieu et celui de la

république ainsi que les souvenirs his-

toriques tels que le glaive de Mardo-

nius h

Un péristyle postérieur fait suite à

l’opisthodome. On classe encore les

temples d’après le rôle que joue la co-

1. Mardonius, gendre de Darius, vaincu et tué par

les Grecs à Platées, 479 après J.-C.

lonne dans leur construction et leur nom

varie selon le nombre de ces colonnes.

C’est ainsi qu’on dit le temple périptère,

lorsque la colonnade se prolonge le long

des murs latéraux et fait le tour du

temple qui a six colonnes de façade, au

moins.Le temple est nommé diptère s’il

est entouré d’une double rangée de co-

lonnes, dont huit de façade.

On a également divisé les temples en

catégories selon le nombre de leurs co-

lonnes de façade et selon la distance qui

sépare ces colonnes entre elles.

Les temples étaient bâtis avec de gros-

ses pierres soigneusement taillées et

qu’on assemblait sans mortier; le bois

ne servait que pour la toiture souvent

recouverte, au lieu de tuiles, de larges

plaques de marbre. Aucune fenêtre

n’était pratiquée dans les murs et le pro-

blème de l’éclairage du temple grec

n’est pas résolu.

Le plus remarquable des temples de

la Grèce était le Parthénon. Il couronne

l’Acropole à Athènes ; Phidias en donna

les plans qui furent exécutés par Ictinos

et Callicratès. Le Parthénon construit

en marbre blanc pentélique est entouré

de quarante-six colonnes de dix-sept mè-

tres cinquante de hauteur, dont huit sur

chacune des faces et dix-sept sur les cô-

tés. Il mesure soixante-dix mètres de

longueur sur trente-six de largeur et

vingt-et-un de hauteur. L’intérieur se

divisait en trois nefs ; au centre se dres-

sait la statue d’Athéna, chef-d’œuvre de

Phidias. Nous verrons quelle était la ri-

chesse de sculpture de ce temple grec.

(A suivre).

— 20 —

ment selon les lois d’une juste harmonie.

Cette agréable proportion naît du ca-

non, l’unité de mesure appliquée à tou-

tes les parties de l’édifice.

Le temple grec adopte toujours la

forme rectangulaire; il s’élève sur un

soubassement composé de

plusieurs degrés, le stylo-

bate, et il comprend es-

sentiellement, comme le

Parthénon (fig.) :

1° Un sanctuaire, le

naos ou cella, 1, qui ren-

ferme la statue du dieu.

C’est la partie la plus

riche de l’édifice et la

mieux décorée.

Le sanctuaire était souvent partagé

en trois nefs par une double rangée de

colonnes superposées. On employait,

dans cette superposition, divers ordres :

en bas, le dorique ; au-dessus, l’ionique.

Ces colonnes richement ornées d’armes,

de boucliers, donnaient au sanctuaire un

aspect somptueux que complétaient les

étoffes précieuses, les œuvres d’art, les

tapis apportés en offrandes aux pieds du

dieu.

2° Le pronaos, sorte de vestibule, pré-

cède le naos, 2.

3° L’opisthodom.e suit le naos3, et

constitue une salle postérieure où l’on

conserve le trésor du dieu et celui de la

république ainsi que les souvenirs his-

toriques tels que le glaive de Mardo-

nius h

Un péristyle postérieur fait suite à

l’opisthodome. On classe encore les

temples d’après le rôle que joue la co-

1. Mardonius, gendre de Darius, vaincu et tué par

les Grecs à Platées, 479 après J.-C.

lonne dans leur construction et leur nom

varie selon le nombre de ces colonnes.

C’est ainsi qu’on dit le temple périptère,

lorsque la colonnade se prolonge le long

des murs latéraux et fait le tour du

temple qui a six colonnes de façade, au

moins.Le temple est nommé diptère s’il

est entouré d’une double rangée de co-

lonnes, dont huit de façade.

On a également divisé les temples en

catégories selon le nombre de leurs co-

lonnes de façade et selon la distance qui

sépare ces colonnes entre elles.

Les temples étaient bâtis avec de gros-

ses pierres soigneusement taillées et

qu’on assemblait sans mortier; le bois

ne servait que pour la toiture souvent

recouverte, au lieu de tuiles, de larges

plaques de marbre. Aucune fenêtre

n’était pratiquée dans les murs et le pro-

blème de l’éclairage du temple grec

n’est pas résolu.

Le plus remarquable des temples de

la Grèce était le Parthénon. Il couronne

l’Acropole à Athènes ; Phidias en donna

les plans qui furent exécutés par Ictinos

et Callicratès. Le Parthénon construit

en marbre blanc pentélique est entouré

de quarante-six colonnes de dix-sept mè-

tres cinquante de hauteur, dont huit sur

chacune des faces et dix-sept sur les cô-

tés. Il mesure soixante-dix mètres de

longueur sur trente-six de largeur et

vingt-et-un de hauteur. L’intérieur se

divisait en trois nefs ; au centre se dres-

sait la statue d’Athéna, chef-d’œuvre de

Phidias. Nous verrons quelle était la ri-

chesse de sculpture de ce temple grec.

(A suivre).

— 20 —