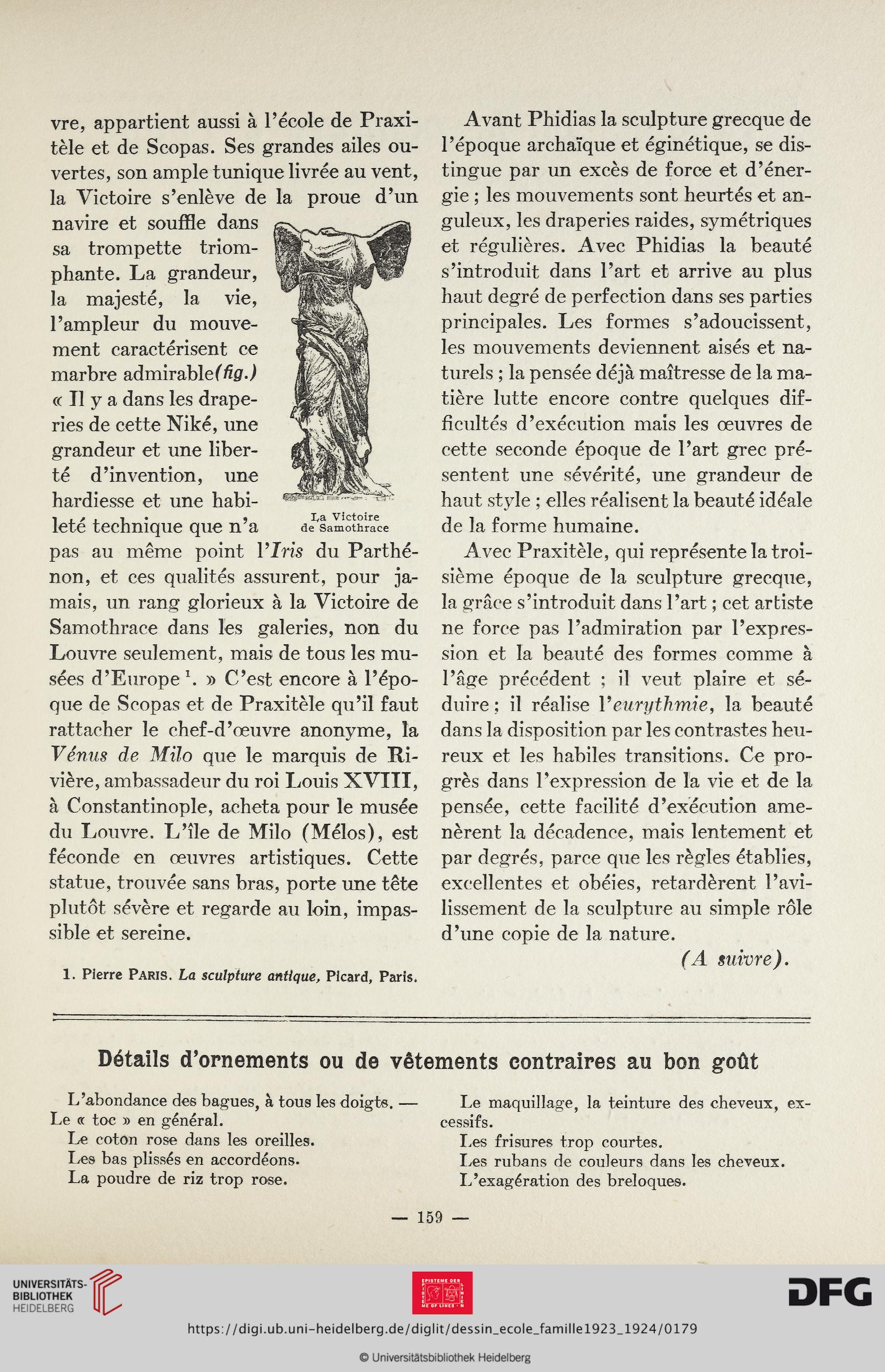

vre, appartient aussi à l’école de Praxi-

tèle et de Scopas. Ses grandes ailes ou-

vertes, son ample tunique livrée au vent,

la Victoire s’enlève de la proue d’un

navire et souffle dans

sa trompette triom-

phante. La grandeur,

la majesté, la vie,

l’ampleur du mouve-

ment caractérisent ce

marbre admirable(üg.)

ce II y a dans les drape-

ries de cette Niké, une

grandeur et une liber-

té d’invention, une

hardiesse et une habi-

leté technique que n’a

pas au même point Vins du Parthé-

non, et ces qualités assurent, pour ja-

mais, un rang glorieux à la Victoire de

Samothrace dans les galeries, non du

Louvre seulement, mais de tous les mu-

sées d’Europe 1. » C’est encore à l’épo-

que de Scopas et de Praxitèle qu’il faut

rattacher le chef-d’œuvre anonyme, la

Vénus de Milo que le marquis de Ri-

vière, ambassadeur du roi Louis XVIII,

à Constantinople, acheta pour le musée

du Louvre. L’île de Milo (Mélos), est

féconde en œuvres artistiques. Cette

statue, trouvée sans bras, porte une tête

plutôt sévère et regarde au loin, impas-

sible et sereine.

1. Pierre Paris. La sculpture antique. Picard, Paris.

Avant Phidias la sculpture grecque de

l’époque archaïque et éginétique, se dis-

tingue par un excès de force et d’éner-

gie ; les mouvements sont heurtés et an-

guleux, les draperies raides, symétriques

et régulières. Avec Phidias la beauté

s’introduit dans l’art et arrive au plus

haut degré de perfection dans ses parties

principales. Les formes s’adoucissent,

les mouvements deviennent aisés et na-

turels ; la pensée déjà maîtresse de la ma-

tière lutte encore contre quelques dif-

ficultés d’exécution mais les œuvres de

cette seconde époque de l’art grec pré-

sentent une sévérité, une grandeur de

haut style ; elles réalisent la beauté idéale

de la forme humaine.

Avec Praxitèle, qui représente la troi-

sième époque de la sculpture grecque,

la grâce s’introduit dans l’art ; cet artiste

ne force pas l’admiration par l’expres-

sion et la beauté des formes comme à

l’âge précédent ; il veut plaire et sé-

duire ; il réalise Y eurythmie, la beauté

dans la disposition par les contrastes heu-

reux et les habiles transitions. Ce pro-

grès dans l’expression de la vie et de la

pensée, cette facilité d’exécution ame-

nèrent la décadence, mais lentement et

par degrés, parce que les règles établies,

excellentes et obéies, retardèrent l’avi-

lissement de la sculpture au simple rôle

d’une copie de la nature.

(A suivre).

I,a Victoire

de Samothrace

Détails d’ornements ou de vêtements contraires au bon goût

L’abondance des bagues, à tous les doigts. —

Le « toc » en général.

Le coton rose dans les oreilles.

Les bas plissés en accordéons.

La poudre de riz trop rose.

Le maquillage, la teinture des cheveux, ex-

cessifs.

Les frisures trop courtes.

Les rubans de couleurs dans les cheveux.

L’exagération des breloques.

159 —

tèle et de Scopas. Ses grandes ailes ou-

vertes, son ample tunique livrée au vent,

la Victoire s’enlève de la proue d’un

navire et souffle dans

sa trompette triom-

phante. La grandeur,

la majesté, la vie,

l’ampleur du mouve-

ment caractérisent ce

marbre admirable(üg.)

ce II y a dans les drape-

ries de cette Niké, une

grandeur et une liber-

té d’invention, une

hardiesse et une habi-

leté technique que n’a

pas au même point Vins du Parthé-

non, et ces qualités assurent, pour ja-

mais, un rang glorieux à la Victoire de

Samothrace dans les galeries, non du

Louvre seulement, mais de tous les mu-

sées d’Europe 1. » C’est encore à l’épo-

que de Scopas et de Praxitèle qu’il faut

rattacher le chef-d’œuvre anonyme, la

Vénus de Milo que le marquis de Ri-

vière, ambassadeur du roi Louis XVIII,

à Constantinople, acheta pour le musée

du Louvre. L’île de Milo (Mélos), est

féconde en œuvres artistiques. Cette

statue, trouvée sans bras, porte une tête

plutôt sévère et regarde au loin, impas-

sible et sereine.

1. Pierre Paris. La sculpture antique. Picard, Paris.

Avant Phidias la sculpture grecque de

l’époque archaïque et éginétique, se dis-

tingue par un excès de force et d’éner-

gie ; les mouvements sont heurtés et an-

guleux, les draperies raides, symétriques

et régulières. Avec Phidias la beauté

s’introduit dans l’art et arrive au plus

haut degré de perfection dans ses parties

principales. Les formes s’adoucissent,

les mouvements deviennent aisés et na-

turels ; la pensée déjà maîtresse de la ma-

tière lutte encore contre quelques dif-

ficultés d’exécution mais les œuvres de

cette seconde époque de l’art grec pré-

sentent une sévérité, une grandeur de

haut style ; elles réalisent la beauté idéale

de la forme humaine.

Avec Praxitèle, qui représente la troi-

sième époque de la sculpture grecque,

la grâce s’introduit dans l’art ; cet artiste

ne force pas l’admiration par l’expres-

sion et la beauté des formes comme à

l’âge précédent ; il veut plaire et sé-

duire ; il réalise Y eurythmie, la beauté

dans la disposition par les contrastes heu-

reux et les habiles transitions. Ce pro-

grès dans l’expression de la vie et de la

pensée, cette facilité d’exécution ame-

nèrent la décadence, mais lentement et

par degrés, parce que les règles établies,

excellentes et obéies, retardèrent l’avi-

lissement de la sculpture au simple rôle

d’une copie de la nature.

(A suivre).

I,a Victoire

de Samothrace

Détails d’ornements ou de vêtements contraires au bon goût

L’abondance des bagues, à tous les doigts. —

Le « toc » en général.

Le coton rose dans les oreilles.

Les bas plissés en accordéons.

La poudre de riz trop rose.

Le maquillage, la teinture des cheveux, ex-

cessifs.

Les frisures trop courtes.

Les rubans de couleurs dans les cheveux.

L’exagération des breloques.

159 —