prétend à son langage propre. C’est la

naissance du naturalisme.

Quand la sculpture ou le vitrail du

moyen-âge nous représentent les vices

et les passions ou leurs châtiments dans

l’enfer, quand l’imagier veut mettre sous

nos yeux les laideurs du mal, les effets

démoralisants du péché, c’est dans les

formes hideuses que s’incarnent ces

monstruosités. Le peuple comprenait

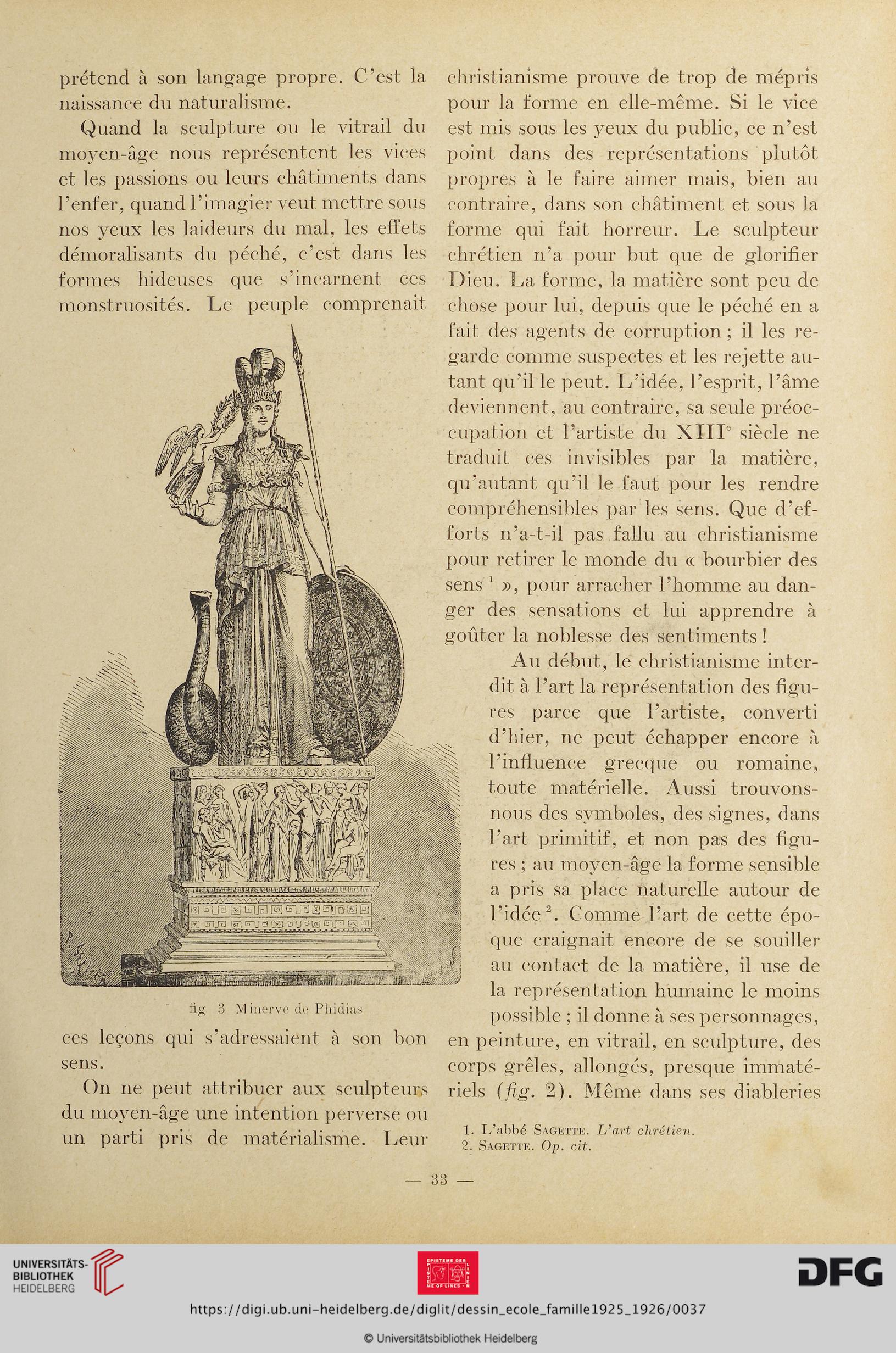

fi g 3 Minerve de Phidias

ces leçons qui s’adressaient à son bon

sens.

On ne peut attribuer aux sculpteurs

du moyen-âge une intention perverse ou

un parti pris de matérialisme. Leur

christianisme prouve de trop de mépris

pour la forme en elle-même. Si le vice

est mis sous les yeux du public, ce n’est

point dans des représentations plutôt

propres à le faire aimer mais, bien au

contraire, dans son châtiment et sous la

forme qui fait horreur. Le sculpteur

chrétien n’a pour but que de glorifier

Dieu. La forme, la matière sont peu de

chose pour lui, depuis que le péché en a

fait des agents de corruption ; il les re-

garde comme suspectes et les rejette au-

tant qu’il le peut. L’idée, l’esprit, l’âme

deviennent, au contraire, sa seule préoc-

cupation et l’artiste du XIIIe siècle ne

traduit ces invisibles par la matière,

qu’autant qu’il le faut pour les rendre

compréhensibles par les sens. Que d’ef-

forts n’a-t-il pas fallu au christianisme

pour retirer le monde du ce bourbier des

sens 1 », pour arracher l’homme au dan-

ger des sensations et lui apprendre à

goûter la noblesse des sentiments !

Au début, le christianisme inter-

dit à l’art la représentation des figu-

res parce que l’artiste, converti

d’hier, ne peut échapper encore à

l’influence grecque ou romaine,

toute matérielle. Aussi trouvons-

nous des symboles, des signes, dans

l’art primitif, et non pas des figu-

res ; au moyen-âge la forme sensible

a pris sa place naturelle autour de

l'idée2. Comme l’art de cette épo-

que craignait encore de se souiller

au contact de la matière, il use de

la représentation humaine le moins

possible ; il donne à ses personnages,

en peinture, en vitrail, en sculpture, des

corps grêles, allongés, presque immaté-

riels (fi,g. 2). Même dans ses diableries

1. L’abbé Sagette. L’art chrétien.

2. Sagette. Op. cit.

33