vent. Toute la vie de ce peuple est trans-

crite en des toiles d’intérieurs où

Breughel le Drôle et Téniers représen-

tent les buveurs, les tables, les gens qui

jouent, boivent, chantent, se querellent.

Voilà, certes, le réalisme parfois même

dans ce qu’il a de plus cru, mais combien

mêlé encore de la personnalité de l’au-

teur, imprégné de son esprit et combien

vivant de l’âme hollandaise.

L’art religieux du moyen-âge n’a pas

dédaigné un certain réalisme. Les Go-

thiques ont aimé la nature. Saint Fran-

çois d’Assise leur apprenait eet amour.

Il comprenait le charme de la nature et

le goûtait. Il prêchait aux petits oiseaux

Il recommandait au frère Loup de ne

plus dévorer les agneaux, et les enfants

de Gubbio caressaient le féroce animal

allant par la ville comme le chien le plus

soumis (jûg.). Le Cantique au Soleil de

saint François n’est-ce pas une bénédic-

tion de toute la nature?

L’Eglise ne méprise pas la nature ;

elle â défendu sa bonté contre Baïus et

les Jansénistes, mais dès qu’il s’agit de

la forme humaine à représenter dans

l’œuvre d’art, il est évident que l'Eglise

ne peut la laisser glorifier sans réserve.

Les imagiers du XIIIe siècle ont

chanté, par la cathédrale, un hymne

splendide à la nature : la flore, la faune

se retrouvent dans toutes les décora-

tions. Ils ont introduit la figure humaine

dans les jugements derniers de leurs por-

tails, notamment à Bourges, avec un

réalisme surprenant.Ces représentations

demeurent inoffensives parce qu’elles

expriment le châtiment des vices, les

supplices des damnés, toutes choses hor-

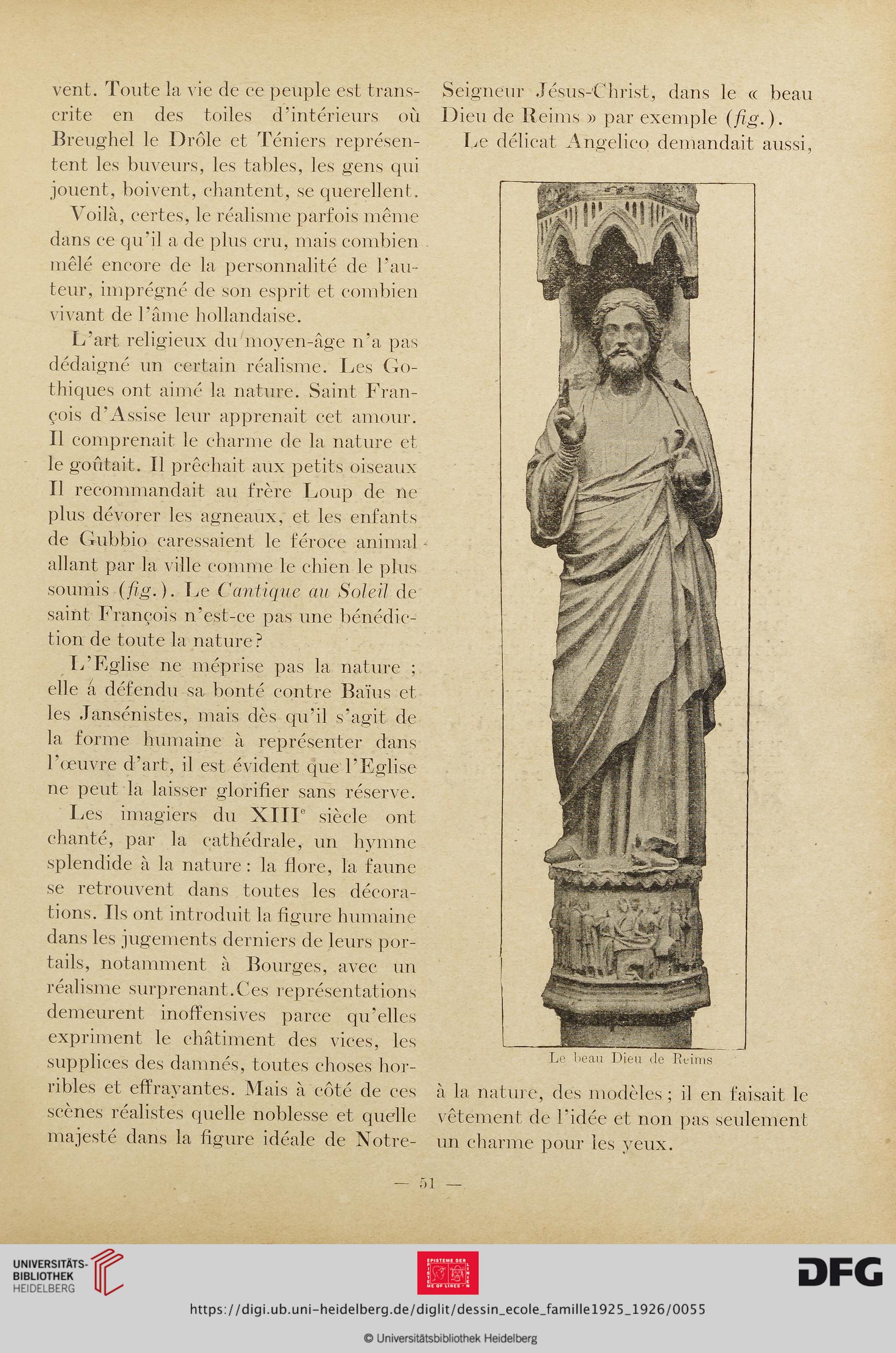

ribles et effrayantes. Mais à côté de ces

scènes réalistes quelle noblesse et quelle

majesté dans la figure idéale de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, dans le « beau

Dieu de Reims » par exemple (fig.).

Le délicat Angelico demandait aussi,

Le beau Dieu de Reims

à la nature, des modèles ; il en faisait le

vêtement de l'idée et non pas seulement

un charme pour les yeux.

— 51 —

crite en des toiles d’intérieurs où

Breughel le Drôle et Téniers représen-

tent les buveurs, les tables, les gens qui

jouent, boivent, chantent, se querellent.

Voilà, certes, le réalisme parfois même

dans ce qu’il a de plus cru, mais combien

mêlé encore de la personnalité de l’au-

teur, imprégné de son esprit et combien

vivant de l’âme hollandaise.

L’art religieux du moyen-âge n’a pas

dédaigné un certain réalisme. Les Go-

thiques ont aimé la nature. Saint Fran-

çois d’Assise leur apprenait eet amour.

Il comprenait le charme de la nature et

le goûtait. Il prêchait aux petits oiseaux

Il recommandait au frère Loup de ne

plus dévorer les agneaux, et les enfants

de Gubbio caressaient le féroce animal

allant par la ville comme le chien le plus

soumis (jûg.). Le Cantique au Soleil de

saint François n’est-ce pas une bénédic-

tion de toute la nature?

L’Eglise ne méprise pas la nature ;

elle â défendu sa bonté contre Baïus et

les Jansénistes, mais dès qu’il s’agit de

la forme humaine à représenter dans

l’œuvre d’art, il est évident que l'Eglise

ne peut la laisser glorifier sans réserve.

Les imagiers du XIIIe siècle ont

chanté, par la cathédrale, un hymne

splendide à la nature : la flore, la faune

se retrouvent dans toutes les décora-

tions. Ils ont introduit la figure humaine

dans les jugements derniers de leurs por-

tails, notamment à Bourges, avec un

réalisme surprenant.Ces représentations

demeurent inoffensives parce qu’elles

expriment le châtiment des vices, les

supplices des damnés, toutes choses hor-

ribles et effrayantes. Mais à côté de ces

scènes réalistes quelle noblesse et quelle

majesté dans la figure idéale de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, dans le « beau

Dieu de Reims » par exemple (fig.).

Le délicat Angelico demandait aussi,

Le beau Dieu de Reims

à la nature, des modèles ; il en faisait le

vêtement de l'idée et non pas seulement

un charme pour les yeux.

— 51 —