BREVET ÉLÉMENTAIRE

ASPIRANTS

Un décalitre en bois.

Historique. — Les mesures de capacité en

bois sont régies aujourd’hui par le système mé-

trique. Leur contenance variait autrefois selon

les diverses régions de la France, ce qui donnait

lieu à de regrettables confusions et à des frau-

des faciles.

Le boisseau servait à mesurer les grains, fa-

rine, fruits, charbon, etc. Le boisseau de blé se

divisait, à Paris, en quatre quarts ou seize li-

trons; c’était le tiers du minot, le sixième de

la mine, le douzième du setier et la cent qua-

rante-quatrième partie du muid. Il contenait

à peu près un tiers de pied cube et pesait environ

vingt livres. Il avait huit pouces et deux lignes

et demie de haut et dix pouces de diamètre.

Les mesures d’avoine étaient doubles de celles

des autres grains. Le boisseau d’avoine se divi-

sait en quatre picotins. Les charretiers d’au-

jourd’hui parlent encore de donner à leurs che-

vaux le picotin d’avoine.

Chez les Romains le boisseau, d’où sortaient

des épis, signifiait Vabondance.

On dit d’un homme qu’il a des boisseaux

pleins d’écus pour signifier qu’il est fort riche.

On dit qu’il ne faut pas mettre la lumière sous

le boisseau pour signifier qu’il ne faut point ca-

cher la science et la vérité. Platon voulait sans

doute exprimer la même pensée lorsqu’il donnait

pour précepte de ne jamais s’asseoir sur le bois-

seau.

L’ouvrier qui fabriquait les boisseaux était

nommé boisselier. Le même mot sert à désigner

encore aujourd’hui le marchand qui vend des

décalitres, des litres, des cribles, des tamis, des

tambours.

Description. — Les mesures de capacité pour

les matières sèches doivent avoir aujourd’hui un

diamètre égal à leur hauteur, ce qui permet de

les vérifier aisément. Le décalitre mesure

23 1/3 centim. de hauteur intérieure.

On fabrique les boisseaux avec de légères

planches de chêne, de hêtre ou de noyer, débi-

tées à la scie et amincies au rabot au degré con-

venable. Ces planches sont roulées comme le

serait un ruban qui ferait plusieurs tours sur

lui-même autour d’une bobine. On roule ces

planches après les avoir amollies à la vapeur ou

dans l’eau chaude et on les fixe avec des rivets.

Une bordure plus épaisse préserve le haut et

le bas des mesures; un cercle en métal les ga-

rantit de l’usure et des lames de métal fortifient

les côtés dans le sens de la hauteur.

Une barre de fer réunit deux points opposés

de la largeur, en haut de la mesure, selon le

diamètre, et sert de poignée. Une tige centrale,

en métal également, réunit le milieu de cette

poignée au fond du cylindre où elle est bou-

lonnée.

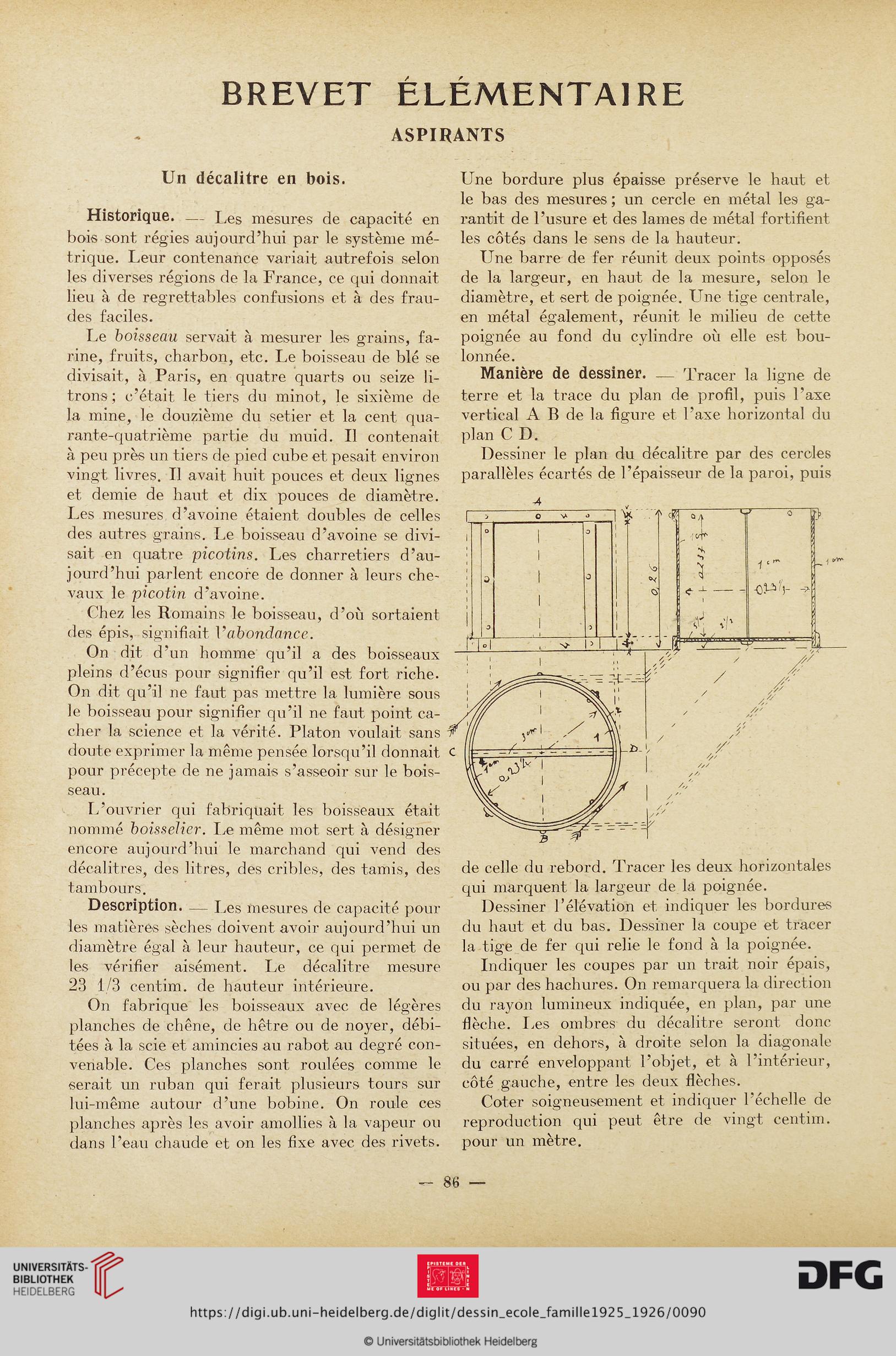

Manière de dessiner. — Tracer la ligne de

terre et la trace du plan de profil, puis l’axe

vertical A B de la figure et l’axe horizontal du

plan C D.

Dessiner le plan du décalitre par des cercles

parallèles écartés de l’épaisseur de la paroi, puis

de celle du rebord. Tracer les deux horizontales

qui marquent la largeur de la poignée.

Dessiner l’élévation et indiquer les bordures

du haut et du bas. Dessiner la coupe et tracer

la tige de fer qui relie le fond à la poignée.

Indiquer les coupes par un trait noir épais,

ou par des hachures. On remarquera la direction

du rayon lumineux indiquée, en plan, par une

flèche. Les ombres du décalitre seront donc

situées, en dehors, à droite selon la diagonale

du carré enveloppant l’objet, et à l’intérieur,

côté gauche, entre les deux flèches.

Coter soigneusement et indiquer l’échelle de

reproduction qui peut être de vingt centim.

pour un mètre.

— 86 —

ASPIRANTS

Un décalitre en bois.

Historique. — Les mesures de capacité en

bois sont régies aujourd’hui par le système mé-

trique. Leur contenance variait autrefois selon

les diverses régions de la France, ce qui donnait

lieu à de regrettables confusions et à des frau-

des faciles.

Le boisseau servait à mesurer les grains, fa-

rine, fruits, charbon, etc. Le boisseau de blé se

divisait, à Paris, en quatre quarts ou seize li-

trons; c’était le tiers du minot, le sixième de

la mine, le douzième du setier et la cent qua-

rante-quatrième partie du muid. Il contenait

à peu près un tiers de pied cube et pesait environ

vingt livres. Il avait huit pouces et deux lignes

et demie de haut et dix pouces de diamètre.

Les mesures d’avoine étaient doubles de celles

des autres grains. Le boisseau d’avoine se divi-

sait en quatre picotins. Les charretiers d’au-

jourd’hui parlent encore de donner à leurs che-

vaux le picotin d’avoine.

Chez les Romains le boisseau, d’où sortaient

des épis, signifiait Vabondance.

On dit d’un homme qu’il a des boisseaux

pleins d’écus pour signifier qu’il est fort riche.

On dit qu’il ne faut pas mettre la lumière sous

le boisseau pour signifier qu’il ne faut point ca-

cher la science et la vérité. Platon voulait sans

doute exprimer la même pensée lorsqu’il donnait

pour précepte de ne jamais s’asseoir sur le bois-

seau.

L’ouvrier qui fabriquait les boisseaux était

nommé boisselier. Le même mot sert à désigner

encore aujourd’hui le marchand qui vend des

décalitres, des litres, des cribles, des tamis, des

tambours.

Description. — Les mesures de capacité pour

les matières sèches doivent avoir aujourd’hui un

diamètre égal à leur hauteur, ce qui permet de

les vérifier aisément. Le décalitre mesure

23 1/3 centim. de hauteur intérieure.

On fabrique les boisseaux avec de légères

planches de chêne, de hêtre ou de noyer, débi-

tées à la scie et amincies au rabot au degré con-

venable. Ces planches sont roulées comme le

serait un ruban qui ferait plusieurs tours sur

lui-même autour d’une bobine. On roule ces

planches après les avoir amollies à la vapeur ou

dans l’eau chaude et on les fixe avec des rivets.

Une bordure plus épaisse préserve le haut et

le bas des mesures; un cercle en métal les ga-

rantit de l’usure et des lames de métal fortifient

les côtés dans le sens de la hauteur.

Une barre de fer réunit deux points opposés

de la largeur, en haut de la mesure, selon le

diamètre, et sert de poignée. Une tige centrale,

en métal également, réunit le milieu de cette

poignée au fond du cylindre où elle est bou-

lonnée.

Manière de dessiner. — Tracer la ligne de

terre et la trace du plan de profil, puis l’axe

vertical A B de la figure et l’axe horizontal du

plan C D.

Dessiner le plan du décalitre par des cercles

parallèles écartés de l’épaisseur de la paroi, puis

de celle du rebord. Tracer les deux horizontales

qui marquent la largeur de la poignée.

Dessiner l’élévation et indiquer les bordures

du haut et du bas. Dessiner la coupe et tracer

la tige de fer qui relie le fond à la poignée.

Indiquer les coupes par un trait noir épais,

ou par des hachures. On remarquera la direction

du rayon lumineux indiquée, en plan, par une

flèche. Les ombres du décalitre seront donc

situées, en dehors, à droite selon la diagonale

du carré enveloppant l’objet, et à l’intérieur,

côté gauche, entre les deux flèches.

Coter soigneusement et indiquer l’échelle de

reproduction qui peut être de vingt centim.

pour un mètre.

— 86 —