BREVET ÉLÉMENTAIRE

ASPIRANTS

Un seau à charbon.

Description. — Le seau à charbon est formé

d’un tronc de cylindre. Il se compose d’une tôle

épaisse dont les bords se recouvrent légèrement

et sont rivés l’un sur l’autre. Le fond, en tôle

également, se replie sur les parois du cylindre

auxquelles il est rivé. On fabrique aussi des

seaux emboutis à la machine et sans rivets. Le

cercle qui garnit la base de l’ustensile recouvre

les bords repliés du fond qu’il maintient. On

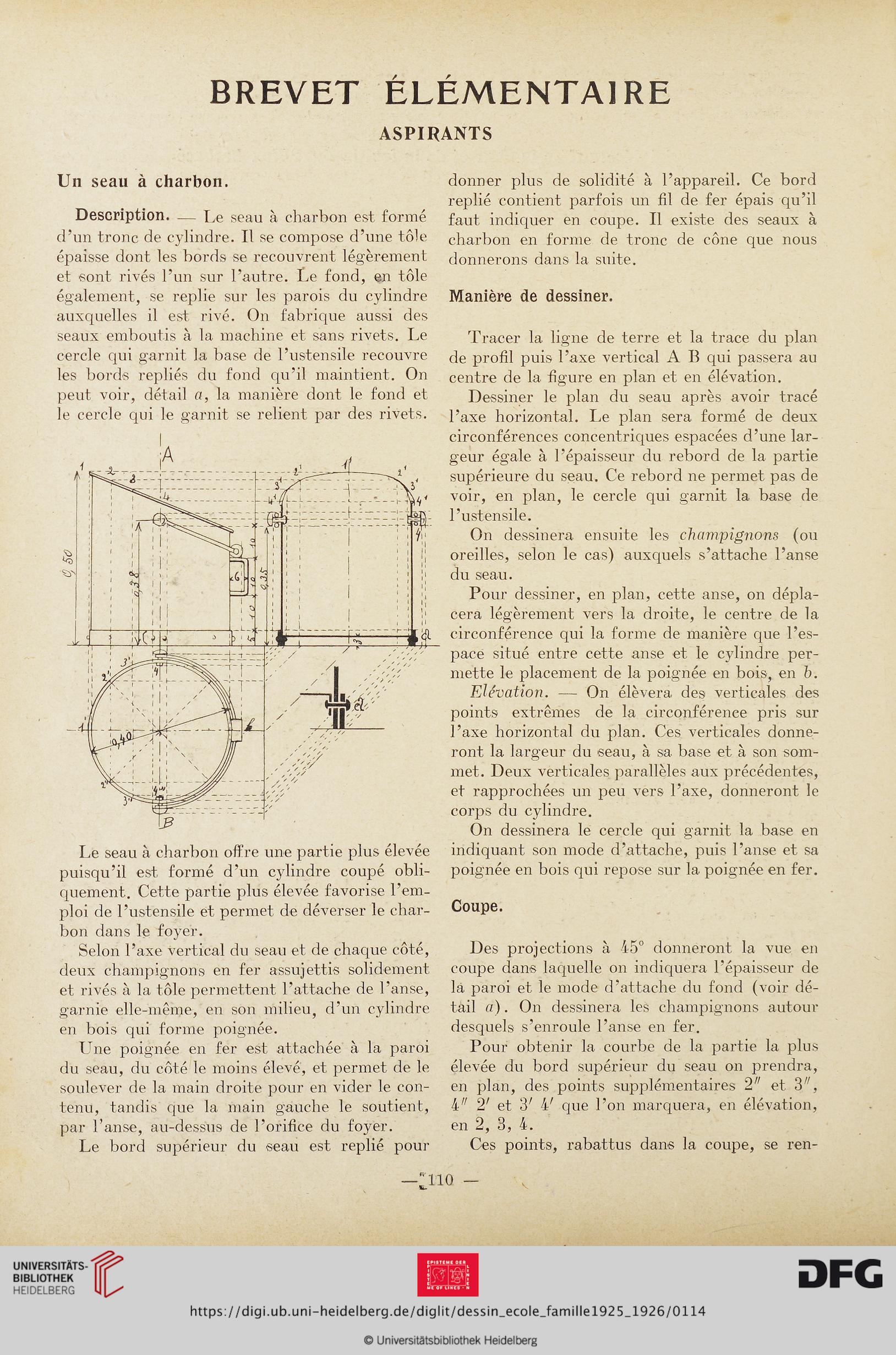

peut voir, détail a, la manière dont le fond et

le cercle qui le garnit se relient par des rivets.

Le seau à charbon offre une partie plus élevée

puisqu’il est formé d’un cylindre coupé obli-

quement. Cette partie plus élevée favorise l’em-

ploi de l’ustensile et permet de déverser le char-

bon dans le foyer.

Selon l’axe vertical du seau et de chaque côté,

deux champignons en fer assujettis solidement

et rivés à la tôle permettent l’attache de l’anse,

garnie elle-même, en son milieu, d’un cylindre

en bois qui forme poignée.

Une poignée en fer est attachée à la paroi

du seau, du côté le moins élevé, et permet de le

soulever de la main droite pour en vider le con-

tenu, tandis que la main gauche le soutient,

par l’anse, au-dessus de l’orifice du foyer.

Le bord supérieur du seau est replié pour

donner plus de solidité à l’appareil. Ce bord

replié contient parfois un fil de fer épais qu’il

faut indiquer en coupe. Il existe des seaux à

charbon en forme de tronc de cône que nous

donnerons dans la suite.

Manière de dessiner.

Tracer la ligne de terre et la trace du plan

de profil puis l’axe vertical A B qui passera au

centre de la figure en plan et en élévation.

Dessiner le plan du seau après avoir tracé

l’axe horizontal. Le plan sera formé de deux

circonférences concentriques espacées d’une lar-

geur égale à l’épaisseur du rebord de la partie

supérieure du seau. Ce rebord ne permet pas de

voir, en plan, le cercle qui garnit la base de

l’ustensile.

On dessinera ensuite les champignons (ou

oreilles, selon le cas) auxquels s’attache l’anse

du seau.

Pour dessiner, en plan, cette anse, on dépla-

cera légèrement vers la droite, le centre de la

circonférence qui la forme de manière que l’es-

pace situé entre cette anse et le cylindre per-

mette le placement de la poignée en bois, en h.

Elévation. — On élèvera des verticales des

points extrêmes de la circonférence pris sur

l’axe horizontal du plan. Ces verticales donne-

ront la largeur du seau, à sa base et à son som-

met. Deux verticales parallèles aux précédentes,

et rapprochées un peu vers l’axe, donneront le

corps du cylindre.

On dessinera le cercle qui garnit la base en

indiquant son mode d’attache, puis l’anse et sa

poignée en bois qui repose sur la poignée en fer.

Coupe.

Des projections à 45° donneront la vue en

coupe dans laquelle on indiquera l’épaisseur de

là paroi et le mode d’attache du fond (voir dé-

tail a). On dessinera les champignons autour

desquels s’enroule l’anse en fer.

Pour obtenir la courbe de la partie la plus

élevée du bord supérieur du seau on prendra,

en plan, des points supplémentaires 2" et 3/;,

â-" 2' et 3' 4; que l’on marquera, en élévation,

en 2, 3, 4.

Ces points, rabattus dans la coupe, se ren-

-:iio -

ASPIRANTS

Un seau à charbon.

Description. — Le seau à charbon est formé

d’un tronc de cylindre. Il se compose d’une tôle

épaisse dont les bords se recouvrent légèrement

et sont rivés l’un sur l’autre. Le fond, en tôle

également, se replie sur les parois du cylindre

auxquelles il est rivé. On fabrique aussi des

seaux emboutis à la machine et sans rivets. Le

cercle qui garnit la base de l’ustensile recouvre

les bords repliés du fond qu’il maintient. On

peut voir, détail a, la manière dont le fond et

le cercle qui le garnit se relient par des rivets.

Le seau à charbon offre une partie plus élevée

puisqu’il est formé d’un cylindre coupé obli-

quement. Cette partie plus élevée favorise l’em-

ploi de l’ustensile et permet de déverser le char-

bon dans le foyer.

Selon l’axe vertical du seau et de chaque côté,

deux champignons en fer assujettis solidement

et rivés à la tôle permettent l’attache de l’anse,

garnie elle-même, en son milieu, d’un cylindre

en bois qui forme poignée.

Une poignée en fer est attachée à la paroi

du seau, du côté le moins élevé, et permet de le

soulever de la main droite pour en vider le con-

tenu, tandis que la main gauche le soutient,

par l’anse, au-dessus de l’orifice du foyer.

Le bord supérieur du seau est replié pour

donner plus de solidité à l’appareil. Ce bord

replié contient parfois un fil de fer épais qu’il

faut indiquer en coupe. Il existe des seaux à

charbon en forme de tronc de cône que nous

donnerons dans la suite.

Manière de dessiner.

Tracer la ligne de terre et la trace du plan

de profil puis l’axe vertical A B qui passera au

centre de la figure en plan et en élévation.

Dessiner le plan du seau après avoir tracé

l’axe horizontal. Le plan sera formé de deux

circonférences concentriques espacées d’une lar-

geur égale à l’épaisseur du rebord de la partie

supérieure du seau. Ce rebord ne permet pas de

voir, en plan, le cercle qui garnit la base de

l’ustensile.

On dessinera ensuite les champignons (ou

oreilles, selon le cas) auxquels s’attache l’anse

du seau.

Pour dessiner, en plan, cette anse, on dépla-

cera légèrement vers la droite, le centre de la

circonférence qui la forme de manière que l’es-

pace situé entre cette anse et le cylindre per-

mette le placement de la poignée en bois, en h.

Elévation. — On élèvera des verticales des

points extrêmes de la circonférence pris sur

l’axe horizontal du plan. Ces verticales donne-

ront la largeur du seau, à sa base et à son som-

met. Deux verticales parallèles aux précédentes,

et rapprochées un peu vers l’axe, donneront le

corps du cylindre.

On dessinera le cercle qui garnit la base en

indiquant son mode d’attache, puis l’anse et sa

poignée en bois qui repose sur la poignée en fer.

Coupe.

Des projections à 45° donneront la vue en

coupe dans laquelle on indiquera l’épaisseur de

là paroi et le mode d’attache du fond (voir dé-

tail a). On dessinera les champignons autour

desquels s’enroule l’anse en fer.

Pour obtenir la courbe de la partie la plus

élevée du bord supérieur du seau on prendra,

en plan, des points supplémentaires 2" et 3/;,

â-" 2' et 3' 4; que l’on marquera, en élévation,

en 2, 3, 4.

Ces points, rabattus dans la coupe, se ren-

-:iio -