contreront avec des horizontales menées des

points correspondants i. 2. 3. 4, en élévation

et donneront (coupe) les points 1', 2', 3', V

par lesquels on fera passer une courbe continue.

Ces points supplémentaires 2 et 3 peuvent

être pris à volonté. On aura soin d’indiquer,

dans la coupe, en 4', la partie visible du rebord

qui va en s’amincissant vers le sommet.

ASPIRANTES

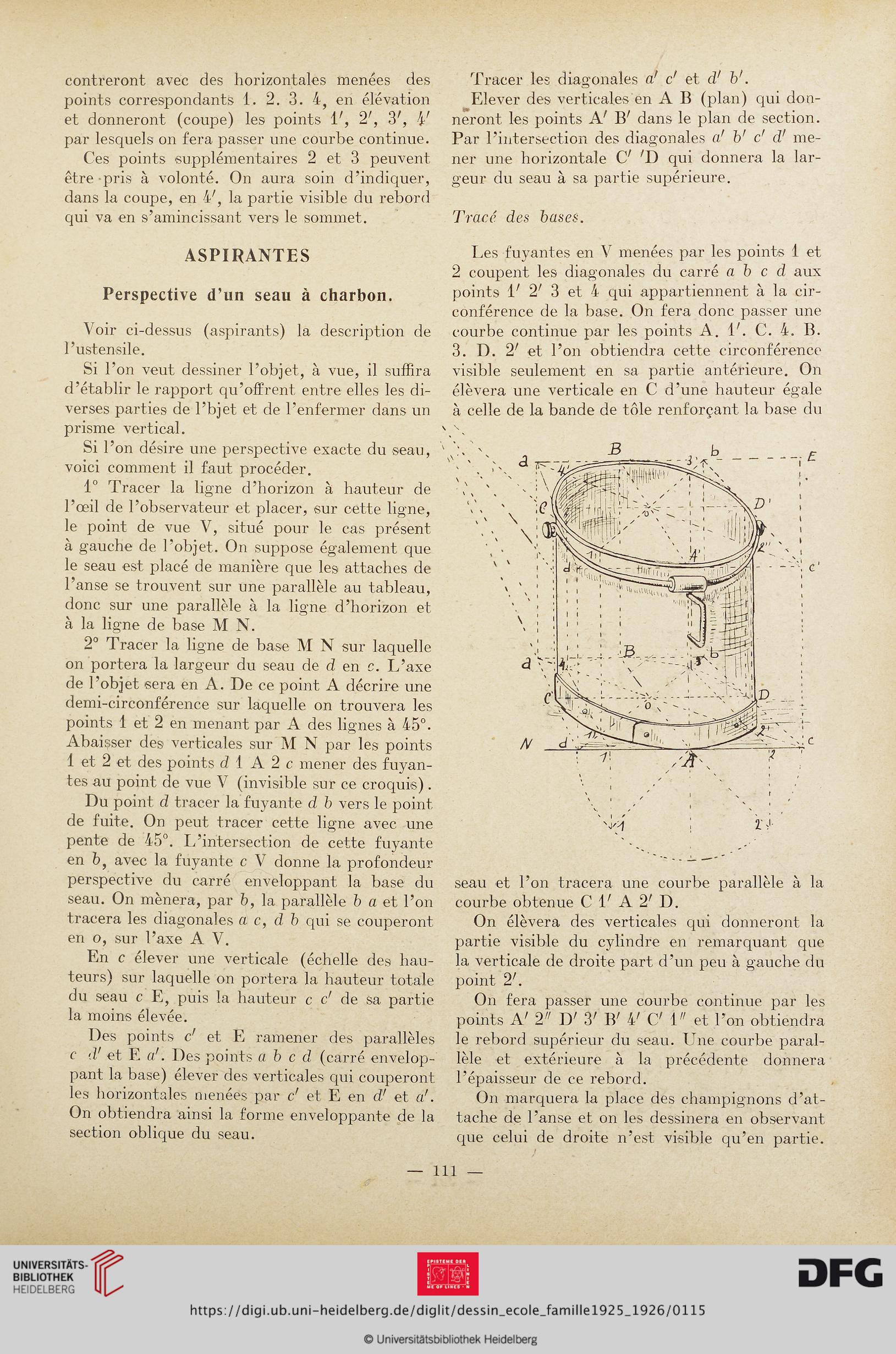

Perspective d’un seau à charbon.

Voir ci-dessus (aspirants) la description de

l’ustensile.

Si l’on veut dessiner l’objet, à vue, il suffira

d’établir le rapport qu’offrent entre elles les di-

verses parties de l’bjet et de l’enfermer dans un

prisme vertical.

Si l’on désire une perspective exacte du seau,

voici comment il faut procéder.

1° Tracer la ligne d’horizon à hauteur de

l’œil de l’observateur et placer, sur cette ligne,

le point de vue V, situé pour le cas présent

à gauche de l’objet. On suppose également que

le seau est placé de manière que les attaches de

l’anse se trouvent sur une parallèle au tableau,

donc sur une parallèle à la ligne d’horizon et

à la ligne de base M N.

2° Tracer la ligne de base M N sur laquelle

on portera la largeur du seau de d en c. L’axe

de l’objet sera en A. De ce point A décrire une

demi-circonférence sur laquelle on trouvera les

points 1 et 2 en menant par A des lignes à 45°.

Abaisser des verticales sur M N par les points

1 et 2 et des points d 1 A 2 c mener des fuyan-

tes au point de vue V (invisible sur ce croquis).

Du point d tracer la fuyante d b vers le point

de fuite. On peut tracer cette ligne avec une

pente de 45°. L’inter section de cette fuyante

en b, avec la fuyante c V donne la profondeur

perspective du carré enveloppant la base du

seau. On mènera, par b, la parallèle b a et l’on

tracera les diagonales a c, cl b qui se couperont

en o, sur l’axe A V.

En c élever une verticale (échelle des hau-

teurs) sur laquelle on portera la hauteur totale

du seau c E, puis la hauteur c d de sa partie

la moins élevée.

Des points d et E ramener des parallèles

c d'et E et'. Des points a b c d (carré envelop-

pant la base) élever des verticales qui couperont

les horizontales menées par d et E en d' et a'.

On obtiendra ainsi la forme enveloppante de la

section oblique du seau.

Tracer les diagonales a' d et cV b'.

Elever des verticales en A B (plan) qui don-

neront les points A' IL dans le plan de section.

Par l’intersection des diagonales a' b' d cV me-

ner une horizontale C 'D qui donnera la lar-

geur du seau à sa partie supérieure.

Tracé des bases.

Les fuyantes en V menées par les points 1 et

2 coupent les diagonales du carré a b c d aux

points P 2' 3 et 4 qui appartiennent à la cir-

conférence de la base. On fera donc passer une

courbe continue par les points A. P. C. 4. B.

3. D. 2' et l’on obtiendra cette circonférence

visible seulement en sa partie antérieure. On

élèvera une verticale en C d’une hauteur égale

à celle de la bande de tôle renforçant 1a. base du

seau et l’on tracera une courbe parallèle à la

courbe obtenue C P A 2' D.

On élèvera des verticales qui donneront la

partie visible du cylindre en remarquant que

la verticale de droite part d’un peu à gauche du

point 2'.

On fera passer une courbe continue par les

points A' 2" D' T B7 47 C \ " et l’on obtiendra

le rebord supérieur du seau. Une courbe paral-

lèle et extérieure à la précédente donnera

l’épaisseur de ce rebord.

On marquera la place des champignons d’at-

tache de l’anse et on les dessinera en observant

que celui de droite n’est visible qu’en partie.

111

points correspondants i. 2. 3. 4, en élévation

et donneront (coupe) les points 1', 2', 3', V

par lesquels on fera passer une courbe continue.

Ces points supplémentaires 2 et 3 peuvent

être pris à volonté. On aura soin d’indiquer,

dans la coupe, en 4', la partie visible du rebord

qui va en s’amincissant vers le sommet.

ASPIRANTES

Perspective d’un seau à charbon.

Voir ci-dessus (aspirants) la description de

l’ustensile.

Si l’on veut dessiner l’objet, à vue, il suffira

d’établir le rapport qu’offrent entre elles les di-

verses parties de l’bjet et de l’enfermer dans un

prisme vertical.

Si l’on désire une perspective exacte du seau,

voici comment il faut procéder.

1° Tracer la ligne d’horizon à hauteur de

l’œil de l’observateur et placer, sur cette ligne,

le point de vue V, situé pour le cas présent

à gauche de l’objet. On suppose également que

le seau est placé de manière que les attaches de

l’anse se trouvent sur une parallèle au tableau,

donc sur une parallèle à la ligne d’horizon et

à la ligne de base M N.

2° Tracer la ligne de base M N sur laquelle

on portera la largeur du seau de d en c. L’axe

de l’objet sera en A. De ce point A décrire une

demi-circonférence sur laquelle on trouvera les

points 1 et 2 en menant par A des lignes à 45°.

Abaisser des verticales sur M N par les points

1 et 2 et des points d 1 A 2 c mener des fuyan-

tes au point de vue V (invisible sur ce croquis).

Du point d tracer la fuyante d b vers le point

de fuite. On peut tracer cette ligne avec une

pente de 45°. L’inter section de cette fuyante

en b, avec la fuyante c V donne la profondeur

perspective du carré enveloppant la base du

seau. On mènera, par b, la parallèle b a et l’on

tracera les diagonales a c, cl b qui se couperont

en o, sur l’axe A V.

En c élever une verticale (échelle des hau-

teurs) sur laquelle on portera la hauteur totale

du seau c E, puis la hauteur c d de sa partie

la moins élevée.

Des points d et E ramener des parallèles

c d'et E et'. Des points a b c d (carré envelop-

pant la base) élever des verticales qui couperont

les horizontales menées par d et E en d' et a'.

On obtiendra ainsi la forme enveloppante de la

section oblique du seau.

Tracer les diagonales a' d et cV b'.

Elever des verticales en A B (plan) qui don-

neront les points A' IL dans le plan de section.

Par l’intersection des diagonales a' b' d cV me-

ner une horizontale C 'D qui donnera la lar-

geur du seau à sa partie supérieure.

Tracé des bases.

Les fuyantes en V menées par les points 1 et

2 coupent les diagonales du carré a b c d aux

points P 2' 3 et 4 qui appartiennent à la cir-

conférence de la base. On fera donc passer une

courbe continue par les points A. P. C. 4. B.

3. D. 2' et l’on obtiendra cette circonférence

visible seulement en sa partie antérieure. On

élèvera une verticale en C d’une hauteur égale

à celle de la bande de tôle renforçant 1a. base du

seau et l’on tracera une courbe parallèle à la

courbe obtenue C P A 2' D.

On élèvera des verticales qui donneront la

partie visible du cylindre en remarquant que

la verticale de droite part d’un peu à gauche du

point 2'.

On fera passer une courbe continue par les

points A' 2" D' T B7 47 C \ " et l’on obtiendra

le rebord supérieur du seau. Une courbe paral-

lèle et extérieure à la précédente donnera

l’épaisseur de ce rebord.

On marquera la place des champignons d’at-

tache de l’anse et on les dessinera en observant

que celui de droite n’est visible qu’en partie.

111