place dans la décoration des tombeaux.

On connaît le tombeau d’Alexandre VII

à Saint-Pierre de Rome et dans lequel

le Bernin a placé un squelette. Plus près

de nous, Michel-Ange Slodtz a joint

également un squelette à son tombeau

du curé Languet à Saint-Sulpice. La fin

du XVIIIe siècle mit un terme à l’em-

ploi de ces images.

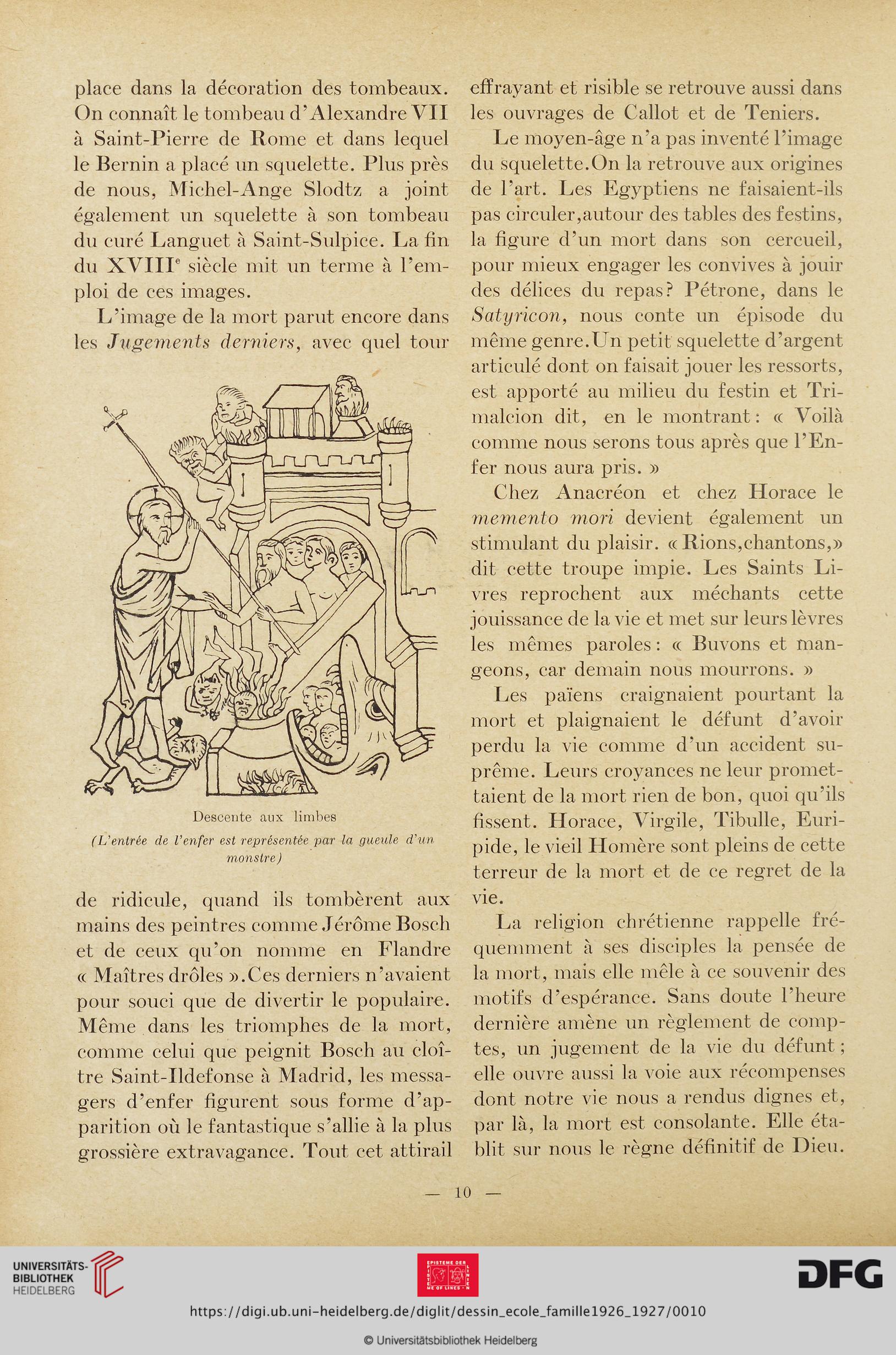

L’image de la mort parut encore dans

les Jugements derniers, avec quel tour

(L’entrée de l’enfer est représentée par la gueule d’un

monstre )

de ridicule, quand ils tombèrent aux

mains des peintres comme Jérôme Bosch

et de ceux qu’on nomme en Flandre

« Maîtres drôles ».Ces derniers n’avaient

pour souci que de divertir le populaire.

Même dans les triomphes de la mort,

comme celui que peignit Bosch au cloî-

tre Saint-Ildefonse à Madrid, les messa-

gers d’enfer figurent sous forme d’ap-

parition où le fantastique s’allie à la plus

grossière extravagance. Tout cet attirail

effrayant et risible se retrouve aussi dans

les ouvrages de Callot et de Teniers.

Le moyen-âge n’a pas inventé l’image

du squelette.On la retrouve aux origines

de l’art. Les Egyptiens ne faisaient-ils

pas circuler,autour des tables des festins,

la figure d’un mort dans son cercueil,

pour mieux engager les convives à jouir

des délices du repas? Pétrone, dans le

Satyricon, nous conte un épisode du

même genre.Un petit, squelette d’argent

articulé dont on faisait jouer les ressorts,

est apporté au milieu du festin et Tri-

malcion dit, en le montrant: (c Voilà

comme nous serons tous après que l’En-

fer nous aura pris. »

Chez Anacréon et chez Horace le

memento mori devient également un

stimulant du plaisir. « Rions,chantons,»

dit cette troupe impie. Les Saints Li-

vres reprochent aux méchants cette

jouissance de la vie et met sur leurs lèvres

les mêmes paroles : « Buvons et man-

geons, car demain nous mourrons. »

Les païens craignaient pourtant la

mort et plaignaient le défunt d’avoir

perdu la vie comme d’un accident su-

prême. Leurs croyances ne leur promet-

taient de la mort rien de bon, quoi qu’ils

fissent. Horace, Virgile, Tibulle, Euri-

pide, le vieil Homère sont pleins de cette

terreur de la mort et de ce regret de la

vie.

La religion chrétienne rappelle fré-

quemment à ses disciples la pensée de

la mort, mais elle mêle à ce souvenir des

motifs d’espérance. Sans doute l’heure

dernière amène un règlement de comp-

tes, un jugement de la vie du défunt ;

elle ouvre aussi la voie aux récompenses

dont notre vie nous a rendus dignes et,

par là, la mort est consolante. Elle éta-

blit sur nous le règne définitif de Dieu.

10

On connaît le tombeau d’Alexandre VII

à Saint-Pierre de Rome et dans lequel

le Bernin a placé un squelette. Plus près

de nous, Michel-Ange Slodtz a joint

également un squelette à son tombeau

du curé Languet à Saint-Sulpice. La fin

du XVIIIe siècle mit un terme à l’em-

ploi de ces images.

L’image de la mort parut encore dans

les Jugements derniers, avec quel tour

(L’entrée de l’enfer est représentée par la gueule d’un

monstre )

de ridicule, quand ils tombèrent aux

mains des peintres comme Jérôme Bosch

et de ceux qu’on nomme en Flandre

« Maîtres drôles ».Ces derniers n’avaient

pour souci que de divertir le populaire.

Même dans les triomphes de la mort,

comme celui que peignit Bosch au cloî-

tre Saint-Ildefonse à Madrid, les messa-

gers d’enfer figurent sous forme d’ap-

parition où le fantastique s’allie à la plus

grossière extravagance. Tout cet attirail

effrayant et risible se retrouve aussi dans

les ouvrages de Callot et de Teniers.

Le moyen-âge n’a pas inventé l’image

du squelette.On la retrouve aux origines

de l’art. Les Egyptiens ne faisaient-ils

pas circuler,autour des tables des festins,

la figure d’un mort dans son cercueil,

pour mieux engager les convives à jouir

des délices du repas? Pétrone, dans le

Satyricon, nous conte un épisode du

même genre.Un petit, squelette d’argent

articulé dont on faisait jouer les ressorts,

est apporté au milieu du festin et Tri-

malcion dit, en le montrant: (c Voilà

comme nous serons tous après que l’En-

fer nous aura pris. »

Chez Anacréon et chez Horace le

memento mori devient également un

stimulant du plaisir. « Rions,chantons,»

dit cette troupe impie. Les Saints Li-

vres reprochent aux méchants cette

jouissance de la vie et met sur leurs lèvres

les mêmes paroles : « Buvons et man-

geons, car demain nous mourrons. »

Les païens craignaient pourtant la

mort et plaignaient le défunt d’avoir

perdu la vie comme d’un accident su-

prême. Leurs croyances ne leur promet-

taient de la mort rien de bon, quoi qu’ils

fissent. Horace, Virgile, Tibulle, Euri-

pide, le vieil Homère sont pleins de cette

terreur de la mort et de ce regret de la

vie.

La religion chrétienne rappelle fré-

quemment à ses disciples la pensée de

la mort, mais elle mêle à ce souvenir des

motifs d’espérance. Sans doute l’heure

dernière amène un règlement de comp-

tes, un jugement de la vie du défunt ;

elle ouvre aussi la voie aux récompenses

dont notre vie nous a rendus dignes et,

par là, la mort est consolante. Elle éta-

blit sur nous le règne définitif de Dieu.

10