La figure humaine

LA MARCHE

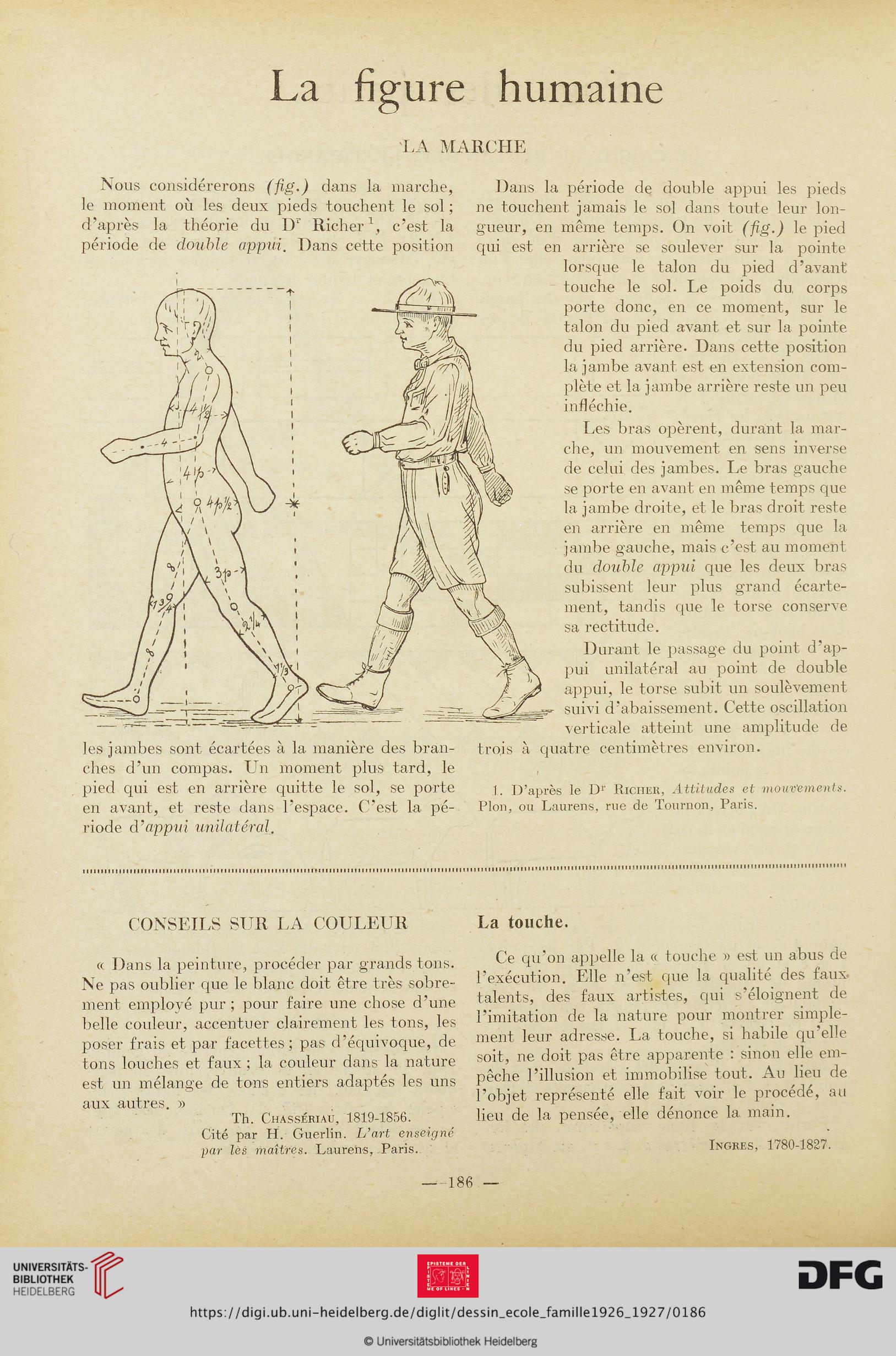

Nous considérerons (fig.) dans 1a. marche,

le moment où les deux pieds touchent le sol ;

d’après la théorie du Dr Richer c’est la

période de double appui. Dans cette position

les jambes sont écartées à la manière des bran-

ches d’un compas. Un moment plus tard, le

pied qui est en arrière quitte le sol, se porte

en avant, et reste dans l’espace. C’est la pé-

riode d’appui unilatéral.

Dans la période de double appui les pieds

ne touchent jamais le sol dans toute leur lon-

gueur, en même temps. On voit (fig.) le pied

qui est en arrière se soulever sur la pointe

lorsque le talon du pied d’avant'

touche le sol. Le poids du corps

porte donc, en ce moment, sur le

talon du pied avant et sur la pointe

du pied arrière. Dans cette position

la jambe avant est en extension com-

plète et la jambe arrière reste un peu

infléchie.

Les bras opèrent, durant la mar-

che, un mouvement en sens inverse

de celui des jambes. Le bras gauche

se porte en avant en même temps que

la jambe droite, et le bras droit reste

en arrière en même temps que la

jambe gauche, mais c’est au moment

du double appui que les deux bras

subissent leur plus grand écarte-

ment, tandis que le torse conserve

sa rectitude.

Durant le passage du point d’ap-

pui unilatéral au point de double

appui, le torse subit un soulèvement

suivi d’abaissement. Cette oscillation

verticale atteint une amplitude de

trois à quatre centimètres environ.

1. D’après le Dr Richer, Attitudes et mouvements.

Plon, ou Laurens, rue de Tournon, Paris.

CONSEILS SUR LA COULEUR La touche.

« Dans la peinture, procéder par grands tons.

Ne pas oublier que le blanc doit être très sobre-

ment employé pur ; pour faire une chose d’une

belle couleur, accentuer clairement les tons, les

poser frais et par facettes; pas d’équivoque, de

tons louches et faux ; la couleur dans la nature

est un mélange de tons entiers adaptés les uns

aux autres. »

Th. Chassériau, 1819-1856.

Cité par H. Guerlin. L’art enseigné

par lès maîtres. Laurens, Paris.

Ce qu’on appelle la ce touche » est un abus de

l’exécution. Elle n’est que la qualité des faux

talents, des faux artistes, qui s’éloignent de

l’imitation de la nature pour montrer simple-

ment leur adresse. La touche, si habile qu'elle

soit, ne doit pas être apparente : sinon elle em-

pêche l’illusion et immobilise tout. Au lieu de

l’objet représenté elle fait voir le procédé, au

lieu de la pensée, elle dénonce la main.

Ingres, 1780-1827.

— 186 —

LA MARCHE

Nous considérerons (fig.) dans 1a. marche,

le moment où les deux pieds touchent le sol ;

d’après la théorie du Dr Richer c’est la

période de double appui. Dans cette position

les jambes sont écartées à la manière des bran-

ches d’un compas. Un moment plus tard, le

pied qui est en arrière quitte le sol, se porte

en avant, et reste dans l’espace. C’est la pé-

riode d’appui unilatéral.

Dans la période de double appui les pieds

ne touchent jamais le sol dans toute leur lon-

gueur, en même temps. On voit (fig.) le pied

qui est en arrière se soulever sur la pointe

lorsque le talon du pied d’avant'

touche le sol. Le poids du corps

porte donc, en ce moment, sur le

talon du pied avant et sur la pointe

du pied arrière. Dans cette position

la jambe avant est en extension com-

plète et la jambe arrière reste un peu

infléchie.

Les bras opèrent, durant la mar-

che, un mouvement en sens inverse

de celui des jambes. Le bras gauche

se porte en avant en même temps que

la jambe droite, et le bras droit reste

en arrière en même temps que la

jambe gauche, mais c’est au moment

du double appui que les deux bras

subissent leur plus grand écarte-

ment, tandis que le torse conserve

sa rectitude.

Durant le passage du point d’ap-

pui unilatéral au point de double

appui, le torse subit un soulèvement

suivi d’abaissement. Cette oscillation

verticale atteint une amplitude de

trois à quatre centimètres environ.

1. D’après le Dr Richer, Attitudes et mouvements.

Plon, ou Laurens, rue de Tournon, Paris.

CONSEILS SUR LA COULEUR La touche.

« Dans la peinture, procéder par grands tons.

Ne pas oublier que le blanc doit être très sobre-

ment employé pur ; pour faire une chose d’une

belle couleur, accentuer clairement les tons, les

poser frais et par facettes; pas d’équivoque, de

tons louches et faux ; la couleur dans la nature

est un mélange de tons entiers adaptés les uns

aux autres. »

Th. Chassériau, 1819-1856.

Cité par H. Guerlin. L’art enseigné

par lès maîtres. Laurens, Paris.

Ce qu’on appelle la ce touche » est un abus de

l’exécution. Elle n’est que la qualité des faux

talents, des faux artistes, qui s’éloignent de

l’imitation de la nature pour montrer simple-

ment leur adresse. La touche, si habile qu'elle

soit, ne doit pas être apparente : sinon elle em-

pêche l’illusion et immobilise tout. Au lieu de

l’objet représenté elle fait voir le procédé, au

lieu de la pensée, elle dénonce la main.

Ingres, 1780-1827.

— 186 —