A l’inspection du croquis, rien ne nous

indique si le tenon est situé à la partie su-

périeure ou à la partie inférieure de la pièce

prismatique. Le doute sera levé si l’on a eu

soin d’utiliser l’élévation et le profil (fig. 4).

On conçoit ici qu’une 3e vue (le plan)

serait superflue.

vdÙlcU>..

otv'

;M *

A-

!~

On procédera de même pour chacune des

vues.

Dès que le tracé est terminé on atténue à

la gomme les traits qui devront être pointillés

et on accentuera les traits qui doivent figurer

en plein.

On procède ensuite au cotage, c’est-à-dire

l’inscription des dimensions.

Cette partie est des plus

importantes et nous lui con-

sacrerons une prochaine chro-

nique.

Résumons ce qui précède

par un exemple.

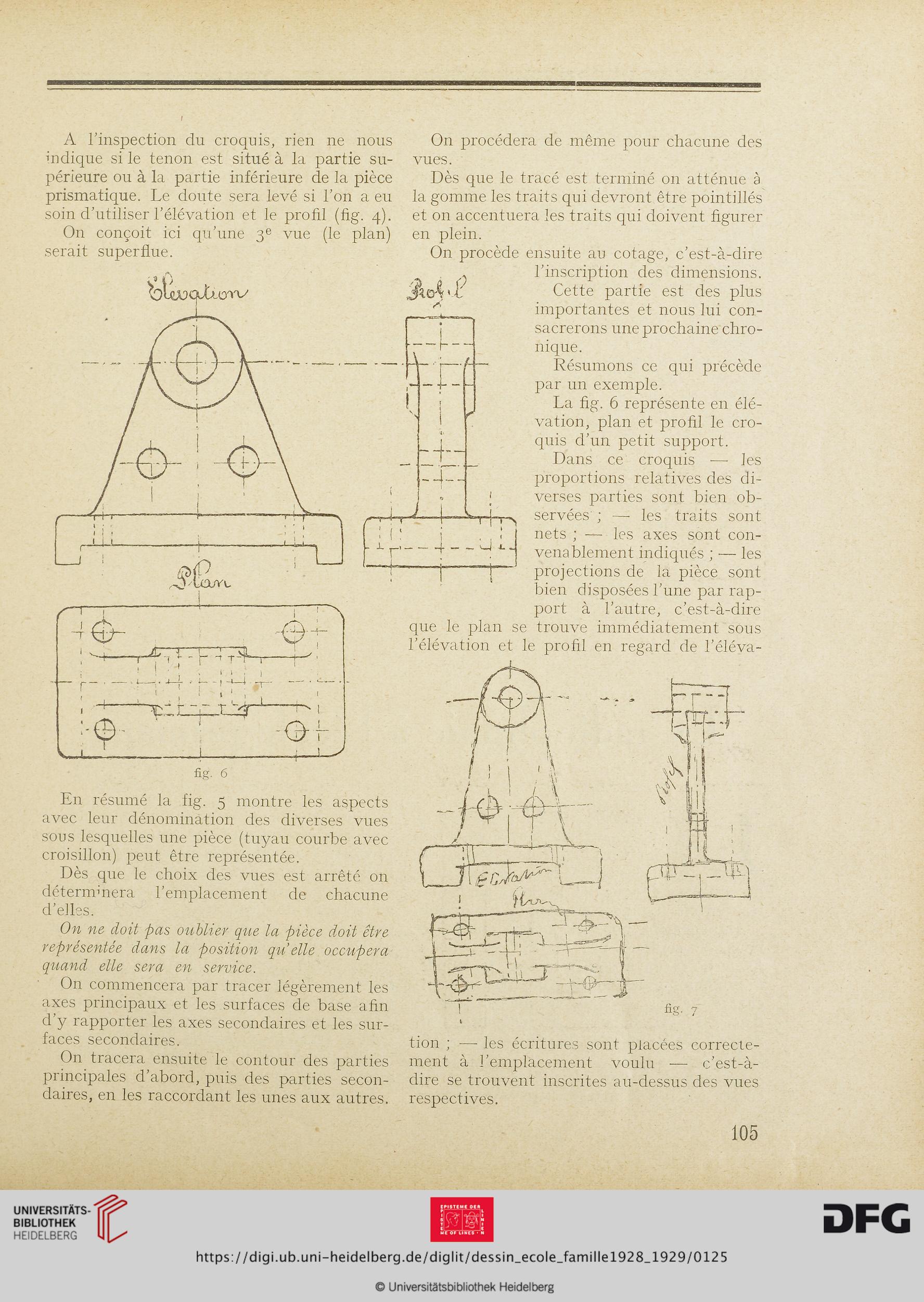

La fig. 6 représente en élé-

vation, plan et profil le cro-

quis d’un petit support.

Dans ce croquis •—• les

proportions relatives des di-

verses parties sont bien ob-

servées' ; —- les traits sont

nets ; — les axes sont con-

venablement indiqués ; — les

projections de la pièce sont

bien disposées l’une par rap-

port à l’autre, c’est-à-dire

que le plan se trouve immédiatement sous

l’élévation et le profil en regard de l’éléya-

1*”

1

4-

!

j

4

-

~+~

-4--j

i J

^,-i

r~r : i

!

> ( !

. j. r—

—u_

1

- 4 -

- dj -*- *■

fig. 6

En résumé la fig. 5 montre les aspects

avec leur dénomination des diverses vues

sous lesquelles une pièce (tuyau courbe avec

croisillon) peut être représentée.

Dès que le choix des vues est arrêté on

déterminera l’emplacement de chacune

d’elles.

On ne doit pas oublier que la pièce doit être

représentée dans la position quelle occupera

quand elle sera en service.

On commencera par tracer légèrement les

axes principaux et les surfaces de base afin

d’y rapporter les axes secondaires et les sur-

faces secondaires.

On tracera ensuite le contour des parties

principales d’abord, puis des parties secon-

daires, en les raccordant les unes aux autres.

tion ; — les écritures sont placées correcte-

ment à l’emplacement voulu — c’est-à-

dire se trouvent inscrites au-dessus des vues

respectives.

105

indique si le tenon est situé à la partie su-

périeure ou à la partie inférieure de la pièce

prismatique. Le doute sera levé si l’on a eu

soin d’utiliser l’élévation et le profil (fig. 4).

On conçoit ici qu’une 3e vue (le plan)

serait superflue.

vdÙlcU>..

otv'

;M *

A-

!~

On procédera de même pour chacune des

vues.

Dès que le tracé est terminé on atténue à

la gomme les traits qui devront être pointillés

et on accentuera les traits qui doivent figurer

en plein.

On procède ensuite au cotage, c’est-à-dire

l’inscription des dimensions.

Cette partie est des plus

importantes et nous lui con-

sacrerons une prochaine chro-

nique.

Résumons ce qui précède

par un exemple.

La fig. 6 représente en élé-

vation, plan et profil le cro-

quis d’un petit support.

Dans ce croquis •—• les

proportions relatives des di-

verses parties sont bien ob-

servées' ; —- les traits sont

nets ; — les axes sont con-

venablement indiqués ; — les

projections de la pièce sont

bien disposées l’une par rap-

port à l’autre, c’est-à-dire

que le plan se trouve immédiatement sous

l’élévation et le profil en regard de l’éléya-

1*”

1

4-

!

j

4

-

~+~

-4--j

i J

^,-i

r~r : i

!

> ( !

. j. r—

—u_

1

- 4 -

- dj -*- *■

fig. 6

En résumé la fig. 5 montre les aspects

avec leur dénomination des diverses vues

sous lesquelles une pièce (tuyau courbe avec

croisillon) peut être représentée.

Dès que le choix des vues est arrêté on

déterminera l’emplacement de chacune

d’elles.

On ne doit pas oublier que la pièce doit être

représentée dans la position quelle occupera

quand elle sera en service.

On commencera par tracer légèrement les

axes principaux et les surfaces de base afin

d’y rapporter les axes secondaires et les sur-

faces secondaires.

On tracera ensuite le contour des parties

principales d’abord, puis des parties secon-

daires, en les raccordant les unes aux autres.

tion ; — les écritures sont placées correcte-

ment à l’emplacement voulu — c’est-à-

dire se trouvent inscrites au-dessus des vues

respectives.

105