gieux. On vit aussi s’élever, au XIIe siècle,

des léproseries dans toute l’Europe occi-

dentale et jusqu’en Bohème et en Hongrie.

Ces établissements comprenaient simplement

des cellules isolées et une chapelle commune

près de laquelle s’élevaient les logements

des religieux voués au soin des lépreux.

Les hospices, au contraire, comportaient

de vastes constructions destinées aux voya-

geurs et pèlerins aussi bien qu’aux malades.

Dès l’époque carlovingienne l’hospitalité était

un devoir pour les monastères, et sous Char-

lemagne on ne pouvait refuser aux voya-

geurs le couvert, l’eau et le feu. On éleva

même des refuges sur les routes fréquentées

par les pèlerins et des hospices, hors des

murs, dans le voisinage des portes. Aux

XIIIe et XIVe siècles, les pèlerinages de

Saint-Michel en Normandie et de Saint-

Jacques de Compostelle en Espagne étaient

fort suivis ; un hospice fut bâti, au début

du XIVe siècle, dans la campagne, près de

la porte Saint-Denis, à Paris ; il était dédié

à saint Jacques. La confrérie de Saint-

Jacques-aux-Pèlerins y hébergeait gratuite-

ment pour une nuit les pèlerins de passage

à Paris.

An début du XIVe siècle plusieurs cen-

taines d’Hôtels-Dieu, maladreries et lépro-

series étaient secourues par les rois de France.

Saint Louis fonda l’hospice des Ouinze-Vingts

pour les aveugles. A Angers on voit encore

la grande salle à trois nefs voûtées sur croisée

d’ogives et la chapelle adjacente qui datent

de la hn du XIIe siècle et appartenaient à

l’hôpital Saint-Jean (fig. 2). L’Hôtel-Dieu

de Chartres est de la même époque. Les

hospices les plus remarquables de ce temps

sont l’hôpital d’Ourscamps près de Noyon,

de Tonnerre (XIVe siècle), de Beaune.

Au XVe siècle les salles d’hospice sont

voûtées en pierre. En France et dans les

Flandres ces grands vaisseaux étaient cou-

verts par des charpentes apparentes lam-

brissées en plein cintre ou en arc brisé.

Dans l’établissement de ces maladreries et

hospices, remarque Éd. Corroyer, les archi-

tectes du moyen-âge montraient l’esprit

ingénieux qui les distinguait dans la con-

struction des monuments religieux. Leurs

hôpitaux présentent un aspect simple et

monumental ; les malades y ont de l’espace,

de l’air et de la lumière, et le système cellu-

laire pratiqué du XIIe au XVe siècle présen-

tait de grands avantages au point de vue

moral. 1

(A suivre.)

l. D’Après Ëd. Corroyer, op. cït.

w.. vor «MIc

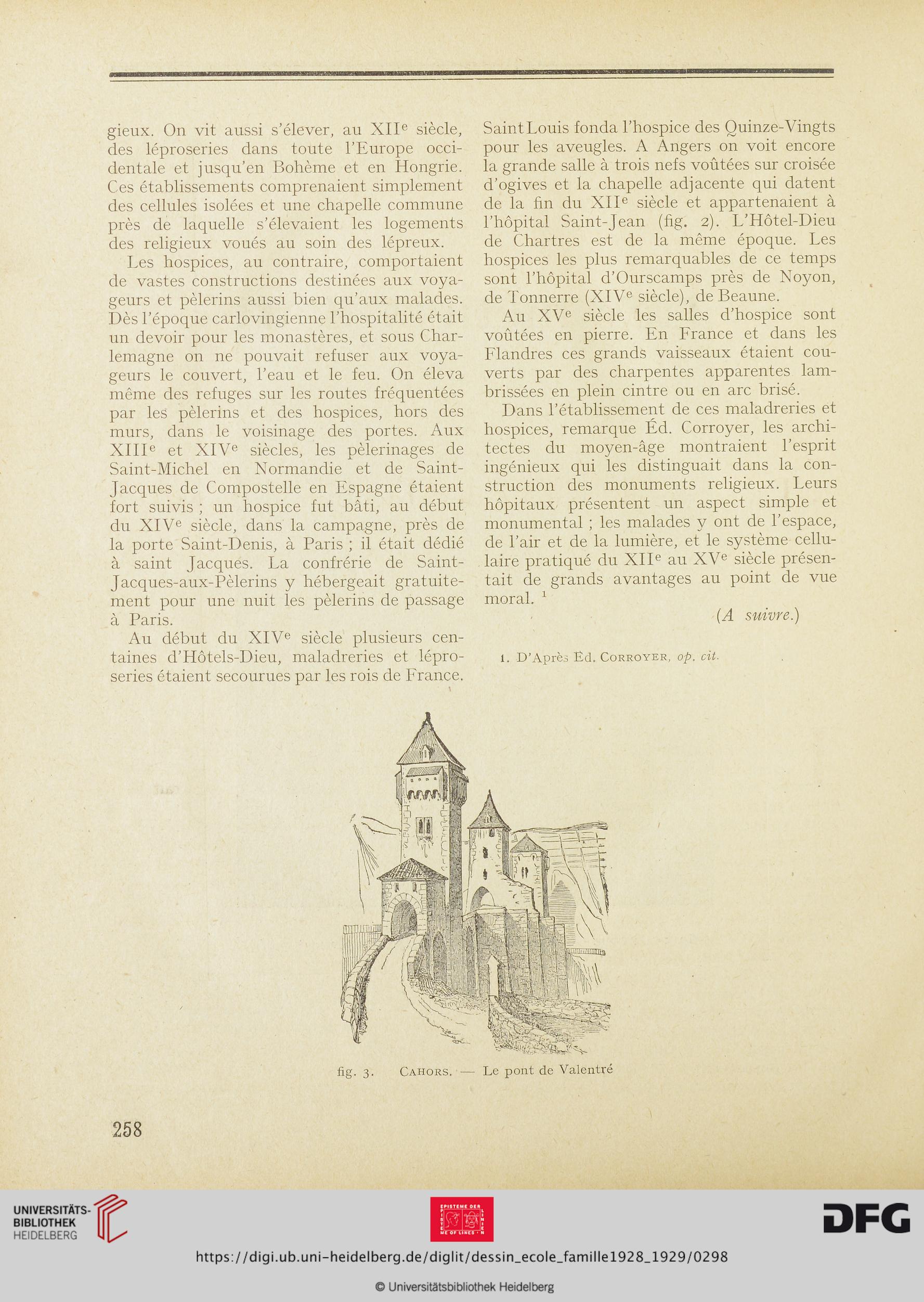

fig. 3. Cahors. 1— Le pont de Valentré

258

des léproseries dans toute l’Europe occi-

dentale et jusqu’en Bohème et en Hongrie.

Ces établissements comprenaient simplement

des cellules isolées et une chapelle commune

près de laquelle s’élevaient les logements

des religieux voués au soin des lépreux.

Les hospices, au contraire, comportaient

de vastes constructions destinées aux voya-

geurs et pèlerins aussi bien qu’aux malades.

Dès l’époque carlovingienne l’hospitalité était

un devoir pour les monastères, et sous Char-

lemagne on ne pouvait refuser aux voya-

geurs le couvert, l’eau et le feu. On éleva

même des refuges sur les routes fréquentées

par les pèlerins et des hospices, hors des

murs, dans le voisinage des portes. Aux

XIIIe et XIVe siècles, les pèlerinages de

Saint-Michel en Normandie et de Saint-

Jacques de Compostelle en Espagne étaient

fort suivis ; un hospice fut bâti, au début

du XIVe siècle, dans la campagne, près de

la porte Saint-Denis, à Paris ; il était dédié

à saint Jacques. La confrérie de Saint-

Jacques-aux-Pèlerins y hébergeait gratuite-

ment pour une nuit les pèlerins de passage

à Paris.

An début du XIVe siècle plusieurs cen-

taines d’Hôtels-Dieu, maladreries et lépro-

series étaient secourues par les rois de France.

Saint Louis fonda l’hospice des Ouinze-Vingts

pour les aveugles. A Angers on voit encore

la grande salle à trois nefs voûtées sur croisée

d’ogives et la chapelle adjacente qui datent

de la hn du XIIe siècle et appartenaient à

l’hôpital Saint-Jean (fig. 2). L’Hôtel-Dieu

de Chartres est de la même époque. Les

hospices les plus remarquables de ce temps

sont l’hôpital d’Ourscamps près de Noyon,

de Tonnerre (XIVe siècle), de Beaune.

Au XVe siècle les salles d’hospice sont

voûtées en pierre. En France et dans les

Flandres ces grands vaisseaux étaient cou-

verts par des charpentes apparentes lam-

brissées en plein cintre ou en arc brisé.

Dans l’établissement de ces maladreries et

hospices, remarque Éd. Corroyer, les archi-

tectes du moyen-âge montraient l’esprit

ingénieux qui les distinguait dans la con-

struction des monuments religieux. Leurs

hôpitaux présentent un aspect simple et

monumental ; les malades y ont de l’espace,

de l’air et de la lumière, et le système cellu-

laire pratiqué du XIIe au XVe siècle présen-

tait de grands avantages au point de vue

moral. 1

(A suivre.)

l. D’Après Ëd. Corroyer, op. cït.

w.. vor «MIc

fig. 3. Cahors. 1— Le pont de Valentré

258