Erste Ausstellung der »Darmstädter Sezession*.

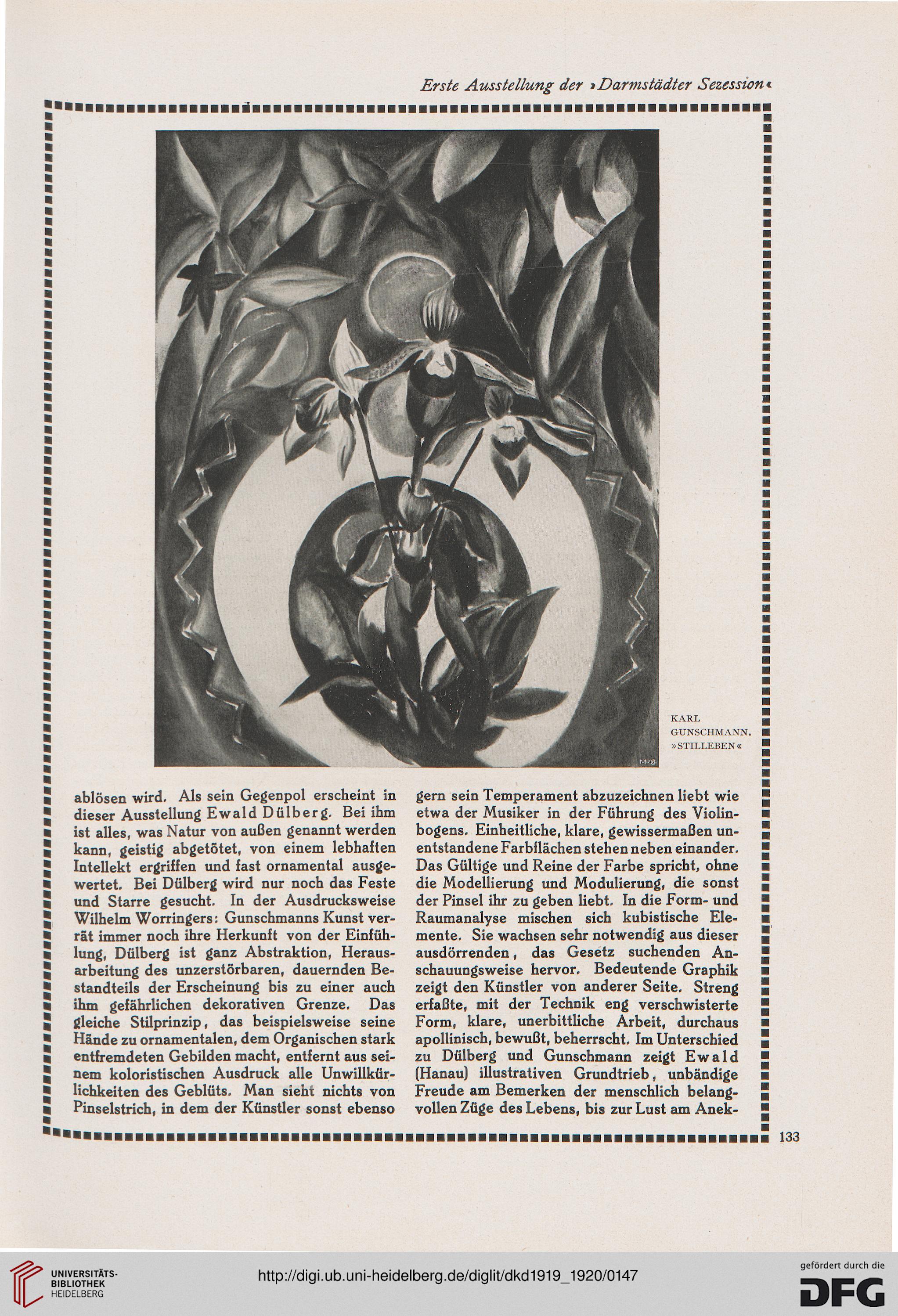

KARL

GUNSCH M A NN.

»STILLEBEN«

ablösen wird. Als sein Gegenpol erscheint in

dieser Ausstellung Ewald Dülberg. Bei ihm

ist alles, was Natur von außen genannt werden

kann, geistig abgetötet, von einem lebhaften

Intellekt ergriffen und fast ornamental ausge-

wertet. Bei Dülberg wird nur noch das Feste

und Starre gesucht. In der Ausdrucksweise

Wilhelm Worringers: Gunschmanns Kunst ver-

rät immer noch ihre Herkunft von der Einfüh-

lung, Dülberg ist ganz Abstraktion, Heraus-

arbeitung des unzerstörbaren, dauernden Be-

standteils der Erscheinung bis zu einer auch

ihm gefährlichen dekorativen Grenze. Das

gleiche Stilprinzip, das beispielsweise seine

Hände zu ornamentalen, dem Organischen stark

entfremdeten Gebilden macht, entfernt aus sei-

nem koloristischen Ausdruck alle Unwillkür-

lichkeiten des Geblüts. Man sieht nichts von

Pinselstrich, in dem der Künstler sonst ebenso

gern sein Temperament abzuzeichnen liebt wie

etwa der Musiker in der Führung des Violin-

bogens. Einheitliche, klare, gewissermaßen un-

entstandene Farbflächen stehen neben einander.

Das Gültige und Reine der Farbe spricht, ohne

die Modellierung und Modulierung, die sonst

der Pinsel ihr zu geben liebt. In die Form- und

Raumanalyse mischen sich kubistische Ele-

mente. Sie wachsen sehr notwendig aus dieser

ausdörrenden, das Gesetz suchenden An-

schauungsweise hervor. Bedeutende Graphik

zeigt den Künstler von anderer Seite. Streng

erfaßte, mit der Technik eng verschwisterte

Form, klare, unerbittliche Arbeit, durchaus

apollinisch, bewußt, beherrscht. Im Unterschied

zu Dülberg und Gunschmann zeigt Ewald

(Hanau) illustrativen Grundtrieb, unbändige

Freude am Bemerken der menschlich belang-

vollen Züge des Lebens, bis zur Lust am Anek-

KARL

GUNSCH M A NN.

»STILLEBEN«

ablösen wird. Als sein Gegenpol erscheint in

dieser Ausstellung Ewald Dülberg. Bei ihm

ist alles, was Natur von außen genannt werden

kann, geistig abgetötet, von einem lebhaften

Intellekt ergriffen und fast ornamental ausge-

wertet. Bei Dülberg wird nur noch das Feste

und Starre gesucht. In der Ausdrucksweise

Wilhelm Worringers: Gunschmanns Kunst ver-

rät immer noch ihre Herkunft von der Einfüh-

lung, Dülberg ist ganz Abstraktion, Heraus-

arbeitung des unzerstörbaren, dauernden Be-

standteils der Erscheinung bis zu einer auch

ihm gefährlichen dekorativen Grenze. Das

gleiche Stilprinzip, das beispielsweise seine

Hände zu ornamentalen, dem Organischen stark

entfremdeten Gebilden macht, entfernt aus sei-

nem koloristischen Ausdruck alle Unwillkür-

lichkeiten des Geblüts. Man sieht nichts von

Pinselstrich, in dem der Künstler sonst ebenso

gern sein Temperament abzuzeichnen liebt wie

etwa der Musiker in der Führung des Violin-

bogens. Einheitliche, klare, gewissermaßen un-

entstandene Farbflächen stehen neben einander.

Das Gültige und Reine der Farbe spricht, ohne

die Modellierung und Modulierung, die sonst

der Pinsel ihr zu geben liebt. In die Form- und

Raumanalyse mischen sich kubistische Ele-

mente. Sie wachsen sehr notwendig aus dieser

ausdörrenden, das Gesetz suchenden An-

schauungsweise hervor. Bedeutende Graphik

zeigt den Künstler von anderer Seite. Streng

erfaßte, mit der Technik eng verschwisterte

Form, klare, unerbittliche Arbeit, durchaus

apollinisch, bewußt, beherrscht. Im Unterschied

zu Dülberg und Gunschmann zeigt Ewald

(Hanau) illustrativen Grundtrieb, unbändige

Freude am Bemerken der menschlich belang-

vollen Züge des Lebens, bis zur Lust am Anek-