Schuster, Über Erwin von Steinbachs Beziehungen zum Freiburger Münster

47

Wenn die genannte Bezeichnung auch in allen echten

Urkunden fehlt, so braucht die Inschrift deswegen

noch nicht einer späteren Zeit anzugehören. Für eine

solche sprechen allerdings die Worte: „hoc gloriosum

opus", doch kann die Inschrift sehr wohl schon bald

nach dem Tode Erwins angebracht worden sein. Im

Frauenhause befindet sich ein Bruchstück von der

ehemaligen Marienkapelle (siehe Abbildung 1), das

ebenfalls in weißen Buchstaben auf blauem Grunde1

eine Inschrift trägt, die nach Schadaeus'2, der sie

noch am ursprünglichen Orte

vorfand, lautete: M.CCC.XVI

yEDIFICAVIT HOC OPVS

MAGISTER ERWIN (1316baute

dieses Werk Meister Erwin).

Kraus hatte diese Inschrift eben-

falls dem 16. Jahrhundert zu-

gewiesen, seine Ansicht aber

später3 geändert und die In-

schrift als gleichalterig mit der

Kapelle erklärt. Der Charakter

der Buchstaben rechtfertigt dies

durchaus. Beachten wir aber,

dass die Kapelle 1316 entstan-

den, Erwin jedoch schon am

17. Januar 1318 gestorben ist, so

liegt die Vermutung nahe, dass

auch diese Inschrift erst nach

dem Tode des Meisters ange-

bracht wurde. Da die Archi-

tekten jener Zeit ihre Urheber-

schaft nicht durch monumentale

Inschriften zu bekunden pfleg-

ten, so würden sich auf diese

Weise die beiden Ausnahmen

bei Erwin zwanglos erklären

lassen.

Das Datum vom Tode Er-

wins wissen wir durch sein noch

erhaltenes Epitaph im sogenann-

ten Leichenhöfel, einem kleinen,

nicht öffentlich zugänglichen

Höfchen an der Nordseite des Münsters (siehe Ab-

bildung 2). Der Text lautet in Übersetzung: „Im

Jahre des Herrn 1316 den 21. Juli starb Frau Husa,

Ehefrau des Meisters Erwin. Im Jahre des Herrn

1318 den 17. Januar starb Meister Erwin, Guber-

nator der Straßburger Münsterfabrik. Im Jahre des

Herrn 1339, den 18. März, starb Magister Johannes,

1 Kraus a. a. O. S. 39 spricht irrtümlich von einer auf

weißem Grunde blau gemalten Inschrift.

s Summum Argentoratensìum templum, d. i. ausführt. Be-

schreib, des ... in aller Welt berühmten Münsters zu Straßburg.

Straßb. 1617 pag. 68.

3 A. a. O. S. 39.

Sohn Erwins, des Werkmeisters dieser Kirche." Die

Abkürzung DNA liest Kraus4- DOMNA, nicht DO-

MINA und schließt daraus auf die adelige Abkunft

der Frau Husa. Ferner gibt er für Johannes an:

„Ob er Baumeister gewesen und zwar am Münster,

geht nicht aus der Grabschrift hervor, da Magister

auch eine andere Stellung bezeichnen kann." Das

Epitaph des Magisters Johannes ist in etwas anderer

Schrift gehalten, als die beiden ersten und wurde

wohl später als diese angebracht. Wir erfahren aus

dieser Inschrift, dass Erwin gegen

Ende seines Lebens als Guber-

nator die Oberleitung des ge-

samten Bauwesens am Münster

innehatte; doch ist nicht ganz

sicher, ob dieser Johannes ein

Sohn oder Enkel des Guber-

nators war. Nach dem Wort-

laut kann Johannes auch der

Sohn eines Werkmeisters Erwin

gewesen sein und dieser der

Sohn des Gubernators.

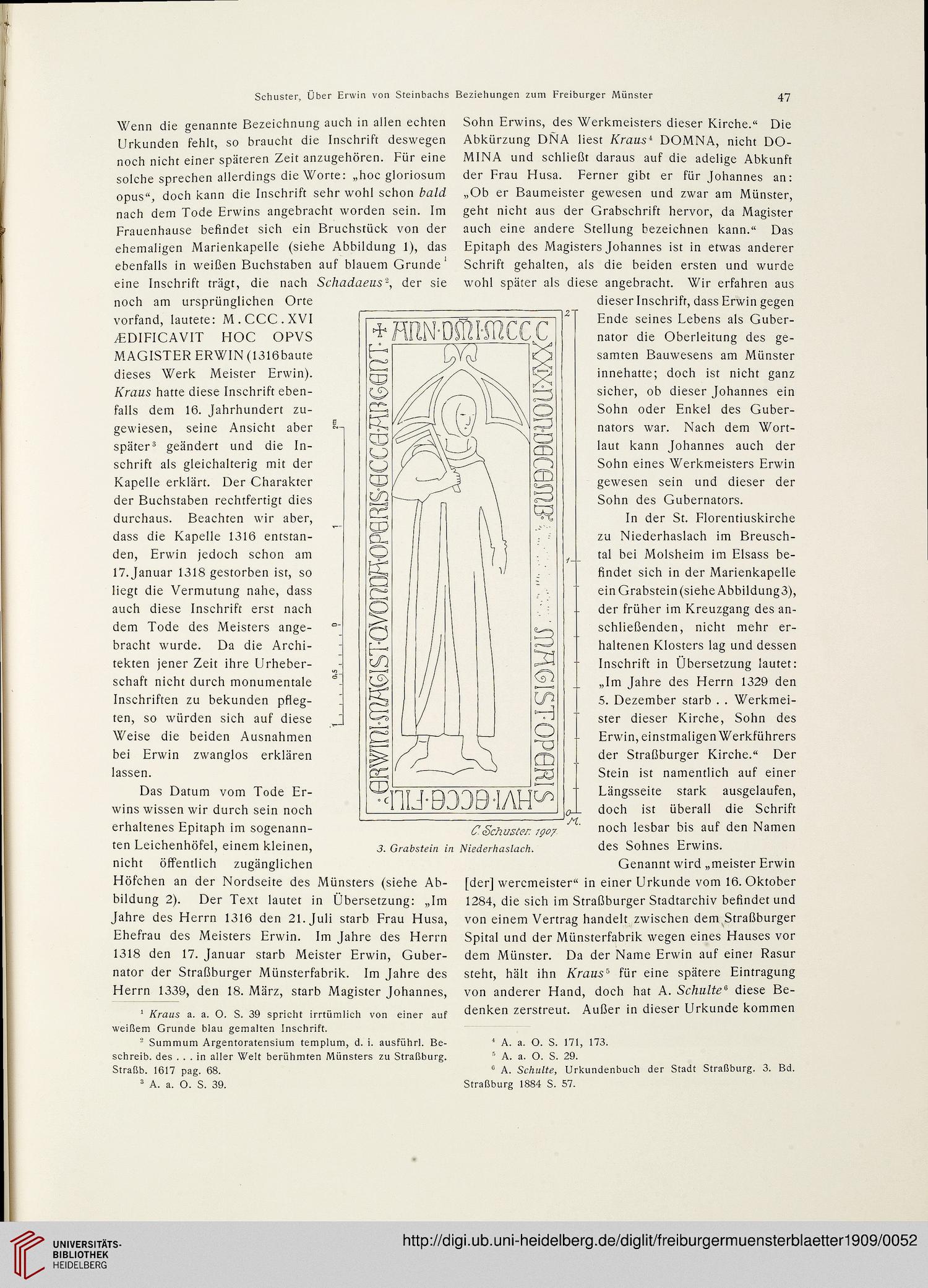

In der St. Florentiuskirche

zu Niederhaslach im Breusch-

tal bei Molsheim im Elsass be-

findet sich in der Marienkapelle

einGrabstein(sieheAbbildung3),

der früher im Kreuzgang des an-

schließenden, nicht mehr er-

haltenen Klosters lag und dessen

Inschrift in Übersetzung lautet:

„Im Jahre des Herrn 1329 den

5. Dezember starb . . Werkmei-

ster dieser Kirche, Sohn des

Erwin, einstmaligen Werkführers

der Straßburger Kirche." Der

Stein ist namentlich auf einer

Längsseite stark ausgelaufen,

doch ist überall die Schrift

noch lesbar bis auf den Namen

des Sohnes Erwins.

Genannt wird „meister Erwin

[der] wercmeister" in einer Urkunde vom 16. Oktober

1284, die sich im Straßburger Stadtarchiv befindet und

von einem Vertrag handelt zwischen dem^Straßburger

Spital und der Münsterfabrik wegen eines Hauses vor

dem Münster. Da der Name Erwin auf einet Rasur

steht, hält ihn Krausr° für eine spätere Eintragung

von anderer Hand, doch hat A. Schulte6 diese Be-

denken zerstreut. Außer in dieser Urkunde kommen

' A. a. O. S. 171, 173.

5 A. a. O. S. 29.

11 A. Schulte, Urkundenbuch der Stadt Straßburg. 3. Bd.

Straßburg 1884 S. 57.

C. Schuster, jgoy

3. Grabstein, in Niederhaslach.

0^-

Si.

47

Wenn die genannte Bezeichnung auch in allen echten

Urkunden fehlt, so braucht die Inschrift deswegen

noch nicht einer späteren Zeit anzugehören. Für eine

solche sprechen allerdings die Worte: „hoc gloriosum

opus", doch kann die Inschrift sehr wohl schon bald

nach dem Tode Erwins angebracht worden sein. Im

Frauenhause befindet sich ein Bruchstück von der

ehemaligen Marienkapelle (siehe Abbildung 1), das

ebenfalls in weißen Buchstaben auf blauem Grunde1

eine Inschrift trägt, die nach Schadaeus'2, der sie

noch am ursprünglichen Orte

vorfand, lautete: M.CCC.XVI

yEDIFICAVIT HOC OPVS

MAGISTER ERWIN (1316baute

dieses Werk Meister Erwin).

Kraus hatte diese Inschrift eben-

falls dem 16. Jahrhundert zu-

gewiesen, seine Ansicht aber

später3 geändert und die In-

schrift als gleichalterig mit der

Kapelle erklärt. Der Charakter

der Buchstaben rechtfertigt dies

durchaus. Beachten wir aber,

dass die Kapelle 1316 entstan-

den, Erwin jedoch schon am

17. Januar 1318 gestorben ist, so

liegt die Vermutung nahe, dass

auch diese Inschrift erst nach

dem Tode des Meisters ange-

bracht wurde. Da die Archi-

tekten jener Zeit ihre Urheber-

schaft nicht durch monumentale

Inschriften zu bekunden pfleg-

ten, so würden sich auf diese

Weise die beiden Ausnahmen

bei Erwin zwanglos erklären

lassen.

Das Datum vom Tode Er-

wins wissen wir durch sein noch

erhaltenes Epitaph im sogenann-

ten Leichenhöfel, einem kleinen,

nicht öffentlich zugänglichen

Höfchen an der Nordseite des Münsters (siehe Ab-

bildung 2). Der Text lautet in Übersetzung: „Im

Jahre des Herrn 1316 den 21. Juli starb Frau Husa,

Ehefrau des Meisters Erwin. Im Jahre des Herrn

1318 den 17. Januar starb Meister Erwin, Guber-

nator der Straßburger Münsterfabrik. Im Jahre des

Herrn 1339, den 18. März, starb Magister Johannes,

1 Kraus a. a. O. S. 39 spricht irrtümlich von einer auf

weißem Grunde blau gemalten Inschrift.

s Summum Argentoratensìum templum, d. i. ausführt. Be-

schreib, des ... in aller Welt berühmten Münsters zu Straßburg.

Straßb. 1617 pag. 68.

3 A. a. O. S. 39.

Sohn Erwins, des Werkmeisters dieser Kirche." Die

Abkürzung DNA liest Kraus4- DOMNA, nicht DO-

MINA und schließt daraus auf die adelige Abkunft

der Frau Husa. Ferner gibt er für Johannes an:

„Ob er Baumeister gewesen und zwar am Münster,

geht nicht aus der Grabschrift hervor, da Magister

auch eine andere Stellung bezeichnen kann." Das

Epitaph des Magisters Johannes ist in etwas anderer

Schrift gehalten, als die beiden ersten und wurde

wohl später als diese angebracht. Wir erfahren aus

dieser Inschrift, dass Erwin gegen

Ende seines Lebens als Guber-

nator die Oberleitung des ge-

samten Bauwesens am Münster

innehatte; doch ist nicht ganz

sicher, ob dieser Johannes ein

Sohn oder Enkel des Guber-

nators war. Nach dem Wort-

laut kann Johannes auch der

Sohn eines Werkmeisters Erwin

gewesen sein und dieser der

Sohn des Gubernators.

In der St. Florentiuskirche

zu Niederhaslach im Breusch-

tal bei Molsheim im Elsass be-

findet sich in der Marienkapelle

einGrabstein(sieheAbbildung3),

der früher im Kreuzgang des an-

schließenden, nicht mehr er-

haltenen Klosters lag und dessen

Inschrift in Übersetzung lautet:

„Im Jahre des Herrn 1329 den

5. Dezember starb . . Werkmei-

ster dieser Kirche, Sohn des

Erwin, einstmaligen Werkführers

der Straßburger Kirche." Der

Stein ist namentlich auf einer

Längsseite stark ausgelaufen,

doch ist überall die Schrift

noch lesbar bis auf den Namen

des Sohnes Erwins.

Genannt wird „meister Erwin

[der] wercmeister" in einer Urkunde vom 16. Oktober

1284, die sich im Straßburger Stadtarchiv befindet und

von einem Vertrag handelt zwischen dem^Straßburger

Spital und der Münsterfabrik wegen eines Hauses vor

dem Münster. Da der Name Erwin auf einet Rasur

steht, hält ihn Krausr° für eine spätere Eintragung

von anderer Hand, doch hat A. Schulte6 diese Be-

denken zerstreut. Außer in dieser Urkunde kommen

' A. a. O. S. 171, 173.

5 A. a. O. S. 29.

11 A. Schulte, Urkundenbuch der Stadt Straßburg. 3. Bd.

Straßburg 1884 S. 57.

C. Schuster, jgoy

3. Grabstein, in Niederhaslach.

0^-

Si.