56

Kempf, Ein romanisches holzgeschnitztes Madohnenfigürchen im Freiburger Münsterschatz

Enger begrenzt sich der zeitliche Spielraum,

wenn man die Kleidung und besonders die Haar-

tracht ins Auge fasst. Charakteristisch ist die enge

Fältelung des Gewandes der Madonna. Man trifft sie

(abgesehen von antiken Bildwerken der Frühzeit) in

der mittelalterlichen Kunst an Werken aus der Mitte

des 12. Jahrhunderts. Wir nennen hierzu Statuen

am Westportal der Kathedrale von Chartres1 und an

der Kathedrale von Le Mans2 sowie die bekannten

Königsfiguren von Corbeil (jetzt in St. Denis). Von

italienischen ähnlich bekleideten

Figuren liegen im Bereich unserer

Kenntnis einige Skulpturen an der

Fassade von S. Michele in Pavia;

aus Deutschland können wir die

„kleine goldene Madonna" des

Hildesheimer Domes anführen.

Viollet-le-Duc und W. Vöge be-

merken, dass es sich um ein

eigentümliches elastisches, gekrep-

tes Seidengewebe handelt. Die

Fältchen erstrecken sich von den

Hüften abwärts, während der Stoff

auf der Brust glatt anliegt. Eben-

so der genannten Zeit eigentüm-

lich ist die Haartracht, wie sie

unser Figürchen trägt: nämlich die

beiderseits über die Schultern vor-

geschlagenen langen Zöpfe. Viollet-

le-Duc gibt in seinem „Diction-

naire du mobilier français" als Zeit

für das Aufkommen dieser Mode

der vornehmen Damen 1130—1140

an. Wir bemerken sie z. B. an der

Madonnenstatue am Portal von

Chartres und an der Königinstatue

von Corbeil, die in die genannte

Zeit gesetzt werden; auch die er-

wähnte kleine Hildesheimer Sta-

tuette weist sie auf.

Wir können also mit Berufung

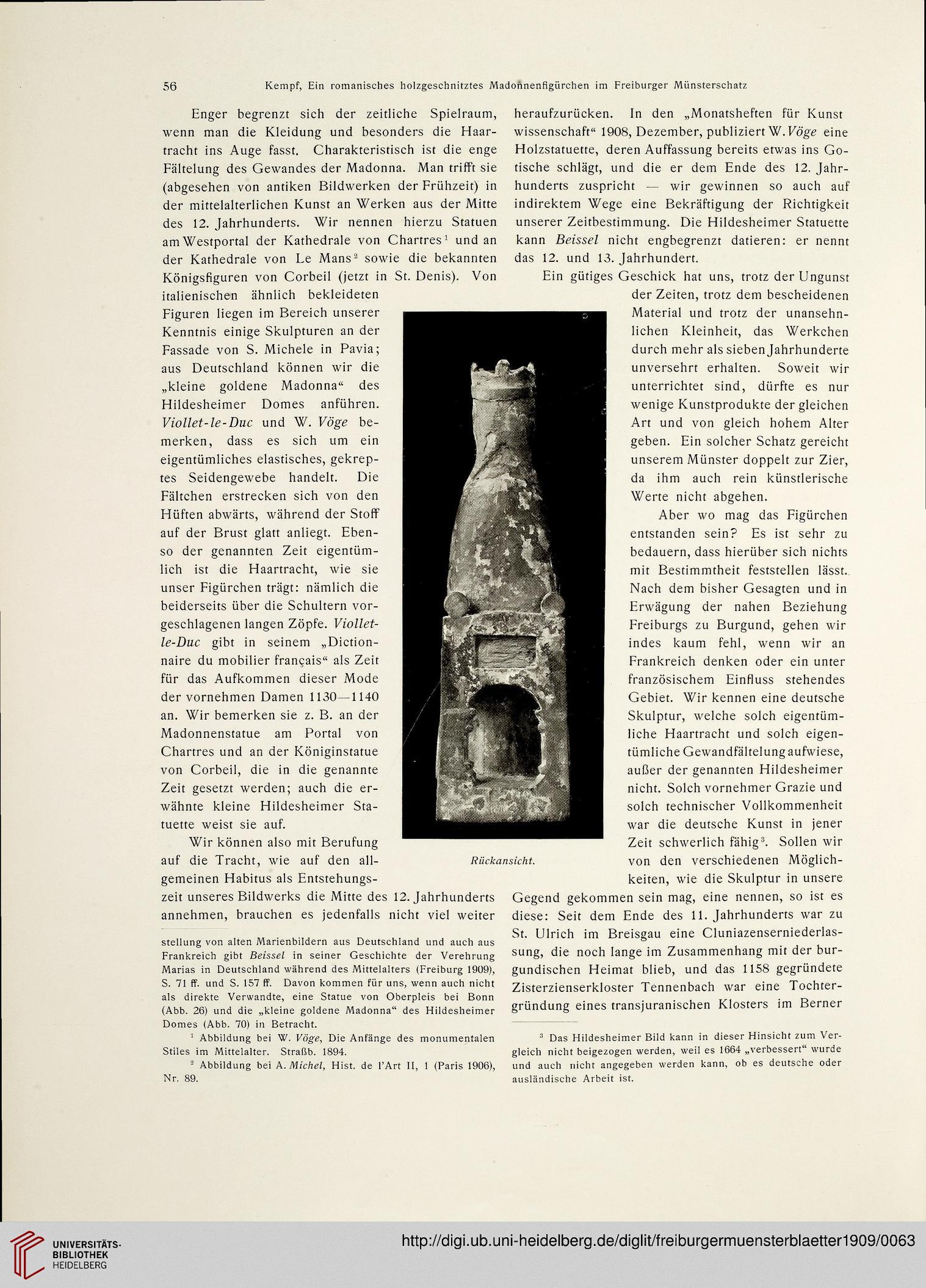

auf die Tracht, wie auf den all- Rückansicht

gemeinen Habitus als Entstehungs-

zeit unseres Bildwerks die Mitte des 12. Jahrhunderts

annehmen, brauchen es jedenfalls nicht viel weiter

Stellung von alten Marienbildern aus Deutschland und auch aus

Frankreich gibt Beissel in seiner Geschichte der Verehrung

Marias in Deutschland während des Mittelalters (Freiburg 1909),

S. 71 ff. und S. 157 ff. Davon kommen für uns, wenn auch nicht

als direkte Verwandte, eine Statue von Oberpleis bei Bonn

(Abb. 26) und die „kleine goldene Madonna" des Hildesheimer

Domes (Abb. 70) in Betracht.

1 Abbildung bei W. Vöge, Die Anfänge des monumentalen

Stiles im Mittelalter. Straßb. 1894.

- Abbildung bei A.Michel, Hist, de l'Art II, 1 (Paris 1906),

Nr. 89.

heraufzurücken. In den „Monatsheften für Kunst

Wissenschaft" 1908, Dezember, publiziert W.Vöge eine

Holzstatuette, deren Auffassung bereits etwas ins Go-

tische schlägt, und die er dem Ende des 12. Jahr-

hunderts zuspricht — wir gewinnen so auch auf

indirektem Wege eine Bekräftigung der Richtigkeit

unserer Zeitbestimmung. Die Hildesheimer Statuette

kann Beissel nicht engbegrenzt datieren: er nennt

das 12. und 13. Jahrhundert.

Ein gütiges Geschick hat uns, trotz der Ungunst

der Zeiten, trotz dem bescheidenen

Material und trotz der unansehn-

lichen Kleinheit, das Werkchen

durch mehr als sieben Jahrhunderte

unversehrt erhalten. Soweit wir

unterrichtet sind, dürfte es nur

wenige Kunstprodukte der gleichen

Art und von gleich hohem Alter

geben. Ein solcher Schatz gereicht

unserem Münster doppelt zur Zier,

da ihm auch rein künstlerische

Werte nicht abgehen.

Aber wo mag das Figürchen

entstanden sein? Es ist sehr zu

bedauern, dass hierüber sich nichts

mit Bestimmtheit feststellen lässt.

Nach dem bisher Gesagten und in

Erwägung der nahen Beziehung

Freiburgs zu Burgund, gehen wir

indes kaum fehl, wenn wir an

Frankreich denken oder ein unter

französischem Einfluss stehendes

Gebiet. Wir kennen eine deutsche

Skulptur, welche solch eigentüm-

liche Haartracht und solch eigen-

tümliche Gewandfältelung aufwiese,

außer der genannten Hildesheimer

nicht. Solch vornehmer Grazie und

solch technischer Vollkommenheit

war die deutsche Kunst in jener

Zeit schwerlich fähig3. Sollen wir

von den verschiedenen Möglich-

keiten, wie die Skulptur in unsere

Gegend gekommen sein mag, eine nennen, so ist es

diese: Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts war zu

St. Ulrich im Breisgau eine Cluniazenserniederlas-

sung, die noch lange im Zusammenhang mit der bur-

gundischen Heimat blieb, und das 1158 gegründete

Zisterzienserkloster Tennenbach war eine Tochter-

gründung eines transjuranischen Klosters im Berner

3 Das Hildesheimer Bild kann in dieser Hinsicht zum Ver-

gleich nicht beigezogen werden, weil es 1664 „verbessert" wurde

und auch nicht angegeben werden kann, ob es deutsche oder

ausländische Arbeit ist.

Kempf, Ein romanisches holzgeschnitztes Madohnenfigürchen im Freiburger Münsterschatz

Enger begrenzt sich der zeitliche Spielraum,

wenn man die Kleidung und besonders die Haar-

tracht ins Auge fasst. Charakteristisch ist die enge

Fältelung des Gewandes der Madonna. Man trifft sie

(abgesehen von antiken Bildwerken der Frühzeit) in

der mittelalterlichen Kunst an Werken aus der Mitte

des 12. Jahrhunderts. Wir nennen hierzu Statuen

am Westportal der Kathedrale von Chartres1 und an

der Kathedrale von Le Mans2 sowie die bekannten

Königsfiguren von Corbeil (jetzt in St. Denis). Von

italienischen ähnlich bekleideten

Figuren liegen im Bereich unserer

Kenntnis einige Skulpturen an der

Fassade von S. Michele in Pavia;

aus Deutschland können wir die

„kleine goldene Madonna" des

Hildesheimer Domes anführen.

Viollet-le-Duc und W. Vöge be-

merken, dass es sich um ein

eigentümliches elastisches, gekrep-

tes Seidengewebe handelt. Die

Fältchen erstrecken sich von den

Hüften abwärts, während der Stoff

auf der Brust glatt anliegt. Eben-

so der genannten Zeit eigentüm-

lich ist die Haartracht, wie sie

unser Figürchen trägt: nämlich die

beiderseits über die Schultern vor-

geschlagenen langen Zöpfe. Viollet-

le-Duc gibt in seinem „Diction-

naire du mobilier français" als Zeit

für das Aufkommen dieser Mode

der vornehmen Damen 1130—1140

an. Wir bemerken sie z. B. an der

Madonnenstatue am Portal von

Chartres und an der Königinstatue

von Corbeil, die in die genannte

Zeit gesetzt werden; auch die er-

wähnte kleine Hildesheimer Sta-

tuette weist sie auf.

Wir können also mit Berufung

auf die Tracht, wie auf den all- Rückansicht

gemeinen Habitus als Entstehungs-

zeit unseres Bildwerks die Mitte des 12. Jahrhunderts

annehmen, brauchen es jedenfalls nicht viel weiter

Stellung von alten Marienbildern aus Deutschland und auch aus

Frankreich gibt Beissel in seiner Geschichte der Verehrung

Marias in Deutschland während des Mittelalters (Freiburg 1909),

S. 71 ff. und S. 157 ff. Davon kommen für uns, wenn auch nicht

als direkte Verwandte, eine Statue von Oberpleis bei Bonn

(Abb. 26) und die „kleine goldene Madonna" des Hildesheimer

Domes (Abb. 70) in Betracht.

1 Abbildung bei W. Vöge, Die Anfänge des monumentalen

Stiles im Mittelalter. Straßb. 1894.

- Abbildung bei A.Michel, Hist, de l'Art II, 1 (Paris 1906),

Nr. 89.

heraufzurücken. In den „Monatsheften für Kunst

Wissenschaft" 1908, Dezember, publiziert W.Vöge eine

Holzstatuette, deren Auffassung bereits etwas ins Go-

tische schlägt, und die er dem Ende des 12. Jahr-

hunderts zuspricht — wir gewinnen so auch auf

indirektem Wege eine Bekräftigung der Richtigkeit

unserer Zeitbestimmung. Die Hildesheimer Statuette

kann Beissel nicht engbegrenzt datieren: er nennt

das 12. und 13. Jahrhundert.

Ein gütiges Geschick hat uns, trotz der Ungunst

der Zeiten, trotz dem bescheidenen

Material und trotz der unansehn-

lichen Kleinheit, das Werkchen

durch mehr als sieben Jahrhunderte

unversehrt erhalten. Soweit wir

unterrichtet sind, dürfte es nur

wenige Kunstprodukte der gleichen

Art und von gleich hohem Alter

geben. Ein solcher Schatz gereicht

unserem Münster doppelt zur Zier,

da ihm auch rein künstlerische

Werte nicht abgehen.

Aber wo mag das Figürchen

entstanden sein? Es ist sehr zu

bedauern, dass hierüber sich nichts

mit Bestimmtheit feststellen lässt.

Nach dem bisher Gesagten und in

Erwägung der nahen Beziehung

Freiburgs zu Burgund, gehen wir

indes kaum fehl, wenn wir an

Frankreich denken oder ein unter

französischem Einfluss stehendes

Gebiet. Wir kennen eine deutsche

Skulptur, welche solch eigentüm-

liche Haartracht und solch eigen-

tümliche Gewandfältelung aufwiese,

außer der genannten Hildesheimer

nicht. Solch vornehmer Grazie und

solch technischer Vollkommenheit

war die deutsche Kunst in jener

Zeit schwerlich fähig3. Sollen wir

von den verschiedenen Möglich-

keiten, wie die Skulptur in unsere

Gegend gekommen sein mag, eine nennen, so ist es

diese: Seit dem Ende des 11. Jahrhunderts war zu

St. Ulrich im Breisgau eine Cluniazenserniederlas-

sung, die noch lange im Zusammenhang mit der bur-

gundischen Heimat blieb, und das 1158 gegründete

Zisterzienserkloster Tennenbach war eine Tochter-

gründung eines transjuranischen Klosters im Berner

3 Das Hildesheimer Bild kann in dieser Hinsicht zum Ver-

gleich nicht beigezogen werden, weil es 1664 „verbessert" wurde

und auch nicht angegeben werden kann, ob es deutsche oder

ausländische Arbeit ist.